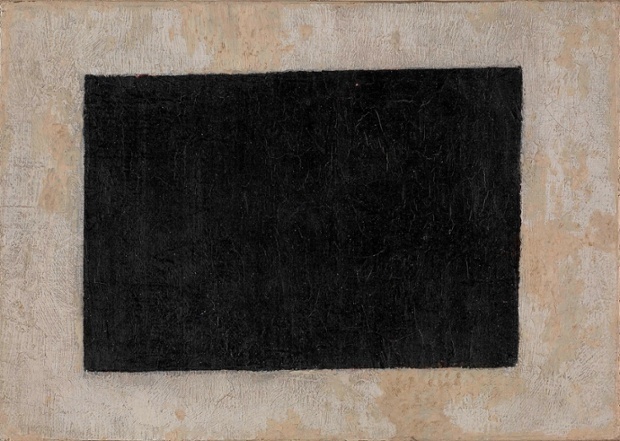

卡西米尔·马列维奇,《黑色四边形》,创作时间不详, 布面油画, 63⁄4 × 91⁄2".

“黑方块的旅程:1915至2015年的抽象艺术与社会”

展览“黑方块的旅程”以一个黑色矩形开场:卡西米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)的小方块, 完成时间不详,借展自科斯塔基思(Costakis)收藏。这幅画很小,呈方形,它的水平横向特征令其非常接近风景画的表现传统,但这件作品浓缩了马列维奇最早涉足至上主义时最重要的创作特质。多线条叠加而成的形状,似乎表明艺术家的构图是通过对细节的长时间考量而获得的,整个过程令人想到塞尚。虽然着色一丝不苟,但画块的形状却是粗糙的,甚至可以说是放肆地占据了构图的中心地带。同时,更值得赞叹的是,这个形状还有点儿调皮的倾斜。黑色长方形右上角稍稍上扬(就像马列维奇的其他几件至上主义作品),犹如超级英雄着陆。正是这个形状,为一场冒险之旅上足了发条。

伦敦白教堂画廊的“黑方块的旅程”实际上没有展出马列维奇于1915年和1930年完成的四幅黑方块绘画,但这并不构成问题。展览通过梳理百年来世界各地的艺术创作来探讨马列维奇的影响范围,黑方块在其中的缺席反而让人松了口气。近期的若干展览已经令观众对马列维奇的代表作大饱眼福,最重要的包括去年在伦敦泰特现代美术馆的马列维奇回顾展,该展览还原了“最后一个未来主义展0.10”(Last Futurist Exhibition 0.10.)的一部分,将1915年的《黑方块》放回原来的语境。2011年,纽约高古轩画廊还举办过另外一场百年周年展,题目为“马列维奇及其美国遗产”(Malevich and the American Legacy),画廊墙上都是一团团的黑色方块,均出自战后美国艺术家之手,比如马克·罗斯科(Mark Rothko), 艾德·伦哈特(Ad Reinhardt), 理查德·塞拉(Richard Serra)。

既不用再现“黑方块0.10”,也不用梳理战后那些著名的“黑方块2.0”版本,此次展览的策展人艾沃纳·布拉茨维克(Iwona Blazwick)和马格努斯·皮特森(Magnus af Petersen)将关注范围延伸到另一个更加不可预测的领域。展览展出了将近一百位艺术家在一个世纪之间创作的作品—其中很多都是女性艺术家,来自东亚、东欧、拉美、北非和中东等不同地区—如展览副标题所示,它探索了“抽象艺术和社会”之间的关系。

从很多方面讲,“和”这个词在整个副标题里占据了最大分量。现代抽象艺术自诞生以来,它与社会之间的关系就成为各方热议的话题。本次展览相对缩小了范围,将重点放在那些最有意让自己的作品和社会发生关联的艺术家身上。在将这种意图性保留为一个隐形的选择标准同时,展览围绕梅耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)的著名(而且很难证实的)言说展开。夏皮罗认为,就连很多抽象艺术里那种追求自律性的反社会欲望上,也留有现代社会的烙印(比如异化)。策展人还将焦点进一步集中到具有解放性或进步性的作品上,所以意大利未来主义没有被包含在内。不知情的观众也许会以为粗线条和重复的形式一直就是左翼政治的标志。但除此以外,展览还是荟萃了范围广泛的艺术创作,呈现了很多重要作品。这些作品之所以被选择,是因为它们都与展览的四条基本线索“乌托邦” 、“建筑学”、“沟通”和“日常”有着不可分割的联系。最终得出的展览从布局整体而言时而混乱,时而又涌动着鲜活的力量。

布展基本按照时间顺序,同类艺术运动或地理上相近的艺术作品被放在一起。一楼为观众提供了深入了解至上主义和构成主义的机会,女性艺术家的作品从一开头就出现,而且位置显著,“出场”频率也高:在第一间展厅里,柳波夫·波波娃(Lyubov Popova)的“建筑学绘画”就挂在苏菲·陶柏-阿尔普(Sophie Taeuber-Arp)的深蓝色十字绣旁边。角落处,卡塔琪娜•科布萝(Katarzyna Kobro)的空间构成物探讨了将空无一物的(即真实的)空间作为雕塑中的平面甚至具象元素的可能性。大量前卫艺术期刊以及建筑模型、电影、照片和行为表演记录,将绘画和雕塑变成艺术创作与社会实践相互交汇的复杂网络。特奥·凡·杜斯伯格(Theo van Doesburg)为Café Aubette影剧院制作的模型突出了荷兰风格派的特征:既有超越性,又有时尚性。同时,哈里·霍茨曼(Harry Holtzman)1944年的影片将蒙德里安(Piet Mondrian)死后留下的工作室描绘成介于天堂般的避难所和鬼屋之间的空间(影片开头,蒙德里安工作室的门自动打开,仿佛艺术家的鬼魂在召唤我们进入)。

但就整体而言,展览将二十世纪早期的作品汇集到一起,还是将其视作某种跳板,之后的几何抽象艺术以此为出发点迸发到一个跨越各种文化的广阔之地。的确,此次展览最大的成就在于它表明了几何抽象形式(其发明者们努力追求的是一种具有普遍可读性的形式)如何以不同的方式日益变得本土化。比如安德烈·莫纳斯特斯基(Andrei Monastyrski)和集体行动小组(Collective Actions)70年代去莫斯科郊外的“出城”运动,其活动的目的性常常是暧昧不明的。其中的一场活动的照片里,参加者们(他们是艺术家还是群众在此无需讲明,因为这不是重点所在)在覆盖白雪的路边举着小小的长方形彩色牌子。物体以何种方式协调了在场所有人之间的关系?这些长方形承载的社会功能是什么?它们是待售的商品吗?这是一个展览?还是一场抗议?该作品对社会解读的拒绝,以及在场所有人明显欣喜的神态(尤其是想到他们身处的是《日瓦戈医生》里的那种严冬,这一点就显得更加不可思议)打破了一些现代主义乌托邦思想最终产生的极权主义意识形态。在本次展览里,这件作品也凸显了一场戏剧化的转变:从马列维奇不知在何处又无处不在的乌托邦变成冷战时期苏联国内有关物理错位的叙事和文化上的不可解。

从后殖民角度创作的抽象作品不少;其中一些作品的效果比另一些更好。展墙上的标签并没有向观众说明,希尔多·勒雷斯(Cildo Meireles)著名的《南十字星》(Southern Cross, 1969–70)—由松木和橡木拼成的、边长0.4英寸的立方体—背后的故事是耶稣会传教士的活动致使摩擦不同木材以召唤神灵的本土宗教仪式逐渐失传。但这件作品无需叙述上的说明也能成立:它令人吃惊的小尺寸和脆弱感明确传达了一种对“大”的毅然回绝。相比之下,阿德里安·埃斯帕扎(Adrian Esparza)的《前灯》(Leadlight, 2015)把从一块墨西哥毯里拆出来的丝线在墙上组成几何图案的做法就过于明显,削弱了形式效果(尽管他的作品打破了展览前几个单元里“男性/绘画-女性/纺织物”的二元区分)。

二楼展厅以当代为主。环境艺术、装置和行为表演等多种媒介让抽象艺术进入一个俨然被哈勃定律规定的世界:离1915年《黑方块》首次出现的这场大爆炸越远,其速度和能量就越大。其中最有力量的作品令人回想起前卫抽象在戏剧、建筑和装饰艺术上的起源,即便它们探讨的常常是抽象艺术的意识形态演变(例如其关于纯粹性的修辞学,中产阶级审美神秘化话语对其进行的收编,对男性权力叙事的依赖等等)这一不那么动人的侧面。一些作品积极检验了抽象艺术作为一种理解社会互动关系的可行工具是否可能:约西亚·迈克尔赫尼(Josiah McElheny)的镜面几何人形(需要“表演者”像挂广告牌一样把它挂在身上)让人想到奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer)1922年《三人芭蕾》(Triadic Ballet)里的圆圈和形式,只不过在这里表演者是在观众间走动,而不是在一个远距离的舞台上跳舞,以便与观众互动。(舞者穿着沉重易碎的镜子服,移动变得笨拙,疲惫都写在脸上,这里面是否包含某种批判我们不得而知。)其他作品则更具说服力地分析了抽象艺术如何成为一块让人能够往上投射任何运动感的空白:在安德烈·弗雷泽(Andrea Fraser)1991年的录像作品《有什么可以帮你的吗?》(May I Help You?)中,扮成画廊工作人员的演员就艺术家阿兰·麦考仑(Allan McCollum)的“石膏替代品”(Plaster Surrogates)系列发表了一连串不知所云的评论。实际上,他们有关趣味和特权的暧昧言论前半部分出自爱林·萨里宁(Aline B. Saarinen)和安德烈·艾默里奇( André Emmerich)等知名评论家或艺术商人之手,后半部分的引用模仿对象则变成了皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的批评话语。

大卫·班克勒(David Batchelor)处理的同样是机构话语。他在《十月》杂志第一期每一页上涂绘鲜艳的色彩和类似至上主义的黑色几何图形。经过他的“改造”,杂志封面题目中间的字母O宛如从一个山形的三角形上冉冉升起的拜火教红日。通过使用颜色修改《十月》(一份以酝酿了俄国前卫艺术的那场革命运动命名的杂志),班克勒在这本以只用黑白照片展示作品著称的刊物上尽情挥洒了颜色不受约束的乐趣。艺术家的介入很有趣;看起来有点儿像拿着荧光笔乱涂乱画的美院学生。但班克勒的《十月色彩书,1976年春》(October Colouring-in Book, Spring 1976, 2012-2013)与一楼艺术家创立的各类刊物形成了鲜明对比。抽象艺术家(至少就这一个案而言)已经不再在杂志上发表团体宣言:他对着与自己观点不一致的刊物,胡乱涂抹。

如果说,班克勒的作品给人的印象是手持荧光笔的孤独艺术家,有点搞笑,那么道格·阿什福德(Doug Ashford)的装置则更直接地面对了孤独的问题。2012年的装置《一起事件的很多读者》(Many Readers of One Event)源于《纽约时报》对三个男孩之死的报道,他们在汽车后备箱中窒息而死,家人和警察寻找孩子时,这辆车就近在眼前。阿什福德复制了这条新闻的主要照片,照片上,一位父亲绝望地摊倒在某人的怀抱里。该照片被放在两张重叠色块的小画中间。旁边同类绘画中间也挂着不同夫妇的照片,他们都重演或以身体的方式阐释了被大众媒体捕捉到的情绪崩溃。作品很难不让人联想到沃霍尔的“死亡和灾难”系列(1962-1963),但阿什福德作品的尺寸更小,表达的感情也更节制。抽象画板有时盖住或悬挂在照片上方,画框里的构图元素在人类互动关系的照射下变得越来越清晰可见—触碰,交叉,暴露,掩盖。色块与色块重叠,人与人拥抱(在拥抱中试图想象他人过去的经历),这些画面寻求着人与物之间可能的连接之处。阿什福德的装置并没有傲慢地宣称几何形状的普遍可读性,但仍然依赖于抽象有能力象征人们对文化普遍性的渴望这一事实。这件作品思考了我们对通过感情共鸣实现人与人之间互动的期望(以及困难)。人与人的关系曾一度被认为是抽象的对立面,但在阿什福德的创作中,在本次展览最打动人心的部分,它都是一位宝贵伴侣,或许依然可以带领绘画进入社会的全新领域。

萨拉 K. 里奇(Sarah K. Rich)是宾州大学艺术史副教授。

译/ 王丹华