受困之城和将沉之船:用来形容欧洲当下处境的两个最主要的比喻——这是欧洲大陆曾经希冀,或许现在仍然抱有的政治和经济联盟的野心所经历的危机带来的困境。还有什么地方比威尼斯更适合直面造就了这两个比喻的断裂和危机的整体处境吗?在这里,几百万的国际游客被隔绝在这样的现实之外——每天都有成千上万的中东难民和非洲移民被冲上意大利的海岸,或生或死。这些面目各异的人物在“面具之城”的街道上相遇,上演着一种怪诞公共性的,甚至是剧场式的,体现了当代性之主要角色的混合:非洲小商贩在叫卖假的古驰包(真正的古驰经销商是拥有Punta della Dogana美术馆和葛拉西宫剧院的伟大的“威尼斯赞助人”[Venetian Maecenas]),一边被来自俄罗斯和中国的顾客围堵,一边被意大利警察围捕。欧洲所面临的最严重的危机——当然也不独是欧洲——就是对环境的大肆掠夺以及由此造成的气候变暖,这把“下沉之船”的比喻变成了活生生的现实,用来形容正渐渐沉入水中的威尼斯岛再恰当不过。在这样的背景下,还有什么是比策划一个国际艺术双年展更困难的任务(事实上,这已经是威尼斯的第五十六届)?——这个任务交到了远超出胜任的奥奎·恩维佐(Okwui Enwezor)手中,这位慕尼黑艺术之家美术馆(Haus der Kunst)的馆长也是国际大型主题展的常客。

国际艺术圈的那些“正式成员”们即便不会感到恐怖,怕也会对此次的展览深感失望(看看纽约、柏林和法兰克福的总体情绪就能知道,那些“前卫”藏家、投资人和玩家在五月初开幕过后便回去了)。确实,“全世界的未来”(All the World’s Futures)全然无视几大艺术博览会上堆积的商业产品,商品目录让位于恩维佐的首要策展考量。展览明显逆潮流的美学(和批判性)另类模式在一些相当微妙的例子中——但有时又是在极为直接的宣言中——点出了我们大多数人其实早已心知肚明的事实:“当代”的官方产业(我们还可以叫它文化产业吗?),尤其是它的那些国际明星和他们的幼稚绘画,生产出的只是不过是用剩余资本来投机的欲望之物。

通过召回那些在一个并不太遥远的历史时刻定义了艺术生产的模式,“全世界的未来”消解了当下的这些主要潮流——举例而言,彼时文化实践仍会引发机构和后殖民批判,或者它们仍拥有确定的、彼此不同的性别或是社会性、地缘政治身份——直面了,如果说不是推进了全球化影响下父权民族国家文化的坍塌,强调和加剧了媒体技术压力下艺术实践中传统技巧的式微。但最为重要的是,恩维佐的双年展触及了一个基本问题——当视觉文化已经从资产阶级/后资产阶级公共领域中移除,当它的交往结构(communicative structure)已经变成一个完全分散的经济秩序中的孤立部分,它是否还具有生产力?鉴于这些考虑,恩维佐将每天朗诵马克思的《资本论》(艾萨克·朱利安[Isaac Julien]导演的项目)作为展览的核心活动,可说是一个完全合理的隐喻。

恩维佐的双年展的第二个潜在背景是不断扩张且高度控制性的媒体工具带来的影响。更确切地说,“全世界的未来”追问了在一个科技主导的意识形态和政治控制系统中(这个系统是如此无孔不入且高效,即便经过重新修订的最为激进的“公共”的定义都会在其中失效),传统的艺术实践可以扮演怎么样的角色。这个无法回避的矛盾带来的困境在国家馆体现得最为明显——即便在此刻,国家馆仍然顽固地,或许是隐晦地,试图代表某一个特定民族国家的文化生产,而现在情况已经变得非常明显:一个统一的民族文化——至少是在整体经济全球化和普遍科技控制的影响之下——已经变得不再可信,纵使曾被热切企盼。

这些想法似乎促使恩维佐展示了一些从不远的、甚至是有点遥远的过去寻找到的代表性作品,而威尼斯双年展依其定位向来是以展示艺术和文化产业中最时髦的潮流著称。所以恩维佐选择了马塞尔·布达埃尔(Marcel Broodthaers)1974年的作品的《冬季花园》(Winter Garden)并不仅仅是对这位已不在人世的比利时艺术家的致敬,布达埃尔的作品在很久以前就哀叹了公共文化在美术馆功能中的消失。类似地,恩维佐也向古稀之年的汉斯·哈克(Hans Haacke)致以敬意,明确地把他1960年代末和1970年代初的重要作品作为核心参照,以及对当下公共领域的危机的反思。(很说明问题的是,哈克的作品都是从艺术家个人收藏里借来,反映出大部分欧洲和美国美术馆对于收藏哈克的作品的一贯顾虑,可即便不是冲着作品本身的激进性和精彩,至少也应该跟得上无法回避的,同时也是理所应当的经典化进程。)

分析和批判资产阶级/后资产阶级对于公共领域之许诺的瓦解和消失的“启蒙工程”(the Enlightenment project)当然是法兰克福学派的主要工作方向之一。尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)划时代的作品《公共领域的结构性转变》(The Structural Transformation of the Public Sphere, 1962)首先作出了其纲领性的表述,十年后又被亚历山大·克鲁格(Alexander Kluge)和奥斯卡·涅格特(Oskar Negt)在他们的《公共领域及经验》(Public Sphere and Experience)中批判性地修正。这两个重要文本不仅影响了恩维佐的策展概念,也是展览中很多作品所受影响的来源——这一影响不仅体现在展览中克鲁格本人作品的超长时间放映(六个小时的三频投影用来播放他的长达570分钟的巨作《来自古典意识形态的消息:马克思-爱森斯坦-资本论》[News from Ideological Antiquity: Marx—Eisenstein—Capital, 2008–15]),也体现在对哈伦·法罗基(Harun Farocki)的电影和录像作品的集中呈现,这位刚刚去世的电影导演和作者也是德国这些文化辩论中最重要的人物之一。

另一个引人注目的纪念现已失效的公共领域功能的项目——或者说去重新构想以便将之重新激活的项目——是朱利安在大卫·阿贾耶(David Adjaye)为双年展的大量表演项目设计的仿集会空间内连续朗诵三卷《资本论》的作品。从某种意义上来说,阿贾耶创造了一个象征性的、反-未来公共领域的空间,这一点切实地体现在他那些精妙的、轻微讽刺性的表现手段上(举例而言,每张椅子使用的装饰布料都不同,“竞技场”,就像它的名字一样,也是整个双年展中最大的完整空间)。配合朗诵与此刻最具相关性的哲学文本之一的活动,阿贾耶的反-公共空间不仅为现实存在的公众提供了一处乌托邦式的休憩之地——成千上万举着自拍杆,在威尼斯的大街小巷进行表演的国际观众们——而且也是对MoMA最近大力推崇的作为一种公共性自恋展示的表演项目所引发的可怕灾难的一剂解药(如果说有任何东西可以缓解这种灾难的话)。朱利安另一件同样令人印象深刻的录像作品《资本》(Kapital, 2013)中,我们可以看到2012年的伦敦海沃德画廊(Hayward Gallery)内,艺术家正在一群观众前采访大卫·哈维(David Harvey),哈维是研究马克思的权威人物。这个对话最高潮的部分来自当坐在观众席中的斯图亚特·霍尔(Stuart Hall,于2014年去世)突然起身质疑哈维的权威,如果说不是他所坚称的权威性的真理,霍尔坚持强调种族、性别,以及在生产和消费系统中建构出的身份,这显然需要一种更为细微和不同的阅读马克思的方法,超出了哈维强调无产阶级先进性的正统观点的许可范围。朱利安不仅给我们提供了霍尔激进并且独立的思想的动人片段——那是他在去世前留下的最后的影像之一——他在表演项目《资本论》中对公众的引导(无论有意无意,但极有可能是以一种“狡猾的”,并且真正艺术家式的方式)同样也传递出一种对于把哲学呈现为表演之危险的意识。也许他这一项目是受约翰·凯奇(John Cage)于圣诞前夜在纽约连续诵读詹姆士·乔伊斯的《芬尼根之夜》的启发,但对哲学的阅读还从未以公共表演的形式出现过。所以,在此刻,上演《资本论》无可避免地将这一文本景观化,但与此同时,也引导和启发了它的听众。

另外一个起先看起来令人困惑,但最终却十分有效地反思了不断衰退的公共领域的不同历史阶段的例子来自沃克·埃文斯(Walker Evans)的摄影系列《让我们现在就赞美名人》(Let Us Now Praise Famous Men, 1936) 和伊萨·根泽肯(Isa Genzken)专门为此次展览制作的一组建筑模型间的冲突——她展示了她为多个公共雕塑设计的提案(大部分没有实施,其中一些在公共场所短暂存在过,或者作为作品成为展览的一部分)。恩维佐将这两个在交往制度上存在根本性差异的项目放置在对抗关系中的策略必然来自他的这一认识——公共和私人空间之间的辩证关系,以及大众文化入侵和主体性抵抗之间的不平衡关系都发生飞速的变化。毕竟,埃文斯这组著名的作品极为突出的一个特点就是其对摄影术的明确信任——仍然相信摄影可以辨识和纪录下大规模生产、农业机械化和资本流通起伏带来的戏剧性转变,主体性力量仍然可以对抗大众文化控制的兴起。与之相反,根泽肯的观点——必须在一个正在消解的公共领域的建筑残余中引入某种怪诞的,如果不是彻底荒唐的的反纪念碑性——点出了主体性自主和抵抗的可能性在已建构空间内的消失,这源自景观的极权性空间和媒体控制。通过将一种历史眼光注入私人空间、主体抵抗形式,以及上世纪的公共控制和统治间特定的结构和形态差异,恩维佐富有创造力的并置制造出了一种社会机制(dispositif)间的碰撞,从而使得这种不同寻常的汇集变得更加尖锐和富有成效。

恩维佐强调来自不同地缘政治语境的声音——他们处于不同的社会性主体位置,以及相异的对公共空间的政治和经济建构模式——必然将他引向非洲和东南亚那些曾经被殖民的地区。与此同时,也指向了那些当下被新殖民主义(neocolonialism)侵入的地区——包括欧洲、美国,现在又有中国和印度——利用经济渠道、公司法和独裁制度来重建和延续殖民主义,用更为高效和不可逆的手段来剥削和压迫当地人口,掠夺他们的资源,以破坏他们的生态环境为代价来换取西方式消费的持续——当地人民为此付出了极大的代价,而殖民者们却只需花费不多的费用。

恩维佐从众多历史上的边缘地区选择了一些相对来说不太知名的艺术家——从后殖民的非洲到中东再到战后的越南——从而给我们提供了充分的机会把对视觉文化的阅读进一步去中心化,并且重新思考每个具体语境中的文化生产的决定性差异(而不是去描绘出一幅全球化如何对文化生产产生普遍解放性影响的宏大叙事)。实际上,这个展览也让我们不免好奇,参加威尼斯双年展对这些艺术家以及他们自己国内的(埃及、安哥拉、突尼斯、加纳和越南)同行们可能产生何种后续效应:他们的成功是否仅仅是以他们得以在这个全球性展览上亮相来衡量?还是说他们在国际上越来越多的曝光有助于促进当地特殊的交往行为(communicative action)和自我表达的政治及文化模式的发展,让那些被剥夺了文化言语行为(cultural speech act)平台的社会群体有机会发声?

本次双年展将大量不同步的实践方式并置造成的冲突强调了这一教训——个体艺术生产者的社会功能和角色不能被所谓普遍性的——也就是说,父权的、欧洲中心主义的——美学标准来裁断(如果说这些标准真的曾经起效过的话)。相反,在每个具体的地缘政治语境中,控制公共领域的感知和认知情境最终决定了艺术和文化交流的可能形式,无论是遗留的还是新生的。无论早先公共生活的形式和主体性模型还是否具有活力,无论高度发达的媒体文化是否已经完全地取消了传统手工和有赖技艺的创作的合法性和活力——就像是在西方发生的那样——完全取决于当地文化生产以及目前权力运行规则结构的特殊性。

绘图及其不满/内容

从这个角度来看,本次双年展对使用绘图(drawing)这种相对传统的媒介的艺术家的大量呈现将我们抛入一种不确定的批判性反思中。技巧纯熟的绘图技术成为了有力反映当地特殊社会政治叙事的工具,这一点在此次展览中随处可见,尤其体现在特里萨·布加(Teresa Burga,秘鲁,b. 1935)、尼德哈·沙迈赫(Nidhal Chamekh,突尼斯, b. 1985)、奥尔佳·切尼谢娃(Olga Chernysheva,莫斯科,b. 1962)、蒂芬妮·钟(Tiffany Chung,越南,b. 1969)、约希姆·施罗德(Joachim Schönfeldt,南非,b. 1958)和马西妮萨·塞尔曼尼(Massinissa Selmani ,阿尔及利亚, b. 1980)的作品中。如果说世界各地的艺术家都会在当地的艺术学校接受绘图的技法训练,那么本次双年展上对这种实践的呈现突然在展览所处的国际性时刻中获得了一种既相关又特别的意义——不仅因为它们划分了艺术家感知和艺术表达得以形成的(学院教育的、观念上的)历史和地缘政治情境,同时也因为它们提醒着我们,当下艺术家严重的“去技艺化”倾向貌似是作为自治主体的自然选择,但实际上却是历史和地缘过度主导过程的必然结果。于是“全世界的未来”上呈现的绘图作品也提出了另外一个问题,即,虽然处于相对的孤立状态,但在它们被全球性经济运作和科技抹除之前,这些实践中所使用的传统技巧是否仍然能够,以及在何种程度和时间长度之内在他们各自特殊的地缘政治语境中起到有效作用。

南非艺术家凯·哈桑(Kay Hassan)也提出了类似的问题,但不是与表现的技法相关,而是针对类型的传统,旨在将肖像画(portraiture)变成一种表现新兴的后殖民主体性的适当工具。他并没有追随所谓的“杜塞尔多夫学派”(Düsseldorf School)的摄影师们——“杜塞尔多夫学派”是将肖像作为一种天然存在并且始终有效的类型对待,而实际上,这仅仅在这些摄影师自身所处的阶级和地缘政治叙事中才成立——哈桑巧妙地反转了“解构拼贴”(décollage)的技巧(在新近出现的前卫实验操作中,这几乎是离肖像画意图最远的一种),从而创造出一种惊人的对该类型的修正。通过彻底地重新定义这种技巧和描绘类型,哈桑使得那些迄今为止都被隔离在历史和政治表现之外的南非青年变得可见,他们也许可以将这些图像视作对他们主体性的首次准确表达。

在所有这些绘图项目中,视觉上最令人感到震撼的也许是蒂芬妮·钟的作品,仔细观察之下,她的那些甜腻用色和华丽装饰实际上是服务于制图功能的,无论是叙利亚难民穿越特定的地理和政治边界的迁移路线,民众需求和政府及军队控制之间无休止的毁灭性冲突的汇集,还是把在叙利亚内战中被杀害的平民和孩子按照各区域的统计数字加以视觉化(“叙利亚项目”,Syria Project,2014–)。在绘图的历史类型学中,钟的作品应该介于康斯坦特(Constant)在《新巴比伦》(New Babylon, 1956–74)中借用乌托邦想象手段来描绘当代都市化逼近的噩梦的反乌托邦手法,以及已经去世的马克·隆巴尔迪(Mark Lombardi)精准的绘图项目(可惜未出现在此次展览中)之间。隆巴尔迪在他的研究工作中收集了造成族群(populations)毁灭的原因,追踪和梳理了公司资本和政治权力之间的相互蔓延。而现在钟则是绘制了受害者族群和难民,以及经济移民的被迫移动,用制图学的知识和图表服务于当下最富生产性的绘图实践尝试。

布景和纪录

恩维佐的双年展中另一个范式间的对立来自那些收集起无法挽回的过去的碎片的艺术家们(举例来说,通过描绘神话和宗教的力量作为寓言性的引证,来阐明今日运行的结构中深刻的非理性),以及那些试图挖掘和重新激活被压抑、被有意回避和忽视,或是被遗忘的创伤性历史事件的记忆的艺术家们的努力。这种辩证关系在两个最为成功的(如果说在范式上是对立的)国家馆体现得最为明确——丹麦馆是艺术家傅丹(Danh Vo)的作品“母语”(mothertongue,策展人玛丽安·托普/Marianne Torp和提恩·维德菲尔德/Tine Vindfeld),比利时馆则是文森特·梅森(Vincent Meessen)的“人及其他”(Personne et les autres,策展人凯特琳娜·葛列格/Katerina Gregos)。第一种策略充分体现在傅丹的考古或者说怀旧布景(décor)中(深受布达埃尔影响,或者说更是受到罗伯特·劳森伯格1950年代的融合美学[combine aesthetics]影响),完全地连通了记忆碎片以及潜意识——而在潜意识中,物的蒙太奇可以触及最为深层的冲突。于是,傅丹有时似乎通过将近期历史中的原始暴力转变为对去意义化的古典的、基督教的物和当下图像的隐喻性剪切,反转了(使之转向我们)殖民主义凝视的极度残酷。在明显的破坏性毁灭行为中,这些隐喻性组合同时哀悼了它们失落的物中对于爱(Eros and agape)的许诺的丧失,而这早已经从当代世界中消失了。布景作为今天最为重要的艺术手段之一,似乎回应了景观本身所推进的拼贴和蒙太奇美学造就的无可避免的空间化(spatialization)。从最积极的角度来看,它以一种欺骗性的危险行为承认了无可避免的景观空间化状况,同时又不必屈服于它的要求。不过如同在阿德尔·阿贝德赛梅(Adel Abdessemed)、卡塔琳娜·格罗斯(Katharina Grosse)和奥斯卡·穆里略(Oscar Murillo)的作品中看到的那样,仅仅是把物品、巨大的画布,或是泥土和颜料毫无章法地成堆堆积在一起,而没有给出作品对自身这种兼容并蓄的形态的反思的话,那么它们则变得毫无意义。

与之相反,纪实作者们则简单地宣称这些形式悖论已经不复存在意义,如果说它们曾经在我们对社会政治以及物质世界的感知和纪录中起到过任何作用的话。梅森极为出色的三频录像装置《一。二。三。》(One. Two. Three., 2015)探寻了欧洲批判性理论(以比利时情境主义者拉乌尔·范内格姆/Raoul Vaneigem的写作为代表)以及刚果知识分子和音乐家(尤其是Joseph M’Belolo Ya M’Piku)之间的历史性对话。这个对话也成为了一个起点,从而展开对比利时殖民政治,国际上——尤其是美国——阻止在帕特莱斯·卢蒙巴(Patrice Lumumba)领导下的刚果解放运动的阴谋,以及1968年的文化断裂(其中“情境主义国际”在抵制为维护西方利益而建立的蒙博托[Mobutu]政权上扮演了重要角色)之间交汇点的反思。

其他有关对抗的例子——如果说相对来不是那么清晰地以征服的力量为线索——包括史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)令人动容的双频录像投影《灰烬》(Ashes, 2015),讲述了他的一位在格林纳达岛被毒贩误杀的朋友的生命——或者应该说他的死亡和葬礼,以及西斯特·盖茨(Theaster Gates)的寓言式作品《庇护所和烈士的日子已一去不返》(Gone Are the Days of Shelter and Martyr, 2014),这个录像装置拍摄于芝加哥城南一个已失去宗教功能的废弃天主教堂(现已拆毁)。两个男性角色——两个密西西比黑人修道士(Black Monks of Mississippi)福音乐团的音乐家——已经预见了这个集会的传统空间的毁灭,他们大声地、有节奏地敲击拆下的木门,间歇性地将门举起,然后抛掷在洒满瓦砾的回音室上——它曾经服务于穷人的精神需要,这个装置也可以看作是对保护正在快速消失的社会性空间充满愤怒的大声疾呼——而这正是社群得以形成和维持的空间。

整个双年展本身也是围绕着一种试图救赎和修复的线索展开,重现发现那些长久以来因为受限的受众语境而被忽略或缺乏了解的作品。两个例子,一个来自美国,一个来自欧洲,尤为令人印象深刻。第一个是重新发现了梅尔文·爱德华兹(Melvin Edwards)的雕塑实践。自然,他的作品并不陌生,但直到最近,在美国非洲艺术领域之外对他的讨论都非常有限。在“全世界的未来”这样的展览语境下再次看到爱德华兹的作品使得把他长期排除在外的现代主义雕塑那些可恶的局限变得十分明显。这个迟迟未能到来的承认并不仅仅是因为爱德华兹作品中的指涉性——很多伟大的现代主义雕塑都具有这个维度,包括布朗库西和贾科梅蒂;大卫·史密斯(David Smith)的“耻辱奖章”(Medals for Dishonor, 1937–40)甚至可以视作爱德华兹创作的起点。使得爱德华兹的创作与现代主义如此不协调的原因是其特定的历史指涉性:爱德华兹在焊接过程中将身体意志镌刻在他的那些抵抗材料上,召集了、同时也在形式上表达了奴隶制下抵抗的身体所经受的痛苦折磨的记忆。对现代主义原则的这一观察角度也提示我们重访坚持材料和制作过程自反性的非指涉行为(nonreferential acts)中的的施为(performative)维度(理查德·塞拉/Richard Serra也许是其中最好也最大胆的例子,而他跟爱德华兹当属同代人)。我们甚至可以比较一下除了塞拉的施为物质主义(performative materialism) 之外,雕塑中的另外两种内在指涉性,如同在爱德华兹和约翰·张伯伦(John Chamberlain)作品中体现出的那样,然后去思考——现在回头来看,为何前者对痛苦中的被奴役的身体的指涉会不如张伯伦对美国1960年代汽车文化物质性的表述有说服力和吸引力?爱德华兹的雕塑作品似乎坚持认为,至少在美国文化中,对劳动力和人工生产的象征性表述将永远不能排除工业生产作为一种奴隶制这一参考维度。

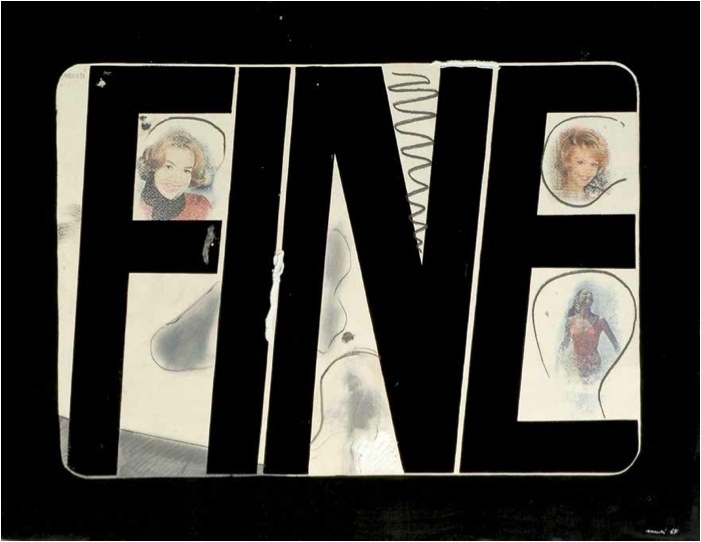

恩维佐在展览中还对另外一位几乎不为人知的欧洲艺术家作出“补偿”——意大利艺术家、作家和理论家法比奥·毛里(Fabio Mauri),他是皮埃尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)的长期合作伙伴及友人。尽管毛里在意大利的某些圈子里很出名——就像爱德华兹在美国的某些圈子里一样,不过更广泛的欧洲观众(更不要说美国的观众)对他完全概念模糊,如果不是说彻底的无知。确实,毛里被排除在了1960年代的意大利艺术的几乎所有大型展览之外,这些展览差不多都集中在贫穷艺术上。我们需要再次发问,是否由于作品极度微妙的政治和历史指涉性(对大屠杀的反思,以及它对意大利犹太人身份的影响)将毛里排除在同样不那么引人入胜但却以更为抽象的方式介入的贫穷艺术之外。他将意大利语(以及拉丁语)中的“fine”(结尾)或者英语的“the end”(结尾)以各种变形的文字和装饰图样覆于纸上或者其他媒介之上,其中包括一个可以移动的建筑工地梯子(《水彩修复机》/Machine to Fix Watercolors, 2007),这显然与充斥了1950、1960年代的艺术终结论相悖。不过,也许正如乔治·巴塔耶(Georges Bataille)所坚持认为的,1945年之后,我们不能再脱离奥斯威辛谈论文化,毛里似乎坚持借用了臭名昭著的“最终解决”(final solution)的首个条款作为他此后整个艺术实践的起点,尤其是其对20世纪的后半叶主体的形成以及文化和民族身份的思考。

所以修补和救赎的布景与纪录的范式之间的对立已经成为当下最核心的挑战之一:如果说前者——时而绝望地,时而怪异地——尝试在景观的消解作用下维护记忆的形式和怀旧的思考空间,那么后者则在当下坚持强调和传输着被压抑的历史和被遗忘的政治。这两种抵抗的策略前所未有的紧急,将文化实践从市场和机构的极权统治下解放出来——而将其放置在自主性主体的领域,从而让他们此刻的自身历史需求及文化欲望得以表达。

威尼斯双年展持续至11月22日。

本杰明·布赫洛 (Benjamin H.D.Buchloh) 是哈佛大学现代艺术Andrew W. Mellon教授。

文/ 本杰明·布赫洛 | Benjamin H. D. Buchloh

译/ 郭娟