雅克·里维特(Jacques Rivette)虽然是《电影手册》的影评人中首位拍摄电影的人(他的首部短片产生于1949年),但他却并未像他的同伴克劳德·夏布洛尔、让-吕克·戈达尔、埃里克·侯麦、弗朗索瓦·特吕弗那样进入艺术殿堂受人膜拜,而是一路延续了“邪典”的个人风格。里维特的创作生涯频频被一连串不成功的开局、延迟和障碍所打断,直至2009年,他在阿尔茨海默症发作后戛然停止了工作。六年后,里维特于今年一月去世。而他留下的作品确已然不朽。

雅克·里维特的创作生涯通常被划分为前后两个阶段——尽管两者间并不存在一条明确的分界线。对于那些熟悉里维特或是像我这样与他偶然有过交情的人来说,我们或许很难钟情于他的第一部分作品而不略感内疚。

这两个阶段的共同点是雅克·里维特对场面调度(mise-en-scène)的把握,以及集体创作过程与独立的剧本创作和剪辑过程之间持续存在的微妙张力。里维特的集体创作过程多在即兴的方式中被进一步加强——与演员、幕前或幕后的音乐家(的互动),开拍前写下的对话(由演员或编剧现场产生)——而独立自主的情节构建和剪辑工作则效法了戈达尔式将“偶然”(chance)转化为“必然”(destiny)的模式。里维特的每一部影片都对把各个成分辩证地聚合于一点这一过程提出了略微不同的方法,不断更新着导演在其中的身份。不过,这种协作性与独立性并存的显像却并非偶然“炼就”的产物。

里维特创作生涯的第一阶段含括了他二十年里作为影评人的书写工作和他作为导演最为大胆的实验性作品。1950年,里维特开始为《电影公报》(Gazette du Cinéma)供稿。不久,他加入《电影手册》,并在1963年至1965年间担任该杂志编辑。在里维特的批评文章中,最为重要的部分是他关于霍华德·霍克斯、罗伯托·罗西里尼、弗里兹·朗、让·雷诺阿的撰文——尤其是有关雷诺阿的评述最终以一部三集电视纪录片《我们时代的电影人:让·雷诺阿,主事人》(Jean Renoir, le patron , 1967)呈现。据里维特自己的回忆,剪辑这部纪录片的过程促发了他接下来的大胆实验:《疯狂的爱》(L’amour fou, 1969)、《出局:禁止接触》(Out 1: Noli me tangere, 1971)、《出局:幽灵》(Out 1: Spectre, 1972)、 《塞琳和朱莉出航记》(Céline et Julie vont en bateau, 1974)、《决斗》(Duelle, 1976)、《诺娃》(Noroît, 1976)和《北方的桥》(Le Pont du Nord, 1981)。这一时期同时也包含了里维特相对稚嫩但极具野心且令人印象深刻的首部剧情片《巴黎属于我们》(Paris nous appartient, 1961),以及并不那么风格化的《女教徒》(La religieuse, 1966)和命运多舛的《旋转木马》(Merry-Go-Round, 1981)。

正是里维特第一阶段的这些影片,令他的同辈影评人和电影导演安德列·泰西内(André Téchiné)在他去世后不久对法国《世界报》这样说道:对于里维特来说,“电影等同于控制的缺席,是向虚空的跳跃。”他的电影藐视规则、限制、场面调度的常规概念、娴熟技艺和持久性。在《疯狂的爱》、《出局》和《北方的桥》中,里维特创造出激进电影的体验,癫狂地挑动了观者的神经。我不知道还有哪位影人能像里维特那样,真的走出‘安全’之地。”在这一阶段,里维特最重要的制作人是斯蒂芬妮·柴尔戈捷夫(Stéphane Tchalgadjieff),她使里维特得以拍摄《出局》、《决斗》和《诺娃》——后两部影片构成了一个四部曲计划的一部分,但里维特在第三部影片开拍后的几天陷入了精神崩溃状态,导致《玛丽与朱利安的故事》最终“流产”。在这一阶段,和里维特个人关系最为紧密的是意大利摄影师和剧作家玛丽露·帕洛里尼(Marilù Parolini),里维特与玛丽露曾有过一段短暂婚姻,也正是和玛丽露的交往(在她担任《电影手册》秘书的时期)使里维特在让·鲁什(Jean Rouch)和埃德加·莫兰(Edgar Morin)1961年的影片中《夏日记事》现身。

里维特在事业的第二阶段里完成了一系列剧情片,这些作品(相比于第一阶段)变得谨慎和理智,反映了里维特逐渐倾向于生活高于艺术这一理念的转折——这并非背离于他早期作品的关切,而是以更为“合理”的方式将其展现:《真幻之爱》(L’amour par terre, 1984)、《呼啸山庄》(Hurlevent, 1985)、《四个女人的故事》(La bande des quatre, 1989)、《不羁的美女》(La belle noiseus, 1991)、《圣女贞德(上下两部)》(Jeanne la Pucelle, 1994)、《高、低与脆弱之间》(Haut bas fragile, 1995)、《秘密的阴谋》(Secret defense, 1998)、《六人行不行》(Va savoir, 2001)、《幻爱钟情》(Histoire de Marie et Julien, 2003, 重拾当年《玛丽和朱利安的故事》的结构但采用了不同演员和团队)、《别碰斧子》(Ne touchez pas la hache, 2007),以及收山之作《36个视角看圣卢普山》(36 vues du Pic Saint-Loup, 2009)。玛汀·马里尼亚克(Martine Marignac)担任了里维特这一阶段所有影片的制作人,而维洛妮克·曼妮兹(Véronique Manniez)则担任了里维特最为紧密的伙伴——她曾在1998年著有一本关于《秘密的阴谋》的书,并在里维特被确诊患有阿尔茨海默症后不久与他结婚,照顾着他最后的生活。

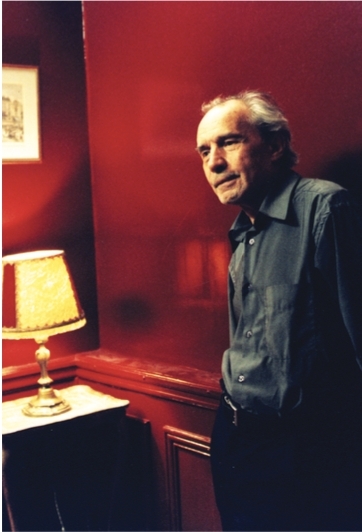

我个人在七十年代中和八十年代初与里维特的结识起源于我与已故阿根廷剧作家埃德华多·得·格雷戈里奥的友情——他曾参与了《塞琳和朱莉出航记》、《决斗》、《诺娃》、《旋转木马》和未能实现的《凤凰》(Phénix)的编剧工作。对亏这一引荐,我得以参加了几次《塞琳和朱莉出航记》原始样片的内部放映,并在我的巴黎公寓里采访了里维特,观摩了《决斗》(巴黎)和《诺娃》(布列塔尼)的拍摄,甚至还在《诺娃》世界首映礼前陪伴里维特步行游览了伦敦西区。我当然不敢说自己和里维特熟识,但我知道在这个阶段里没有任何人是这样。里维特是个出了名“隐士”。在他害羞而紧张的笑容背后,隐藏着一个令人愉悦且开明的僧侣般的人格。尽管他是法国电影资料馆的常客(通常会坐在同一个座位)且总是待人友好,但放映前后,他却是绝对的“独行侠”。

作为里维特长期的拥护者,这些年来我也曾在一些时候改变自己的立场。我曾一度坚称里维特是法国最为重要的影评人之一(与戈达尔和“非作者”阿伦·雷乃并列)——这促使我在1977年出版了一部英文版的里维特评论小文集(这个计划虽未经过他的正式允准,却得到了他默默的许可)——且他在拍摄电影时,始终都保持了影评人的眼光和态度。这也表明了为何里维特会选择将其他一些影片作为自己影片的重要范本——弗兰克·塔许林的《艺术家与模特》(Artists and Models, 1955)对《塞琳和朱莉出航记》、瓦尔·鲁东的《第七个被害者》(The Seventh Victim, 1943)对《决斗》、弗里兹·朗的《慕理小镇》(Moonfleet, 1955)对《诺娃》、罗伯特·蒙哥马利的《湖上艳尸》(Lady in the Lake, 1947)对被舍弃的《玛丽和朱利安的故事》。然而,当得知里维特是《电影手册》队伍中唯一拒绝将自己的评论文章重新印刷的人时——他表示自己已不再认同其中的大部分观点,我开始意识到里维特并未将评论作为一种职业身份。在巴黎《摇滚怪客》周刊对里维特晚期一篇风格轻松符合大众趣味的采访中,里维特的表达方式似乎并非出自一位主流影评人的沉思,而更像是个暴脾气铁杆影迷的论述。如果说里维特的电影本身是一种电影评论,那么也正像安德烈·马汀(Andrian Martian)近期在网络杂志《Lola》上发表的一篇有关里维特颇具价值的论文里论述的那样,它们是“深度精神分析式”的且接近于作者电影——只不过所阐释的最重要的作者是里维特本人。

我曾猜测里维特之所以在法国和德国有线电视台在九十年代初最终播放《出局》这部长达13个小时的影片前剪去了一组令人毛骨悚然的镜头——科林(让-皮埃尔·利奥德)在最后一段中独自呆在他的房间并崩溃——是出于导演对利奥德精神状况的担忧。但现在我更倾向于相信这一段落实际上根源于这一角色及其精神状态对里维特本人的映照。就像《疯狂的爱》里处于中年危机的塞巴斯蒂安(琼-皮尔里·卡尔弗恩)用剃须刀扯破衣服割伤自己的那个惊悚画面,科林崩溃的场面以一串演员的即兴表演展现出人物精神失常的状态。这和里维特第二阶段的作品处理同类危机的方式产生了鲜明对比。在《不羁的美女》中,里维特沉着地探索于一张裸体绘画对两对情侣(画家和他的妻子、模特和她的男朋友)关系的影响。在此之后,曾在《塞琳和朱莉出航记》、《决斗》和《诺娃》这些奇幻题材影片中被引燃的潜藏于凡人与神明、活人和死者魂魄之间令人困惑的紧张关系,则在《玛丽和朱利安的故事》两个人物最终重逢这一出人意料的圆满结局中反转。

在里维特的前后两个阶段中,从独立个体化解为一对或一群人的过程始终没变。在《摇滚怪客》对里维特后期的其中一份采访中,他说道:

我反对“…作品”(a film by)这一特定说法。一部电影通常由至少十五个人完成…场面调度体现了导演和演员之间建立的融洽关系,集体创作自第一个镜头便已开始。对我来说,一部电影最重要的是它“活”着,并充满“在场”,说到底这两者是一回事。就是深深贯穿于电影之中的这种在场性散发出一种魔力,这里面有一种极度神秘的东西…电影是一种集体创作,同时它也孕育着一个秘密。

乔纳森·罗森鲍姆(Jonathan Rosenbaum),影评人,目前生活在芝加哥。

文/ 乔纳森·罗森鲍姆 | Jonathan Rosenbaum

译/ 钟若含