左:拉兹洛·莫霍利-纳吉,《T1》,1926,油画颜料、工业涂料、纸张、Trolit板,55 × 243⁄8“. 右:拉兹洛·莫霍利-纳吉,《黑影照片》,1924,银盐照片,375⁄8 × 27”.

拉兹洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)

纽约所罗门·R. 古根海姆美术馆的展览“莫霍利-纳吉:未来现在”是该艺术家近半个世纪以来在美国的第一场大型回顾展,也当之无愧地是到目前为止最令人赞叹的一次呈现。此次展览迫使我们问一个曾经不可想象问题:拉兹洛·莫霍利-纳吉是不是二十世纪最重要的艺术家?他公认的传记看上去没有同代艺术家的生平那么出众。作为匈牙利短命共产主义政权倒台之后被迫流亡的中欧同化犹太人,莫霍利在柏林成为前卫艺术之都的时候迁居到这座城市。他加入包豪斯,和其他创始人共同将其打造成了一个艺术与技术的联合体。由于德国法西斯政权而被迫再度踏上流亡之旅的他落户芝加哥,并在那里创立新的包豪斯学校。他在美国的教学法以及出版物塑造了二战后大部分艺术和设计的雏形,只不过这些成果艺术家本人都无缘亲见。1946年,莫霍利-纳吉逝世,享年五十一岁。

期间的岁月,莫霍利的声誉一直不高;他被认为只是个二流画家,一个业余爱好者,一个三心二意的革命家。然而,“未来现在”以一种虽然有些绕但雄辩有力的方式证明了莫霍利的重要性。这场规模庞大的展览由卡洛勒·P. B. 威尔(Karole P. B. Vail),马修·S. 维特科夫斯基(Matthew S. Witkovsky)和卡洛·S. 艾尔(Carol S. Eliel)共同策划,一共展出了十多种单独或混合媒介的三百余件作品,包括摄影、绘画、雕塑、印刷品、专题论文、平面设计、电影、展览、剧场,以及其他无法被分类的物品。然而,令人沮丧的一点是,这些物品的陈列完全按照媒介分门别类—绘画被高高装裱在凹进去的展区;照片和照片蒙太奇(用莫霍利自创的术语说就是“照片造型”)被集中挂在悬空的灰墙;包括莫霍利重要著作在内的印刷品被紧紧锁在展柜里;而亚克力雕塑则被置于照明完美的平台上。少数让人眼前一亮的例外是几面汇集了众多纸上作品的展墙:照片、蒙太奇、拼贴、水彩、素描、版画共同勾勒出了贯穿于不同媒介的形式问题和具体主题。而这些例外也指向了“未来现在”展为观众带来的最大快乐之一:在不同媒介、大陆和时代之间追寻共通主题之旅。

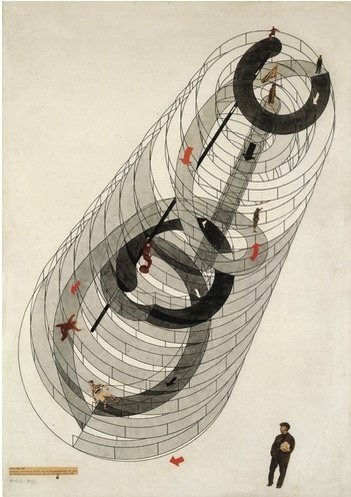

叠加在圆形上的长条也许是这些跨媒介主题中最明显的一个,它不仅出现在大量无题黑影照片(photogram)以及布面、铝板或Trolit(一种塑料)板材的绘画中,也出现在他为厄文·皮斯卡托(Erwin Piscator)导演的《柏林商人》(1929)所制作的剧场结构简图里。在莫霍利鲜有展出的广告海报上,同样的主题甚至化身为著名的伦敦地铁标志再度登场。在该主题的每一次具象化中,莫霍利都制造出了某种透明感和空间上的相互渗透效果,作品充满某种非物质的轻盈。但在他最好的那些作品里,莫霍利不仅能精确对应每一种媒介、材料或技术的潜力与局限,同时还非常热心于把一种媒介的元素借用到另一种上。“未来现在”就是一堂关于媒介具体性与媒介混杂性之间动态关系的大师课。

本次展览的亮点之一是进入古根海姆收藏的第一件莫霍利作品:《T1》(1926),一幅在Trolit板上用油画颜料、喷涂颜料、阴刻线条和拼贴组成的超自然绘画。画中拆分开的圆形加长条构图在莫霍利的创作中可以找到无数关联物。但就画面布局、色彩和作品表现出来的宇宙无重量感而言,它最大的影响源还是一张完成于1924年的黑影照片,莫霍利在其职业生涯中以多种形式呈现过这一原型结构:作为独立的原创黑影照片,或者出现在大量出版物里的印刷复制品,以及一张巨幅展览用照片,最后是一件由木框、金属棒、纸盒和亚克力做成的一次性装配艺术品里放大的背景图(上述作品中最后一件并未在此次展览上展出)。《T1》和这件反复出现的黑影照片并列组合—在展览画册上有明显提示,但在实体展览中并没有直接体现—概括了莫霍利独特的多媒体艺术。对于莫霍利来说,颜料、乳剂和塑料都只是他在通向光线中的创造这条漫长道路上的技术性迂回;讽刺的是,正是对这一不可能实现理想的专注,将他引向了广泛多样的实验。

古根海姆的环形坡道再往上一圈,在一个凹进去的展区里,此次展览上最强烈的统一和冲击出现了:三件物品—两张由莫霍利和批评家阿尔弗雷德·肯尼(Alfréd Kemény)于1922年构思完成的“动态构成系统”结构简图,以及莫霍利著名的《带螺旋的镍雕塑》(Nickelplastik mit Spirale,1921)。和圆形加长条的构图一样,主导这三件物品的螺旋形式也贯穿了莫霍利多年的创作。其中一张简图最充分地体现了整个展览的美妙之处。在1928年由建筑师斯特凡·塞波克(Stefan Sebök)重新诠释成照片蒙太奇的这张简图上,陡峭的螺旋形斜坡中间盘旋着一根消防滑杆,勾勒出一座不可能实现的建筑,但同时也是一种富有说服力的世界观:只需回头看看弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)的螺旋坡道──构思于莫霍利制作该简图的同一年──便能意识到,展览内容与其所在的建筑之间存在某种关于运动、动态关系和空间阐释的共通理念。最后这一点通过凯利·库利南(Kelly Cullinan)制作精良的展览设计得到了极大加强:悬空的灰色展墙看上去仿佛穿透了赖特的混凝土地板和展区隔墙。

莫霍利作品与赖特建筑的交集并非巧合。在非具象绘画博物馆(古根海姆前身)创始馆长希拉·瑞贝(Hilla Rebay)指点下,所罗门·R. 古根海姆从上世纪20年代起就开始潜心收藏莫霍利的绘画作品。莫霍利甚至是他们挑选设计美术馆的建筑师时的咨询对象之一(赖特并不在他给出的名单上。)如今的古根海姆美术馆拥有全世界最大的莫霍利绘画和雕塑收藏,尤其是后期作品。但问题也出在这里。尽管展览大大动摇了莫霍利是二流画家的常规看法,却并未推翻它。在强调绘画的同时,此次展览也边缘化了其他媒介和实验,而且距离绘画和雕塑越远,这种边缘化就越厉害。

展览上与摄影相关的作品──照片、黑影照片和照片蒙太奇──是一场视觉的欢宴,也是一次观看的教育。但这类作品没有一件是直接与绘画并列展出的,导致两种媒介的效果都大打折扣。莫霍利对展览照片(放大到与绘画相同尺寸的照片)以及照相制版(将绘画缩小到类似照片的黑白图像)的广泛使用构成了他展览和出版实践的核心—特别是他1935年在当时还是捷克斯洛伐克的布尔诺美术馆举办的第一场回顾展上—同时也在他划时代的出版物中。包括《绘画,摄影,电影》(Malerei Photographie Film,1925/ 1927)和《新视觉》(The New Vision,1929/1932/1938/1947)在内的著作被安置于玻璃展柜里,且没有标配的iPad供观众阅读电子版。比如,《绘画,摄影,电影》首先是一本图片书,书中足足八十五页的图像──其中很多在展览其他部分出现──完全可以复制出来,展开装裱到一面墙上,以展示莫霍利所宣扬的“新视觉”之宽度与深度。(这本书在美术馆阅览室可以翻阅,但很少有观众进去看。)关键是,这些图像里大部分都不是艺术家本人的创作;很多甚至都不属于艺术范畴,而是来自科学、大众文化以及其他领域。莫霍利不愿意忽视的这些图像,策展人却没能充分给予承认(除了出自莫霍利本人之手的图像以外,比如他为男士服装和其他各种商品精心制作的广告小册子)。

另一个几乎缺席的元素是作为教育者的莫霍利。我们可以找到包豪斯系列丛书的宣传手册和新包豪斯的信头标志──此处被用来说明他的设计工作多过他的教学法和机构建设──但看不到他热心培养的学生和同事的作品,比如玛丽安·布兰德(Marianne Brandt)和戈尔杰·凯普斯(György Kepes)(唯一的例外又被放在了美术馆的阅览室)。同样,展览也没有提示他的第一任妻子露西亚·莫霍利(Lucia Moholy)起到的核心作用,尤其是在“他的”摄影中。

但最让人头疼还是电影部分。对莫霍利来说,电影绝对不是可有可无的东西。书名“绘画,摄影,电影”暗示了一种非常明确的发展序列:莫霍利所设想的未来是电影式的。但除一部以外,所有“影片”都被放在了坡道与坡道之间灯光明亮的小凹室里播放。只有莫霍利的大师作《光线游戏:黑-白-灰》(Ein Lichtspiel Schwarz-Weiß-Grau,1932)得到了一个比较重要的位置。而且布展也实在让人看不下去。低像素文件隔行扫描的效果很差,观看变成了一场折磨。既然展览上的亚克力雕塑和绘画都得到了完美修复,我们很难理解为什么影像未能达到同等标准。另一个可以说明问题的现象是,作品的墙面展标文字里错误多过事实:这部影片使用35毫米胶片拍摄的,而不是展标里所说的16毫米;完成的时间是1932年,而不是1930年。曾几何时,对影像作品的潦草处理不仅常见,甚至是某种惯例。但那个时代已经过去了。

坡道主展览里的上述失误在本场白眉之作中同时得到了强调和弥补。该作品也是莫霍利持久重要性的明证:《现在之屋》(Room of the Present),这件设计精妙的多媒体展厅是先驱性策展人亚历山大·杜尔纳(Alexander Dorner)于1930年为德国汉诺威美术馆所委托创作的作品,当时未能实现;直到2009年,才经由艺术史学家凯-乌韦·汉肯(Kai-Uwe Hemken)和设计师雅各布·戈伯特(Jakob Gebert)之手被精确重现。起伏的玻璃墙、互动设备、工业材料、机械复制品、先进显像技术,以及来自包豪斯设计的各个领域的图像──《现在之屋》以前所未有的方式融合了学院艺术史和大众传媒。有关《现在之屋》已有的各种论述本文无法详细展开,但其最主要的野心并没有褪色。这间展厅想要用当代媒体和技术来聚焦当代媒体和技术(比如拍摄运动画面的自动幻灯投影和展览照片的背光式旋转展示);它想要成为从中世纪祭坛画到埃尔·利西茨基(El Lissitzky)著名的《抽象房间》(Abstraktes Kabinett,1927–28,同样受杜尔纳委托创作)这段艺术史的制高点;它只展示复制品或批量生产的原型(没有任何独特的原创作品);它希望提供互动性(虽然和之前在欧洲的展出不同,此次古根海姆的“现在之屋”不允许观众触碰展品);它为同事和学生的作品、规划图、文献,以及从大众和技术出版物挑选的图像提供展示平台;它想把前卫电影放到创新性的观看盒里播放;在其观念和实体的中心位置则是《为电气舞台所做的光线道具》(Light Prop for an Electric Stage,1930),这件放在黑色盒子里、由彩色灯光照明的装置在莫霍利去世后被取名为“光线-空间调控器”,不失为准确。这件作品并不是像通常描述的那样只是一座笨重的动态雕塑,而是一个能够投射抽象的戏剧化灯光表演的电影式装置。的确,以《光线道具》为“主角”的影片(上文提到的《光线游戏》)所记录的与其说是物品本身,不如说是其电影化的运转形式,如同一份指导观众如何正确观看该作品的说明手册。

此次展览以令人信服的方式表明,尽管莫霍利的视野统一,他的作品却是分散而多样的。他不仅仅是一名艺术家,还是一名编辑者、推广者、理论家、合作者、教育家和实验者—也就是说一名前卫艺术家-经理人(artist-impresario)。在这一图景下,莫霍利──和特奥·凡·杜斯伯格(Theo van Doesburg)、利西茨基、汉斯·里希特(Hans Richter)等一起──代表了那种引导不同领域的合作者,共同实现某一集体美学理想的做法。和其他艺术家-经理人一样,莫霍利的声誉也不如主流前卫艺术家卓著。康定斯基盖过了莫霍利,蒙德里安盖过了凡·杜斯伯格,马列维奇盖过了利西茨基,里希特几乎被所有人盖过。(二十世纪唯一的最大例外是沃霍尔,他算是一位终极版本的艺术家-经理人。)然而,艺术家-经理人如今似乎正卷土重来。最近凡·杜斯伯格和里希特的巡回展,以及今天很多艺术家和艺术小组所创建的庞大的全媒体网络都立刻浮上眼前。也许是时候把艺术家-经理人视为某种重要类型,甚至是前卫艺术的关键所在了。莫霍利可以成为其不事张扬但非常典型的代表人物。

承认莫霍利的重要性需要二十世纪艺术做一次全面的方向调整:从作品转向机构,从大师作转向实验,从绘画转向技术媒介,从表现手法转向制造手段,从偏执地关注某一领域转向跨学科实践。在这样一种经过修正的现代主义历史中,莫霍利的媒介实验是否可以比毕加索的绘画和雕塑或杜尚的观念主义原型更具影响力?这个问题无需回答。能够这样问已经是足够的挑战。

最后,《现在之屋》体现了一种反事实的历史。该作品在莫霍利有生之年未能实现。1930年代初,莫霍利被迫逃亡,也不得不回归绘画。到30年代中期,他公开宣称:“的确,我有好几年没有展出过作品,甚至连绘画都停了。我觉得,在一个有那么多新媒介等着我们探索的时代,再使用那些已经过时、无法充分回应艺术的新要求的手法做创作毫无意义。”这种探索的精神依然驱动着《现在之屋》,也塑造了莫霍利后期对亚克力材料的实验,其最终产物既包括绘画和雕塑,也包括两者之间无穷无尽的过渡阶段。但某种放弃感弥漫在展览上很多绘画作品中,尤其是布面绘画,只有周围光辉的环境可以略作支撑。

因此,展览被分成了坡道展区和《现在之屋》,艺术家与艺术家-经理人两部分。一边是由绘画牵头,建筑草图作框,并衍生出无数媒介、材料和技术的总体艺术作品。另一边是(媒介化)艺术与(媒介化)生活的混合体。莫霍利把自己的意图说得非常清楚:“我们需要的不是与生活洪流分开并与其相伴而生的‘总体艺术作品’,而是所有生命冲动的综合,这些冲动自然汇集,形成一种取消一切区隔、无所不包的总体(生活)。”“未来现在”把莫霍利的艺术创作单独拧出来—在我们有生之年难以匹敌的纪念碑式专题展。但《现在之屋》让我们看到了他艺术创作之外的部分,指向那些与他的时代(也包括我们的时代)的新媒介彼此共鸣的生命冲动。

诺姆· M. 艾尔考特(Noam M. Elcott)是哥伦比亚大学艺术史学系副教授,也是《灰房间》(Grey Room)杂志编辑,《人工黑暗:现代艺术与媒体不为人知的历史》(芝加哥大学出版社,2016)的作者。他最近正在撰写《第一个银幕时代:拉兹洛·莫霍利-纳吉与艺术的电影化》(芝加哥大学出版社)。

文/ 诺姆· M. 艾尔考特 | Noam M. Elcott

译/ 杜可柯