米歇尔·福柯(Michel Foucault)在1984年讨论启蒙问题的文章中,以他典型的热忱呼吁一种“对我们所处历史时代保持恒久批判”的态度和精神气质。虽然整篇文章充满各种大声疾呼的反抗语气,但其立场却有点奇怪:除了原教旨主义者——如教条主义者、极端分子、狂热分子、信徒——谁会反对批判和温和实验呢?除了一点点修辞上的激进,福柯对启蒙的想法并没有涉及历史事实,他主张的是一种自我创造的美学和纯形式的批判伦理。我怀疑他这么做是怕万一有一天启蒙也被证明是一种历史错误、一种退步,或另一种教条主义——我忍不住猜想,可能福柯最大的恐惧是蒙受历史尴尬(historical embarrassment)。

当然,福柯知道的不止这点。在《规训与惩罚》(Discipline and Punish,1975)中,他提出,经过启蒙的现代性的诞生包含了惩罚措施的急剧转变。七百年来,在欧洲,野蛮酷刑不但是审判前一个重要的司法审问环节,也是一种最主要的处罚机制。前启蒙时代的刑事司法系统从始至终都是以酷刑为主。然而在十八世纪后三分之一至十九世纪初的短短几十年内,酷刑迅速从欧洲大陆上消失(福柯忽略了其在殖民地的存留)。他以优雅和准确的语言描述了这一非同寻常的变化:“肉体疼痛,即身体本身的疼痛,不再是刑罚的一个构成因素。惩罚从一种制造无法忍受的感觉的技艺转变为一种暂时剥夺权利的经济机制。” (斜体是我加的)就这一句话构成了我们对启蒙主义最敏锐的总结。福柯随后对这种转变提出了更为阴沉的论述——“规训机制的发展和普遍化”是“阴面”,“阳面”则是我们更为熟悉的自由权利和政治体制的获取过程。这种关联正是福柯谱系学的要点:“‘启蒙运动’既发现了自由,也发明了纪律。”

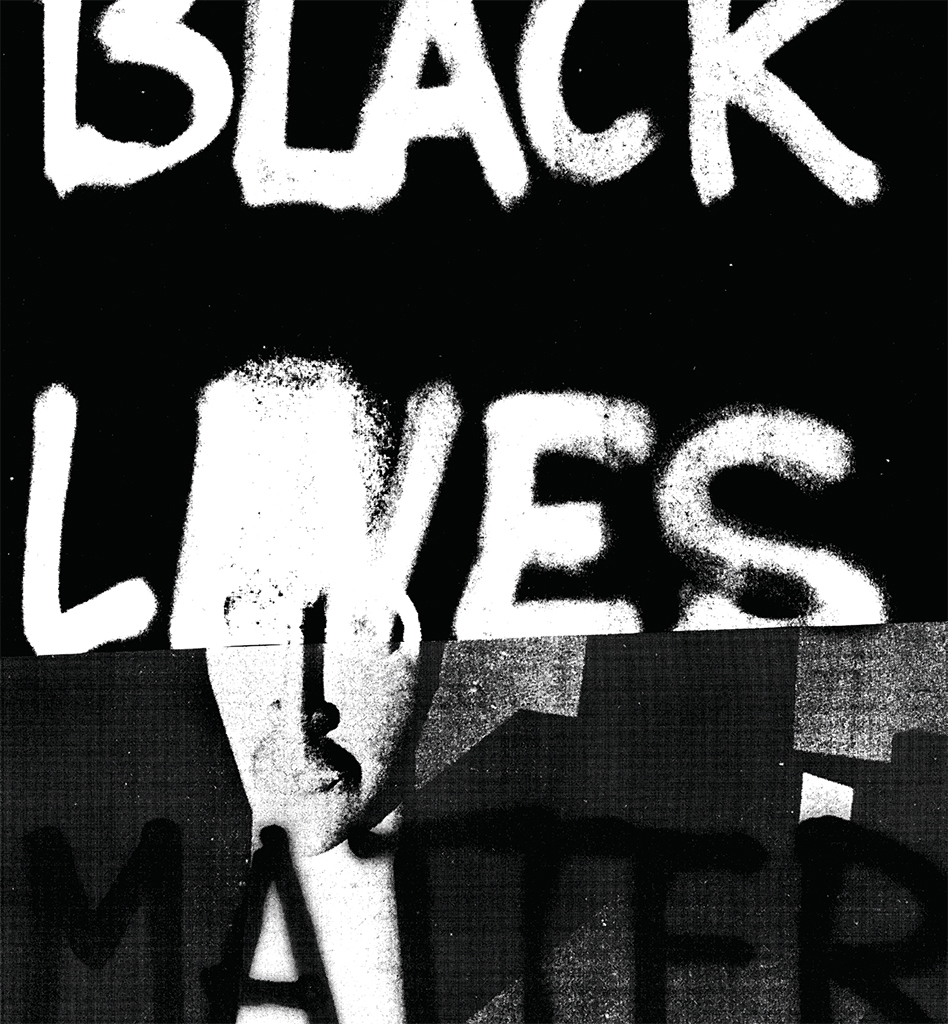

福柯所强调的规训和监控虽然已经很黑暗,但与当下的美国相比,还是小巫见大巫。看看“黑人命也是命”(Black Lives Matter)以及“#Me Too”反性骚扰运动;再看警察行为越来越军事化;私有监狱如何变成暴力、混乱和残酷漠视的现场; 又或者约八万名我们的同胞正在受到隔离监禁(这种监禁措施早在1842年就被查尔斯·狄更斯定义为一种酷刑);强奸和性骚扰仍是可以被容许的非法行为——上述事实都在表明,启蒙的核心似乎已经遗失:对自由权合法或非法的暂时剥夺越来越多地处在那些对脆弱身体残酷侵占或是模糊法律行动和暴力侵犯之间界限的行为的阴影之下。

福柯一心想要揭示自由社会中的规训结构,因此混淆了他自己对启蒙主体性构成的分析中的一个方面:在一个高度道德的时刻,经过启蒙的主体性和经过启蒙的政治现代性借助废除酷刑而共同出现。当一个国家不再允许对被指控的个体实施酷刑(以取得信息或逼供);当个体必须以无罪的方式对待直到被定罪;当国家不再有权残酷对待犯人的身体(尤其是在死刑的瞬间)时,一种新的关系在国家和个体之间建立起来,从而赋予了人的身体以新的意义。不论国家会对他们做什么其他的行为,但现在至少不能“触碰”其公民的身体。突然之间,人的身体在道德上变得不可侵犯,身体完整性变成了最基本的原则——在刑事司法系统内和外都是如此。切萨雷·贝卡里亚(Cesare Beccaria)的《论犯罪与刑罚》(On Crimes and Punishments,1764),一本现在几乎被忘记的书, 在十九世纪则被认为导致了全欧洲范围内的废除酷刑运动。贝卡里亚的这本小书也许在当时是最具影响力的哲学著作,也是启蒙运动最值得留存的那些思想的源泉。贝卡里亚的论点结合了三个元素:酷刑的废除、法律的治理、以及身体在道德上的不可侵犯性。最重要的在于这三个元素是如何关联起来的。在贝卡里亚开始写作的时候,酷刑已经开始遭到质疑。贝卡里亚问道,我们应该如何思考统治权威、法律、公民之间的关系,从而能真正地废除酷刑?他的回答是,只有当一个国家完全忠于法治时才能克服酷刑统治;也就是说,没有什么会高于法律,法律面前人人平等,只有违反了法律才算犯罪,在一个人被证实有罪之前他都是清白的。贝卡里亚的唯物主义灼见认为,人的身体在道德上的不可侵犯性并不是奇迹般的基础,而是现代法治社会建立起来之后的实际结果。我们的道德地位,即拥有一具国家不能触碰的身体——没有我们的允许谁也不可以触碰——其实是通过也是源于法治体制的成立而得以实现的。道德上不可侵犯的身体是现代法治的一种发明,如果法治不存在了,这种身体的不可侵犯性也就成为空谈。

只有当人的身体在道德上不可侵犯时,主体可以通过自律性来进行自我创造的这类思考才变得合理。而身体完整性和自我形塑(self-fashioning)的美学之间的历史联结与此处问题关键所在的历史事实相比,实在微不足道。我们现在考虑的是启蒙的命运,有理由认为,启蒙运动造就的生命形式正在被逐渐摧毁。这一不容小视的摧毁迹象就是法治正在被蓄意颠覆,法律效力又一次和统治主权及父权虐待合并在一起。黑人、女性、酷儿、移民、无家可归者及工人的身体再度变成可系统性侵犯的对象。他们的脆弱性被随意剥削,以滋养利益和权力。或者更确切地说,法律之下人人平等的宏大承诺虽然一直在持续地、静悄悄地被忽视——被集体关押和婚内强奸以及强奸文化忽视;被无人道的工作条件忽视;被不公平的医疗、住房、食物资源忽视——但在今天,该承诺已经被公然藐视,且伴随着阴险的大笑。这是我们当下集体生活的一种新色调和一种新的野蛮。当法治崩塌,当它已无法抓牢我们的民族良心,启蒙的身体被再一次放回了刑架上。

J·M·伯恩斯坦(J. M. Bernstein)是纽约社会研究新学院哲学特聘教授。

文/ J. M. 伯恩斯坦 | J. M. Bernstein

译/ 冯优