去年十月,穆罕默德·欧卡(Mohammed Okab)站在费城十二门艺术中心(Twelve Gates Arts)的特别法庭上,呈现了一张他为巴格达的伊拉克国家博物馆绘制的拱形大门。他通过翻译向观众解释说他并不把自己视为艺术家——他只是喜欢画画。他在巴格达时曾是个书贩,2003年4月,美军入侵这个城市并且向博物馆发射了导弹,几天之后,洗劫开始了。

欧卡的画和演讲反映了伊拉克战争造成的长期影响,也构成了由艺术组织HEKLER策划的时长两个小时的表演《人民特别法庭:二十八位参展者》(A People’s Tribunal: 28 Exhibits)的一部分。策划者通过组织这次特别法庭来召唤或许永远不会到来的正义——亦为此提供了一种模型——即,美国最终承认自身对伊拉克人民持续不断地伤害。

在超过三十年的时间里,美国在伊拉克的军事行动造就的悲剧也塑造出了众多的“戏剧角色”:睁一只眼闭一只眼的政府官员,军队指挥人员,还有使用不同手段也背负了不同罪孽的历任总统。自从乔治·布什在1990年派兵阻止萨达姆·侯赛因入侵科威特起,这些“演员”已经通过其言行,通过制裁和占领,摧毁了这片土地,搞垮了经济,并且杀死了一百万伊拉克人,此外还有数百万人流离失所。他们受到自身贪婪、种族偏见和对伊斯兰恐惧的大肆宣扬驱使。这些人创造了无数大而无当的新词条(“基于事实社群”[reality-based community]以及“预防性自我防御”[preventive self-defense]等等),以此来合理化帝国主义扩张。“我们现在是一个帝国”,另一位布什总统在2002年时这么说,“当我们行动时,我们创造出我们自己的现实……我们是历史的演员……而你们,你们所有人,唯一的任务就是研习我们的所为。”

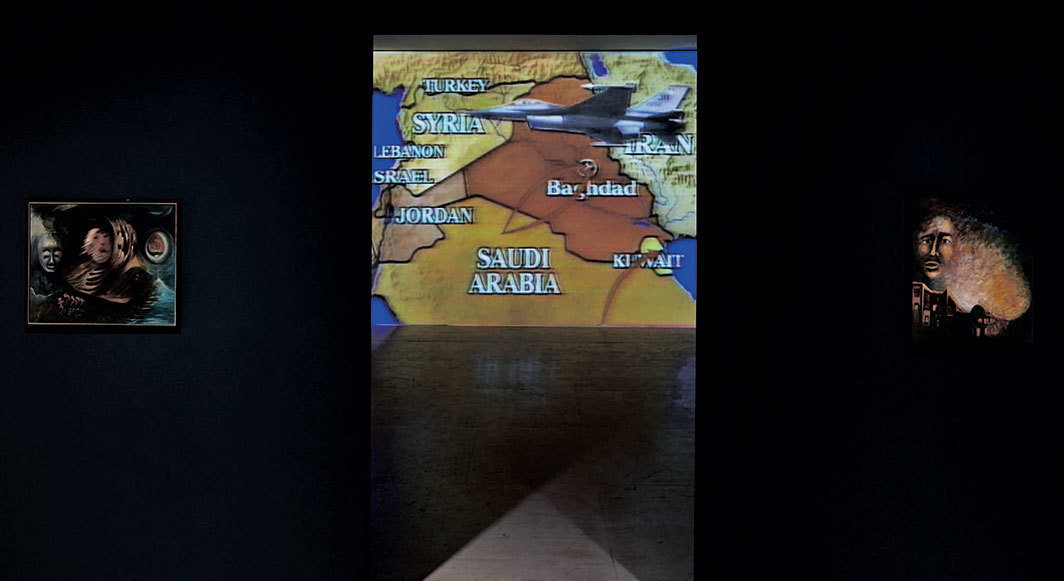

“行动剧场:海湾战争1991-2011”眼下正在纽约MoMA PS1展出,这个展览包含一系列实物课程(object lesson),来思考这些“历史的演员”带来的长期影响。展览由皮特·艾里(Peter Eleey)、鲁巴·卡特里布(Ruba Katrib)、乔斯琳·米勒(Jocelyn Miller)、约瑟芬·格拉夫(Josephine Graf)和奥利弗·舒尔兹(Oliver Shultz)联合策划,占据了美术馆全部三层空间,依循时间顺序展示了在海湾战争和伊拉克战争期间创作或者回应战争的作品,其中既包括西方艺术家的作品,也包括伊拉克本土以及离散艺术家的创作。几位战争策动者的面孔贯穿了整个展览:从罗杰·布朗(Roger Brown)的《海湾战争》(Gulf War, 1991)里被直升机和坦克包围的老布什和萨达姆的漫画肖像,到吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans)2005年创作的更为古怪的油画——画面中的脸属于前国务卿康多莉扎·赖斯。与面孔遭遇的沉重感在哈娜·马拉拉(Hanaa Malallah)的《她/他没有照片》(She/He Has No Picture,2019)里得到了高强度的体现,这是一个由肖像构成的装置——艺术家根据1991年海湾战争期间被轰炸的阿米里耶(Amiriyah)难民营受难者的照片创作的肖像绘画。如果马拉拉无法找到某个人的照片,她就在空白的画布上写下此人的名字(并被译成数字密码)。在这些面孔构成的网格里还夹杂着一些铜牌。上面刻有阿拉伯语的作品标题——这个短语用来指称那些难民营中被推认死亡的人——精确而自觉地反映出这个时常被描绘为完全由图像构成的战争在集体心理上刻下的印记。

策展人在展览画册中提到,虽然展览围绕海湾战争“官方”的始末时间展开,但实际上美国对伊拉克的干预始于1963年由美国支持的政变,复兴党(Baath Party)掌权(年轻的萨达姆·侯赛因的政治生涯由此开始)。虽然伊拉克战争是从2003年美军进入巴格达开始,并于2011年正式宣布结束,但美国仍然用私人雇佣军与伊拉克的伊斯兰国缠斗;美军近期的空袭又激起了新一轮呼吁美国结束在该地区介入的浪潮。在战争尚未开始时,如保罗·维希留(Paul Virilio)和让·鲍德里亚(Jean Baudrillard )等理论家(他1991年的文章“海湾战争未曾发生”[The Gulf War Did Not Take Place]也收录在了此次展览画册里)就已经提到,通过电视转播形成的图像轰炸塑造了1990年代初伊拉克境内战争没有血腥的“视觉性”。类似地,如米歇尔·奥德(Michel Auder)1991年的《海湾战争电视战争》(Gulf War TV War,于2017年重新编辑)标志着24小时循环播放新闻的兴起,这个技术上的进步一方面提供了对战争的全面报道,但同时持续不断的爆炸和死亡画面也让观众对战争的残酷日渐麻木。奥德的录像也预示着展览中其他几件重要作品的出现,比如哈伦·法罗基(Harun Farocki)的《隔岸观火》(War at a Distance,2003)以及科里·阿肯吉尔(Cory Arcangel)2005年的作品,其中他改写了电脑游戏《轰炸伊拉克》(Bomb Iraq)。这两件作品都揭示了战争和电脑游戏以及模拟场景之间纠缠不清的关系。

展览中数件媒体-行动主义作品提供了一种此类作品中涉及的心理和物理距离的对照——或许也是一种释放。美国艺术组织深碟电视(Deep Dish TV)由12个片段组织成的纪录片《震惊与恐怖:对战争和占领的民间回应》(Shocking and Awful: A Grassroots Response to War and Occupation,2004)追溯了西方军队摧毁伊拉克古迹并系统性地洗劫文物的历史,以及对此次战争的抵抗。在其中一段,记者、诗人尼达尔·奥-卡迪(Nidal al-Qadhi)说道,“占领无疑是一种试图否认现实的叙事。另一方面,又存在一种试图建立自身现实的反叙事。”

但此类干预还是无法与西方媒体工业以及美国的军事科技抗衡,二者阻碍了任何外界对生活在伊拉克的人以及在海湾战争期间逃离到周边国家的人所面临的现实的深入理解。伊拉克曾是中东的文化中心,有着一段成熟的现代主义艺术运动以及文化机构,这些都遭受了海湾战争以及国际制裁的巨大打击。努哈·拉迪(Nuha al-Radi)用废弃金属和木材制作的雕塑“禁运系列”(Embargo Series,1990–2003)以及卡里姆·瑞桑(Kareem Risan)、迪娅·阿扎维(Dia al-Azzawi)和纳扎·叶海亚(Nazar Yahya)的艺术家书《笔记》(dafatir)都是展览的亮点。《笔记》里那些布满记号、烧焦、内容驳杂的纸页源自一种记录的必要,充满了悲伤、失落以及对家的渴望,和伊拉克艺术家的私人日记十分相似,整理了海湾战争期间的当代暴力,并且援引了正在被摧毁的传统伊拉克及伊斯兰艺术。

不过这些作品的呈现方式令人不适,如同对一个着重在减轻美国自由主义心理负罪感而非迫使其实际承认自身共谋关系的项目的补充。西方艺术被放置在抗议的语境中,而被系统性暴力压迫的文化那令人窒息的产出却仅仅作为一种对停滞的当代性的证词。伊拉克艺术发展的不同步并不仅仅是历史的副产品,而是西方帝国主义对该地区进行毁灭的结果,但这点被策展人对西方抗议艺术的强调掩盖了。展览从数年前就开始筹划,展出期间也受到了今日政治的影响。去年秋天,成千上万的伊拉克人走上街头抗议现任政府以及伊朗对伊拉克的干涉,也是伊拉克现代历史上规模最大的抗议。几位参展艺术家由特朗普政府的旅行限制令而无法前来美国。艺术家迈克尔·拉科维茨(Michael Rakowitz)和菲尔·柯林斯(Phil Collins)持续地抗议美术馆董事会与私人营利性监狱以及军事维安集团的关联(如贝莱德[BlackRock]和康斯泰[Constellis]公司,后者接手了黑水公司[Blackwater]的业务),拉科维茨要求暂停他的录像作品《回归》(Return,2004–),而柯林斯则撤回自己2002年的电影《巴格达屏幕测试》(baghdad screentests),该片讲述了萨达姆政权下的伊拉克人的生活。他们要求政治行动取代再现活动。美术馆拒绝了拉科维茨的要求,也否认了自己卷入在伊拉克发生的暴力的事实。

的确,“行动剧场”清楚地揭示了美国帝国主义的长期存在。就在我写作这篇文章之时,美国正往伊朗派出大批军队,让这一地区变得更加动荡。在战争休止期间,伊拉克战争的演员们在公共领域内重塑自己的形象, 把自己打造成新的导演、作者、CEO或者蹩脚画家,而恰恰也是同样的媒体机制助长了他们的宣传,粉饰了他们的行径。观看穆罕默德·欧卡的证词让我想起小布什画的老兵肖像,被这位美国鉴赏家本人称作“赎罪”。我也想起保罗·布雷默(Paul Bremer)——他曾经在2003年的入侵后短暂地担任联盟驻伊拉克临时管理当局(Coalition Provisional Authority)最高行政长官,解散了前伊拉克军并且倒是成千上万的伊拉克人失业,据说偷偷从伊拉克获取了大量财富,同时也没耽误自己在绘画上的“探索”;他把自己的新英格兰风景画风格干巴巴地描述为“演进中的原生美国”。欧卡提供的证词——还有成千上万的证词需要被听见,证据被发掘,展览被策划——证实了新自由主义的野蛮。相应地,布什和布雷默的绘画,以及媒体对其的平庸反应,就是新自由主义野蛮自身的客观显现。对待绘画的这种悲剧性差异或许正是关键,也是“行动剧场”所缺乏的——这些作品揭示的除了其自身,还有美国自由主义的共谋关系及其出现的过程。

陶西夫·诺尔(Tausif Noor)是一位生活在费城的写作者,也是《Momus》的特约编辑。

文/ 陶西夫·诺尔

译/ 郭娟