《延展电影》(Expanded Cinema),吉恩·扬布拉德(Gene Youngblood)著,纽约:福特汉姆大学出版社,2020年。总页数:464页。

可不可以把电影评论当科幻小说来读?重温吉恩·扬布拉德(Gene Youngblood)1970年代的著作《延展电影》时,这个念头掠过我的脑海。最近,为纪念其出版五十周年,福特汉姆大学出版社(Fordham University Press)再版了这本书,让我们得以在原书绝版数十年后重新见到这部既堪称历史、又堪称预言的著作。正如书名所示,扬布拉德以一种综合的方法处理1960年代电影制作中最激进的若干节点,汇总了在其他地方往往被视为互相冲突的一系列作品与实践——比如,斯坦·布拉哈格(Stan Brakhage)加贝尔实验室——并从约翰·麦克海尔(John McHale)、马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)、巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller)等传播与设计理论家的学说中汲取阐释作品的灵感(富勒还为《延展电影》初版写了前言)。因为书中章节大都根据扬布拉德发表于《洛杉矶自由新闻报》的专栏文章而来,所以很多部分读起来像新闻报道,或者说是来自视听实验前沿的现场记录,且常常附有与报道对象的长篇访谈。

《延展电影》第一版封面取自斯科特·巴列特(Scott Barlett)颇具象征意味的实验短片《开关》(OffOn, 1968),这部充满迷幻色彩的影片是最早一批结合了包括光学印片(optical printing)在内的光化学电影制作技巧与视频信号合成的电子操控技术的作品之一。过去泾渭分明的表现手法逐渐变得难以区分,这一现象及其造成的影响在当时自然引发过不少争论。例如,安内特·米歇尔森(Annette Michelson)几年前就曾经对“新生‘跨媒体’的出现,通感(synaesthesia)旧梦的重来”表示过深刻怀疑。她认为,电影经过几十年的斗争,好不容易争取到属于自己的定义,独立地位刚刚到手却又在拱手让人。然而,对于扬布拉德而言,需要打破的边界最终是在形而上层面的。“我们说延展电影的时候,实际指的是延展意识,”作者在开篇就明确表示,“延展电影不是计算机电影,不是录像磷光体,不是原子光线,也不是球面投影。延展电影根本就不是电影:正如生命是一个生成的过程,是人类持续的历史冲动,要将自身意识呈现于自身头脑之外,双眼之前。”

此处,该书的科幻维度登场了。扬布拉德为读者设定的位置是“旧控制论时代”(Paleocybernetic Age)的开端,人机关系即将发生决定性变化,在巨变到来之前,艺术与科学的任务开始不分彼此。在扬布拉德眼中,一种正在萌芽中的感知力将催生巨大的代沟,导致“这个星球上越来越多的人虚拟地生活在另一个世界”,他在追踪并描述这种新兴感知力之后,又进一步预言上述根本性变动必然会带来的创作与技术进步。《延展电影》是一份用前线报道的形式写就的未来预告,现在回头看来,其中的预言既显得惊人地早熟,同时也令人伤感地不在点上。

扬布拉德首先预言传统电影风格会面临衰落,其标准格式和条件反应,其借助蒙太奇对现实的严密整理也会随之消失。他认为,取而代之的将是类似《融合》(Fuses, 1964–67)这样的作品,卡若琳·史尼曼(Carolee Schneemann)在这部拍摄她自己和情人詹姆斯·坦尼(James Tenney)生活场景的情色意味浓厚的自传式影片中,通过复杂的叠印技术,以及颜料涂抹、酸液浸染、热力熏烤等对胶片的物理干扰手法,实现了对材料的彻底转化。这样的影片将击败其好莱坞前辈作品陈旧的叙述模式,直接调动观众的“模糊意识。”它们赢得人心不光是通过主题——对一段内在体验的外部显现,并保留其所有令人浮想联翩的复杂性——也是通过其自身设计:持续不断的形态转变,正好体现了全球传播网络催生了“普遍联结”。过不了多久,人们就可以在家中看电影,先是用卡带,最后是通过电缆传输的“点播电视”;如果观众有条件可以反复观看同一部电影,按照书中见解,那么在《狗星人》(Dog Star Man)和《十诫》之间到底选哪部,答案显而易见。

这种新型个人电影的生产制作也将不再是艺术家的专利,而将对所有人开放,每个个体都能记录自己的生活,对其进行分析,更重要的是,与他人分享其中的发现——通过图像彼此交流。不光如此,这种语言之外的理解将不只在人与人之间发生,其适用范围甚至可以达到行星规模。扬布拉德反复强调外部空间与内部空间的一致性,认为这一无边的视角——这一“宇宙意识”——不仅出现在斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)的史诗电影《2001:太空漫游》(1968)里,也出现在乔登·贝尔森(Jordan Belson)灵动飘渺的构图里,后者1967年的短片《萨玛迪》(Samadhi)借助彩色等离子风暴、律动的球形、漂移的烟雾等令人感官沦陷的视觉语言,描绘了一段高强度瑜伽练习之后的心灵所见。

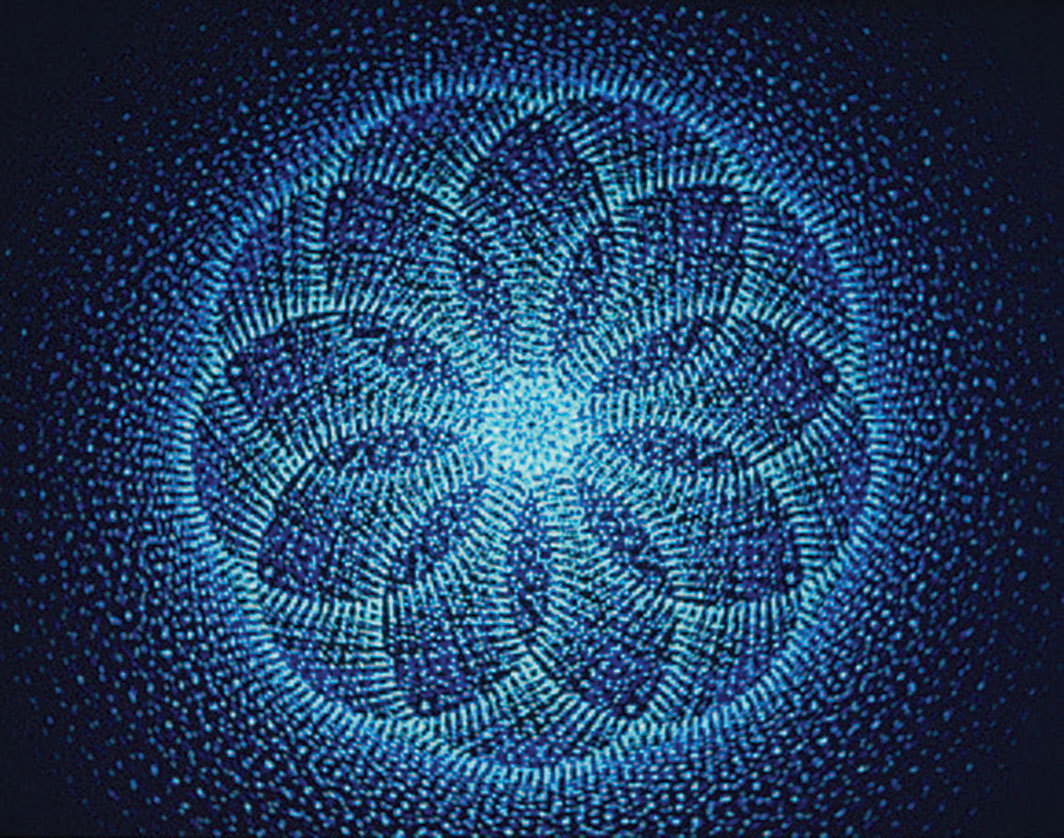

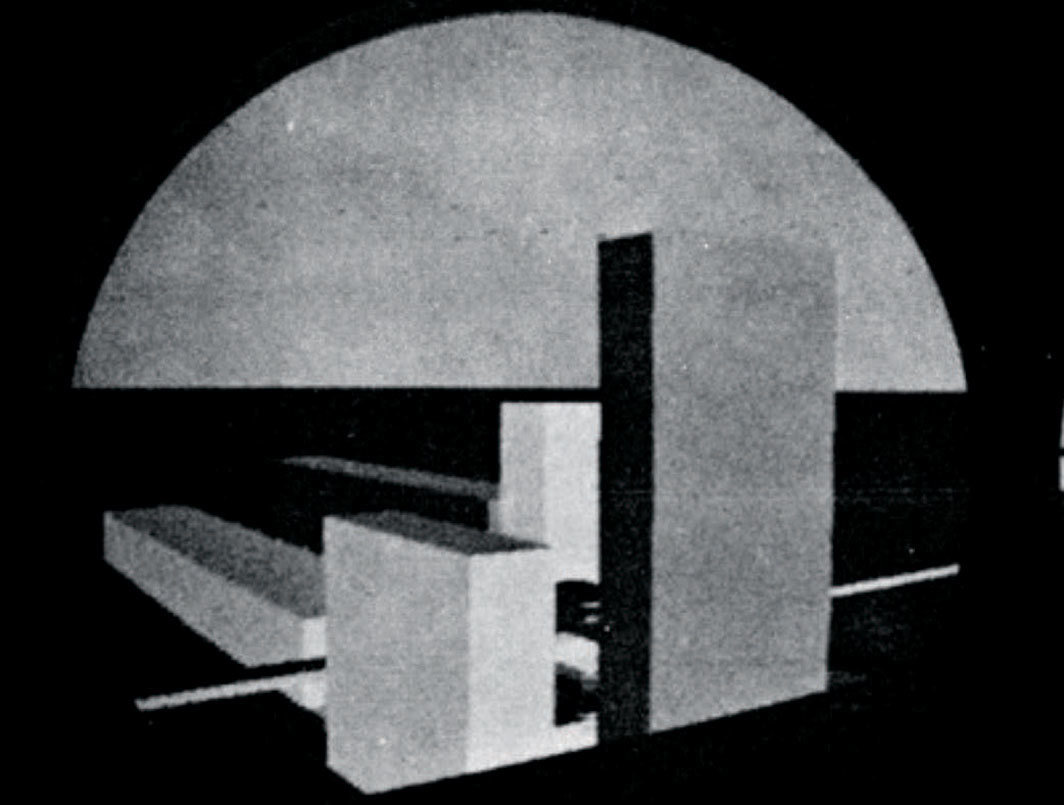

詹姆斯·惠特尼(James Whitney)的《琉璃》(Lapis, 1966)——对于扬布拉德而言的另一部重要作品——同样试图传达冥想过程中产生的认知,但表现风格与《萨玛迪》迥异:由发光点阵组成的曼陀罗按照数学程序不断改变形状;使用的工具也完全不同:惠特尼和他的弟弟约翰(本身也是动画创作方面的先驱)一起制造的一台模拟计算机。“搞控制论艺术的人相信,”扬布拉德指出,“计算机将成为消除我们所感与所见之间界线的工具。”在对这一新生领域的整体评定中,他为读者提供了有关动作捕捉、液晶显示器等技术和平台的早期记录,而这些技术如今已经广泛渗透于我们的当代视觉环境中。更为重要的是,扬布拉德也特别关注了那些在标准意义上本不算艺术品,但在美学及其他层面蕴含了丰富可能的项目和实践。其中最显著的例子就是彼得·卡姆尼泽(Peter Kamnitzer)纯粹依靠计算机生成的影像《城市景观》(Cityscape, 1968),片中完全可操控的三维城市风景是用美国国家航空航天局(NASA)载人飞船中心制导与控制部门里价值连城的设备制作的。这一类尝试前所未有,在扬布拉德看来,它预示着一种正在形成中的能力,可以帮助人类“模拟另类未来”,让我们能够提前体验勇敢新世界。今天,该作品让人第一个联想到的肯定是游戏——碰巧,游戏产业诞生的时间刚好与《延展电影》的出版时间相差无几。

扬布拉德在录像领域也找到了同样丰厚的沃土,该项技术不断催生各种之前不为人知的图像表现,作为其标志特征的同时性(simultaneity)在当时成为了“当下”的典范。“电视,”KQED电视台实验录像工作坊的组织者布莱斯·豪沃德(Brice Howard)解释道,“将帮助我们提高人性,带领我们更加靠近我们自身。”此处,和书中其他地方一样,电影也被定位为一种进化的载体,是我们神经系统的延伸。但这些章节——汇总于“作为创造性媒介的电视”标题下——放到今天来看,也许最引人入胜之处就在于,它们事无巨细地记述了录像诞生之初第一个十年里最重要的一批作品是如何制作出来的:比如记录下与工作室工程师的紧密合作,或者白南准预置电视(prepared TVs)概念里的可变层级。面对早期录像艺术的技术细节,扬布拉德清楚明晰的视线非常重要,不仅因为他在书中复述的方法经过半个世纪时间的流逝,对现代观众而言已经变得越来越晦涩难懂——试问今天还有几个策展人能够就“去电子束”(de-beaming)长篇大论一番?——还因为那个年代,很多艺术家都试图通过测试设备的机械物理极限,来发现创作工具的美学潜能。

如果说《延展电影》里讨论的技术现在看来离我们很远,那么书中记录并宣扬的技术陶醉感就更加让人感到陌生,然而,还是有那么一些时刻突然让我们清醒,把我们扔回到二十一世纪。在散布于全书四百多页间的各类富有前瞻性的项目中,最具预言性的也许是莱斯·莱文(Les Levine)的《虹膜》(Iris, 1968)。这件录像装置由三台摄像机——分别拍摄近景、中景、远景——和六个与之相连的监视器组成,观众走近就可以看到自己的影像,分成两组显示在六个屏幕上。莱文告诉扬布拉德:“很多人在观看《虹膜》时,非常惊讶于屏幕上自己的样子。他们像平时看电视上的其他人一样看自己,且必须对这样的自己做出某种判断,也就是说把自己当成信息来处理。《虹膜》的核心就在于,它把观众变成了信息。”

还有什么比这更能描述2020年的媒体生态:在监控资本主义的无情侵袭下,我们的价值不过是有待抓取的数据点。书中某章在卷首引用了沃霍尔的一句令人费解的话,其中包含着对未来同样晦暗的洞见:“总有一天,你可以去参加派对,而这个派对上只有你一个人。”如今,用这句话来评价社交媒体具有孤立作用的“超连接性”(hyperconnectivity)似乎恰到好处。回头看来,扬布拉德的乐观主义之所以成为误判,正是因为他对技术的信任完全建立于对政治的拒绝之上,因为他相信,朝向“普遍人类完整性”(one world human integrity)的进步不可阻挡,从而忽略了实现自由所必需的物质斗争。贯穿于《延展电影》全书的是一种站在新社会起点上的雀跃欢欣,但成书期间全球各地热火朝天的解放运动——扬布拉德称之为“单纯的政治革命”——几乎完全没被提及;它们的缺席刻印于书中每一页。即便如此,这本书里思辨的想象力仍然如同一剂强心针。即将到来的生活方式是什么样,电影在其中将扮演何种角色,这些问题仍然有待回答。“不管有意识还是无意识,”扬布拉德写道,“是我们在发明未来。”

托马斯·彼尔德(Thomas Beard)是位于纽约布鲁克林的影像与电子艺术展示场地Light Industry的创始人和总监,也是纽约林肯中心影院的特邀选片员。

文/ 托马斯·彼尔德

译/ 杜可柯