1968年的暴动过后一年,法国作家莫里斯·布朗肖 (Maurice Blanchot)为这场反叛进行辩护——虽然最初是一场学生运动,却步步演化成了几近灾难性的全面罢工——认为它是社会背叛(social treason)的一种表达:“在所谓的'学生'行动中,学生扮演的角色并非学生,而更是一种更普遍性的危机的揭露者,他们身上承载着一种撕裂的力量,这股力量质疑政权、国家和社会的合法性。”撕裂不仅打破了统治秩序的常态,也动摇了个体身份的根基;很多运动的参与者发现无法再回到此前的状态。在整个反叛的过程中,历史学家克里斯汀·罗斯(Kristin Ross)写道,“真正的参与——远非一种模糊的、形式化的团结,甚至远非一种共同的理念——改变了生命的历程。”

其中一个被改变的人生属于弗莱迪·帕尔曼(Fredy Perlman)。他是西密歇根大学(Western Michigan University)经济系的教授,1968年的春天正在都灵开一门课程,他在大罢工导致整个铁路系统瘫痪前跳上火车,赶赴了法国的首都。帕尔曼加入了占领了位于桑西埃的索邦大学校园的激进分子,全身心地投入到组织活动的狂热中。在与激进分子同伴罗杰·格雷戈尔(Roger Gregoire)合写的一份小册子《工人-学生行动委员会:法国,1968年5月》(Worker-Student Action Committees: France, May ’68)中,帕尔曼回忆了这段经历,并且指出了传播的重要性——信息的生产和散播——在桑西埃,临时成立的组织行动委员会(comités d’action)担负着基层媒体的责任,以一种疯狂的速度产出并分发传单、短文和报道。帕尔曼和格雷戈尔一头扎进反抗斗争的漩涡,他们观察到,“桑西埃的所有占领者都成了工人。不再有高级和低级的工种;也没有智力和体力任务之分,所谓的合格劳动力和不合格劳动力的差别也消失了;所剩下的仅仅是对社会而言必要的活动。”

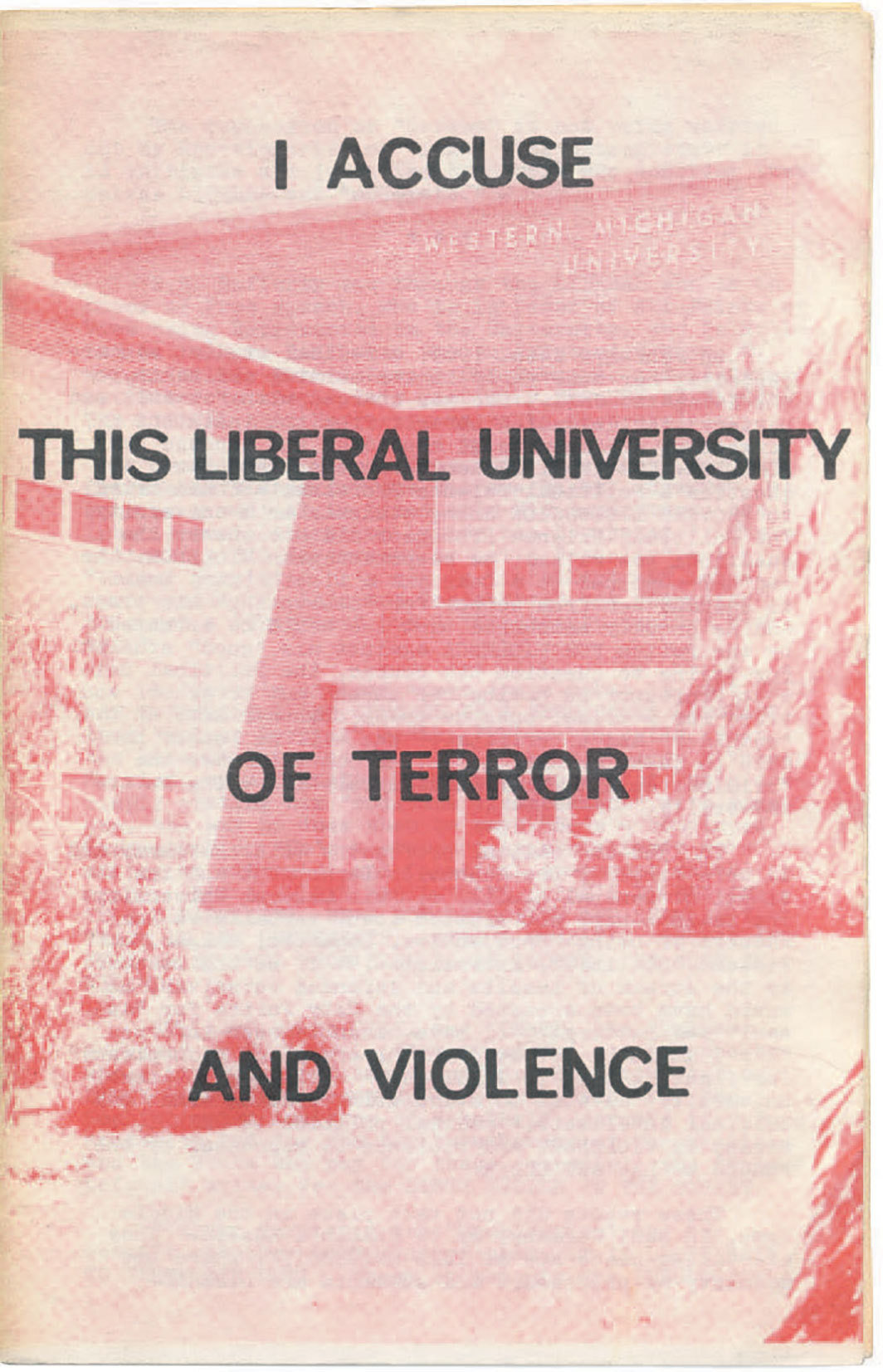

那年年尾,帕尔曼带着桑西埃的经验回到了密歇根。他和妻子洛琳以及一众志同道合者共同创办了期刊《黑与红》(Black & Red),用内容对抗大小敌人,包括从军事-工业集团到学校管理层再到学生-政府官僚,并且积极地倡导与日常生活规则的决裂。1968年末,帕尔曼被西密歇根大学开除,他以一份言辞激烈的小册子宣称自己与学院分道扬镳,题为《我控诉这个恐怖和暴力的人文大学》(I Accuse This Liberal University of Terror and Violence);那之后不久,他和所谓的“黑与红小团伙”(Black & Red gang,这是该组织的昵称)就合力买下了哈里斯(Harris)的一家印刷厂。1969年秋天,底特律印刷合作社(Detroit Printing Co-op)在城西南一家凯迪拉克厂对面租来的车库开张了。它将成为一场长达十年的反道德律(antinomian)自我表达实验的核心,也成为了二十世纪资本主义心脏地带“撕裂的力量”几乎不可能的承载者。

设计历史学家丹尼埃尔·欧贝特(Danielle Aubert)图片丰富的出版物《底特律印刷合作者:印刷的愉悦的政治》(The Detroit Printing Co-op: The Politics of the Joy of Printing)中记载,这个合作社不仅仅是一个印刷厂:它体现了帕尔曼对于“综合的日常活动”(combined daily activities)中的解放力量的笃信,比如书籍设计、排版和印刷,这些都需要持续的合作。倚靠着这个庞大笨重的印刷厂,合作社宣布其设备均为“社会财产”,并且免费提供机器给任何具备操作知识的人使用;合作社的成员们则热情地提供培训,向激进分子和当地的青少年介绍DIY印刷的技术,并且提供了数不清的出版物的实验平台,从帕尔曼自己的《黑与红》到文学杂志《riverrun》再到《激进美国》(Radical America)。关键的是,合作者不向其成员支付任何工资;根据创办者定下的规则,“印刷合作社的目的并非解决失业问题,也不是为企业资本主义者提供商业机会。”合作社创办者丝毫不掩饰其野心,合作社的工会标志——印在其出版物封面内页上的花饰骄傲地宣称:取消工资系统——取消政府——所有权力属于工人(ABOLISH THE WAGE SYSTEM—ABOLISH THE STATE—ALL POWER TO THE WORKERS)。

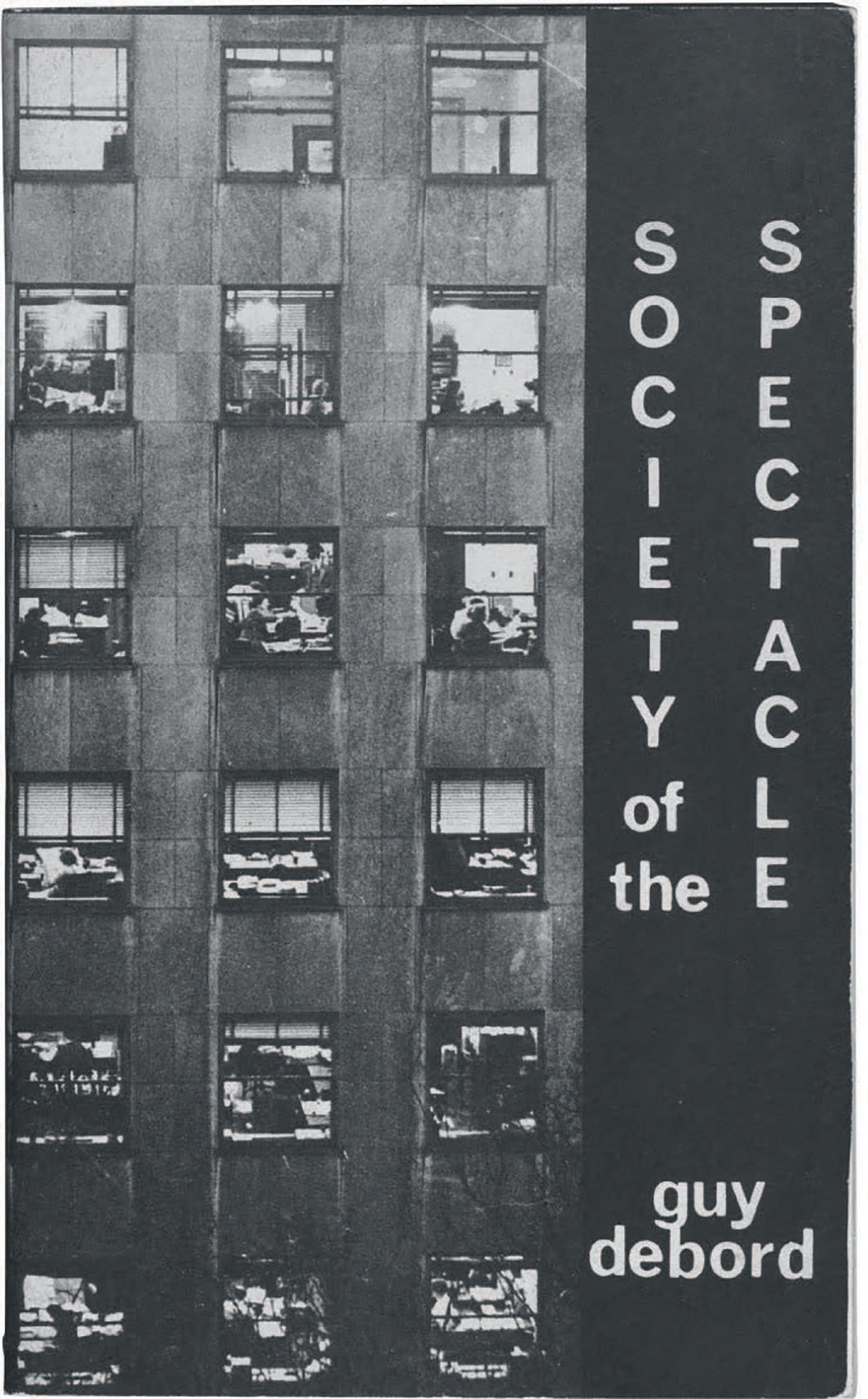

欧贝特与帕尔曼的遗孀洛琳·帕尔曼(她在1985年帕尔曼过世后继续运营“黑与红”)紧密合作,对该合作社的成果进行了深入研究,从中可以看出该项目令人震惊的规模。出版社有大批量印刷图书的能力,在运营的十年间出版了无数左翼书籍,其中很少还会有其他的出版商感兴趣。最著名的例子是居伊·德波(Guy Debord)1967年的重要著作《景观社会》(Society of the Spectacle),由洛琳和弗莱迪以及一些朋友在1970年翻译成英文。“黑与红”的翻译版本一改法文原版干巴巴的学院风设计,转而使用了大量取材自底特律公共图书馆的插图和拼贴。在“完美的分离”(Separation Perfected)一章开篇的照片是一个小小的工人和一个巨大的齿轮;而在“时间与历史”(Time and History)一章开篇的照片拼贴上,各种消费电子产品叠印在一场纸带游行的主角身上。“黑与红”的《景观社会》第一版封面是一栋破旧公寓楼的照片;但在1977年出版的第二版中,封面换成了J·R·艾尔曼(J. R. Eyerman)1952年的一张照片,其内容是电影院里戴着3D眼镜的观众——这个图像从此之后变成了德波对再现之批判的视觉标识。

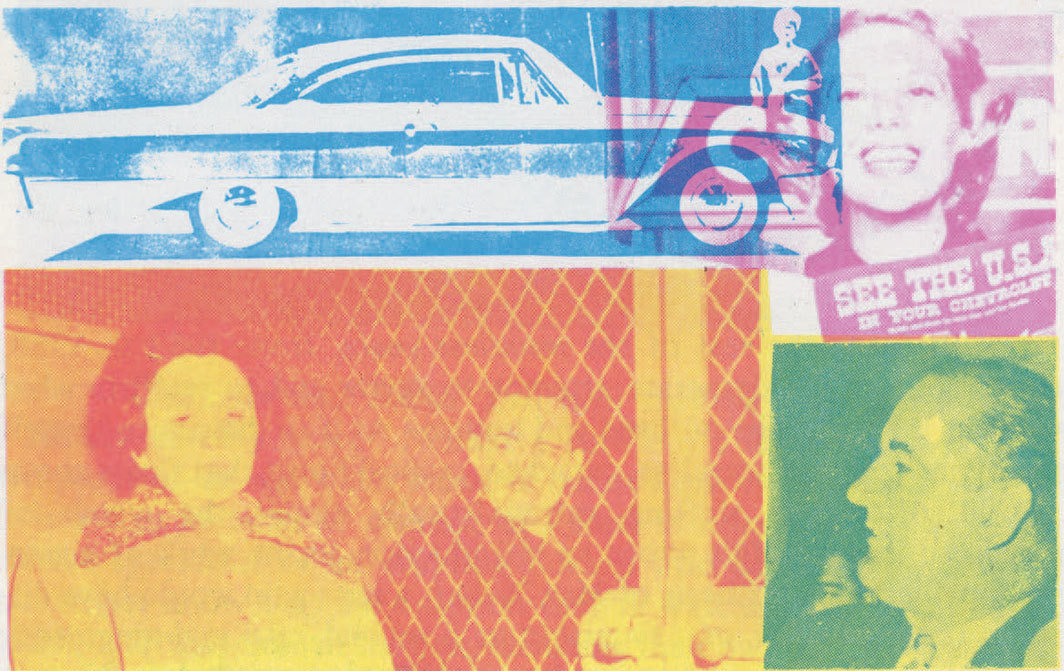

帕尔曼在项目之初是印刷业的新手,但很快他就开始体验到出版的创造性潜力,在合作社的诸多出版物里插入插图和照片拼贴。他对分色过程的探索让人联想起他同时代的安迪·沃霍尔(Andy Warhol)和罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)的作品,他在自己的书籍设计工作中进行了大量的视觉实验。欧贝特提到了帕尔曼1970年的书《缺乏连贯性的知识分子》(The Incoherence of the Intellectual),这本书是对社会学家C·赖特·米尔斯(C. Wright Mills)的批判,欧贝特留意到,书中的图像是“帕尔曼论点的一种延伸”。CMYK分色重叠、汇集,以此提示一种辩证思想的规律:在书中众多的照片拼贴插图中,有一张是一个微笑的女人举着一块牌子,上面写着“透过你的雪佛兰看美国”(SEE THE U.S.A. IN YOUR CHEVROLET);下面,朱利叶斯和艾瑟尔·罗森堡(Julius and Ethel Rosenberg,被以苏联间谍罪起诉并于1953年执行死刑的美国公民)从监狱栏杆后注视着外面。这些图片都和书中的分析没有直接关联;欧贝特认为,图片并非文本的辅助,帕尔曼将印刷的过程视为一个整体,并且将自己的角色定义为“知识分子手工艺人”(intellectual craftsman),这个角色把思想和手工结合在了一起。

对手工劳动中创造性潜能的信念使得帕尔曼与美国的反文化运动精神愈发接近,而与巴黎激进分子越来越派系化的氛围渐行渐远。帕尔曼对视觉插页的热衷尤其激怒了情境主义国际(Situationist International);由情境主义国际纽约分部成员撰写的一份文件拒绝“黑与红”版的《景观社会》中“反复出现的、问题重重的美学图像”,并且要求帕尔曼停止与《激进美国》以及其他非德波派系组织的合作。帕尔曼拒绝了这些要求;他视合作社为一场自由言论的实验,维护它的自主性,无视左翼内部无所不在的“马屁精”。出版社在视觉上最肆意的出版物之一是1972年的《革命领袖手册》(Manual for Revolutionary Leaders),是对左翼极权主义及其领袖/崇拜者二元划分的嘲弄。这本书由弗莱迪和洛琳合著,使用了一个共同的笔名迈克尔·威利(Michael Velli),这本书把新左翼话语与希特勒、墨索里尼和列宁的语录混合在一起,并且搭配了表现美国超现代主义和斯大林的苏联的图像拼贴。(很多读者没有意识到这是本戏仿之作,于是该书第二版出版时加上了引用的出处)。

到了1970年代末,合作社逐渐走向了衰落,这与当时的政治氛围的收紧相关;当合作社的房东在1980年决定出卖房产时,帕尔曼和他的合作者们终止了项目。鉴于左派的种种失败,他开始对整个人类文明抱持偏见,受到人类学家马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)和皮埃尔·科拉特雷斯(Pierre Clastres)作品的影响,帕尔曼开始收集一个关于人类异化和统治的宏大叙事的素材:他将重点放在原住民、被奴役和被殖民者身上(也包括女性对父权的抵抗),反对进步的“诡计”。这些研究汇集成了帕尔曼最著名的一本书《反他-历史,反利维坦!》(Against His-story, Against Leviathan!,1983),该书将人类的故事讲述为自由人“zeks”抵抗利维坦蹂躏的斗争——这是托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)对集权民族国家的称谓(在帕尔曼的描述里,利维坦是与自然和自由为敌的怪兽)。帕尔曼的这项研究一直延伸到了他的最后一本书《海峡》(The Strait,1988),由洛琳·帕尔曼在他去世后出版,这次弗莱迪的目光放得更近,他深入地探索了现在被称作底特律的这一区域内原住民社群的历史,并将他们与利维坦的“白面”使者的遭遇进行了相当戏剧化的处理。欧贝特的书中最让人印象深刻的是帕尔曼丰富的——也是耗费大量精力整理的——关于大湖区部落及其历史的笔记,用彩色墨水标注在大张的格子纸上,详细记录了一幅关于抵抗和征服的史诗画卷。

帕尔曼从当下向历史的转移也标志着一种政治上的转向:舍弃了“所有权力属于工人”的口号,于是也放弃了左派对合作生产的追求,他的晚期作品反对现代性的整个世界,包括其富有创造力的面相。1968年的暴动过后,他曾经对传播技术寄予厚望——印刷出版社,网版印刷机器等等——有可能服务于集体利益。基于合作社“综合的日常活动”的宗旨,单独的摄影图像变成了一个涵盖一切的CMYK整体的组成部分。纽约的情境主义者攻击“黑与红”为图像崇拜者,但他们误解了图像对于帕尔曼及其合作者的重要意义:他们在选择图片时绝无“问题重重”——每张插图都是精心选择并且有其特定意义。这通常都会产生精彩的效果,比如在《恋物说!》(The Fetish Speaks!,1969/1973)里,帕尔曼用卡通表现马克思的《资本论》(Capital);但随着他对左派革命的信念的衰退,帕尔曼对图像的辩证能力也失去了信心。

于是他在晚年转向威廉·布莱克(William Blake)的艺术也就不奇怪了,他把布莱克的绘图集《神圣喜剧》(The Divine Comedy,1824–27)中的插图用在自己的《反-他历史》中。在书的封面上,一个鹰头的怪物——利维坦的化身——正在攻击一个赤身的男子,用钩爪钳住他肌肉绷紧的躯体。在这场殊死搏斗里,男人的身体和怪物的身体混合、粘结在了一起,捕猎者变成了猎物,反之亦然。画中恶魔的模糊性总结了帕尔曼的观点:历史披着秩序的伪装,把我们牢牢地握在它的死亡之手中;这无法诉诸理性,无法被巧妙地反转——正如情境主义者们希望的那样。恶魔的名字即是进步,而我们必须撕碎它的心脏。

丹尼尔·马奎斯(Daniel Marcus)是俄亥俄州哥伦布美术馆(Columbus Museum of Art)的罗伊·利希滕斯坦策展研究员。

文/ 丹尼尔·马奎斯

译/ 郭娟