1979年,在菲律宾文化中心的展览“五位当代雕塑家”上,乔·鲍提斯塔(Joe Bautista)被塞进一个装有聚光灯的小房间里的作品《屋顶》(Bubong)显得非常奇特。大张波状铁皮靠在墙边,形成和缓的斜面,令人联想到马尼拉随处可见的铁皮屋顶。彬彬有礼的参观者们好奇地爬上这摇摇欲坠的平台,鞋跟踩在金属上发出清脆的响声。但文化中心最大的管理者——菲律宾第一夫人伊梅尔达·马科斯(Imelda Marcos)不为所动。据鲍提斯塔回忆,伊梅尔达看到作品后说:“这个不应该出现在这儿。我们这里没有贫民窟。我们是一个发展中国家,我的工作是为菲律宾做宣传。我们这里没有贫民窟。”在马科斯独裁政权的梦想世界里,再也没有单纯的房屋——只有建筑。《屋顶》非要坚持提醒观众,在菲律宾文化中心宏伟的混凝土围墙之外依然存在贫困。果然,伊梅尔达看过展览后不久,命令下来了:撤掉它。

在参观新加坡国家美术馆的展览“乍现:东南亚的艺术与建筑(1969-1989)”(Suddenly Turning Visible: Art and Architecture in Southeast Asia [1969–1989])期间,我想起了鲍提斯塔的这个故事。此次展览展出的艺术作品和文献资料与三家象征该地区非共产主义国家“现代化乌托邦理想”的机构有关,它们分别是:菲律宾文化中心(CCP,1969年成立于马尼拉)、亚化画廊(Alpha Gallery,1971-88,新加坡),以及比乃西现代美术馆(Bhirasri Institute of Modern Art,1974-88,曼谷)。这些伴随冷战时期由国家牵头的基础设施建设与经济发展诞生的专业展览机构,在设计上都力争符合国际标准。通过对三家机构进行案例分析,此次展览回溯了几何抽象艺术在恒温白立方空间辅助下如何逐步兴起,以及观念主义、行为表演、社会写实主义等更加激进的实践如何紧跟着扩大了地盘。

然而,对于一个有关全盛期现代主义理想以及其后叛逆、挑衅的艺术实践的展览而言,整体氛围感觉奇怪地平。何塞·马赛达(José Maceda)1971年的大型行为表演《卡带100》(Cassettes 100)不管不顾地把菲律宾文化中心豪华的室内空间用厕纸“重新包装”了一遍,但国家美术馆这次只动用了中庭有限的场地做了一次非常温顺的重现。万桑·斯提格特(Vasan Sitthiket)的《戈尔巴乔夫、撒切尔和里根之棺木》(Coffin for Gorbachev, Thatcher, and Reagan, 1985)也是用光洁的胶合板按照整洁利落的极简主义语言重新制作的,原先富有煽动性的粗糙质感荡然无存。不好看的、跟不上时代的都被适当地消化和代谢了。换句话说,伊梅尔达的情绪弥漫在空气里。世界等级的美术馆难以容许铁锈、噪音、廉价感存在,当落后发展中国家的记忆涌上心头时,新加坡尴尬得脸红不止。

一种刻意的调和策略贯穿了整个展览。在入口附近,李鸿辉(Michael Lee)的“线,面,体”(Lines, Planes, Volumes, 2019)用纸板模型开门见山地介绍了三家机构,旁边小小的平板电脑上显示了艺术家正用Google Earth拉近观看每一座建筑,并拿屏幕上的测量工具测绘土地面积。要不是实地体验对于上述建筑至关重要的话,对空间做这样的抽象展示也许不会成为问题。比乃西现代美术馆入口极度狭窄的通道曾经为参观者提供了与艺术亲密接触前的热身准备区;而菲律宾文化中心威重庞大的外立面正好对应背景里海天一线的广阔风景。

如此个性鲜明的设计说明项目有雄厚的资金支持,且赞助人愿意让天才建筑师们自由发挥——这一点让虚拟化的处理方式显得更有问题,因为它掩盖了维持现代主义幻想所需的真实成本。曾被誉为“亚洲艺术圣地”的菲律宾文化中心因为长期经费不足而失于修缮。1988年就已经关闭的比乃西现代美术馆如今只剩一个荒草丛生、流浪猫成群的疲惫空壳。通过新生文化基础设施改变社会的美梦在经济和政治压力下烟消云散。只有在新加坡,由于持续的国家资助,该梦想才得以延续。但从展览里的照片和新闻简报上,我们很难看到菲律宾文化中心和比乃西美术馆之后的悲哀命运,相反,它们传达的是万象伊始的兴奋与能量。这段叙事里没有衰落——或说得更严重一点儿,失败——的位置。

跟着展览往下走,建筑及其物质后果逐步被艺术史叙述取代。与三家机构有关的约五十件作品按时间顺序混合陈列在一起。巧妙的策展手法在原本并无关联的物品之间建立起了视觉联系。展厅一角,阿图罗·卢兹(Arturo Luz)1972年的胶合板网格浮雕、杜瑛(Eng Tow)1975年格子花纹的百褶纺织物,以及伊西波·唐查洛(Ithipol Thangchalok)1971-72年间形似c店面百叶窗的绘画构成了硬边抽象的实验小组。大卫·梅达拉(David Medalla)1971-72年谴责资本主义的报纸拼贴画与帕腾·恩姆贾恩(Pratuang Emjaroen)1976年评论工人阶级劳动的画作放在一起,共同宣称了一种跨越国界的左派团结。强调同时代性的策展思路也许是为了避开比较研究项目通常深受其苦的迟到和影响问题。但如此凸显同步性也有可能造成另一种危害,导致我们对时代风格(period style)的合法性深信不疑。多元的生活和互不兼容的艺术实践都被划分放入同一个时段:发展主义(developmentalism)的时代。

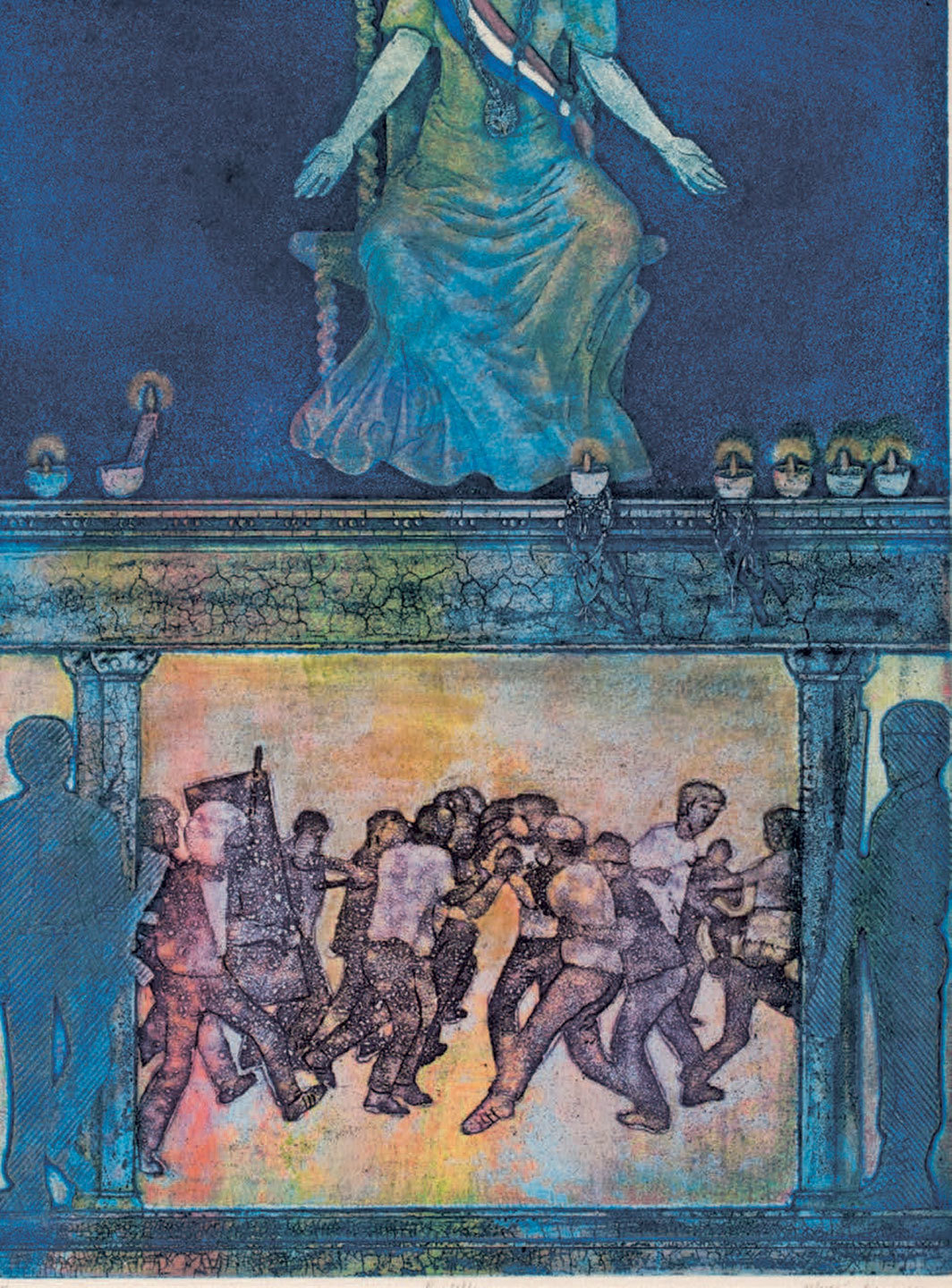

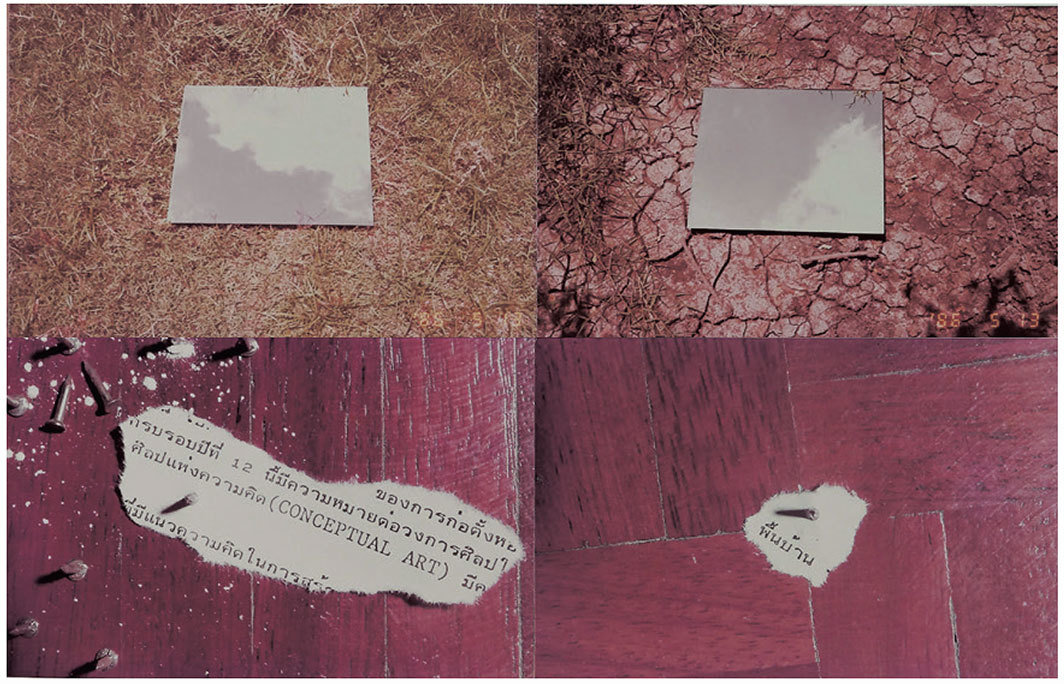

尽管展览整体都强调这种历史分期,但仍有一些作品打破了线性的时间分布。在组照《观念艺术:民间-泰国-时间》(Conceptual Art: Folk-Thai-Time, ca. 1985–86)中,普拉慕·布惹斯哈(Pramuan Burusphat)拍摄了一小块印有phuenban一词的纸片——这个同音词的意思既可以是“民间”,也可以是“地板”——纸片被钉在拼花地板上,艺术家以此调侃了这种材料与中产阶级生活以及社会上升移动之间的关联。奥芙丽亚·特其(Ofelia Gelvezon-Téqui)的蚀刻作品《祭坛座画》(Predella, 1984)展示了一个被框定于祭坛底座上的抗议场景。祭坛上方端坐的人物慈祥地张开双臂,令人同时联想到象征自由的玛丽安娜,圣母玛利亚,甚至亲爱的祖国母亲(Inang Bayan)。在这件完成于马科斯政府垮台两年前的作品里,革命前夜并没有被刻画为一个进步主义变革的时代,而是一段在弥撒亚主义下才变得可能的历史轨迹所带来的结果。艺术以一种非线性的方式对时间进行编码,扰乱了国家对进步的追求。

对于此次展览来说,与其努力把上世纪七八十年代的艺术排进一条整齐的时间线,不如干脆承认汇聚在当代艺术机构这面新鲜旗帜下的事物实际多么混乱和多样。从展出的作品,以及文献资料上都能清楚地看到这一点。比如,菲律宾文化中心最初的关注范围除当代艺术以外,还包括史前时代的陶器,以及天主教和穆斯林文物。亚化画廊1971-72年的展览“巴厘岛的农民画家”展示了不少平时会被归入民族学或旅游类的作品。水墨画在这数十年间反复出现。从这方面来看,展览画册做得十分出色,通过采访,让读者了解到三家机构背后的建筑师们兴趣其实十分广泛,木刻、纺织品均在他们的视线之内。这种不同文化实践的共生提案意味着,努力与国际潮流保持同步的做法从来不是唯一的出路。其他信仰体系就摆在那儿,认识并承认它们与现代主义崇拜并存至关重要。

如果马尼拉、曼谷、新加坡的战后故事不是从“现代化乌托邦理想”开始,而是从单纯的承认事实出发,会得出怎样的结果?我们这里有贫民窟。承认贫困的状况,拒绝平等的幻想,意味着重新评估该地区融入全球化当代的条件,这也许是重新校准支撑艺术史生产的价值尺度的第一步。随着这种转变的发生,那些经济上处于劣势的人,那些无法公开表达个人主体性的人,他们的经验会不会获得更大的空间?最终结果可能是一种质地和语调跟以前完全不同的叙事,那些致力于将东南亚推向国际舞台的技术官僚们可能不会喜欢。也许到那时,我们将能够摆脱老想跟上世界潮流的发展主义欲望。

Chanon Kenji Praepipatmongkol 是一名在密歇根大学的艺术史学家、策展人、作者。

文/ Chanon Kenji Praepipatmongkol

译/ 杜可柯