![安妮卡·伊(Anicka Yi),《生物化机器(隐形地形)》(Biologizing the Machine [terra incognita],局部),2019,亚克力展示柜,粉体烤漆金属,威尼斯灰泥和细菌,碳酸钙,硫酸钙,蛋黄,纤维素,定制印刷电路板,气体探测感应装置,尺寸可变;摄影:Renato Ghiazza.](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id12789/article00_1064x.jpg)

人类用语言来传达他们的政治:“武汉病毒”、“功夫流感”(Kung Flu)、“中国病毒”。之后就开始是实体行动了,比如某个急于找到替罪羔羊的种族主义者喷出上千个纳米级的病毒体——他们那国家形状的蛋白质壳体上的RNA碎片——在特朗普的美国,这变成了针对任何亚洲面孔吐口水或者肆意谩骂的行为。这些有毒的政治(无论是语言还是行为)都用在了错误的层面(operate at the wrong scale)。但就让我们从这里开始,因为自恋的人性就是在个体层面来传情达意的,这也是我们能想象得到的唯一的族群身份代表特征。

当然你会高喊:“社会层面!政治层面!”没错,这些层面的议题已经很快就进入了讨论。我们必须得承认,就政治动物(亚里士多德的zoön politikon)的“那个”层面而言,艺术界里的人类的确面临着两种切实的恐惧,首先是冠状病毒造成的巨大灾难。而在个人的苦难之外,还有不稳定劳动系统的崩塌,这一直以来是维持艺术界运行的一股动力。更不妙的是,右翼无所不在的控制工具让人预感到法西斯主义的复苏。但讽刺的是,至少在美国,反政府的偏见和这届政府削减公共开支的疯狂之举——这也是这个国家在防疫方面巨大失败的一个明显因素——让我们离卡尔·施密特(Carl Schmitt)理论化法西斯的“紧急状态”(state of emergency)的精彩总结越来越远了。[1]施密特应该也没有想到,那些通常相当有用的民族主义工具——那些被挑动的情绪,那些法律和规定——在新自由主义资本的魔杖下已经败下阵来。结果我们得依靠那些百万富翁来拯救我们:杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)为罢工工人发起的“GoFundMe”活动(亚马逊的仓库工人完全缺乏个人保护的设备);涉嫌嫖娼的罗伯特·克拉夫特(Robert Kraft)通过从事慈善来为自己扳回一局,用新英格兰爱国者(New England Patriots)的专机向医院捐赠了一百万个N95口罩。这的确是一种让人作呕的个人崇拜(cult of personality),而且让人忽视了这个内部溃烂的国家的系统性问题,不过混乱和荒诞似乎也阻止了这种聚合变成任何威权主义工具(到目前为止,还没有一件事“准时发生”)。

于是可怜的疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)——作为其前身(美国传染病中心,Communicable Disease Center)的影子,现在只能送出印有特朗普总统指导美国如何抗击冠状病毒指导方针的卡片,好像这位“精神稳定的天才人物”本人彻底搞懂了1918年大流感的教训,或者是中国湖北、韩国大邱和新加坡的整个公共健康基础设施。特朗普“教派”在公共服务里所谓的“社会主义”和对协作的迫切需求之间勾出了一根游丝,以此掩盖政府照顾其人民的责任的彻底失败(伟大的福柯所想象的“治理术”的用途)。关怀照顾的体制化(所谓的保姆国家)正是让右翼最感恐惧的。

但个人崇拜也像是我们在面对危机时本质上几乎完全人类中心主义的一幅夸张漫画。这种人类中心主义在2001年9月11日之后变得无可避免。9/11之后,围绕气候问题的全球行动的萌芽被瞬间舍弃和延迟了,我们完全投身于对受害者的痛心,对英雄必要的赞美,对人类经济的补救,以及走向了看似爱国主义的各式人类监控法律条文。无论如何,这种回应是“属于”我们的。但是今天危机的“非人性”来自一种全然不同的源头:它超出了人类的作为。于是我们需要有一种不同的回应方式,也需要在一种完全不同的层面上进行回应。我们如何学会迎接眼下的瘟疫强加在我们日常个人主义认知之上的“物种重置”(species reset)?

长时间自我独处的生活方式,社交距离的指标,以及隔离带来的思考时间,让我们好像一直在兜圈子而没有任何进展,但实际上或许我们正在走向某个方向。在这些行为里,那些做到隔离的人实际在为我们深受其害的物种表现出非凡的同情心,而且也引发了对病毒非人类之能力的敬意。那些风险较低的群体的这些行为是在保护高风险群体(比如我自己)。虽然从数据上来说,我们中任意一个人都有可能被无法克服的病毒载量击垮、死亡——我们血液流动中的“病毒血症峰值”释放出一种细胞因子风暴(cytokine storm),消解了个体自身以一种适当的免疫系统回应方式来解决问题的尝试——年轻世代在“拉平曲线”方面的优势不能被忽视,而且需要得到补偿。关于距离和沉默的物种重置是气候责任引发的物种重置的预演。现在的年长一代必须为此负绝大部分责任。这篇文章希望正在扩散的RNA病毒将我们的思考从自身转向我们这个物种在地球上的单一文化的问题。我们首先需要提问的是,超越个体的地球中心论盖亚式(Gaina)“清理门户”的病毒通常提供了什么。

病毒或许比生命更加古老,但作为生物领域的一个构成部分,它们扮演的生态角色或许和现在推动整个星球运转的生命系统有着同样漫长的历史。彗星或是小行星带来了生命有机成分(或是海水中的化学物质出于偶然产生的生命),病毒进化成了整个星球生物和地质化学进程的关键因素:生命所依赖的碳、氮和磷元素。我们暂且不去进行现在那些关于病毒是生或死的无聊争论;它们“在生命系统中”,而且毫无疑问地,它们也是各种遗传混合和物种变异的进化动力,迫使沉醉于基因分子学的生物学家尝试去理解病毒作为“生命整体”推进者的角色,而不单单是从更拟人化的预设出发,将其视作自私的基因和稳定的孟德尔式家族谱系[2]。像病毒一样思考就是要忽略个体,而是将视线转向整体生态系统,并且参与进其内部的平衡领域中。

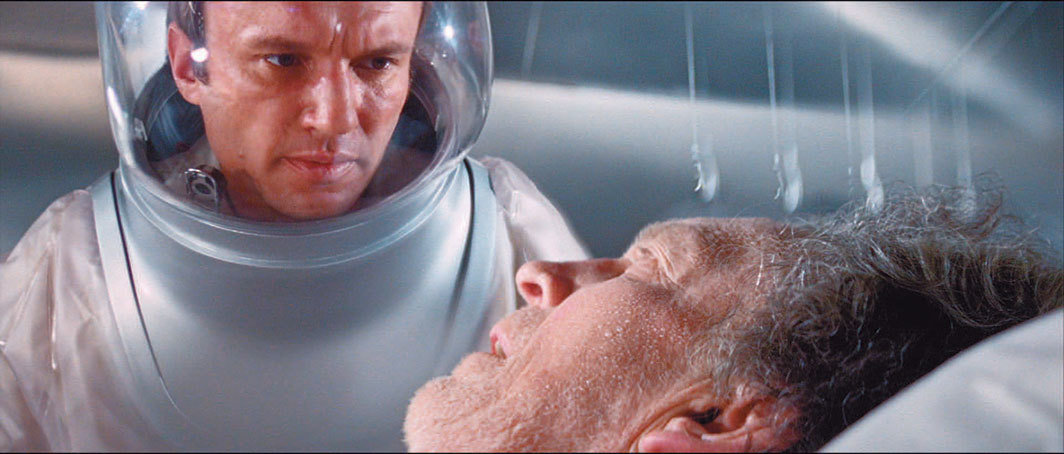

病毒学家在多个层面研究病毒体:在单个细胞内,在多细胞的生物体内,在一个物种内,以及在一个生态环境内(海洋,生命最古老的液态母体,现在被认为存有上万亿种病毒)。[3]病毒是“非生物性”的。它们自身无法进行代谢,只有当病毒体的部分基因物质突破某个细胞壁并且在化学上将自身与该细胞活跃的再生系统绑定在一起,它们才能进行复制,而该细胞则被“绑架”为生产复制病毒的机器。这些成倍增长的病毒体或许“裂解”出作为寄主的细胞,突破阻碍并且散播开来(就好像那些种族主义者吐出的口水,如同雷利·史考特[Ridley Scott]的《异形》里恐怖的生产过程一样让人反胃)。这是大众媒体和有名的《天外来菌》(Andromeda Strain)里的致命病毒的形象。

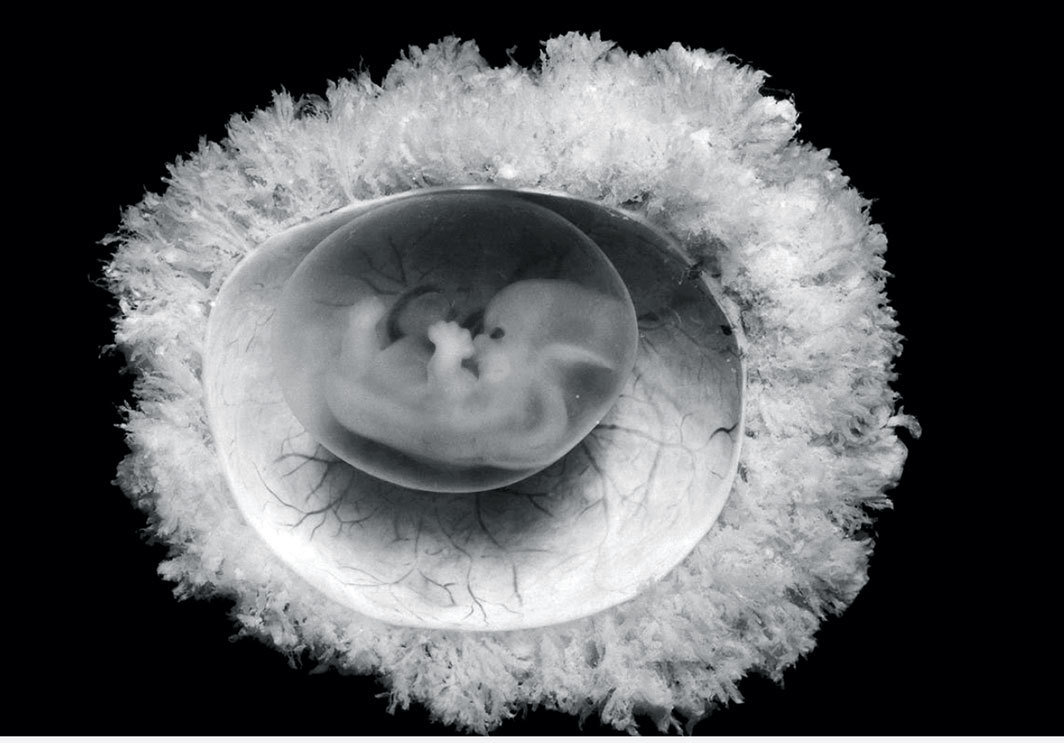

但这并非故事的全部。更重要的是,从长远来看,病毒是一种推进生物多样性的重要进化力量。病毒并非总是致命性地扩散出其寄主;它们也可以是“溶原性的”(lysogenic),进入寄主的基因组进行是一些其他类型的活动。这时它们就变成了重要的共生物,使得此时已经进化的寄主得以产生新的功能,从而对物种形成作出贡献——就如同在三叠纪晚期,逆转录病毒将基因组转变成一种特殊的多细胞生命体。在这个至关重要的转变中,病毒体打破细胞壁并且最终在寄主内促成胎盘合胞体(placental syncytium)的功能将我们变成了哺乳动物。合胞体(相当于“一起的细胞”[together-cell])是溶解的细胞膜形成的一层无差异的细胞团。这个海绵状的层膜使得胚胎可以在母体寄主内存在很长的时间(而不是在另外的地方单独生长,比如在封闭的钙质壳里)。胚胎组织正常的细胞分裂现在被误认为溶原性病毒体的活动,结果就是胎盘既成为防止被母体免疫细胞(寻找相异的细胞壁蛋白)辨识出的屏障,同时又是与母体血液流动以及营养成分保持连通的重要通道。寄生性的胚胎既得到了营养供给又避免了被认作“异物”。逆转录病毒(Retroviral agency)保护我们不被视作亲爱的入侵者——而实际上这恰恰就是我们的身份。自从进入了哺乳动物的生殖细胞并且经过了约两亿年的传递,现在被视作一种“内源性逆转录病毒”(作为人类染色体的一部分)仍持续在自我与他者的免疫认知间进行调节,扰乱个体化的认知方式,路思·伊瑞葛来(Luce Irigaray)和布拉查·艾汀格 (Bracha Ettinger)很早之前就将这种处境描述为一种母体性的存在性质。[4]

那么从生态系统的层面来思考病毒呢?一个物种经历的瘟疫或许对另外一个物种来说是一种解脱——生态系统发展过程的校正。从偶然性增殖的法则来看,病毒有更大的几率会在不断壮大的群体里感染和溶解那些快速增长的细胞,无论是从微观还是从宏观生物角度来看都是如此。仅仅是因为有更多的寄主可以产生更多的复制溶解循环。但在一个起起落落的动态过程中,一种病毒作为病原体的成功会开始消灭越来越多它的前任寄主,这种平衡过程会对占主导地位的物种不利。生态病毒学家把这称为“对胜利者的惩罚”。微生物学哲学家莫林·奥莫利(Maureen O’Malley)写于2016年为病毒作为一种生态多样性媒介辩护的文章中说:在微生物群体互动的竞赛中,“竞争力较弱的种群反而会存活甚至激增——但并非一帆风顺,或许它们本身又会成为病毒偏爱的攻击目标。”[5]通过它们在地球体内平衡(homeostasis,作为生物泵的操作者,将空气中的碳导入海洋以及返还到浮游植物的食物链中)里的角色,病毒媒介成为了单一文化的调解者和生物多样性的赞助方。我并非倡导一种冷血的、对人类这一物种的“优选”(culling of the herd)——鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)偏爱的伦敦《每日电讯报》(Daily Telegraph)使用了这种令人厌恶的畜牧业比喻,这就是他们给英国的老年人群体提出的建议,几周后,首相本人因为感染Covid-19病情加重而被送进了特护病房。[6]更容易被提前“剔除”的是统辖着我们这个时代的市场力量造成的极度不平等环境下的受害者——社会的不平等也以极不平等的方式将病毒倾倒在那些移民农场工人、最低工资劳动力、有色人种的家政工、囚犯、无家可归者以及靠零工经济生存的人群身上。这些群体的工作是维持人类生存系统顺利运转的力量,但也成为了病毒首当其冲的受害者。我们可以想象,后新冠的物种重置也会是一种社会重置,从只取悦那1%的人群回归到“关照大多数人”,复生的“人民”(demos)将进行危机后的重建,一种从高高在上地监控全体人民(epi + demic)到和人民在一起(pan + demic)的转变:关照全体,随时随地。遵循聚合的科学即传染病学带来的教训,我们应该争取民主所需要的聚合的政治。

在后瘟疫蔓延时代,我们将用什么来替代我们的恐惧?我建议我们通过思考柏拉图的“pharmakon”来做好准备:他在《斐德罗篇》(Phaedrus)里提出的作为写作的隐喻的奇妙之物——“pharmakon”既是毒药又是解药,既是科学又是替罪羊。对于如德里达等在1980年代就此概念进行写作的哲学家而言,极为重要的一点就是“pharmakon”自相矛盾的现实是无法解决的。回应瘟疫的文化生产将永远既加深又抹除记忆,既治愈又感染——这个路径实现了免疫的逻辑(感染者的血清又成为未来疫苗的研发基础)。从历史的角度来看,这个逻辑是一种在对大多数而言肆意而为的外部替罪羊和自我内部神秘的免疫学回应之间自我繁殖循环的一部分——在进化和文化的洪流中,以不同方式聚合(aggregated)的身体,被清除或者被有意地“玷污”。[7]

要打破这些乏味的循环(我的意思是,保留免疫力而舍弃替罪羊的部分),我们需要培养一种超越人类的对这个星球种种信号的倾听方式。结束这篇文章仍在发展中的哲学论述的这些人类的话语——或许我们可以称之为“共生本体”(symbiontics)[8]。这种进行中的争论认为“共生”(symbiosis,“共同生存”的状态)即是本体性的。“共生本体论”反对那种建立在个体基础上且只关注众生物聚合中的人类聚合的现有哲学。这种母体性的执着避免对某一特定种群的神化,而是强调一种愉快地互相依存的持续状态,即生命本身——包括从亿万年前的内共生繁殖一直到现在对病毒溶原性形态的接纳。既然我们这一奇特的物种发明了艺术这种改变自我的方式,那么后危机时代的文化进化力量是否能帮助我们脱离那种把我们自己视为“个体”的错误想象?艺术是否可以参与进已经到来的历史性工程,将环境和社会公正相融合,告别榨取式的资本主义,重新分配我们这个星球的能源——其中病毒从来就是其中的一部分?希望流行病带来的团结可以转变为一种谦逊的意识,即,我们是互相缠绕、彼此依存的异养生物,完完全全地交织在一起,只是这个星球全生物(holobiont)系统中的某一种基因组而已。

我们将永远既是寄主又是寄生者,而且永远依赖整体生命系统以其最多元化的形态蓬勃发展。

卡洛琳·A·琼斯(Caroline A. Jones)是麻省理工学院艺术史与建筑学院的教授。

1.卡尔·施密特是一位重要的法西斯倾向的法学理论家,他关于法律作为规范和法则的概念又成为了更左翼倾向的政治理论的基础,比如厄尼斯特·拉克劳(Ernesto Laclau)和尚塔尔·墨菲(Chantal Mouffe)的理论。施密特关于将敌友之分视作政治秩序基础的观念发展于1920年代,尤其体现在他1927年的《政治的概念》(The Concept of the Political)里,其中对“Feindforschung”或称“敌方研究”(enemy research)的推崇让纳粹深受吸引。我在此感谢与艺术史学家约瑟夫·科尔纳(Joseph Koerner)即将开展的合作,这让我有机会从现代艺术“纯化”的角度来思考这些问题。

2.见莫林·奥莫利,“生态学病毒”(The Ecological Virus),《生物学和生物化学历史与哲学研究》(Studies in the History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences),59(2016):71–79,以及在同一期中,托马斯·普拉蒂乌(Thomas Pradeu),“互惠病毒和生命的非自治”(Mutualistic Viruses and the Heteronomy of Life),80–88。感谢布鲁斯·克拉克(Bruce Clarke)推荐的这些科学论文,以及他耐心且精彩的对盖亚哲学的阐释。请参见他最近的写作:www.gaian.systems/authors/bruce-clarke.

3.卡尔·齐默(Carl Zimmer),“物质:病毒生态圈超乎你的想象”(Matter: The Virosphere Is Bigger Than You Can Imagine),《纽约时报》,2020年3月4日。根据延斯·库恩(Jens Kuhn)等人发表在《微生物学和分子生物学评论》(Microbiology and Molecular Biology Reviews)的新研究,齐默称:“一些研究者怀疑......世界上有更多种类的病毒,数目或许克达十兆。”

4.关于母体性作为艺术的推力,请参见凯瑟琳·德·泽赫尔(Catherine de Zegher),《可见之内:20世纪艺术的曲线,来自、关于或在女性主义之中》(Inside the Visible: An Elliptical Traverse of 20th Century Art in, of, and from the Feminine,剑桥,麻省:MIT出版社,1996)。

5.奥莫利,“生态学病毒”,73,参考了T·F·森格斯泰德(T. F. Thingstad)等人(关于远洋生物网中“惩罚胜利者”的研究,1993),以及C·温特(C. Winter)等人的研究(关于对微生物和病毒种类的海洋学探测)。

6.《每日电讯报》, Indi Samarajiva曾在2020年3月14日发表于《媒介》(Medium)的“英国向冠状病毒投降”(The UK Surrenders to Coronavirus)一文中引用了这一说法。

7.“pharmakon是运动,是中心,也是”,德里达,《散播》(Disseminations),Barbara Johnson译(伦敦,Athlone出版社,1981),127;以及雷内·吉拉尔(Rene Girard)的《暴力和神圣》(Violence and the Sacred)里关于“pharmakon”的论述,Patrick Gregory译(巴尔的摩,约翰斯·霍普金斯大学出版社,1977)。

8.到目前为止,这类观点已经出现在奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)的《共生性观看》(Symbiotic Seeing,苏黎世美术馆,瑞士,2020)和珍娜·苏特拉(Jenna Sutela)的《NO|NSE|NSE》(特伦汉美术馆,挪威,2020),以及阿格尼斯卡·库兰(Agnieszka Kurant)即将完成的作品里。我很感谢这些杰出的艺术家带给我的思考,以及安妮卡·伊,她使我的关注重点从物种中心主义转向了生物虚构文学的必要性。

文/ 卡洛琳·A·琼斯

译/ 郭娟