关于美国的种族主义,菲利普·加斯顿(Philip Guston)的作品能带给我们什么启示?而且,就此而言,谁是他的作品想要触动的那个“我们”?当然,这些问题被提出来,起因还是最近加斯顿的一场大型回顾展被推迟,因为作为主办方的几家艺术机构担心他描绘三K党成员形象的系列画作在目前的政治氛围(一是白人至上主义意识形态显著,二是艺术界高度适应于对黑人苦难的景观化)下遭到曲解。一直以来,学者和批评家都基本没有关注过上述问题,尽管加斯顿早在1930年代就使用过反种族主义和反法西斯主义的图像,并在职业生涯的晚期做出了如今众人皆知的出格决定:重新捡起戴头套的形象,不过将其塑造成一个粗陋的卡通狂人:喜欢抽雪茄,喜欢喝酒,而且对绘画表现出奇特的兴趣。如今,致力于推翻美国社会及其体制中根深蒂固的系统性种族主义的运动日益高涨,而全球疫情令去美术馆看展显得既有点儿多余,又像是事关生死。在这种情形下,加斯顿对如此强力地象征白人至上主义——或借用艺术家女儿穆萨·梅耶(Musa Mayer)最近的说法就是“白人罪责”——的符号的引用,以及其中蕴含的政治性不容忽视。

我承认在这方面自己也有责任。2000年代初,我在撰写关于加斯顿的书时,将三K党形象在他画作中的重现解释为一种后现代的戏仿和拼接。虽然我试图将包含这一主题的作品置于1960年代末的政治和文化背景来谈,提到了作品对包括1967年五角大楼游行、1970年俄亥俄州国民警卫队枪杀四名肯特州立大学学生等在内的政治事件的指涉,也论及它们与《雌雄大盗》(Bonnie and Clyde, 1967)等电影,与鲍勃·迪伦的《自画像》(Self-Portrait, 1970)、迈尔斯·戴维斯的《即兴精酿》(Bitches Brew,1970)等音乐专辑之间出人意料的亲缘关系,但总体来说,我还是维持了关于他这批作品的标准叙述,也就是说,把他的图像更多视为寓言,主要作用于象征层面,而非事实层面。和之前大部分评论家一样,我当时也认为重新回归的三K党形象并不是在指涉三K党实际实施的暴力行为——1960年代末、1970年代初发生了很多此类事件——而是作为价值多元的符号,象征了广义的恶势力或本雅明意义上的历史废墟的幽灵,以及最根本的一点:对加斯顿自身创作的自反式引用。我在文章中写道,这些图像的批判性参与既是在时代层面上的,更是在“符号”层面上的。

1970年,加斯顿在纽约的Marlborough画廊首次展出了他的三K党系列绘画。虽然这批作品主题暧昧,图像构成也晦涩难解,批评家们还是经常称赞其政治上的直率。比如,加斯顿的好朋友哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)为展览写了一篇充满共鸣的评论文章,说艺术家粗糙的人物造型“三笔两笔地勾勒出了暴力的无脑本质。”该系列创作是为了回应1968年在芝加哥的民主党全国代表大会上警察对抗议者们实施的暴行,此外,正如罗伯特·斯托(Robert Storr)在他2020年的专著《菲利普·加斯顿:绘画的一生》中所指出的,1963年三K党用炸弹袭击阿拉巴马州伯明翰的一座黑人教堂,导致四名儿童丧生,这一事件可能也是加斯顿创作的一个动因。这样看来,加斯顿的三K党系列绘画从根本上受到了美国种族主义历史的影响,即便它们对前述事件的表现是一种隐晦的、高度个人化的方式完成的。

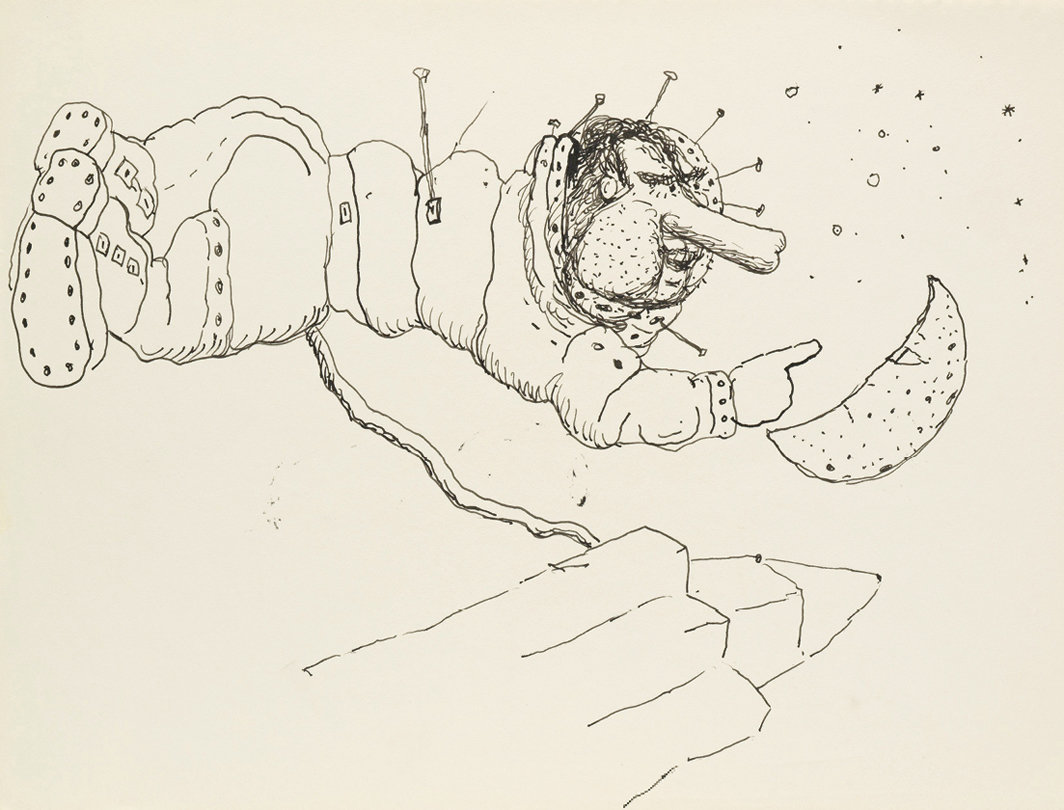

然而,要给这些作品赋予具体的政治意涵并非易事。就连在比如《为同谋者作画》(Drawing for Conspirators, 1930)——一件描绘三K党私刑之后的充满张力的小幅画作——这样最直接表现种族主义暴力的早期作品中,我们也能看出,年轻的艺术家试图在他的政治立场与他对从意大利文艺复兴到超现实主义的艺术史流派影响的投入之间寻找平衡。另外,就像他1971年完成的一系列以尼克松为主角的尖刻讽刺漫画(他最后决定在自己有生之年不将该系列作品展示于人)所示,加斯顿总是会为他笔下的恶人注入一种奇怪的内面性,使得作品无法被单纯归类为抗议艺术。我们还应注意的一点是,在艺术家长达五十年的创作中,直接触碰政治的内容其实少之又少,三K党的形象只在1930年代短暂地出现了一下,再度出现就是1970年前后,大概持续了两年时间。尽管包括《法庭》(Courtroom, 1970)和《警长》(Sheriff, 1970)在内的三K党系列中的部分作品看上去令人联想到政治暴力与种族不公的主题,但这些作品都不约而同地回避了像罗伯特·科司考特(Robert Colescott)、费斯·林格尔德(Faith Ringgold)、彼得·索尔(Peter Saul)等艺术家处理政治议题的具象绘画中常用的明确图像。

显然,加斯顿对三K党的描绘并不是正面的。事实上,正如哈里·库珀(Harry Cooper)在为现已延期的加斯顿展览撰写的信息量巨大且颇具说服力的文章中所指出的,艺术家自己就曾经是今天所谓“仇恨罪”的受害者。1933年,洛杉矶警方的“红色分队”(Red Squad)涂掉了他跟另外两名同僚一起创作的壁画,该作品当时正在洛杉矶的约翰·里德俱乐部(John Reed Club)展出,而整个展览是为了支持两年前斯科茨伯勒男孩(Scottsboro Boys)中被控强奸两名白人女性的九名阿拉巴马州的黑人青年而做。然而,如果说Marlborough画廊展出的这一系列作品是对美国及其根深蒂固的种族主义的控诉,是对被加斯顿称作抽象主义的“掩饰”的控诉,是对他自身与上述互相交缠的历史的共谋关系的控诉,那么它们控诉的对象从根本上说仍然是模糊的,就如同构成画中人物形象的暧昧笔触,让人难以界定。在罗森伯格看来,加斯顿重新启用的视觉形象使得画中人看起来像是笔触痕迹的幽灵。他甚至将其描述为一些“三角形或金字塔形(带有一组平行笔画当作眼睛),借由尖顶头套的联想,化作了三K党的形象。”

这批作品及其最初引发的负面评论已经成为艺术界的传说。加斯顿的画惹到了很多人——但并不是因为再度出现的三K党形象本身。1960年代,很多人将加斯顿视为抽象表现主义所代表的悲剧性人文主义火焰的守护者,尤其是在来自波普艺术和极少主义的挑战面前。无论是批评家,还是加斯顿最亲近的朋友,很多人都无法接受他竟然放弃原来备受赞誉且颇具感染力的抽象画创作,转向了“坏”得如此直白的具象绘画。加斯顿作品中具象的回归在他们看来就是故作高深,或者是用类似原生艺术(art brut)的方式故作幼稚。

这样的反应让加斯顿很受伤,尽管他无疑早就预料到自己的作品会惹怒一些人,而且他也及时接受了作品获得的反叛名声。1980年,也就是他生命的最后一年,加斯顿反复讲起威廉·德库宁如何在展览开幕那天晚上把他拉到一边,跟他说起作品真正的主题是“自由”。德库宁的话显然符合当时的主流价值观,也让人想起他们那代人对未经排演的行动的推崇,以及一种赞颂“前卫艺术之解放性”(借用梅耶·夏皮罗1957年的评价)的战后政治(到加斯顿做出这番回忆的时候,前卫艺术的解放性已经被若干艺术史学家重新评定为冷战政策的工具)。尽管如此,考虑到墙上形形色色的三K党形象,说它象征自由还是挺违背常理的。

加斯顿本人基本拒绝对他后期作品做任何明确的政治解读,就像他拒绝为他早期抽象画里富有暗示意味的形式赋予任何具体的指涉意义一样。1974年在波士顿大学的一次讲座上,当观众问起三K党形象时,加斯顿回答说他对“直接的政治阐释”不是很感兴趣,并指出这个系列里他最喜欢的是那些画着戴三K党头罩的画家形象的作品,比如《红画》(Red Picture)、《画家与模特》(Painter and Model),以及著名的《工作室》(The Studio,均创作于1969年)。他反复把这些形象说成是自画像,正如他此后一批描绘一个经常身处工作室环境、邋里邋遢、只有一只眼、长着棉豆形状脑袋的人物头像所示,这些绘画首先是个人的,以并非抽象的方式表达了他作为一名艺术家,尤其是画家在探求自身工作意义上的内心挣扎——挣扎着想要解决艺术与生活的关系这一古老的问题,以及艺术与政治的关系这一更迫切的问题,但所有的挣扎都首先建立于他是一名画家的基础之上。罗森伯格给出的就是这样一种阐释:“加斯顿绘画的政治性在于其对艺术的思考,它们对艺术的贡献要大于其对政治的贡献。”罗森伯格将加斯顿的新作视为机构批判的一种模式,并敏锐地指出,这些作品的重要性更多不在于它们传达了什么样的政治讯息,而在于它们为其他寻求通过再现的,甚至个人的和想象的方式为艺术注入意义以及社会内容的人带来了解放。

对于加斯顿和此后许多欣赏这批画作的艺术家来说,他对具象的回归——以及为其提供载体的小丑般的三K党形象——是一次对审美臆见的反叛;艺术家晚期作品中那种成熟而复杂的不在乎长期以来都被奉为艺术自由的化身。(在为国家美术馆展览画册贡献短文的十名艺术家里,有两名——塔西塔·迪恩[Tacita Dean]和里克力·提拉瓦尼[Rirkrit Tiravanija]——都将自由作为加斯顿作品的显著特征。)尤其自从1980年他去世以来,接下来几代艺术家开始重新思考绘画整体以及再现图像本身的可能性,加斯顿更是变成了后现代多元主义的典范,象征其对艺术的指涉和表达功能的重新肯定。

一面将加斯顿树立为反现代主义的英雄,这也是对他艺术成就的标准解读(展览画册和斯托尔插图丰富的专著均重申了这一点);另一面努力想表明他的作品是反种族主义的——正是上述两种角度的混淆构成了目前关于展览延期的争论的核心。加斯顿是一个内心痛苦的唯美主义者,在投身艺术自由和投身社会正义之间纠结不已——我敢说,今天很多艺术家和批评家的立场也与此类似。但是,他选取了张力如此之大的一个政治符号作为上述自我审视的母题,这种做法本身是缺乏考量,甚至可能构成冒犯的,而他和后来很多他的评论者们都没有意识到这一点。加斯顿多次声明这些图像表达了他对邪恶的迷恋,这一说法此刻也需要得到比以往更仔细的审视。就此而言,重要的可能是分析这些作品究竟如何表现了白人至上主义的恶,不仅要看它最公然、最令人厌恶的表现形式,比如三K党的形象,同时也要看它更隐秘和受到认可的形式,绕到白人特权帘幕的背后去。

在和罗森伯格的一次对话中,加斯顿曾经宣称:“如果我们不懂现代艺术是什么,那可能还不如把它放到民族学博物馆里去。”从某种程度上讲,加斯顿这句不经意的评论表达了他对现代主义形式主义的怀疑,因为后者对所谓原始艺术的欣赏只能停留在“优美的形式”上,而无法进入“作品的意义”层面。然而,随着现代主义内面导向且常常带有普遍化倾向的叙事逐渐失去连贯性,加斯顿的这句话也暗示了要理解白立方空间在审美上的去语境化,最佳途径也许是检视其自身的民族归属——也就是说,白立方空间作为一种白人性的形成。已经有很多人撰文支持国家美术馆的展览,从不同角度阐述了种族主义的历史如何与加斯顿的艺术生涯及人生历程彼此交错,而他又是如何面对这段历史的。对这些问题的讨论无疑将为我们提供重要的新方法,来理解艺术家的成就,以及他的盲点和局限。将加斯顿的作品放到它们与种族主义象征符号以及白人性之间暧昧关系的框架下来解读会得出一场及时而令人信服——尽管关注范围会狭窄很多——的展览,也是一场我自己会很想去看的展览。(必须补充的是,我同样非常期待看到原本计划的那场展览,并且和很多其他人一样,对于主办方美术馆的四位馆长选择推迟展览感到困惑和不安,因为这一决定表明他们既没有意愿,也没有能力以一种积极的方式去面对实实在在的问题。)

展览的标题“菲利普·加斯顿在现在”(Philip Guston Now)唤起了一种政治上的紧迫感,可能最初是为了回应特朗普当选造成的冲击,但在乔治·弗洛伊德(George Floyd)谋杀案激起大规模抗议运动之后,再回头看就显得有些过时。就像2017年的惠特尼双年展一样,展览如今所处的“现在”已经大大不同于当初构思时面对的那个“现在”。如今,习惯于不去面对自身与真实世界的隔绝问题的艺术界已经不能再继续无视加斯顿画中三K党形象的意味与影响。如今,随着艺术界全球化程度加深,越来越多的人意识到现代性的多重性与非同时性,而创新的问题,尤其是抽象、具象这种陈旧的争论似乎越来越无法成为理解一名艺术家成就的有效手段。

艺术史学家安妮·莫纳汉(Anne Monahan)2010年的论文《现代性的不满:1960年代的种族、政治与具象》提出了一条可能的探索途径。与加斯顿回归具象同时发生的还有一个跟罗马尔·比尔登(Romare Bearden)、林格尔德等黑人艺术家密切相关的充满活力和政治张力的再现艺术传统,而这部分实践是加斯顿及其评论者们基本忽视,甚至有可能完全不知道的。加斯顿对自己旧作形象的回收使他的新作与同时代黑人艺术家的创作取得了一致,这一事实让他风格上的大转变看上去没那么石破惊天了,也让我们能够把他看作一名追随者,甚至是一名文化上的挪用者。

做一场展览重新界定加斯顿作品的语境——把艺术家的绘画从划时代的美学创新重新校准为复杂而充满矛盾的文化制品——同样也是在凸显美术馆的基本角色,即:致力于公民价值的文化适应与传播的机构。一旦博物馆开始面对它们自身的排斥历史,面对对其收藏影响至深的殖民主义和帝国主义遗产,以及它们对跨国公司的倚靠,后者实际做的事情往往似乎有悖于博物馆宗旨里宣扬的那些改良性的、知识性的理想,这时候谁的文化和哪种价值的问题就变得非常关键。简言之,如果不从自由的角度——自由,正如奥兰多·帕特森(Orlando Patterson)和阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)等学者都论证过的那样,乃是跟占有欲强烈的个人主义,甚至跟现代奴隶制度密不可分的一种价值——而从平等的角度来看待这些作品会意味着什么呢?

平等并不是当代艺术界会表示赞赏的特质。批评家、策展人、收藏家,甚至连学术界人士这样更加冷静客观的参与者也基本上仍然在一个摩尼教的范式下工作,其存在基础就是要不断区分好的和坏的,批判的和共谋的,先进的和落后的。加斯顿的艺术有一个优点,就是它试图揭示艺术家所谓的“坏”,而这种“坏”强调了上述历史和文化的进步模式其实都依靠着压迫性的力量推动自身向前,如此一来,包括艺术家本人在内的所有认同这些模式并从中获益的人都被牵涉其中。加斯顿的绘画似乎在说,现代艺术应该为自己感到羞耻。

羞耻、负疚、悔恨、犹豫不决:加斯顿的绘画偷偷叛卖着后民权时代美国自由主义的丑陋情感。“我是个什么样的人,”艺术家在回忆激发他后期风格的政治事件时这样说道,“坐在家里,读着杂志,对一切都感到沮丧的愤怒——之后再回到我的工作室,把画布上的一抹红色改成蓝色。”尽管加斯顿摆脱这种政治和存在主义僵局的方法是放弃抽象,但他从头到尾都是一名表现主义者。和大多数表现主义者一样,他对世界的理解和参与都要以自我为中介,寄希望于别人有一天能明白他自我控诉的姿态。但当然,他的自我控诉建立在他的特权地位基础上。今天,随着“现代艺术”、“自由”等概念的界线越来越松动,盲点越来越可见,加斯顿的艺术再次戳痛了一个伤口,一个可能会被艺术家本人形容为“被掩盖但从未烧灼的伤口。”

罗伯特·斯利夫金(Robert Slifkin)是纽约大学美术研究所的教授,也是《不合拍:菲利普·加斯顿与美国战后艺术的再具象》(加州大学出版社,2013年)的作者。

文/ 罗伯特·斯利夫金

译/ 杜可柯