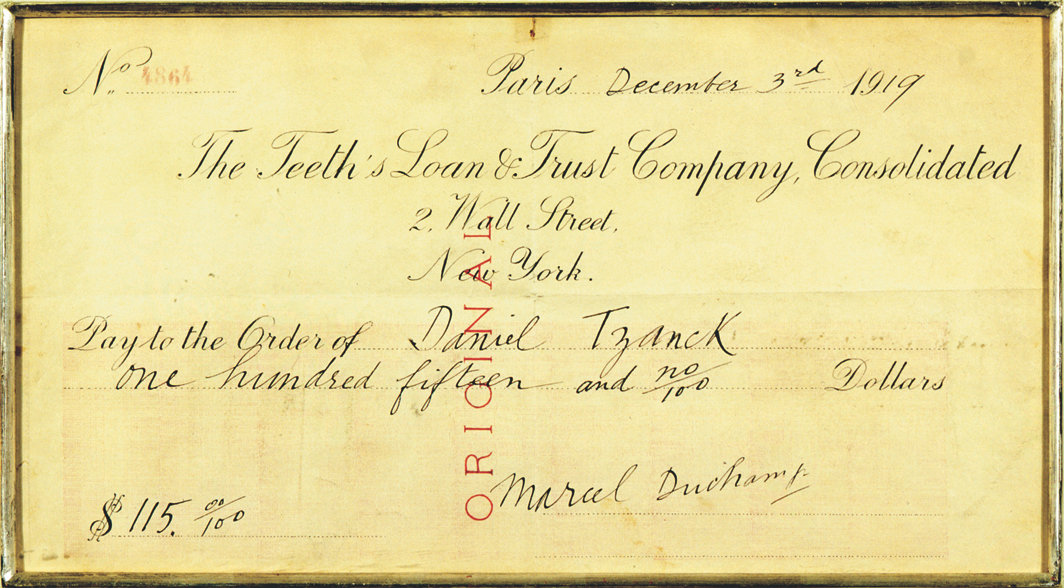

2月19日下午,经典的互联网表情包“彩虹猫”以60万美金的价格成交,数字艺术陡然进入了它最新也或许是最火热的炒作周期。之后的几个星期,从“新闻一小时”(PBS NewsHour)到“周六夜现场”,各式媒体都在不断重复播报着一种名为区块链的神秘科技所驱动的价格纪录。所谓区块链,是指技术自由意志论者(techno-libertarians)和无政府主义资本家在去中心化的电脑链上用数据区块来加密不可变更的数字记录的一种系统。区块链被用于制造比如比特币这样的同质化加密货币,也被用于制造非同质化的“代币”。代币可以视为特定资产的一种代理形式,这种资产可以是有形的,也可以是数字的,甚至可以是网上免费使用的文件。这些代币,或者NFT(非同质化代币)被当作契约书来交易,却几乎不赋予法律上的所有权,并且,它们代理的资产多数并没有被安全地存放,实际等于把所有权的概念从管理的责任中剥离出来,并将之缩减为“吹嘘权”。换言之,大多数NFT实际上是建立在艺术家个体品牌上的金融工具;比起你手中一般的蓝筹绘画作品,它更像是马塞尔·杜尚1919年付给自己牙医的《赞克支票》(Tzanck Check),后来他用高于票面价值的钱买回了这张手写的假支票。代币化数字收藏品最早的线上市场出现于2018年,紧跟在用区块链技术将人造稀缺(artificial scarcity)变现的尝试之后,凯文·麦考伊(Kevin McCoy)和阿尼尔·达什(Anil Dash)2014年创建的 “Monegraph” 项目就是后者的代表。但只有当2020年末数字货币的价值飙升的时候,代币化数字艺术的一级和二级市场才清晰地浮现出来,而且几乎是在一夜之间。今年春天,各大拍卖行和画廊一拥而上,导致了不断升级的两极化争论,一部分人相信NFT可以革新传统艺术市场,另一部分人持反对意见,认为NFT平台基本只是在复制甚至加剧艺术市场最糟糕的一面。数字艺术则成为这场讨论的核心,它们平时在一个复杂的生态系统中流通,时而与主流当代艺术世界发生交叉,现在因为NFT出现了受益的可能性——但也有可能因此受损。

代币化艺术持续增长的市场常被用来辩护数字艺术的美学价值。诚然,NFT使得很多数字艺术家,尤其是那些没有传统美术教育背景的艺术家靠作品赚到了以前从来没赚到过的钱。但是驱动多数NFT藏家的,似乎更多是金融机遇或是粉圈,而非鉴赏能力。而且这些藏家们显然没意识到数字艺术是一个拥有数十年历史的广阔领域。数字艺术为争取自身合法性的努力不是五年或十年前才有的,而是至少可以追溯到1965年,当时贝尔实验室的研究员迈克尔·诺尔(A. Michael Noll)和贝拉·朱尔斯(Béla Julesz)就在争辩他们用电脑生成的构图(在纽约的Howard Wise画廊展出,那也是美国第一个数字艺术展览)应该被叫做“艺术”还是“图片”。目前所谓的“加密艺术”——这一名称把交换行为和交换对象融为一体,让人误以为NFT本身就是一种艺术媒介——是非历史的,其对话对象更多是当代线上文化平滑的无限镜像,而不是数字艺术经过反复折射的历史。很能说明问题的是,许多围绕NFT展开的对话都忽视了许多在过去十年中把区块链作为一种技术、经济、社会和美学系统检视的艺术家,比如马特·凯尼恩(Matt Kenyon)、西蒙·丹尼(Simon Denny)和阿丽雅·迪恩(Aria Dean)。同样遭到忽视的还有许多很早就开始使用普通合同和法币售卖数字艺术的画廊(包括纽约的Postmasters 和Pasadena,加利福尼亚的and/or)和艺术家(包括Olia Lialina和Rafaël Rozendaa),更不要说摄影和概念艺术市场的历史了。人们也可以说,NFT的结构本身让数代艺术家利用电脑和互联网扩展审美“对象物”之定义的努力化为乌有:因为它永远都指向单个资产,相当于间接把稳定的、单一的艺术作品推崇为理想,而排挤了离散的、互动的、偶发的、迭代的、稍纵即逝的数字项目所涉及的混乱现实。

虽然奉行当下主义,加密社区至少被一件艺术史中的作品吸引。为他们提供灵感的不是某件数字艺术作品,也不是杜尚的《赞克支票》,或者沿着这条思路,再算上杜尚1924年的作品《蒙特卡洛债券》(Monte Carlo Bond)以及数以百计的《手提箱里的盒子》(Boîtes-en-valise),后者在功能上堪称是非同质化复制品。NFT艺术家和藏家对上述先例一概不感兴趣,他们最爱引用的是杜尚1917年的作品《泉》,他们相信这件作品把所有“非物质”形态的艺术都合法化了,包括数字艺术。(非物质性是一个区块链拥护者持续提起的话题:代币化艺术最流行的交易货币叫做以太,一个掩饰了背后驱动所需的巨大能耗的名字。)当然,从1960年代开始人们就已经开始把观念当成艺术,但是加密艺术比起概念来更注重视觉;其中最成功的艺术家,实际是极端迷恋3D渲染图的虚拟物质性的。这种对非物质性的强调正说明用NFT销售数字艺术中存在的倒错,而最清楚地阐明了这一点的不是杜尚或者其他数字艺术家,而是伊夫·克莱因(Yves Klein)。在他1958年的展览“虚空”( “Le vide”)(展览在一个空的展厅里展出了一个空的展柜,除此之外没有其他任何东西)中首次亮相的《非物质图像感性区域》(Zones desensibilité picturale immaterielle,1959-62)将审美对象置换为一种非物质的景观——暗示所有艺术的真正媒介都只不过是我们与世界之间关系的再定位。当藏家购买了这件(可以无限复制的)“作品”的其中一版,他们只会收到一张纸质收据。但克莱因声称,藏家如果想要真正地拥有《区域》这件作品,必须把这张(字面意义上)的“代币”烧掉,只有这样,作品才能成为藏家“感性”的一部分,而且无法被转售。对比克莱因的《区域》和代币化数字艺术,可以清晰地看出后者其实与“非物质化”相距甚远,不只是因为它们依赖于硬件系统和资源攫取,更因为NFT——如果不是在实践中,至少在理论上——把数字艺术重新回收到了源于实物交换价值的稀缺性框架之中。通过要求藏家烧毁收据,克莱因让他的非物质作品脱离流通,只留给藏家一种感性;而NFT如同收据的复仇,除了资产什么都没留给藏家。最终结果不仅仅让数字艺术变得贫瘠——数字艺术曾经批判网络的商业化,诘问虚拟世界的现象学——也让艺术变得贫瘠。事实就是如此!

NFT的拥护者援引瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin),主张区块链为数字艺术增添了“灵晕”(aura),在往往对其嗤之以鼻的传统艺术市场里提升了它们的价值。但本雅明的结论是,正因为摄影摄像等复制技术造成艺术品灵晕的消失,美学才有可能被动员参与到激进政治里。这表明,NFT非但没有提升数字艺术的价值,反而把它们贱卖了:在数字艺术刚刚可以推进一些有关去中心化、自我主权(这些都是正在形成中的基于区块链的Web3的重要特征)等新选项的讨论之时,NFT把所有权和平台资本主义物象化了。2017年,艺术家Mitchell F. Chan创造了一个区块链版本的《区域》,让我想起罗莎琳·克劳斯(Rosalind E. Krauss)在她1998年的著作《关于毕加索的论文》(The Picasso Papers)开篇中,把现代主义的开端和1910年代对于金本位制崩溃的恐惧联系在一起:它们都源于人们突然意识到再现是偶然、任意的。失去了对摹仿(mimesis)的信心,现代主义艺术家开始用其他方法去驱动他们的构图。而在2008年经济危机过去十多年后,代币化艺术所呼应的与其说是早期抽象主义的革命策略,不如说是1920年代发生的“秩序的回归”——不单因为它固执于自然主义具象,还因为它反动地试图借助不会失效的区块链(背后起支撑作用的不是黄金和法币,而是代码)来锁定意义。它的拥护者再怎么说也好,区块链都不是中性的:所有技术都不可避免地反映了其创造者的意识形态,既有可能解决现存的社会问题,也有可能让问题加剧。(正如Hito Steyerl在她2016年关于艺术和区块链的文章中警告的,互联网“孕育出来了优步和亚马逊,而不是巴黎公社。”)面对基本被金融和技术领域投资者控制而没有任何监管的NFT市场,我们最好依靠自己的双手来塑造数字艺术未来——还有它所依赖的技术的未来。

为此,我们或许要更仔细地考察支持和传播数字实践的替代性模式。纽约的Electronic Arts Intermix和Rhizome,伦敦的Furtherfield等非盈利组织在这方面都已经小有成绩。我们也应该借鉴在NFT掘金潮之前就致力于推广数字艺术,并成功渡过了前几次炒作风浪(包括互联网泡沫,以及2016年VR热)的画廊的智慧。这个四月,TRANSFER和left.gallery合作了一场名为“我的碎片”( “Pieces of Me”)的线上群展,里面展出了五十余位艺术家的作品的“代币”。藏家可以用普通合同和法币或者加密产品(NFT可选)来购买这些作品,艺术家会收到70%的分成。这些作品的收藏证书约定艺术家会在二次销售中再收到50%的版税——远超过大多数NFT平台上微薄的10%的版税。那些选择把他们购买的作品“铸币”的藏家必须支付铸造这张艺术家凭证产生的费用。除了直白地把艺术家个人的收入最大化,这个展览还把全部销售金额中的30%平分给所有艺术家以及参与制作的工作人员,颠覆了艺术世界的经济运行规则。“我的碎片”隐含的意图是要讨论是否有可能将数字艺术领域本身视为一个“分布式网络”( distributed network),来重新分配资源,而不是集中资源。但是这么做要求我们集中精力在创造而不是获利上,也要集中在支持集体主义、行动主义和新的存在方式的协议标准上——这些自始至终都是数字艺术的核心。

蒂娜·里弗斯·瑞恩(Tina Rivers Ryan)是纽约州布法罗市奥尔布莱特-诺克斯美术馆(Albright-Knox Art Gallery)策展人,也是一名媒体艺术史学家。

文/ 蒂娜·里弗斯·瑞恩

译/ 张思锐