如果你曾经听过朱塞佩·潘扎·迪·比乌莫(Giuseppe Panza di Biumo)的名字,大概率是因为唐纳德·贾德(Donald Judd)。1990年,美国艺术家贾德写了一篇由四部分组成的文章,抨击意大利收藏家潘扎,文章最初发表在短暂存在过一段时间的小发行量德国艺术杂志《Kunst Intern》上,后来被做成小册子,在威尼斯双年展上流传。贾德的指控极具煽动性:潘扎按照他多年以前购得的简陋的作品制作草图,在没有艺术家本人的监督或同意的情况下,用不正确的材料和硬件擅自制作了贾德的雕塑,并且没有给予艺术家充分补偿。更要命的是,贾德称,这位收藏家相信“他能做得比我更好。”

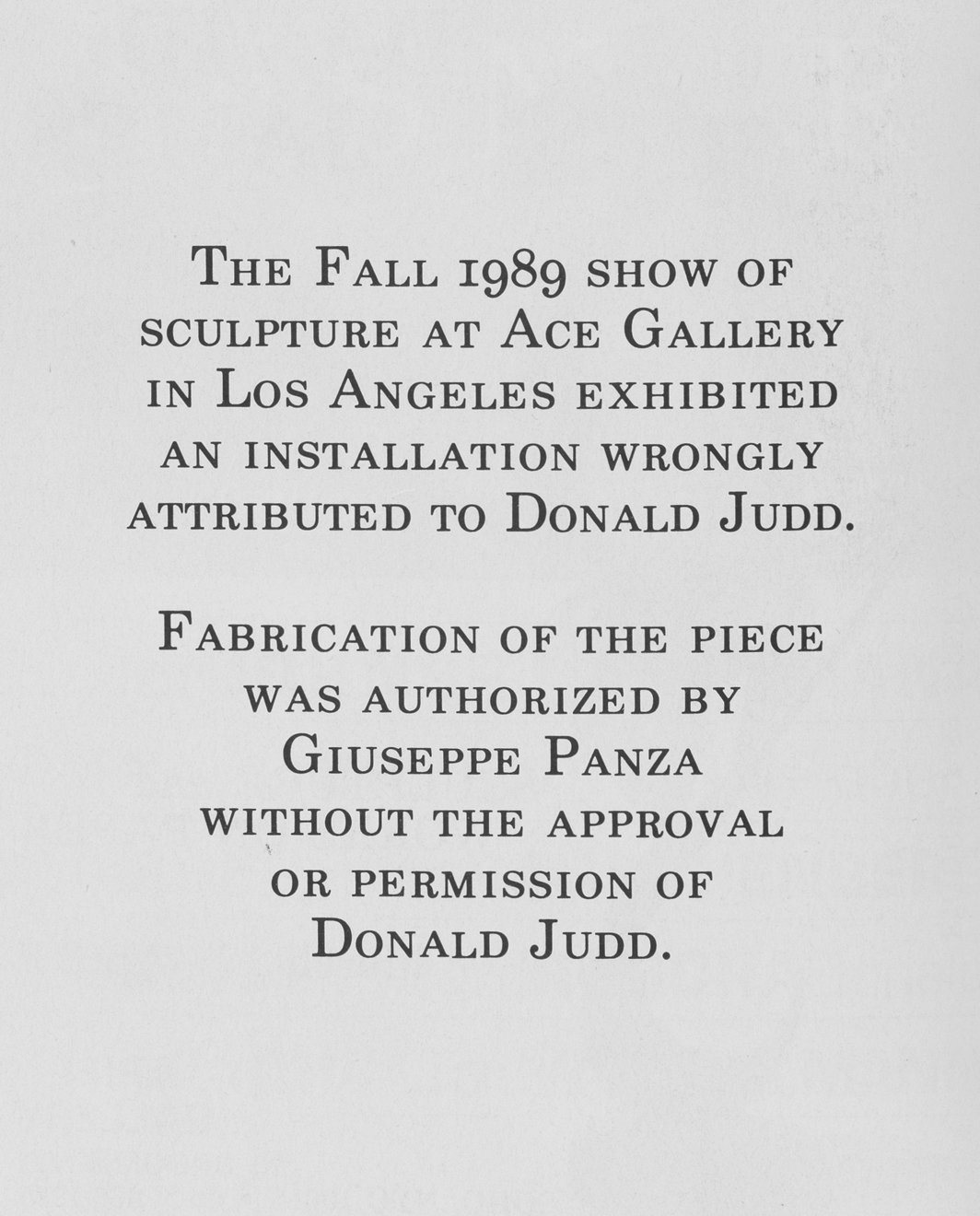

早在这一年的三月,贾德就已经在《美国艺术》(Art in America)杂志上买了一页广告,公开表示自己与潘扎手里的“贾德作品”无关。广告页面类似死亡宣告,白底黑字地写着:“1989年在洛杉矶ACE画廊雕塑展上展出的一件装置作品被错误地归到唐纳德·贾德名下。这件作品由朱塞佩·潘扎授权制作,并未经过唐纳德·贾德的批准或许可。”其他极少主义艺术家也纷纷谴责潘扎的行为。在同一期《美国艺术》上,卡尔·安德烈(Carl Andre)以“艺术家不承认‘重制’作品”为题,写了一段话,致信杂志编辑部;而1988年的一期《美国艺术》上,丹·弗莱文(Dan Flavin)也发表了一封信,抗议潘扎对他的一件“屏障”雕塑进行了“完全错误的空间和建筑诠释”。1980年,当贾德造访潘扎在意大利瓦雷泽的大宅时,就已经敏锐地发现,“大部分其他艺术家的作品看上去都有点不太对”。

但贾德谴责的对象不光是这位收藏家;他的话一半也是说给美术馆听的。同年年初,所罗门·R·古根海姆美术馆宣布收购潘扎手里的两百多件极少主义和观念主义艺术作品,包括若干件被归入贾德名下的作品。(这次交易前后,美国其他博物馆也一直在收购潘扎手中的战后美国与欧洲艺术品:最早是1983年的洛杉矶郡立艺术博物馆,然后是旧金山现代艺术博物馆;华盛顿的赫希洪博物馆和雕塑园以及水牛城的奥尔布赖特-诺克斯美术馆也分别于2000年和2010年前后跟随古根海姆的脚步购入了藏品。)“光是潘扎这一个人的话并不值得写,”贾德在文中表示,他只是“无数案例中的一个”,而通过这个案例可以看到:贾德认为的“对艺术,艺术家,对职业操守的不尊重”;将艺术贬低为仓库里的投资工具的行为;利润优先的艺术商人——他点名了里奥·卡斯特里(Leo Castelli)和海纳·弗里德里希(Heiner Friedrich)——对年轻艺术家的剥削;以及让这一切变得可能的国际法律环境。

几十年的沉默紧随其后。当事各方似乎都不愿再碰这个烫手山芋。如今,古根海姆美术馆出版了《实物课:极少主义艺术案例分析——古根海姆潘扎收藏计划》,这一研究由艺术品保护修复师弗朗西斯卡·埃斯梅(Francesca Esmay)和策展人杰弗里·韦斯(Jeffrey Weiss)共同主持,安德鲁·W·梅隆基金会(Andrew W. Mellon Foundation)为其提供赞助。潘扎收藏计划(Panza Collection Initiative,英文缩写PCI)的主要研究对象是下述几类很难处理的艺术作品:没有经过艺术家监督,甚至同意而制作的作品;“单件作品,有不同的物品表现,但每种物品均经过授权”;在布展中“包含偶然性和可变性因素”的作品;每次展出均需重制,但制作标准不断变化的作品;仅以方案或草图形式存在的作品;以及艺术家去世时未能实现或已被毁坏的作品。

PCI做出了极大的努力——对几十件身份不明或存在争议的艺术作品进行了长达十多年的研究;在欧美两大洲之间来回收集文献;采访艺术家及其伙伴并与之保持通信;五次召集一流的顾问委员会连日讨论——最后也取得了极大的成果。这其中包括:对弗莱文、贾德、罗伯特·莫里斯(Robert Morris)、劳伦斯·维纳(Lawrence Weiner)的四件作品的个案研究,每份研究都由年表、概述和技术历史组成,分别由前古根海姆策展人泰德·曼恩(Ted Mann)、韦斯和埃斯梅操刀完成;含有合同以及不正确制作细节的插图;以及艺术家及其他相关方采访和通信的片段节录。此外,还有PCI团队、玛莎·巴斯科克(Martha Buskirk)、弗吉尼亚·拉特利奇(Virginia Rutledge)撰写的三篇文章,介绍了从艺术史和法律角度出发的分析,以及针对“不可实现”的作品提出的“退役”(decommission)这一新的“收藏类别”。

在以闭门交易、保密协议和微妙的私人-职业关系网络而著称的当代艺术界,PCI计划和出版物表现出来的透明与诚实值得赞许。例如,PCI直接断言潘扎存在“许多越界行为”,指出他“过度诠释了收藏家的角色,对作品的购买、制作和展示方式都进行了相当鲁莽的主观臆测。”古根海姆馆长换人以及2010年潘扎去世之后,说出上述意见当然变得更加容易,PCI于2010年正式启动也并非巧合。但这一承认仍然值得我们注意。在整本书里,作者们还不遗余力地强调那些以往更容易被学术研究而非博物馆语境接受的不确定、不连贯和变动的情境。经过十年的研究,最后结论说“美术馆管理部门和工作人员至今仍未就存在争议的贾德作品的去留问题达成一致意见”确实需要一定的勇气。(就贾德个案研究里提到的那件1974年的无题胶合板作品而言,PCI团队本身的建议是“除了潘扎1988年重制的代表性样本以外,其他版本都应处理掉。”)

另外十五件“贾德作品”和三件“弗莱文作品”的“退役”同样如此。退役与退藏不同,退藏是指把一件作品从机构收藏中完全抹去,而退役保留了“机构管辖权”和管理协议,但不允许所涉作品再被展示或重新制作。2013年,韦斯在《艺术论坛》杂志上评论“抢救艺术机构”(Salvage Art Institute)前一年的展览“不再是艺术”(No Longer Art,该展览展出了各种被宣告完全损毁的艺术作品及其相关保险资料)时,就已经使用过“退役”这个术语;事实上,SAI为不再是艺术之物提供庇护所的做法也许直接影响了古根海姆美术馆对“退役”这一非常规收藏类别的启用。与SAI收集的物品不同,“退役”的艺术,按照古根海姆的定义,在未来有更进一步材料发现的情况下,还能“重新归队”,这一可能性让人联想到艺术品修复领域就“可逆性”(reversibility)设定的标准。书中包含了美术馆2017年核准通过的政策文本,以及到目前为止被宣布“退役”的十八件作品的清单。

PCI详尽的文献整理进一步强化了该项目坦诚、公开的总体印象。但考虑到庞大的研究体量,这一文献记录不可避免地不够完整(比如保险记录就未被收录在内),可能又会让一部分人觉得有损于项目整体的直率态度。不管怎样,很多读者可能还希望看到更详细的图说信息(有时候历史展览的现场图片没有地点和时间信息),一份词汇表(重要术语的准确定义,比如重建[reconstruction]、重制[refabrication]或展览拷贝[exhibition copy]这些词的含义至今仍缺乏专业共识),以及更多一看就能明白的照片对比(在经过授权和未经授权的作品细节之间进行比较)。只有部分文献的复制使我们不可能把握到关键的细微差别,比如潘扎-贾德争议的细节问题。根据PCI项目的作者们以及此前研究过该收藏争议的学者詹姆斯·梅耶(James Meyer)的说法,对于潘扎的误读,贾德本人可能也负有一定责任。就目前的情况来看,复制的文献记录注定要令怀疑论者开始猜测哪些信息被隐瞒了,而哪些信息只是拿出来做做样子。

潘扎的声音完全缺席。这一点非常令人意外,尤其考虑到对他指控的严重性以及那个迫切的问题:他到底为什么要这样做?在一篇由古根海姆美术馆委托、于潘扎去世前发表于《十月》杂志的文章中,梅耶敏锐地将潘扎的行为归因于他对世界、对艺术的理想主义观点。PCI的读者需要读到这篇文章。不过,值得称赞的是,古根海姆已经创建了一个线上的补充资料库,其中包括精选的原始文献和大量先行研究资料、录像和采访笔录。

把研究重点限定在四件作品上的决定十分明智,这样可以保留更多学术上的细节和微妙差异。最终目标不是找到一种放之四海皆准的通用模式,而是为每件作品量身定制解决方案。尽管如此,个案研究的形式意味着大量细节让你目不暇接——对本文作者来说是件好事——但在回答另一个关键问题上只是做出了一些模糊的姿态,这个问题就是:为什么这种越界行为会一而再、再而三地发生在潘扎周围?项目出版物的作者们反复指出了极少主义艺术的若干特征,这些特征不仅使其区别于之前的艺术,也导致它们特别容易被误解和误用:即,委托制作和随之出现的复制的可能性,以及“作品”与“物”的分离。的确如此,但还有一些关键性因素被轻描淡写地一带而过,其中有三点值得我们进一步思考:跨洋语境,艺术品在时间中的存在形式,以及艺术品保护和修复学科的困境。

极少主义出现于跨洋商务旅行及贸易方兴未艾之际。到1960年代末和1970年代,弗里德里希、康纳德·费舍尔(Konrad Fischer)和鲁道夫·卓纳(Rudolf Zwirner)等画廊家在欧洲做美国雕塑展时,都开始通过将制作外包给当地生产商来节省跨洋运输成本。荷兰贝赫艾克(Bergeijk)的Nebato工厂成为了安德烈、弗莱文、贾德、莫里斯等人作品制作的首选之地。而像马丁与米亚·斐瑟(Martin and Mia Visser)、彼得·路德维希(Peter Ludwig)和潘扎这样的收藏家则开始在一个去中心化的欧陆艺术界购入美国艺术品。然而,语言和文化差异、昂贵的跨洋电话费、电报式语言、耗时的信件往来等等所有因素都让两者之间的距离——从贾德在纽约斯普林街的loft工作室到潘扎在瓦雷泽的别墅有四千多英里——远远超过了长岛市(一直负责贾德金属作品制作的伯恩斯坦兄弟从贾德所在社区搬走之后住到了这里)到曼哈顿(极少主义艺术家及其画廊主和藏家的聚居地)之间的距离。

尽管贾德热情地接受了包括Nebato以及后来的Lehni等欧洲制造商的技术,但在1970年代中期,他不可能知道他为几件作品指定的胶合板材料(这几件作品被卡斯特里以“认证书”的形式卖给了潘扎,附带的制作信息少得可怜)到了意大利会看上去如此不同,跟他最初使用的美国花旗松木比起来显得过于“光鲜”。那时候,同质化、全球流通的工业材料的时代尚未到来。此外,场地和受众也带来了更大的、不可预料的问题。无论是在物流层面,还是在审美层面,要把跟场域之间是彼此影响、彼此定义关系的艺术作品搬到海外某些特定的、而且往往是历史性的建筑里,难度的确很高。而且,政治生活颇为活跃的极少主义艺术家们做梦也不会想到,他们的“具体物件”(specific objects)会被欧洲左派当成靶子,用来抗议美国帝国主义和越战。这种脱节只是以比较极端的形式具现了任何一件艺术品从工作室到画廊再到私人宅邸或美术馆所必经的异化旅程。

但如果说一件艺术品的旅程是在空间中展开的,那么它同样也在时间中展开。作品的创作时间究竟是构思完成的时间,还是首次实施的时间?在什么情况下最初的时间记录应该被更新?艺术家应该在多长时间内保有作品的版权,又在多长时间内保有决定这件作品“是”什么的权利?在什么情况下(如果可能的话),艺术家可以事后改变作品的材料、题目或其他组成要素,尤其是该作品已经公开展出或出售之后?他们可不可以纠正后来被认为是当时情况所限而不得不做的妥协和让步?修复师应该努力让艺术品达到一种什么样的状态?有缺陷或失去功能、但市面上已经不存在的工业材料是应该用更新的定制材料替代,还是应该就此让它消失?PCI对莫里斯和弗莱文作品的个案研究特别提出了上述问题,这里面只有一部分与潘扎的“越界行为”直接相关。

弗莱文的标志性媒介是商用荧光灯,1963年他开始使用这一材料的时候,荧光灯管在纽约下东区的五金店里很容易买到。随着密封玻璃灯管越来越难获取,艺术家开始直接与供应商合作,后来甚至发展到定制灯具,搞得很多拥有该系列作品的人开始拼命囤积灯管,或争相寻找替代品。PCI已经很幸运,还可以讨论《无题(献给亨利·马蒂斯)》(untitled [to Henri Matisse],1964)的两个版本今后展出应该用哪一个(显然违反了艺术家遗产管理委员会禁止“对某件特定作品持有一个以上的版本”的规定):一个是艺术家生前于1995年为古根海姆的一次回顾展重新制作的版本,另一个是潘扎从弗莱文在米兰的销售代理恩佐·斯佩洛内(Enzo Sperone)处合法购得的1970年版本。

最后PCI选择了1995年那版,也就是说,他们认为尊重艺术家人生最后二十年里的审美标准(一种“纤尘不染、光洁如新的涂色表面”)比还原早期灯具的历史样态(有“工会标签”,有“擦痕和磨损”,而且是“买的现成品”)更加重要。在这个过程中丢失了什么(如果存在丢失的话)?作为弗莱文的粉丝,也作为从小在装有嗡嗡作响的荧光灯的阁楼卧室里长大的人,笔者认为早期版本更纯粹地传达出了艺术家在1966年对“图像-物”(image-object)的向往:即,平凡无奇的现成五金用品(物)与周围彩色空气(图像)之间神奇的、甚至是紧张的共存关系。尽管如此,二十二世纪的观众肯定无法感受到这种张力,他们在弗莱文的装置面前注定会惊叹于历史的陌生和晦涩,而不会理解其中传达的同时代的日常感。借用迈克尔·巴克森德尔(Michael Baxandall)在描述受历史和文化条件限定的意大利文艺复兴认识时所发明的术语,他们的“时代之眼”(period eye)肯定已经往前迈进了。

1964年12月,莫里斯在纽约格林画廊(Green Gallery)的个展上首次制作了《无题(角落作品)》(Untitled [Corner Piece])这件极少主义艺术的代表作,当时所用材料是均匀涂灰的胶合板。结果展览什么都没卖出去,莫里斯随后便“放弃”了这批作品,后来到1966年5月他又重新制作和展示了《无题(角落作品)》,用的同样是涂成灰色的胶合板(这个版本后被贾德捐赠给了休斯顿美术馆)。然而,一年之后,他又为潘扎用光滑的灰色玻璃钢重新制作了一个版本。接下来的几十年内,这件作品的材料、尺寸和其他制作细节一直不断变化;就连在2011年到2013年间跟PCI做的五次采访中,艺术家都始终没能打定主意应该用什么材料制作古根海姆美术馆的这一版(他最终决定用涂色胶合板)。1966年1月,莫里斯把格林画廊的作品描述为“模型”(models),在跟PCI的采访里,他又提到“新之本体论”(ontology of newness),两者都意味着作品可以反复重制。

尽管没有记录显示莫里斯在1965年1月9日格林画廊个展结束时到底是怎么想的,但他一开始的确把“原版”作品的面板材料存在自己的工作室里了。这说明他当时还没有把这件作品理解为每次展览都可以制作一“新”的“模型”。按照惯例,“作品”离开工作室后即算成立;修复师克里斯蒂安·谢德曼(Christian Scheidemann)曾提议将艺术品的第一张官方照片——比如收入展览图录的照片——作为界定标准。韦斯在PCI出版物的前言里引述了艺术史学家玛利亚·高夫(Maria Goug)对重制亚历山大·罗琴科(Aleksandr Rodchenko)的构成主义挂件的怀疑态度。这件构成主义作品1921年首次展出时所用材料是涂成银色的纸板和胶合板,后来重制作品的材料往往是铝或铜,包括古根海姆1992年群展“伟大的乌托邦:俄国和苏联前卫艺术,1915-1932”展出的那件。在高夫看来,这些重制作品遮蔽了“对于技术进步的构成主义幻想”与“技术极端落后的构成主义现实”之间关键的辩证关系。同样,文献表明,莫里斯在制作《无题(角落作品)》时也面临诸多限制——时间和材料都有限——后来用玻璃钢或考特板重制的新版则掩盖了这一对于该作品的身份和意义来说紧密相关,甚至至关重要的事实。PCI的作者们处处都承认上述时间间隔是个棘手问题,但他们又都倾向于遵从艺术家对自身作品偶然延后的认知,而这些认知往往被与创作之初完全不同的历史语境以及艺术家自身创作的发展所影响。

像1964年的弗莱文和莫里斯那样充满青春活力,正准备闯出一番名堂的年轻艺术家基本上不会太考虑他们的艺术未来会怎样。很少有人会像迪特尔·罗斯(Dieter Roth)制作霉菌和巧克力作品那样对腐坏和衰败敞开怀抱。更少有人像另一位潘扎收藏里的艺术家——沃尔特·德·玛利亚(Walter De Maria)那样,创作反映自身老化过程的作品:《道林·格雷的银色肖像》(Silver Portrait of Dorian Gray, 1965)委托其拥有者自行决定什么时候应该清洗随时间流逝逐渐变脏的银板,清洗之后,“整个过程重新开始。”的确,长期以来,艺术品保护修复及其学科训练一直非常专业化(即便始终是合作性质的),尽管这类学科不仅要求对艺术家的意图有成熟的、历史性的理解,还需要扎实的哲学和美学判断,但它们反过来却很少出现在艺术学校、一般教养课程或艺术史课程里。此外,无论是美术馆的展览,还是馆内公教项目,都鲜见其向公众呈现保护修复的研究内容,一是因为这里面涉及大量敏感且复杂的决定,二是因为该项工作长年苦于资金不足,三是因为保护和修复的存在理由就是要让自己的工作尽量隐形。

也许看看关于文物保护工作之哲学及历史意义的最早、也是至今为止最好的文本可以为我们提供一个良好的开始:《对文物的现代崇拜》(The Modern Cult of Monuments),其作者奥地利艺术史学家阿洛伊斯·李格尔(Alois Riegl)和潘扎一样,也是律师出身。这篇旨在为文物保护提供立法框架的文章将艺术品通常彼此冲突的“价值”分开梳理了出来——比如代表时光流逝的物质痕迹的“年代价值”(age value),代表某物品与某特定语境之间联系的“历史价值”(historic value),以及后人力求完美的“新物价值”(newness value)。PCI提出的那些最为紧迫的问题在1903年的这篇文章里就早已存在。

就潘扎收藏的二十世纪六七十年代的艺术品而言,可选择的余地还是过于丰富了。终有一天,这些艺术品里的大部分——以及我们这个时代的艺术里的大部分——都可能不复存在。我们的任务是在当下充分地体验它,建立档案库,储存它的过去以留给未来,同时让艺术家、艺术家遗产管理方、收藏家和公众了解艺术品的保管情况。在这方面,PCI已经取得了巨大的成绩,埃斯梅的那些技术-历史文本尤其难得。但是我们不要忘记,现当代艺术最显著的特征就在于其所用材料和技术不同往常。如果我们这颗星球未来还能幸存,一部分“我们的”艺术品——制作的或现成的,发霉的或变色的,储存在过时的文件格式里的——有一天会变成无数“退役的”或“不再是艺术的”或者其他什么名字的东西,存放在仓库,需要大量标签说明。弗莱文这些人的作品,更不用说荧光灯具,也许都将成为老旧的图书和褪色的照片被人研究。而这都已经远比我的古代艺术同行手里的资料更加丰富了。欢迎进入艺术史的世界。

克莉丝汀·梅林(Christine Mehring)是芝加哥大学艺术史学系教授,也是该校视觉艺术系教员,同时在芝加哥大学斯马特(David and Alfred Smart Museum of Art)担任策展人。去年她接受芝加哥大学的委任,策划了珍妮·霍泽尔(Jenny Holzer)的第一个增强现实APP《你是我的盟友》(YOU BE MY ALLY)。

文/ 克莉丝汀·梅林

译/ 杜可柯