在2016年对瓦莱丽·贾登(Valerie Jaudon)新作的一篇肯定性的评论文章里,批评家大卫·弗兰科尔(David Frankel)指出,贾登作为主要成员曾一度活跃其中的图案与装饰运动(Pattern and Decoration movement,缩写为P&D)得到的评价一直不高。“1980年代初,”弗兰科尔在文中写道,“我记得当时《艺术论坛》的一位同事说过,这场运动永远不会被杂志认真对待。”[1]现在回想起来,这一彻底的否定的确让人感到触目惊心,因为就在七十年代中期,《艺术论坛》还发表过大量图案与装饰运动推崇者的文章,以及相关展览的评论,直接为这场运动进入公众视野做出了极大贡献。艾米·戈丁(Amy Goldin)1975年的文章《图案,网格与绘画》(Patterns, Grids, and Painting)和杰夫·佩隆(Jeff Perrone)1976年的文章《朝向装饰性》(Approaching the Decorative)都是P&D这一方向各异的团体运动早期的典范文本,他们的怒火指向同一个对象:当时绘画领域普遍存在的各种禁欲式的男权倾向及其在批评界获得的一致好评。然而,到八十年代中期,在新运动——图像一代,新几何观念艺术等等——的冲击下,P&D越来越频繁地因为一些如今看来富有争议的立场而遭到抨击,比如其第二波女性主义立场中所谓的本质主义倾向,对背后隐藏的东方化、原始化行为的天真倡导,以及文化帝国主义。但更为根本性的“问题”基本上无人关注,比如一般前卫艺术实践必须具备的某种观念深度的阙如:在对装饰性的投入中,P&D的艺术家们强调表面多于主题,而前者主要是作为感官效果的载体发挥作用。最重要的是,艺术界根深蒂固的性别歧视也让圈内人很轻易就可以对一场主要由女性牵头和推进的运动进行贬低和排挤。

直到近年,弗兰科尔的同事给出的负面评价基本上都占据上风。想想2001年贝耶勒基金会于同年瑞士巴塞尔艺博会期间举办的那场野心勃勃的展览“装饰与抽象:非西方艺术、现代艺术与当代艺术间的对话”(Ornament and Abstraction: The Dialogue between Non-Western, Modern and Contemporary Art)。这场体量庞大的研究展囊括了从高更到蒙德里安再到当年的艺术新星彼得·科格勒(Peter Kogler)等不同类型的创作实践。令人惊讶的是,P&D运动相关的艺术家在这场以“装饰与抽象”为题的展览里却完全缺席。[2]

实质性的变化始于2018年,这一年,以P&D为中心的四场大展里的第一场宣布开幕,接下来的三年中,这些展览将在欧洲和美国各地巡回展出。四场展览都从不同的角度考察了这一二十世纪最后一场有策略组织的艺术运动,但贯穿它们的一个共同点是女性艺术家所占比重较高。第一场展览“图案与装饰:作为希望的装饰”(Pattern and Decoration: Ornament as Promise)首次亮相于德国亚琛路德维希国际艺术论坛博物馆(Ludwig Forum),展品主要来自于彼得·路德维希和伊雷娜·路德维希夫妇基金会的收藏,两人在上世纪七十年代末多次访问纽约的过程中热心收藏了这批作品。同展在维也纳路德维希现代艺术博物馆(Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)展出时,策展人曼努埃拉·阿默(Manuela Ammer)将焦点对准了十三位艺术家,其中大多数都在P&D宽泛、松散、随时变动的群体里扮演着关键的角色,他们的作品涵盖了绘画、雕塑、瓷砖、多媒体装置、行为表演和录像等多种媒介。而首展在日内瓦现当代艺术博物馆(Musée d’Art Moderne et Contemporain)的“图案,装饰与罪恶”(Pattern, Decoration & Crime)一共展出了二十八位艺术家,其中包括若干欧洲艺术家——马克·卡米尔·查莫维奇(Marc Camille Chaimowicz),西蒙·汉泰(Simon Hantaï),克劳德·维拉(Claude Viallat)——展览组织者认为他们与他们的“美国同行”关心共同的“形式问题”。两个展览的题目都援引了阿道夫·路斯(Adolf Loos)1908年在维也纳发表的那篇具有开创性、同时带有严重厌女和殖民主义倾向的论文《装饰与罪恶》(Ornament and Crime)。路斯和阿默都同意装饰是表面化的——或者用前者的话说,是“堕落的”——但阿默为那些从装饰的过剩和性别化编码里找到有利条件的酷儿与女性主义身份赋予了积极的价值。

奇怪的是,另外两场美国展览都缺少一种在异性恋常规框架和二元性别关系之外思考的意愿。将焦点放在女性主义立场的代价是牺牲了其中部分作品被从酷儿角度解读的机会。同样,男性主义特权的运作机制也没有得到充分探讨,这一特权导致男性艺术家处理装饰题材时往往被评价为富有冒险性,而他们的女性同行进行同类创作却常常遭到蔑视。

波士顿当代艺术博物馆(Institute of Contemporary Art)的群展“少即是无聊:极多主义艺术与设计”(Less Is a Bore: Maximalist Art and Design)做得热闹又华丽,不仅囊括了七十年代的一系列设计师和艺术家——尤其是露辛达·柴尔兹(Lucinda Childs)、娜塔莉·杜·帕斯奎尔(Nathalie du Pasquier)、索尔·勒维特(Sol LeWitt)、丹尼斯·斯科特·布朗(Denise Scott Brown)和罗伯特·文丘里(Robert Venturi),以及埃托雷·索特萨斯(Ettore Sottsass)这些与P&D原始成员活跃于同一时代的人——还将覆盖面延伸到了更年轻的世代。为策展人詹妮尔·波特(Jenelle Porter)覆盖面广阔的“极多主义”概念增添血肉的是一批被她视为在当下延续了P&D传统的艺术家的作品,其中包括波利·阿普菲尔鲍姆(Polly Apfelbaum)、塔德·布歇尔(Tord Boontje)、利·鲍厄里(Leigh Bowery)和弗格斯·格里尔(Fergus Greer),以及梁慧圭(Haegue Yang)等等。统计下来,一共有四十四位风格各异的参与者在这场高密度、高调门、高刺激的展览上露了个脸。

与之相对,“乐意:1972-1985年美国艺术中的图案与装饰”(With Pleasure: Pattern and Decoration in American Art 1972–1985)——2019年在洛杉矶当代艺术博物馆首次展出后又巡回到纽约州哈得逊河畔安嫩代尔巴德学院里的赫塞尔美术馆(Hessel Museum of Art)——把重点放在了运动的黄金期,同时将展览的时间线往前调到了1972年。因此,展览组织者强调了运动在加州的一些先驱人物,比如于加州艺术学院(CalArts)亮相的“女屋”(Womanhouse),当时米丽亚姆·夏皮罗(Miriam Schapiro)和朱迪·芝加哥(Judy Chicago)均在该学院任教。同年秋天,后来成为P&D运动最坚定的支持者和辩护人的戈丁开始在纽约和哈佛大学之间通勤,参加德高望重的学者奥列格·格拉巴尔(Oleg Grabar)讲授的伊斯兰艺术课程。在展览的命名中,策展人安娜·卡茨(Anna Katz)引入了一种难以消除的歧义性,最终导致整个项目的阐述分裂为二。其中一个呈现的是在1972到1985年间的美国艺术这个大背景下的P&D运动;另一个在内容上则带有广泛的主题性:在上述时间段内美国艺术中的装饰与图案。赫塞尔美术馆的展览上,跟P&D直接相关的艺术家的作品与不从属于该运动的同代人和先驱者的作品被不加区别地放到一系列总体性的小标题下同场展示,所以看起来是第二种阐述占了上风。然而,伴随展览的出版物却明显跟随了第一种叙事。卡茨的介绍性文字,加上新近委托撰写的几篇学术文章和辅助材料,都将焦点对准了运动本身。

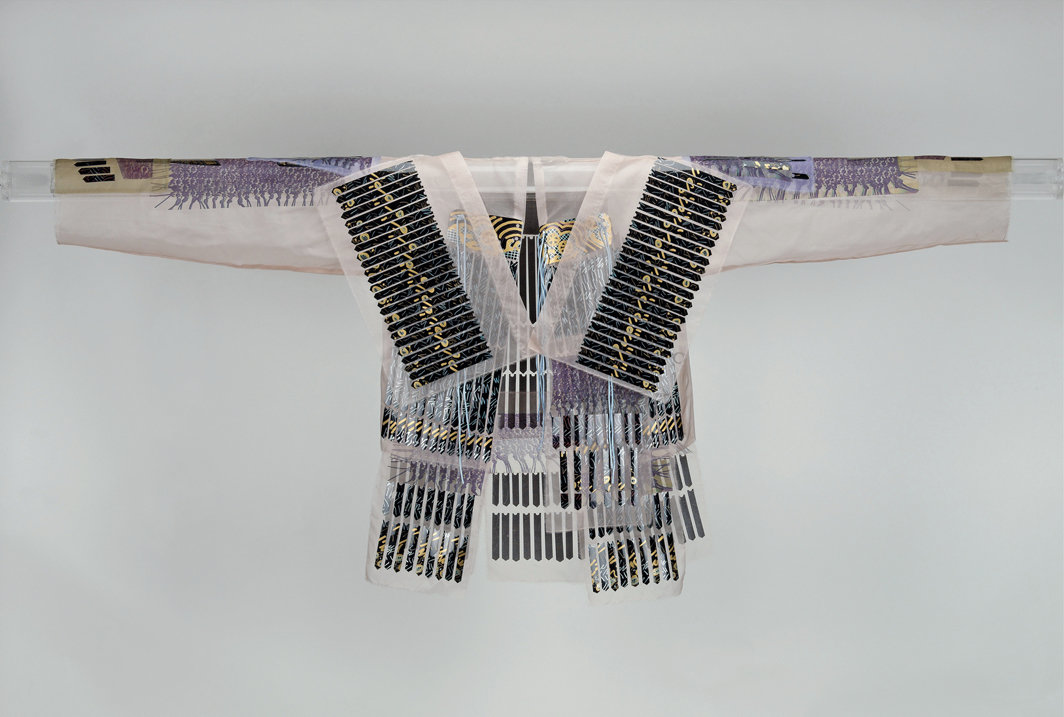

尽管如此,卡茨想做的恢复工作——为受到不公正忽视的艺术现象恢复地位——同时也贯穿着一种纠正的冲动。为了反映当下的紧迫问题,她把原始参与者们不断变动的网络扩大到可以包含那些如果不是住在远离沿海中心城市的地方并自我定位为手艺人——比如陶瓷艺术家贝蒂·伍德曼(Betty Woodman)——那么“本来会,可能会,应该会”参与该运动的人。同样的命运也适用于像威廉·T·威廉姆斯(William T. Williams)这样的艺术家,尽管他的抽象画创作受到伊斯兰视觉传统(很多P&D艺术家的决定性关注点)很大影响,却完全不在这个纯粹白人主导的运动视线之内。卡茨广撒网的做法开辟了发掘其他盲点的可能性。比如,为什么不把凯瑟琳·韦斯特法尔(Katherine Westphal)手工印制的纸和服放进来,以此扩展夏皮罗和罗伯特·库什纳(Robert Kushner)在服装领域的探索?这些都是七八十年代加州和纽约地区在可穿戴艺术形式上进行实验性探索的纺织物艺术家作品里的佼佼者。尽管P&D十分注重民间和历史工艺传统,对于战后兴起并在当时备受关注的“工作室工艺运动”(studio-craft movement)他们却兴趣不大。批评家芭芭拉·罗斯(Barbara Rose)曾揣测,艺术家对他们在应用艺术领域接受过专业训练的同行不屑一顾,这种轻蔑的根子上是势利。[3]但就P&D的艺术家而言,对于自身作品的地位,以及进一步对自身职业位置的焦虑可能也导致他们不愿意跟自己天然的盟友,跟这些被贬低为“次要领域”的当代从业者们结盟。

P&D的一位早期成员金·麦克康纳尔(Kim MacConnel)最近将这一多样化的团体组成形容为“一群同道人,却有着极为不同的兴趣。”展览“乐意”通过扩大该群体已经非常松散的网络,以处理当下的意识形态问题,这一做法很可能会歪曲最初推动运动成型的混合了各种反动的、偶然的,以及必然充满党派之争的观点集合,即便每位成员都有自己在艺术上的追求。可以说,目前我们需要的,不仅仅是借助救赎式和矫正式的策展方法把P&D的艺术家放到一个更大的框架里阐释,无论组成这个框架的是其先驱者、同代人,还是广义上共享了该运动多样化的美学兴趣的继承者。重新打捞这场运动的关键在于对其核心美学关注点——尤其是“装饰”这一高度主观、难以捕捉的观念——进行历史化的细致分析。

1974年末,按照贾登后来的说法,由于对当时批评界的狭隘感到绝望,一小群不同世代的抽象画家开始在曼哈顿下城的loft里聚会。他们往往刚出炉的新美学既包容,又奔放,而且多姿多彩,与当时占主导地位的严肃的还原主义抽象画格格不入。为挑战那时候绘画话语中流行的媒介具体性的狭隘论述,他们不仅借鉴了非西方文化传统里的装饰模型——特别是伊斯兰传统中的抽象图样——同时还从通常被视为女性工作的民间和家庭工艺中汲取灵感。找到志同道合的朋友让他们感到兴奋,但同时可以想见的批评意见又令他们忧心忡忡,于是他们找来戈丁,讨论把自己作为一个运动整体推出的好处。在他们的考量中,最重要的是从妇女运动(原始成员里有好几个人都曾亲身参与)学到的经验:团体奋斗的战术价值、集体行动、网络建构,以及意识提升。1975年,很快就将以“图案与装饰”为人所知的这场运动结晶为一系列公开活动:艺术家讲座、对谈,以及由运动成员简·考夫曼(Jane Kaufman)策划的一次画廊展览,题目取得铿锵有力,叫“装饰十法”(Ten Approaches to the Decorative)。批评界的认可随之而来,紧跟着是市场的背书。到七十年代末,全美各地的很多私人和公共展场都举办过P&D的群展;还有一些展览开到了欧洲。销售额迅速攀升,导致很多核心成员开始把全副精力都放到管理自己蒸蒸日上的职业生涯上。他们似乎已经无暇再聚。到八十年代中期,运动完全陷入了停滞。

在这一如今已经标准化的叙述中,激发他们奋起行动的焦虑感被反复提及。事实上,他们对绘画扩展领域的回归性视野在艺术界几乎没有遇到任何实质上的或持续的抵抗。[4]到P&D运动开始进行时,以装饰和接近抽象的图案为处理对象的艺术已经普遍存在,只不过极少被批评话语论及。

1970年,当时最受人认可的抽象画家弗兰克·斯特拉(Frank Stella)在纽约现代艺术博物馆的第一场回顾展的画册上曾这样预言。“我的主要兴趣,”他在提及自己的近作时写道,“就是让通常被称为装饰画的东西在明确的抽象意义上真正成立。”但紧接着他又对自己的说法进行了修正:他所说的“装饰……是在好的意义上”,并援引以其明显带有装饰性的剪纸系列而受到空前赞誉的马蒂斯为例。[5]如果存在“好”的装饰,那一定也有“坏”的装饰,但什么是坏的装饰斯特拉并没有明言。对于那些推崇他的艺术的理论大拿而言,P&D画家的作品很可能代表后者,但他们一般不会对后者做出任何批评:沉默可以是非常有效的否定手段。然而,对于其他一些六十年代纯粹主义抽象画的支持者(比如后来迅速改变立场的佩隆)来说,变化已经山雨欲来。他们对P&D的全盘接受说明当时各种硬边几何和系统化抽象已经让人感觉到某种欠缺:苍白、封闭、空洞无物。若非如此,怎么解释P&D运动才刚刚开始就立刻在口碑和商业上取得了双丰收?

1979年,策展界的传奇人物哈罗德·泽曼(Harald Szeemann)到访纽约,准备亲自考察这批在欧洲被吹捧为最新一波前卫艺术的创作实践。尽管女性艺术家在运动中占据的优势地位令他印象深刻,但泽曼很快意识到,在一个摄影、录像、电影、行为表演和观念艺术等诸多领域都涌现出了大量激进的表达形式的时代,P&D根本算不上越轨,甚至不具备颠覆性。除了蒂娜·吉鲁瓦德(Tina Girouard)、托马斯·兰尼根-施密特(Thomas Lanigan- Schmidt)和内德·思迈斯(Ned Smyth)以外,运动的大部分主将都从未放弃将绘画作为自己的首要参照点。因此,P&D并不代表与过去的实质性决裂,相反,泽曼的结论是,这场运动意味着一种回归,希望回到一种“放松的”抽象艺术,正如马蒂斯早在他1908年的《画家笔记》(Notes of a Painter)中已经提到过的,就是于平面上装饰性地排列各种抽象形式。

马蒂斯写完那篇开创性的文章之后不到两年,就在慕尼黑看了一场对他而言具有分水岭意义的伊斯兰艺术大展;这次看展经历将促使他终其一生都迷恋伟大的装饰性文化。他的这种顿悟体验并不独特。其他很多人——从克利、康定斯基到斯特拉和P&D发起者里的贾登以及乔伊斯·克兹洛夫(Joyce Kozloff)——都紧随其后。在他1979年的文章《装饰冲动》(The Decorative Impulse)中,佩隆宣称,P&D的干将们之所以被伊斯兰艺术吸引,部分原因是因为艺术家们“不断地想要把艺术从反社会的象牙塔里拖出来,赶回日常生活的世界里。”这一目标在贾登和克兹洛夫那得到了真正的实现,两人对公共艺术创作和建筑的兴趣最终让他们获得了市民广场、纽约地下铁系统、美铁车站和公司大楼的创作委托。

到新千年伊始,西方艺术家在过去一个世纪里对伊斯兰艺术持续和反复的借鉴已经清楚地表明,现代主义艺术史的书写已经不能再把抽象与图案和装饰之间仍在继续的交集关系排除于考察范围之外了。“(装饰)远非是过时传统的储藏库,而是在现代艺术中发挥着建构性的作用,”马库斯·布鲁德林(Markus Brüderlin)在2001年为《装饰与抽象》所写的前言中说道。尽管如此,装饰与图案互相交缠的概念图谱也绝对不是普遍、单一和固定的。无论判断是由观众做出还是艺术家做出,称某件艺术品富有装饰性是一种性质判断,必然会带上意识形态色彩,且不可避免地会受到语境影响。虽然图案一般都服务于装饰冲动,但即便在P&D群体内部也能找到若干例外,比如托尼·罗宾(Tony Robbin)的艺术。在他七十年代制作的一系列充满抒情色调的大幅绘画中,罗宾以互相叠加的多维空间为模型,把源自日本及其他地区的艺术和建筑图案融合和堆叠在一起。八十年代,他借助计算机编程进一步深化了这些复杂的视觉探索。装饰是他实践的大敌。

今天在随口一说的场合,“装饰性”这个词可能仍然可以被用作一种负面标签。但它并不具备真实的分量,这不仅仅是因为我们已无法否认,装饰性在整个现代主义时期不断引发着艺术家和批评家的各种微妙的兴趣。过去二十年,以图案与装饰问题为出发点,使用纺织品材料和技术的艺术实践基本已经清除了这一词汇上残留的任何负面意味。令人失望的是,四场展览画册文章的作者没有一个人跟随前辈的脚步,或者利用自身的后见之明,去系统地、细致地探究和梳理这些无处不在却又难以把握的概念的运作机制。每本画册都重印了P&D全盛期包括戈丁、约翰·佩罗特(John Perrault)、佩隆、泽曼等在内的主要倡导者的文章,以及或新或旧的艺术家声明。鉴于这些材料大部分在网上都能找到,对它们的强调暗示着一种共同信念,即:权威性的定论和阐释权仍然掌握在运动发起者的手里。

因此,这几本画册未能以为数不多的若干挑战既有叙述的学术研究成果为基础继续向前推进。在1996年发表的一篇关于贾登的文章中,安娜·谢夫(Anna Chave)论述了在艺术家层次微妙的创作中,延续和借鉴与拒绝一样明显。十年后,谢夫在又一篇重要文本里探讨了六十年代末一群问题意识互有重叠的“法外之徒”女性艺术家——比如琳达·班格里斯(Lynda Benglis)、路易斯·菲什曼(Louise Fishman)、哈莫尼·哈蒙德(Harmony Hammond)、里·莫顿(Ree Morton),以及霍瓦德纳·品德尔(Howardina Pindell)[6]——如何为运动奠定了重要基础。

P&D在主流艺术史叙事里长期的隐身也许不仅可以说明过去的决定性阐释为何仍然具有强大的控制力,也可以解释为何关于该运动主要成员(比如去年刚刚去世,作品开始受到越来越多关注的吉鲁瓦德)的创作鲜有深入、细致的研究分析。吉鲁瓦德用以合法化装饰实践的模式非常特别,她用现成的旧布料制作临时的建筑式结构,并将其用到舞蹈或仪式表演的现场。在P&D运动里,吉鲁瓦德多少有点像个异类,她更多活跃在戈登·马塔-克拉克(Gordon Matta-Clark)、艺术家团体“安那其建筑”(Anarchitecture)和纽约替代空间格林街112号(112 Greene Street)周围的圈子里。对她独特的作品和职业生涯进行细读,将有助于我们走出单纯把P&D定位为一个专注于争夺绘画话语霸权的自我推动的多样化群体的批评框架,获得更复杂的认识图景。

近年来,鲜有学术研究对P&D的主要艺术家及其问题意识进行深挖,这让我们很难评估该运动的遗产。比如,如何将其对后续世代的影响区别于被波特称之为“极多主义”的宽泛的文化潮流?该运动对身份问题富有先见的探讨能够为当代基于种族与性别的主体性立场讨论带来什么样的启示?围绕这场大部分人都只闻其名未闻其详的运动,四场展览既没有给出定论,也没有覆盖所有问题,但无论如何,这都是一个值得欢迎的变化迹象。终于,门被打开了。

林恩·库克(Lynne Cooke)是华盛顿国家美术馆特别项目高级策展人。她目前正在筹备的展览“编织的历史”(Braided Histories)预计2023年开幕,将探讨抽象艺术家与纺织品设计师以及制造者之间的联系与交流。

注释:

1. 大卫·弗兰科尔,《瓦莱丽·贾登》,《艺术论坛》2016年2月刊,238页。

2. 另一个比较典型的例子可能要数《1900年以来的艺术:现代主义,反现代主义,后现代主义》(Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism)(纽约:Thames & Hudson,2004)。这本教科书对当代艺术史叙述影响至深,而书中完全没有提到图案与装饰运动。

3. 参见芭芭拉·罗斯对1969年的美国工艺品大展“物:美国”(Objects: USA)的评论文章:《工艺已经今非昔比》(Crafts Ain’t What They Used to Be),《纽约》杂志,1972年6月19日,72-73页。

4.最出色的批评文章参见唐纳德·库斯皮特(Donald Kuspit)的《对女性主义的背叛:反对女性主义装饰艺术》,《艺术》(Arts)杂志,1979年11月,124-26页。

5. 威廉·S·鲁宾(William S. Rubin),《弗兰克·斯特拉》(Frank Stella)(纽约:现代艺术博物馆,1970),149页。

6. 安娜·谢夫,《没有秩序的秩序:瓦莱丽·贾登的艺术》(Disorderly Order: The Art of Valerie Jaudon),收录于《瓦莱丽·贾登》,编辑:Rene Paul Barilleaux(杰克逊市:密西西比大学出版社,1996),9–47页;以及《法外之徒:1967-1975纽约的女性,抽象与绘画》(Women, Abstraction, and Painting in New York, 1967–1975),收录于《鼎盛时期,艰难时日:1967–1975年的纽约绘画》(High Times, Hard Times: New York Painting 1967–1975), 编辑:Katy Siegel(纽约:DAP,2006)。

文/ 林恩·库克

译/ 杜可柯