过去十年,巴勒斯坦艺术家巴塞尔‧阿巴斯(Basel Abbas)和茹安妮‧阿布-拉赫梅(Ruanne Abou-Rahme)穿行于巴勒斯坦及更大的阿拉伯世界破碎的历史之间,他们的创作包括了声音、影像装置、出版、表演,以及最近开始引入创作的基于网络的项目,他们的实践与离散和抵抗的历史及当下经验构成了辩证的对话。这个艺术家组合的档案趋力在于通过建构跨时空的关联将被殖民主义控制的想象再度激活,他们的关注点锁定在面对无止境暴力时的日常反抗形式。在他们严谨的、多面相的实践中闪现的是那些激烈的事件、被压抑的斗争,在不同时期以不同面貌重返的革命精神的爆发。巴塞尔‧阿巴斯和茹安妮‧阿布-拉赫梅的美学和伦理坚守在于一个巴勒斯坦主权,它既是集体性的,又与全球性的解放斗争密不可分。

阿巴斯和阿布-拉赫梅出生于1948年的“浩劫”(Nakba)造成的大离散以及1967年的阿拉伯-以色列战争的余波中,他们的青年时代大部分时间在耶路撒冷度过,沉浸于1960、70年代在巴勒斯坦和阿拉伯世界蔓延的革命激情中;在后奥斯陆协定(Oslo Accord)的1990年代,这种精神最终幻化成了巴勒斯坦当局的新自由主义国家工程——而不是继续争取建立一个巴勒斯坦主权国家。阿巴斯和阿布-拉赫梅分别离开巴勒斯坦前往英国读书,那是从2000年持续至2005年的第二次大起义期间;这对艺术家组合在2007年左右回到巴勒斯坦并开始了他们之间的的合作。

阿巴斯和阿布-拉赫梅合作的作品将现成影像素材与他们自己的记录图像以高强度的蒙太奇结合在一起,其效果是一种时而充满矛盾的意义“过剩”,挑战了一般媒体将巴勒斯坦简化为受害者或者恐怖分子的倾向。在2009年的《崩塌》(Collapse)里,爱森斯坦的《战舰波将金号》(Battleship Potemkin,1925)以及吉洛·彭泰科沃(Gillo Pontecorvo)的《阿尔及利亚之战》(Battle of Algiers,1966)电影片段与爱德华·萨义德站在耶路撒冷家门口的影像素材,以及两位艺术家自己拍摄的沙漠风景并置,此外更为作品增添了一层维度的是一些声音碎片,大部分来自他们混迹于拉姆安拉(Ramallah)的地下说唱和电子音乐圈的经验。这部黑白影像作品是艺术家返回巴勒斯坦的经历的缩影,观众迷失于在东部和西部、过于和现在、喧嚣的流行文化和干瘪的政治宣传之间的往返穿梭中,这可以说是对爱森斯坦关于蒙太奇功用的信条的一次实验:通过蒙太奇创造“与其材料即观众,相同的、真实的,且首先是身体性的作品。”

在2011年的《地带》(The Zone)中,这对艺术家再次使用了他们从《崩塌》开始尝试的借用现成素材的手法,但这一次他们走得更远,他们将录像放置在了一个建筑环境里。这种呈现方式回应的是拉姆安拉的城市建设空间,一直以来,这座城市都处在巴勒斯坦解放组织(PLO)的乌托邦野心和新自由主义房地产开发的断裂中。在由一条条狭窄走廊组成的拥挤而昏暗的空间里,数个分散的屏幕描绘了处在过往荣耀岔路口的西岸,占领下的残酷生存现实,以及资本主义野心的空洞。我们即是一个充满了悲剧性矛盾的世界的见证者,黑白录像里平行播放着从巴勒斯坦解放组织档案中截取的阿拉伯表演者,城市中心摇摇欲坠的被摧毁的大楼,巨大的高级住宅广告牌,镜头扫过1980年代PLO剥落的海报,其中一张上面宣称:我们将获得新生。

并置和采样一直是阿巴斯和阿布-拉赫梅作品中的关键,他们对现成素材的操控也很明显是对巴勒斯坦和阿拉伯世界前辈艺术家的呼应,比如瓦利德·拉德(Walid Raad)、凯利尔·拉巴(Khalil Rabah)和拉里萨·桑苏(Larissa Sansour),他们以各自尖锐的方式揭示了殖民主义诱导下的后殖民主义状态是如何历史性地去抹除档案的。不过前一个世代的艺术家的实践更多集中在半虚构叙事和机构批判,而阿巴斯和阿布-拉赫梅选择在被拉长的当下细致地整理危机的种种间接经验,以此作为殖民主义持续蚕食时间的证据。他们的这一冲动来自远距离见证了2010年到2012年间埃及和突尼斯民众起义和暴动的经验。这些被称为“阿拉伯之春”的革命从未抵达巴勒斯坦,但在Twitter、Facebook和YouTube上流传的民众抵抗的图像深深地吸引了这对艺术家,他们同时也在思考一个或许一直以来在潜意识层面引导了他们创作方向的问题:如何击破过往与现下革命间的距离?如他们这般建立联系是否可以对抗政治上的失望,即,失败的忧郁?

于2012到2015年间分阶段完成的三段式录像装置《偶然的叛乱者》(The Incidental Insurgents)是他们对该问题的回答。他们一直着迷于徘徊在历史边缘的激进人物,这次他们将目光投向了世纪之交的著名无政府主义者维克托·塞尔日(Victor Serge)——他的《1901-1941革命回忆录》(Memoires d’un révolutionnaire 1901–1941,1951)成为了阿拉伯之春期间左翼群体中广为流传的读物,以及巴勒斯坦匪徒阿布·吉尔德和阿拉米特(Abu Jildeh and Arameet),他们在1930年代攻击了不少英国殖民者以及富有的巴勒斯坦人。《偶然的叛乱者》的第一章名为“关于匪徒的章节”(The Part About the Bandits),是一部公路电影/散文电影,艺术家撰写的剧本把这些人物的事迹和罗贝托·波拉尼奥1998年的小说《荒野侦探》里那些漂泊的主人公的故事结合在了一起。这位智利作家小说中的文字和塞尔日书里的片段时而闪现在屏幕上,两个无名人物——两位匪徒的替身——开车在沙漠中漫无目的地游荡,时而遭遇死胡同或是被废弃的建筑。这部影片拍摄于西岸地带,但剥除了任何可以辨识的空间指示物,拉平了波拉尼奥的墨西哥(这里也是塞尔日的最终停留地)与吉尔德的巴勒斯坦之间的距离,屏幕上出现的阿拉伯语和英语的文本让我们窥见艺术家的思考之所系:行动的无能,对诗意之举的找寻……对不可能的新的尊严的追求。

阿巴斯和阿布-拉赫梅的气息既非怀旧的也非浪漫的;影片里的两位缺少戏剧色彩的匪徒始终将后背朝向摄影机,他们不是英雄,而是化身,如两位艺术家一般,努力在政治许诺与失败的反复中找到一种理解的方式。受历史先例驱动同时又受挫于一个即将终结的未来,阿巴斯和阿布-拉赫梅的叛乱者穿过无尽的沙漠,而沙漠也隐喻了政治可能性无可名状的地平线。在影片接下来的章节里,这个地平线变得越来越遥远了——吉尔德被捕并被杀;塞尔日和他的“邦诺帮”(Bonnot gang)走向了断头台。在这里,屏幕上的文字片段内容变得越来越急迫,它们的闪现也越来越狂躁和混乱:我在狂热中复发/在我的梦中,第三章节中的文字说道。最后部分的影像有一种自我重复的特征——前两个章节中的文字片段以一种令人眩晕的速度在屏幕上闪过,电影结束在这些叛乱者又重新回到车里,再次开始了他们没有尽头的旅行——也暗暗反映了艺术家拒绝接受毫无政治可能性的当下的态度。

如果说巴勒斯坦以及巴勒斯坦人的历史从根本上来说就是不连贯的、只在其散居者的脑海中保持着鲜活的,那么阿巴斯和阿布-拉赫梅在他们的多感官装置中使用的片段在情感层面唤起了这种断裂感,超越了简单的说教,也避开了实际并不存在的“凝聚力”的假设。他们运用的是一种动态方法——利用新媒体的建筑设计学来激发格式塔感受。通过非叙事性的声音拼贴、多屏幕和投影以及现场表演,艺术家反映了巴勒斯坦抵抗运动本身多管齐下、多媒体、跨越全球的属性:这一运动包括在巴勒斯坦境内外为声援巴勒斯而发起的抗议中的身体;包括全球性的抵制、制裁和撤资运动;包括最近在艺术博物馆和其他文化机构中发生的非殖民化努力;包括通过独立媒体推动而日益提高的对巴勒斯坦历史教育的重视;以及那些生活在隔离制度下的普通巴勒斯坦人微小而平凡的抵抗形式。

2016年完成的多媒体项目《然而我的面具是强大的》(And yet my mask is strong)结合了其中一些想法。该项目的一些版本以多媒体装置的形式出现,分别于2016年在伦敦的Carroll/Fletcher空间以及2018年在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的克兰纳特艺术博物馆展出(Krannert Art Museum,同名书籍于2017年出版)。这个项目的“主角”是艺术家在耶路撒冷博物馆看到的一个新石器时代的面具,博物馆称面具出自以色列。阿巴斯和阿布-拉赫梅从博物馆的网站下载了面具的照片,并用这张照片制作了3D打印模型,并最终完成了一部电影,其中,一群演员戴着面具穿过1948年浩劫期间被夷平的几百个村庄眼下杂草丛生的废墟。我们看着这些身份不明的人物穿过蔓生的植物和散落的砖块,背景是雷鸣般的电子配乐,艾德丽安·里奇(Adrienne Rich)1973年的诗歌《潜入沉船》(Diving into the Wreck)的片段在屏幕上断断续续地闪现;人物的寻找行为让人回想起阿巴斯和阿布-拉赫梅更早电影中的叛乱分子。

这件作品与艺术家此前作品的呼应显示出阿巴斯和阿布-拉赫梅对回归的概念价值的执着,这也是散居国外的巴勒斯坦人的永恒梦想。然而在这里,回归的主题不是遥不可及的希望,而是一种积极的行动。《然而我的面具是强大的》的镜头在废墟中过分茂盛的植物上小心翼翼地盘旋着——作品用徘徊、在沉船中消磨时间的举动,作为“穿越”危机的一种方式。

在拍摄这部电影之前,两位艺术家多次与朋友和熟人一起前往拍摄地点,他们听说巴勒斯坦年轻人一直在利用这些废弃的建筑作为他们气氛愉快的(虽然是非法的)聚会的空间。以色列官员使用非本地产的松树对前村庄的景观进行了改造,但艺术家们很快发现本地野生百里香、石榴树和其他植物顽固地在新种植的树木中占据了一席之地,并且隔开了建筑物的残余部分。通过将他们的艺术实践与这幅鲜活的重写本——一个被遗忘的风景的索引——联系在一起,艺术家们将自己置身于巴勒斯坦抵抗运动的更长的传统中,其中土地不仅是必须去赢得的领土:它是集体身份的一个活生生的宝库。

阿巴斯和阿布-拉赫梅对声音、图像和姿态的拼贴与亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)和卡特琳娜·雷居利耶(Catherine Régulier)的“节奏分析”(rhythmanalysis)项目很接近。这个基于列斐伏尔的著作《日常生活批判》( Critique of Everyday Life,1977)的项目提出,日常生活同质化、可量化的时间是多节奏活动的同步——介于日历的循环时间与个体生活节奏、知觉和情感共同产生的存在方式之间。节奏分析式的主观对阿巴斯和阿布-拉赫梅的项目是适合的,不仅因为艺术家对运动图像和声音的切分,也因为他们强化了巴勒斯坦抵抗运动的多维度形式和复杂时间性。在隔离制度下,巴勒斯坦人的活动不断受到监视,行动也受到限制,诸如排队通过检查站之类的微小行为构成了对过去、现在和未来的彻底改造。

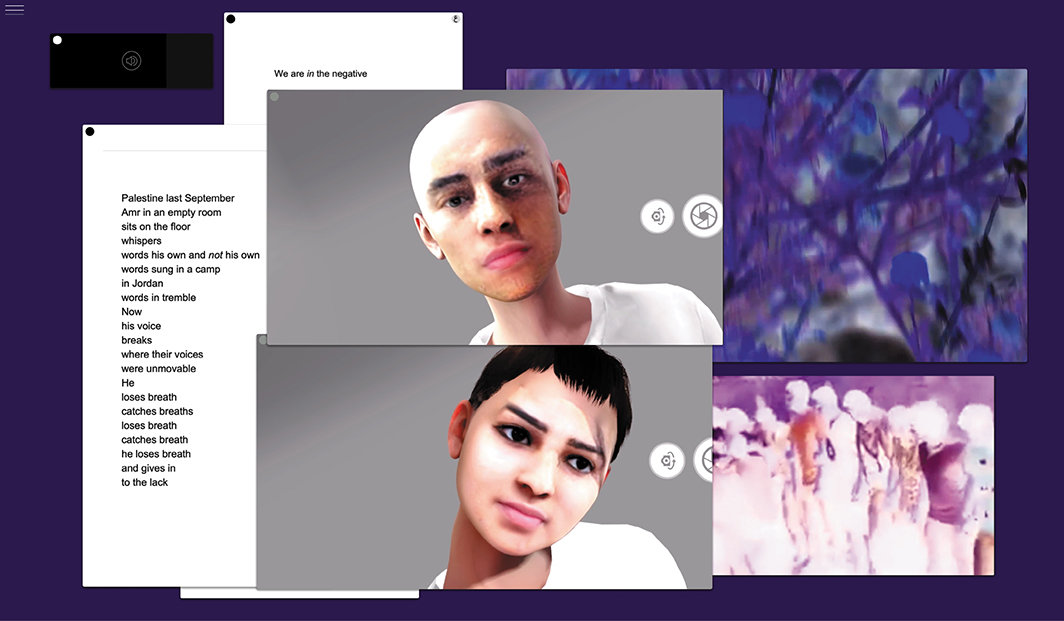

在疫情导致日常生活陷入停滞前的几个月,阿巴斯和阿布-拉赫梅一直在发展一个关于大阿拉伯世界哀悼政治的项目。但随着新冠病毒进一步重创了这些常年受战争之苦的国家原本就十分脆弱的医疗基础设施,两人改变了最初的计划,并于2020年12月开启了《后记:当所有东西都被采尽》(Postscript: after everything has been extracted),这项工程是由纽约Dia艺术基金会主持的“艺术家网络项目”(Artist Web Projects)计划的一部分。这件嵌入浏览器作品呈现了艺术家数字档案中的各种材料——从巴勒斯坦民歌中提取的音乐和声音片段,当地草药和花卉的Photoshop图像,记录巴勒斯坦风景的视频片段——所有这些都是经过分类和可点击的,用户可以自行浏览。

阿巴斯和阿布-拉赫梅的桌面影院只是艺术家们在疫情期间利用在线平台工作的方式之一。像许多人一样,他们发现自己反复被邀请参加直播对话、论坛和讲座。这些活动既是艺术家实践的延伸,也是引起人们对巴勒斯坦事业关注的一种方式——于是人们会感觉到自己与通过在线空间中图像和信息的循环发生的激进主义密不可分。

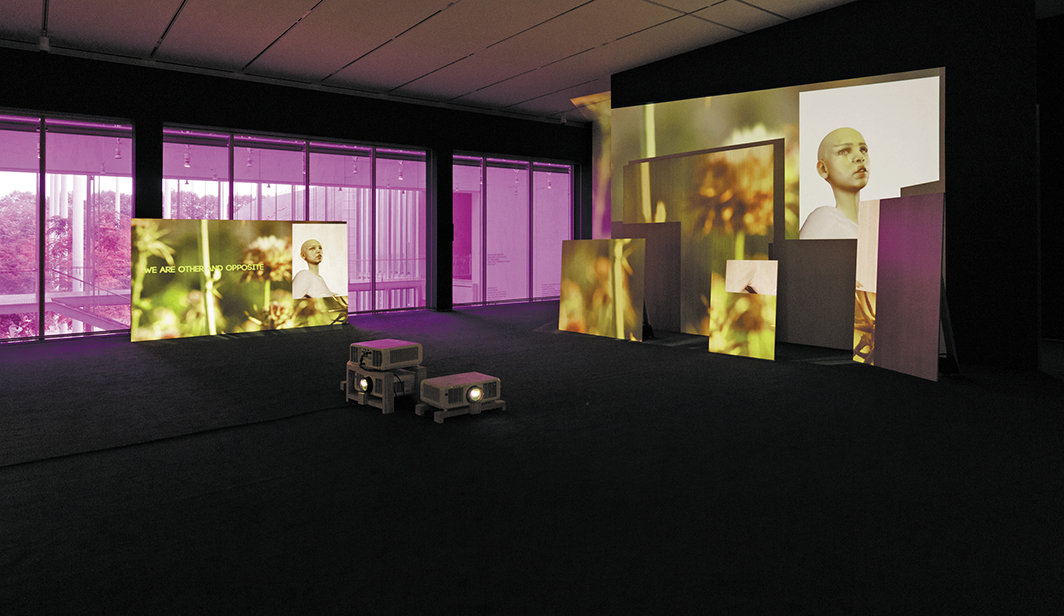

去年夏天,阿巴斯和阿布-拉赫梅在芝加哥艺术学院美术馆举办了由迈特·伯贾巴德·洛佩兹-佩斯特(Maite Borjabad López-Pastor)策划的个展“如果我们之间的这座大山能被夷为平地”(If only this mountain between us could be ground to dust)。两部循环播放的影片被投影在一组尺寸不一的木板上:《哦闪亮的星星作证》(Oh shining star testify,2019)围绕着14岁男孩尤素夫·阿沙瓦迈汗(Yusef a-Shawamreh)的死亡展开,他在去希伯伦的隔离墙附近采摘“akub”(一种可食用的蓟类植物)时被以色列士兵枪杀。他的谋杀被CCTV记录了下来,并在网络上传播开来,这段视频再次出现在了展览中,像地心引力一样将整个装置聚拢在一起,在此之外是艺术家拍摄的影像——一只无形的手在采摘“akub”,歌舞的片段。

第二个录像《在那些人们的存在和消失互为湮没的可怕边界上》(At those terrifying frontiers where the existence and disappearance of people fade into each other,2019-21)以被巴勒斯坦行动主义者称为“回归大游行”(Great March of Return)的事件为主题,这是一系列要求拆除隔开加沙和以色列的边界墙的抗议活动,从2018年3月开始,每周发生,持续了六个月。

抗议者们不顾被监视和识别出来的威胁,一次又一次地回到隔离墙,让自己身陷被以色列占领者杀害或致残的巨大风险——很多人后来也确实遭遇了这样的命运。阿巴斯和阿布-拉赫梅看到了这种勇气中强有力地体现出的解放运动不间断的潜力。不过艺术家们必须慎重地思考如何最好地表现这种勇气。揭露抗议者的身份将使他们再次处于危险之中。为了隐藏抗议者的面孔,艺术家们将示威活动的图像和视频输入他们的3D软件中——但这一次,程序错误生成了看起来像是布满伤疤和瘀青的形象。(阿巴斯和阿布-拉赫梅推测这些故障是由于软件无法完全渲染那些人挤人的低像素画面造成。)

保留这些数字疤痕并非简单的决定。从某些角度来看,艺术家们转向模仿式再现是对他们早期作品的回应。在这里,数字化身使得艺术家能够传达伴随占领发生的暴力及其在媒体上的再现,但只是这样还不够。尽管他们无法亲临现场与抗议者站在一起,但阿巴斯和阿布-拉赫梅试图通过用他们自己的身体带动的数字化身来传递抗议者的信息,与此同时他们也在用阿拉伯语歌唱着自己编撰的剧本,内容来自萨义德的《最后的天空之后》(After the Last Sky,1999)的片段。

我们都清楚地知道,同理心有其局限性。然而阿巴斯和阿布-拉赫梅表达团结的姿态达到的广度,以及他们对共享的痛苦和平行的斗争的辨识和呈现仍然是深刻的。这对艺术家警惕并防止革命精神沉淀成空洞乏味的形式,并且在艺术系统最稀缺的领域中释放它。今年三月,他们开启了Dia委托项目的第二个阶段“希望遗忘永不亲吻我们的嘴”(May amnesia never kiss us on the mouth),这也会是他们的MoMA展览的一部分,展览由策展人玛莎·约瑟夫(Martha Joseph)策划,将于今年春天在克拉维斯工作室(Kravis Studio)展出。展览中的网络元素是艺术家收集的大量视频档案的索引版本,其中大部分记录了来自伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦和也门的不知名表演者通过歌曲、舞蹈以及音乐表现出的对占领的抵抗姿态。基于这些参考资料,艺术家们与舞者莉玛·巴兰斯(Rima Baransi)以及巴勒斯坦电子音乐家Makimakkuk、Haykal和Julmud共同创作了新的表演。虽然这些表演最初是为了在MoMA展览中和视频、雕塑一起现场呈现,但它们同时也被轻松地转化成了一种在线形态,这也体现了阿巴斯和阿布-拉赫梅对媒体和信息灵活、流畅的把握。无论是在情绪还是在目标、形式和结构上,这些不同的片段有望在一种狂喜的节奏中和谐共处,其开放度足以转化解放运动回声中蕴含的活力。

陶西夫·诺尔(Tausif Noor)是一位批评家,也是加州伯克利大学艺术史系的研究生。

文/ 陶西夫·诺尔

译/ 郭娟