总体艺术是现代主义最重要的发明之一:如果生命正变得四分五裂——公共与私人分开,工作与闲暇分开——“总体艺术”则承诺将不同学科与观众结合到一起,打造某种共同体。从1875年开始,在巴伐利亚国王路德维希二世的支持下,理查德·瓦格纳(Richard Wagner)在德国拜罗伊特发起了一个音乐节,上演自己的史诗歌剧,获得了一批有时甚至非常狂热的忠实拥趸,也引发了激烈的批评(阿多诺曾说他是“一个用重讲过去的英雄事迹来安抚被鄙视的中产阶级成员的革命者”)。尽管瓦格纳的作品看上去都是虚构的古代故事,但在这位作曲家的眼里,它们同时也是“未来的戏剧”。因此,在150年后的今天,当生命的各个组成部分都越来越广泛地被一张看似智能的设备之网连接起来的时候,重新思考“总体艺术”就变得颇有意味。这个问题构成了阿兰姆·莫沙耶蒂(Aram Moshayedi)在洛杉矶汉默美术馆策划的“生命”(Lifes)展的核心。虽然展览本身充满症候性,但它把我们带到了某种也许可以开始思考当下的位置上。

“生命”展的现场不太像展厅,而更像是舞台,甚至是游乐场或迪厅。空间大而空——没有隔断,也没有假墙——地板上铺有地毯,以强调观众的身体与艺术作品在空间中的共同在场。进入展览,你进入的不是一个白立方,而是一个受控环境,展厅空间与其说代表无时间的永恒,不如说处于精准计时下。随处可见幽幽的紫色光晕,以及投影屏幕和扬声器(一份小册子会告诉你现场每分钟发生的各种变化),让人忍不住想象这一切背后有一个巨大的硬盘在控制着所有灯光、录像投影和音轨播放,如此才有了眼前这不断变化且看上去十分昂贵的精密布景。很多不同领域的专业人士为该项目注入了生命,包括音乐家(Pauline Oliveros),演员(Aubrey Plaza),艺术家(Rosemarie Trockel),编舞家(Andros Zins-Browne),批评家(Greg Tate),剧作家(Adam Linder),以及诗人-画家-钢琴演奏家(Wayne Koestenbaum),但最引人注目,同时也有些令人惊讶的是,几乎所有参与者都在非常传统,或至少是各自独立的媒介里工作。策展人才是这一多媒介合作项目(批评话语的老靶子“景观”这个词感觉已经太过时了)的真正创作者。

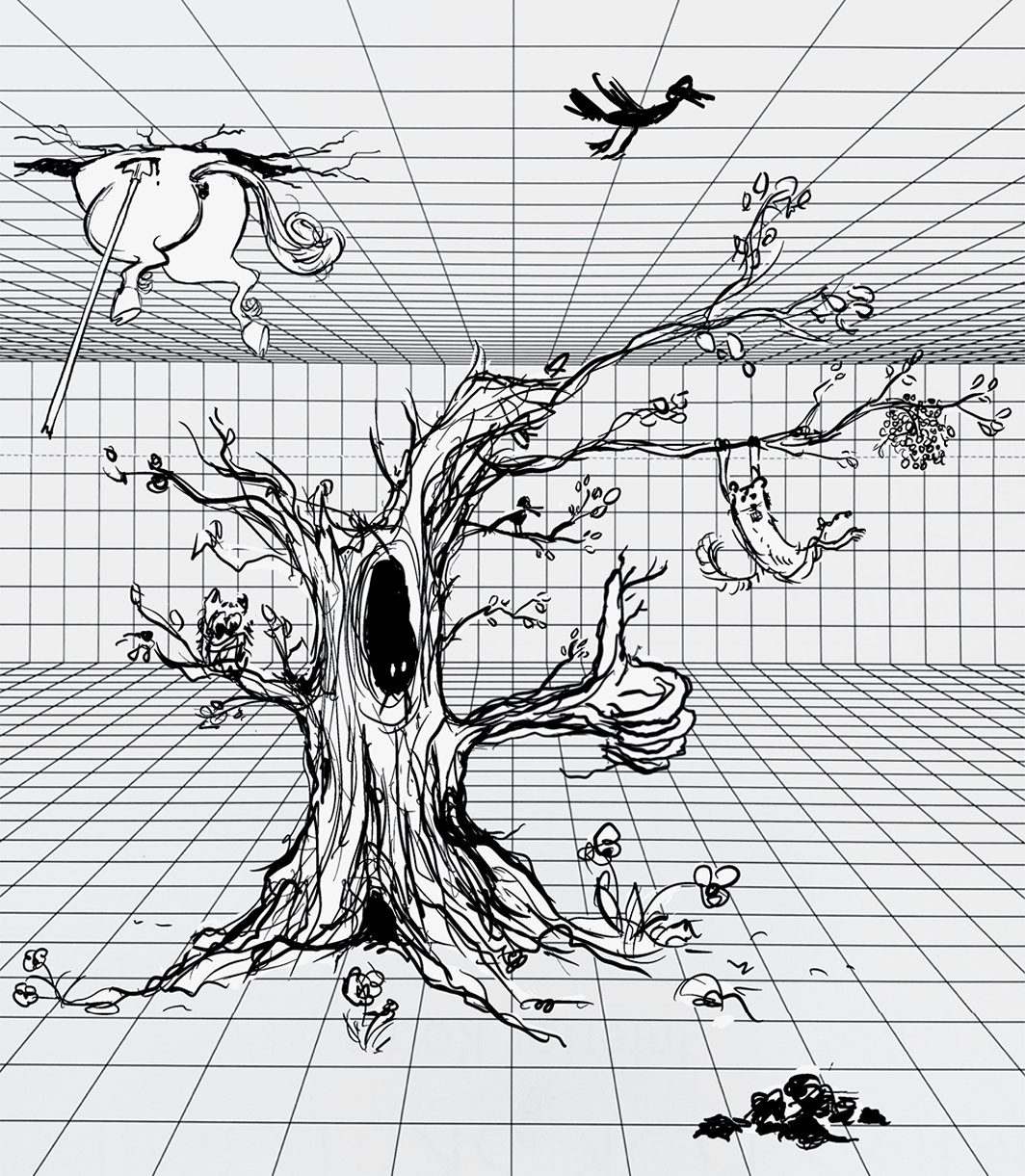

“生命”展首先让我感到好奇的一点——除了展览广告背景里令人联想到超级工作室(Superstudio)的“无限纪念碑”的网格平面以外——是它把不同领域的参与者都一视同仁地列入了展览长长的艺术家名单里,光看名单你会以为这是一个比实际在展厅里看到的展览要大得多的项目。这一水平性挑战了既有的等级结构——不光是艺术家和批评家之间,也包括艺术家和好莱坞演员之间的等级结构——但同时也抹平了一些实际上可能就是不一样的事物之间的差别;而且,名单虽然指向一个集体合作项目,但却容易把观众的注意力引到一个一个的人名,而不是曾经所谓的“作品”上。就此而言,“生命”展很像一份派对的客人名单,东道主是莫沙耶蒂。延续哈罗德·泽曼(Harald Szeemann,1983年,泽曼本人就做过一次有关“总体艺术”的大型展览)和尼古拉·布希欧(Nicolas Bourriaud,1996年布希欧推出“关系美学”的“交通”展在将展览视为事件或由可见与不可见力量组成的聚合体这方面,具有重要的先驱意义)的传统,莫沙耶蒂在这里扮演的角色也是一名“展览制造者”(Austellungsmacher)。这种大师风格在今天已经不流行了,所以在当前勤恳尽职、恪守责任的展览领域中,看到还有策展人试图把当代艺术和当代生活联系起来思考,的确令人感到新奇和兴奋。也要给愿意冒这个险的机构一些掌声。

尽管统一感笼罩着整个空间,但还是有部分作品跳脱出来:最大的一件是莫拉格·凯尔(Morag Keil)的《呕吐物旋涡》(The Vomit Vortex),这个空气传送管道系统蜿蜒地穿梭于不同展厅之间,过一阵子就发射一弹艺术家的人造呕吐物出来绕展览转一圈。这是一件有点傻、有点中二的作品,但我这样说完全是褒义——装傻可能是现在保持严肃的唯一方法了。巨大的透明管道在角落处穿透墙壁,暗示美术馆经过调控的表面背后还藏着一套基础设施。每个墙壁开口处的周围都贴着一张很大的贴纸,上面印有美术馆的“内部景象”,有的形同伤口,有的显示的是老式砖墙,还有一些是附近设施(比如美术馆咖啡店)的照片。颇具启示性的是,对内部的揭示也是假象。这件作品让人想起罗伯特·史密斯森(Robert Smithson)1972年呼吁对“将艺术家缝进去的装置”进行调查的说法,但五十年后的今天,“缝”已经不足以描述两者关系了。更准确的说法也许是被加工和被粉碎?被嚼烂,被消化,再被吐出来?面对复杂的艺术界,艺术家已经无力再灵巧穿行于其间了。她变成了一件加工产品,一种剩余物,从系统这头进去,再从那头出来。

当然,到目前为止我所描述的只是“生命”展很小的一部分。展览还包括一根聚氨酯材质的原木(Piero Gilardi);时而会有舞者骑上去的九头大理石狮子(Nina Beier和Bob Kil);献给物种混合的一座新构成主义风格的纪念碑;以及若干有关皮姆岛(即加州圣卡塔利娜岛)的作品(Rindon Johnson, Kite和L. Frank)。还有展览的画册,零星地扔在展厅各处的地板上。这本看起来更像手册或读本的出版物里没有任何艺术作品的图像,而是收录了很多艺术家间的对话,以及哲学家法希姆·阿米尔(Fahim Amir)关于颜色的一篇美文;批评家格雷戈·泰特(Greg Tate)和学者香农·杰克逊(Shannon Jackson)的敏锐分析;还有奥利维亚·摩尔(Olivia Mole)在边边角角留下的像喝大了以后画的小图案。从二月到五月,展览还组织了一系列表演、讨论、放映、合作活动和音乐会——如同一个跨越时间和空间的节日网络。这是当代展览制作的一种典型模式:聚集起大量活动的组件,以致于最后没有人能真正把握整个项目的面貌。在某种程度上,对这种项目进行评价是不可能的,因为总是有多出来的东西,总是有你看不到的地方,但如果说这种丰富性威胁到了批评的正常运作(我没事),它同时也从公共(意即“可讨论的”)生活转向了私人的、情感的生活(转向了小集团,也许可以说)。在这里,隐晦被视为一种价值。画册卷首为展览定调的题词引自艺术家查尔斯·盖恩斯(Charles Gaines,在他此次参展的雕塑作品里,一块拴在铁链上的花岗岩被周期性地放下来砸一块玻璃板)说过的一段话:“艺术作品,总体艺术作品,涉及到我自己的很多侧面,而不止一面,它们都想参与到作品里。但当作品完成,它们便统统消失,宣告对整件事的不知情,记录下不在场证明。”这段话的意思似乎是,尽管艺术家的生命进入了艺术品的制作,但他们的劳动(及其情感)在作品完成和送走之后就被遮蔽和掩埋了,不过说实话,这并不算什么大发现:当代艺术已经不再需要作者之死,而更多是把他们变成一种让人好奇的幽灵。

但最令我印象深刻的是,展览如何走向了一个与其最初意图完全相反的方向。有意思的并不是艺术家们的生命或身份,尽管展览入口墙上显示艺术家之间结成的社会网络的图表似乎意在让我们感到震撼。相反,展览想要的,是我们的生命,是观众的生命(或者也许只要我们的热量和能量就行,正如展览中Cooper Jacoby遇热变色的椅子所示)。“生命”展不仅仅是一个供人参观的展览,而更像是一个待人加入的装置(借用史密斯森的话)——在此意义上,它是对整个当代艺术界最精准的隐喻。这场展览所做的,不是抵制当代艺术——更不用说当代生活——的相互连接性,而是强化它,编排它,对它进行审美化,让它看上去更优美。如此一来,我们就被放到了一个比较尴尬的位置。我们可以顺从其潮流,感受其氛围,了解所有的参考指涉——或者我们可以拒绝,转身走开,彻底避免被吸入。在“生命”里可以找到愉悦,但“想要更多——或更少”里也有。

亚历克斯·基特尼克(Alex Kitnick)在纽约州巴德学院教授艺术史。

文/ 亚历克斯·基特尼克

译/ 杜可柯