一个reddit用户发帖说,“我妈叫我不活(unalive)了,因为我是gay。”下面回复说(我稍微转述一下),“你的卵子捐赠者太差劲了,不配被叫‘妈’。” 让自己“不活”的意思是让压迫力量剥夺自己的生命。这个词是算法黑话(Algospeak)之一,网友们发明了这些新词来避开人工智能的审核;升华造出了一种新的符号。死亡驱动力与生命本能融合,创造出一种新的状态:不活(unaliving)。它不是“活”(liveness)的反义词,不像电视时代预录节目的“死”对应现场实况的“活”——在两年的无休止Zoom会议和来自空荡荡的剧场的直播行为表演之后,我们已经把这种差别远远抛在后面——而是在某种意义上,生与死,之间与之后,已经越来越变成同一种东西。

我在一场先是可怕然后又变得乏味的疫情中经历了中年,我从我的千禧年和Zoom世代线人那儿知道了“不活”这个词,他们负责传送来自另一个世代的消息。我的techno-DJ朋友告诉我,一个在Twitch上直播的玩家在游戏里干掉士兵时用的就是“不活”这个词,而不是“杀掉”(kill)。另一个朋友,一个“龙与地下城”( Dungeons & Dragons)的podcaster,失业且没有保险,我是他挣扎想要自杀时会打电话的人之一。我们用“不活”来指代他的严峻处境,避免直接说“自杀”这个词。

TikTok现在已经封禁了#unalive这个标签,但变种在不断涌现:

#unalivetome 327,000次观看

#unalivebodies 9,228次观看

#unalivethoughts 5,500次观看

#unaliveawareness 2,300,000次观看

我没有一个个点进去看,而是往上面投射了我自己的理解。#unalivetome是召唤#unalivebodies的咒语;#unalivebodies是在屏幕上循环游弋的生物群;#unalivethoughts描述了#unalivebodies一眨不眨的眼睛后面平板的想象力;#unaliveawareness是我试图召唤出的一种像霰弹一样从人类世的文化爆炸中弹出的时代精神,一种从迫在眉睫的地球毁灭中诞生的非人意识。

“不活”是一种无味的冰沙,混合了福柯的生命权力(biopower)和阿基里·姆贝姆比(Achille Mbembe)的死亡政治学(necropolitics)元素;它的经济底味是技术封建主义。我们最新的资本主义反乌托邦没有任何创新,却充斥着各种我们只能租用但永远无法拥有的知识产权和商品许可权。所谓的主权其实是消失的能力。不断的隔离,自发的、个人的隔离是那些有能力从公共空间(如果不只是工作场所)脱身的人享有的特权,因为只要有Wi-Fi和5G的地方,公共和工作空间就会跟着我们,让不活者的家庭环境变成《办公室》(The Office)和《十日谈》(The Decameron)的混合体。生命政治通过不同世代的免疫反应能力区隔观众:在百老汇看帕蒂·卢波内(Patti LuPone)需要疫苗证明,而在科切拉看Doja Cat就不需要。劳动消失了,取而代之的是被保存为书签的网页、应用程序的更新,以及验证知觉能力的测试,后者往往通过对来自日益遥远的外部世界中模糊的基础设施图像进行辨认来进行。生命权力——其种族分类和阶级分化通过品牌营销被进一步实体化——成为了壳中鬼魂(ghost in the shell)。曾经被称为“精神”的火花变成了一个保存密码的服务器,一个连接银行账户的通灵板导航界面。

生命权力的承诺——即生命处在政治控制下——已经失效;死亡权力的威胁——即死亡将由政治恐怖来施与——正在浮现。“不活”是对上述两者的内化。徘徊在绝望力量之间的不活者只需要继续支付他们不断膨胀的租金。(实验电影人)杰克·史密斯(Jack Smith)在半个世纪前就注意到这是“地主主义”(landlordism),交了钱才有权在出租岛(Rented Island)(译注:杰克·史密斯对曼哈顿的称呼)上玩。史密斯对必须一次又一次支付租金这件事感到十分抓狂;他会怎么看Airbnb?现在的消费是一个管理订阅的过程。在Marvel Unlimited应用程序上,我滑动屏幕浏览我小时候曾真正拥有过的漫画,但现在在光滑的玻璃平板下的它们已经无法被触及。我想到史密斯1960年代与伊拉·科恩(Ira Cohen)合作的摄影行为表演。在这组用扭曲的聚酯薄膜拍摄的照片中,史密斯扮演成“电万磁王”(Electromagneto),将漫画书《超凡蜘蛛侠》和《非凡X战警》中的两大反派合并成一个另我(alter ego),以戏剧化的方式逃脱了人类身体的束缚,以及版权的奴役。

1989年,杰克·史密斯死于艾滋病,当时我16岁。我是在艾滋病毒最猖獗的时代长大的。若干年后,2012年,Truvada(译注:一种对艾滋病有预防效果的药物)让我能够拥有无拘无束的性探索,直到疫情把我们关在家里。现在,一种新的(目前)以男同性恋为主题的瘟疫——猴痘——将我们标记为传染媒介。要在纽约市获得猴痘疫苗(只提供给高危人群),必须不停刷NYC.gov的网页。如果有限的疫苗终于有货可用了,链接会把你引到另一个页面,上面粗暴地写着:“服务不可用”。“不活”度日的我刷新着一个系统的坏掉的界面,在这儿,疫苗接种的不可用是系统的基本特征,而不是错误漏洞。

冻结在屏幕前,因为一股可感知的低度歇斯底里力场而与其他身体疏远,我所在的正是他们想要我在的地方。远离了生界,但还不是亡界的直接目标,我把我的“不活之身”放在比衰老的身体更优先的位置。我曾经喜欢在酷儿派对和俱乐部里与陌生人做爱,但现在一想到触摸那些湿湿的皮肤就觉得是天方夜谭,甚至令人反胃。夹在中间的我能感受到的温暖不是来自被承诺的酷儿未来,而是来自仍然在闷烧的同性过去。死去的星星如此明亮,即使在燃烧殆尽几百万年后,我们仍然能通过望远镜看到它们。

已故的何塞·埃斯特万·穆诺兹(José Esteban Muñoz)曾写道,“我们还不是酷儿。我们也许永远无法触及酷儿性,但我们可以感觉到它是一个充满潜能的地平线发出的温暖光芒。”[1] 如果“还不是”也能够来自现在之前呢?人们有时会想象乌托邦是永恒的,普遍的,但乌托邦总是有边界的,无论是空间还是时间边界。乌托邦和分离主义相辅相成,它们让少数群体能够共同建设新世界,但只是暂时的。杰娜·布朗(Jayna Brown)在《黑人乌托邦:推想生命和其他世界的音乐》(Black Utopias: Speculative Life and the Music of Other Worlds,2021)这本书里追溯了黑人女性们成功的乌托邦构想,包括震教(Shaker)先知丽贝卡·考克斯·杰克逊(Rebecca Cox Jackson)和(小说家)奥克塔维娅·巴特勒(Octavia Butler)笔下的虚构预言家劳伦·奥拉米娜(Lauren Olamina)[2],后者是虚构宗教“地球之种”(Earthseed)的创始人,这个宗教倡导我们必须离开我们的星球,这样才能为黑人女性等其他群体的繁荣发展腾出空间。

布朗的书里有一个地方让我陷入思考:在分析巴特勒小说中的生物中心主义时,她探讨了西尔维娅·温特(Sylvia Wynter)是如何追溯“人性所在的边界”的[3],也就是说,如温特所说,由“我们自己,不是人类以外的实体(extrahuman entities)”制造的终极分界线。布朗抓住了这个表述:

“但,为什么不能是人类以外的实体?……我被居住在我们中的人类以外的实体所吸引。这些实体并不对目前所理解和实践的人类类型的方式负责。相反,在我的想象中,这些实体也许在用一种我们还未能适应的频率发送着讯息:如果我们开始去接触或实践基于沉浸在非人世界中的互换、关系和集体形式,其他存在方式也是有可能的。”[4]

布朗将这一批判与最近酷儿理论中的“非人本主义”(inhumanism)转向联系起来,比如梅尔·Y·陈(Mel Y. Chen)、塔维亚·宁奥(Tavia Nyong’o)和扎基耶·伊曼·杰克逊(Zakiyyah)的写作都反映了这一点。这一转向将酷儿性扩大至非人物质性上,挑战西方认识论,并批判地调用了反黑种族主义和原住民知识论对科学等级制度的抹消。这种对基础性差异的质疑,对自我与他人的差别的质疑,不是为了瓦解,而是为了明确化:我们可以有生命(life)、非生命(nonlife)和“不生命”(unlife)吗?当我读到关于这些“外人类”(extrahumans)时,我想象它们蠢蠢欲动的存在通过艺术、媒体、媒介和媒介化被召唤出来。布朗告诫说,我们还“不适应”它们,但在我的“不活”状态下,我感觉它们无处不在。

我看漫画长大,也成了一个虚构变种人的专家。超级英雄是最好的“不活者”:他们被企业授权,被粉丝挪用,消失在版面间,进入读者的脑海中,在关于生命权力和死亡政治的神话寓言中无休止地战斗。他们疯狂生长,令人精疲力竭,但又似乎取之不尽,他们从未存在过,但又无处不在。试图为人类以外的实体找到形式的尝试超越了常规的生命形态,也超越了我们所认为的死亡。它们死过很多次,但复活更多次。

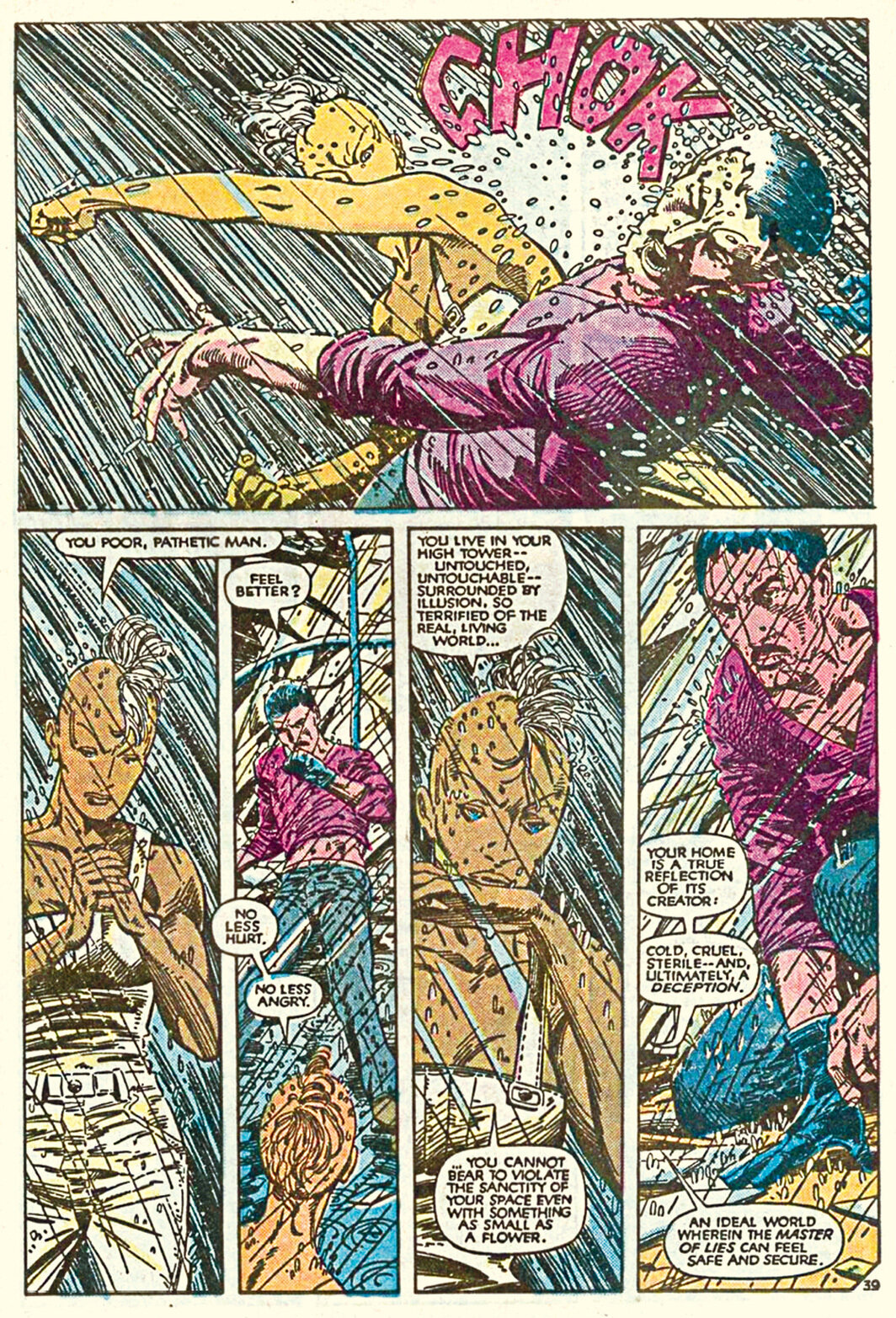

我想起1984年《非凡X战警》(Uncanny X-Men)第186期的情节,题目叫“生死记:一个爱情故事”(Lifedeath: A Love Story)[5]。超级女英雄暴风女(Storm)失去了控制天气的能力,无法下床。暴风女是一名肯尼亚裔女神,也是一个变种人,在失去与天空的接触后,她不知道该怎样生活下去。她在达拉斯的一座透明高层建筑中休养,由锻造者(Forge)照料,锻造者是一个机械人,也是一名夏安族(Cheyenne)萨满,但已经与自己的土著族群疏远。锻造者在战争中受过伤,腿和手都是假肢。这两位受伤的变种人在全息图像和香槟中跨越差异而相爱,直到暴风女——因为已经无法呼风唤雨,她当时用的是本名奥萝洛(Ororo)——偷听到锻造者和FBI的通话:原来那把夺走她能力的枪就是出自锻造者之手,他出于内疚才如此关心她。最后,奥萝洛站在不是她制造的雨中,对锻造者的下巴狠狠给了一拳,并发誓:“我的脚可能永远无法离开地面了……但终有一天我将再次飞翔!”说完,她走出了画面。

“生死记”是一部关于与失控的气候失去联系的肥皂剧寓言,讲述了生活让你觉得死了之后活着的滋味。几年后,失去能力的奥萝洛依然成功地领导了X战警,这天,她发现自己和锻造者在一个原始的袖珍宇宙中相遇并独处。锻造者重新关联上了他的土著魔法,主持了一个仪式,让奥萝洛与自然力量建立联系,重新获得了能力。此后,锻造者的机械能量就被用来创造一种混合的植物生命技术,打开只有变种人才能通过的通道,让他们有了外界隔绝的乌托邦——岛国克拉克亚(Krakoa),远离了厌恶和恐惧他们的人类。[6]如今,你可以在《X战警:红队》(X-Men Red)[7]中找到暴风女,她是火星的摄政者,她与她的变种人队友冰人(Iceman)和万磁王(Magneto)一起把这个星球改造成类地环境,为那些无法接受地球乌托邦的变种人提供了一个移居的家园。

唐娜·哈拉维(Donna Haraway)在她的《与麻烦同在:在克苏鲁世制造亲缘》(Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene,2016)中批评了“人类世”概念。哈拉维的“克苏鲁世”是一个虫子和微生物的“跨物种混沌状态”,它们在我们这一物种出现之前就存在于地球上,在我们对地球造成破坏性影响之后仍将继续存在:人类生命让自己成为一切的中心!但让我感到拧巴的一点是,就算哈拉维把美杜莎和戈尔贡(Gorgon)作为女性主义人物取代父权制的“天神”,她在阐明对“人”(Anthropos)的批判时还是无法不援引H·P·洛夫克拉夫特(H. P. Lovecraft)的优生学叙事。

暴风女,X战警的领袖,我的变种人之神,是一个天气女巫和哈拉维意义上的后殖民赛博格。也许,考虑到知识产权的外人类力量,考虑到它们永远无法被完全拥有,而是通过漫画书法典和相关的粉丝神话来传播,这个时代最恰当的名字也许是“奥萝洛世”。 “不活性”并不将生命排除在外,而是它的一部分,以非常矛盾的方式承认了各种形式的媒介化对于真实而言是某种剩余,而非替代。我将“奥萝洛世”看作一个舞台,通过“不活”的扣留,上演对人类身体及其生命的重新想象,以及我们相互缠结的神话和经济,即使我们必须找到属于我们自己的地平线来建立乌托邦。安德烈·M·卡林顿(André M. Carrington)在《推想黑人性:科幻中的种族未来》(Speculative Blackness: The Future of Race in Science Fiction,2016)[8]中写到暴风女这个角色时指出,“将暴风女的故事阐释为一种对否定的否定变得很有用处,此处被否定的是规范性想象在塑造黑人女性身份时所涉及的否定因素。” 在“生死记II”(Lifedeath II)[9]这一期《X战警》中,失去能力的暴风女回到了她曾经作为女神在肯尼亚生活的地方,卡林顿在谈到这一期时写道:

“在第198期《X战警》的最后一页,奥萝洛不顾一切地离开这个绝望的小镇,宣称自己是‘一座桥梁,不仅连接新与旧,也连接不同的种族。’在这个题材的语境下,她指的是‘人类及其变种的孩子’,但人类和变种的孩子一直都是在赋权程度上大小不等的种族群体、残疾人、性少数、性别和国家主体的隐喻密码。”

和“生死记II”中的奥萝洛一样,我最近回家了,从纽约搬回了圣地亚哥,在逃离了大半辈子之后又回到了父母身边。我86岁的父亲整天用烟斗吸大麻,用好市多买的圆珠笔画复杂的线条画,同时观看电视上的烹饪节目和拳击比赛。我和他说起我正在教的课程,提到了梅尔·陈的有生性理论(animacy),关于文字、金属和动物存在于一个“有生性”的等级体系中。他告诉我,“每天醒来后,我都知道一件事:我还活着。”我在父母家后面的峡谷里跑步,看到岩石在小路上滚动,被风、雨和动物激活,就像吃兔子的蛇和吃蛇的狼。我受电视上厨师的启发,给父母做晚餐,为他们提供我在超市能找到的最健康的食物。我在郊区,感受不到城市生活的脉动,如果有的话也只有来自远方的高速公路的轻微呼啸声。更多的时候,是寂静。我仍然有这一具肉体,也有其他要负责的身体。我们——我年迈的父母,中年的自己,我的物种——和往常一样,处在死亡的边缘,也许这种对“不活性”的幻想是一种通过放弃、牺牲来为失去做好准备的方式。但那样的话,我在索求什么?我又在向谁奉献?我的父亲撑过了又一个父亲节。我的母亲发信息提醒我。她在信息中加入了花的表情符号,是郁金香。

亚历山德罗·塞加德是现居南加州的艺术家。他也是艺术团体“我的野蛮人”(My Barbarian)的成员,以及关于外人类的漫画书《语境》(The Context,由Primary Information出版,2020)的作者。

注:

1. 何塞·埃斯特万·穆诺兹,《乌托邦巡游:酷儿未来性的彼时与彼处》(Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity),纽约大学出版社,2009年。

2. 参见奥克塔维娅·巴特勒,《播种者的寓言》(Parable of the Sower),纽约Four Walls Eight Windows出版社,1993年。

3. 奥克塔维娅·巴特勒,《火星来的魔女:我为什么写科幻小说》(Devil Girl from Mars: Why I Write Science Fiction)(麻省理工大学演讲,剑桥,1998年2月19日)。

4. 杰娜·布朗,《黑人乌托邦:推想生命和其他世界的音乐》,杜克大学出版社,2021年,127页。

5. 克里斯·克莱蒙特(Chris Claremont)和巴里·温莎-史密斯(Barry Windsor-Smith),《非凡X战警》第186期,《生死记:一个爱情故事》(漫威漫画,1984年10月)。

6. 乔纳森·希克曼(Jonathan Hickman)和佩佩·拉拉兹(Pepe Larraz),《House of X》1-6期(漫威漫画,2019年7月-10月);乔纳森·希克曼和R. B. 席尔瓦(R. B. Silva),《Powers of X》1-6期(漫威漫画,2019年7月-10月)。

7. 斯普里尔(Sy Spurrier)和斯特凡诺·卡斯泰利(Stefano Castelli),《X战警:红队》第2期(漫威漫画,2022年4月)。

8. 安德烈·M·卡林顿,《推想黑人性:科幻中的种族未来》,明尼苏达大学出版社,2016年,96页。

9. 克里斯·克莱蒙特(Chris Claremont)和巴里·温莎-史密斯(Barry Windsor-Smith),《非凡X战警》第198期,《生死记II》(漫威漫画,1985年10月)。

文/ 亚历山德罗·塞加德

译/ 冯优