伊夫-阿兰·博瓦(YVE-ALAIN BOIS )

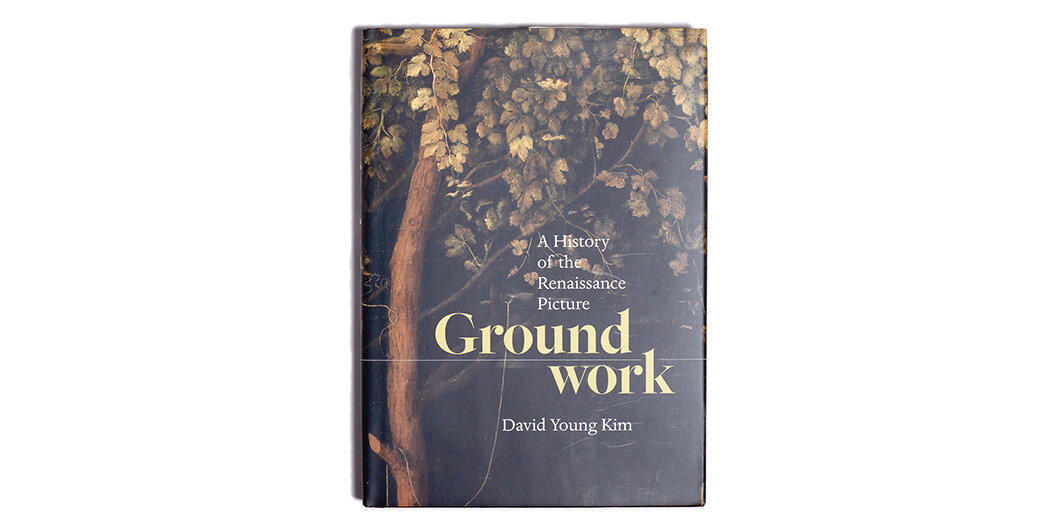

如果我的年度选书提名保罗·加尔韦斯(Paul Galvez)的《库尔贝的风景:现代绘画起源》(Courbet’s Landscape: The Origins of Modern Painting)或本杰明·布赫洛(Benjamin Buchloh)的《格哈德·里希特:历史主题之后的绘画》(Gerhard Richter: Painting After the Subject of History)的话,也许难以避免地会被认为带有偏见(第一位作者是我的配偶,第二位是我关系很好的朋友),所以我不得不把网撒地再远一些(而且要远离现代主义领域),找到一本对具体作品的解读以及对文化和认识论背景分析同样精彩的书,这就是大卫·杨·金(David Young Kim)的《打底:文艺复兴图像史》(Ground Work: A History of the Renaissance Picture,普林斯顿大学出版社)。从很多方面来说,这都是我期待已久的一项研究:这本书关心的并不是消除人物和背景之间的对立关系(这是现代主义的解构任务之一),而是颠覆这两者的等级结构。金提出的问题是,如果在书写文艺复兴绘画史时,我们从背景开始,将其视为中心,而人物是次要的,会怎样呢?(让我们顺便指出,颠覆等级对立是解构的第一步)。

“打底”在金博学多才的研究方法中主要有三重含义:一是作为支托(画人物之前在画布上进行的所有准备工作,所有的衬底),通常会对人物产生影响,或是让人物更为栩栩如生;二是作为地面,决定人物在画面中的场景位置;三是作为纯粹的背景,也就是人物之间的间隙区域。在对当时与此相关的词汇进行调查后(金对词汇学和词源学的兴趣贯穿始终),有一章专门介绍文艺复兴时期的大师们如何改变而非废除(传统艺术史会这么说)中世纪用金色打底的画法。下一章则通过对一件作品的详细分析,即现藏于纽约弗里克收藏(Frick Collection)的乔瓦尼·贝利尼(Giovanni Bellini)的《沙漠中的圣弗朗西斯》(Saint Francis in the Desert),探讨了作为地面和作为背景的打底(为了更好地理解,我建议在网上找到这幅画的高清图片,用电脑放大画面的细节观看)。接下来是另外两个亮点。首先,金让乔瓦尼·巴蒂斯塔·莫尼罗(Giovanni Battista Moroni)的肖像画的彩色底层从它们的灰调单色(因此显然也是无生命的)的背景墙下发声。最后,卡拉瓦乔画布上的黑色区域——通常被视为是无意义的场域——则通过其底层的意义得以重生。

总而言之,这本书让我感受最深的是对更近和更久的观看的呼吁:金所讨论的作品不仅受益于此,并且特别要求我们这么做,比如他不厌其烦地指出一些让我们的目光不得不减速的绘画技巧。慢,是互联网无法从绘画中夺走的属性之一。

伊夫-阿兰·博瓦是艺术史学家和普林斯顿大学高等研究院名誉教授。

可可·福斯科(COCO FUSCO )

玛吉·纳尔逊(Maggie Nelson)的《论自由:四首关怀与约束之歌》(On Freedom: Four Songs of Care and Constraint ,由Graywolf Press出版)是理论、政治和自我剖白的精彩组合。她勇敢地与我们文化时刻中的虔诚搏斗。最重要的是,她抓住自由这个被各种政治派别的绝对主义者使用和滥用的概念,对它的语境条件进行了合理的分析:自由与不自由,不受道德责任约束的自由,以及在我们的艺术和情色生活中探索想象力最黑暗深处的自由。纳尔逊探索自己生活经验的能力令人耳目一新,促使我们重新思考自我意识的可能性。对于眼下艺术服从于道德判断的僵化趋势,她的文字是一剂良药。“艺术家创作作品,往往正是为了表达他们心中那些在别处隐藏起来的复杂且有时令人不安的维度。” 她写道。“在我看来非常关键,甚至在道德上也至关重要的是,无论一件艺术品有怎样的修复意图或效果,都不用帮它阐发,也不用去贴身保护它,而是承认它会随着时间改变”。同样重要的是,“要谨慎对待任何声称拥有所有伦理善意,却在行动上驱逐排斥的言论。”

可可·福斯科现居纽约,是艺术家和写作者,也是库珀联盟(Cooper Union)艺术教授。

阿莉莎·本内特(ALISSA BENNETT)

我的朋友Jarrett最近跟我说,他能在心理上接受我在画廊工作的唯一方法就是把我的工作当成一件持续性的行为艺术。我的职业化表演与他认识的我太不一样了,所以他制造出这个幻想来容纳他的这个作家朋友和那个分享她生活的陌生人。我挺喜欢这个想法,主要因为我也常常思考,哪个版本的自己才是真实的,哪个是伪造的。也许每个人都会有这样的感觉,只是我们懒得去弄清楚。

2015年,康斯坦斯·德布雷(Constance Debré)决定,消除歧义只能通过做减法来实现。她放弃了法律事业,放弃了20年的婚姻,也放弃了自己的异性恋迷思。她把自己的东西放在人行道上,从她空荡荡的公寓里看着陌生人把它们拿走。她换了衣服,剪了头发,开始和女性约会,并写了本书来思考走出自己的生活意味着什么。

德布雷最新的自传体小说《温柔地爱我》(Love Me Tender,由Semiotext[e]出版)描绘了她自我转变的后果,以及由此造成的有意或连带的大量失去。虽然《温柔地爱我》通过一系列复杂的前因后果表现了将性、阶级和道德武器化是多么容易,但其中的离心力在于作者对某种双重疏离的反思,这种疏离让她的小儿子成为了她的“过渡性客体“(transitional object),辅助她从曾经的自己里走出,进入那个经过她修剪塑造的自己。

德布雷在法院系统中被指控乱伦、恋童癖和疏忽照看,因此她被迫与两个想象中的自己对抗:一个是她已经消除的自己,另一个是被她分居的丈夫(因为太过受伤,他无法正视她对中产生活的拒绝)竖立起来的否定的幽灵。徘徊在德布雷精简的文字背后的是一种分崩离析的暗示:因为象征性身份的叠加以及我们对消费垃圾的欲望,我们被隔绝在自我之外,几乎不可能知道我们到底是谁。

阿莉莎·本内特是写作者和格莱斯顿画廊(GLADSTONE GALLERY)总监。

克里斯汀·皮基尼(CHRISTINE PICHINI)

眼泪、熔岩、糖浆、雨水、酒水、口水、尿液、精液和其他形式的“恶毒甘露”充斥着韦恩·科斯滕鲍姆(Wayne Koestenbaum)的恍惚三部曲的最后一本《群青》(Ultramarine,由Nightboat Books出版)。这本书呼吁读者和作者“保持液态/向内,不要/把你的想法/具体化为肉冻。”在他作为诗人、画家、钢琴家和吟唱(Sprechstimme)表演艺术家的作品中,他不断且有时疯狂地质疑和拓展艺术实践的可能性,他将群青色作为制作标记的材料和概念基础,“基础和上层建筑,/返回和出发。”在科斯滕鲍姆的画作中,群青是第一位的:他先用蓝色Flashe颜料涂满画布,用手指将颜料涂抹进缝隙中,再在上面安排符号和人物。在他的诗歌中,群青是语言的基础,是韵律的青金石底座。它孕育了流动性和秘密的反转,“它让那些/似乎是底层/但其实偷偷地/是顶部的线条/成为可能。”

他早期的诗作喜欢用星号来分隔体量很大的诗句,或是陶醉于八行体(ottava rima)。但《群青》则选择了短小如打击乐般的句子,就像酒神盛宴上的葡萄串。敦促、观察、记忆、方向和愿望在由朴素的、不间断的破折号划分的诗句内和诗句间相互剪切、涂抹和呼应。这本书充满了带汽的疑问——哲学的、文学的、谐音的、本体论的——在群青如海洋、带着光环的表面噗噗冒汽。 当科斯滕鲍姆问,“艺术难道不是/一个超然的范畴吗?”,答案只能是肯定的。

克里斯汀·皮基尼是一位现居费城的艺术家和翻译。

奥黛丽·沃伦(AUDREY WOLLEN )

很幸运的是,在我十几岁的时候,我的母亲就把多迪·史密斯(Dodie Smith)的《我的秘密城堡》(I Capture the Castle)塞给我看——对于当时的我来说一本完美的书,时机恰好。我现在也逼迫大家看这本书,但我知道,虽然有些书读起来很满足,却带着某种伤感气息——你会觉得我发现的太晚了。或者更糟,你反控:为什么没人告诉过我?这可以给我省去很多麻烦!但这究竟意味着什么呢?我们想要把这个东西抛给年轻的自己,看着它闪闪发光地跃过这些岁月。我们想在很久之前就把那块给予意义或安心感的小石子放进口袋,感受它已经被我们大拇指抚平。我们想去拜访一位老友。如果我们早一点遇到心上人,早一点知道真相该多好。我们一如既往地念叨着同样的简单请求:更多!时间!更多!时间!但,借用黛安娜·罗斯(Diana Ross)不朽的名言:爱急不得。不,你只需要等待。

今年,我读到埃尔斯佩斯·巴克(Elspeth Barker)的《噢,卡利多尼亚》(O Caledonia,由Scribner出版)时,立刻感到我错过时机了,被串通欺骗了。为什么从来没有人告诉过我?《噢,卡利多尼亚》的故事一部分发生在苏格兰高地一座几近废弃的城堡奥赫纳索(Auchnasaugh)的破旧塔楼中,一部分发生在圣恩昆巴女校的社交恐怖中。这本书讲述了我们敏感的主角珍妮特从出生到早逝的故事。从一开始,珍妮特就难以相处、聪明、令人喜爱又困惑,常常做出惊人的挑衅之举。随着在她之后出生的弟妹越来越多,而且一个赛一个如天使般可爱,同时自然环境也变得越来越严酷和壮丽,她独特而古怪的个性如同一道护栏,保护她免于从孤独的高台上坠落。一只受伤的寒鸦住进了她的玩偶屋里,在那里自由飞翔,回应她的召唤。住在大房子里的孤独女孩的不寻常举止一直是奇幻文学的常见主题——比如前面提到的多迪·史密斯,以及雪莉·杰克逊(Shirley Jackson)、莫利·基恩(Molly Keane)的作品等等。但在巴克的这部成长小说的喜剧哥特风格之下,她还暗中提供了一些我所读过的最棒的自然写作。我不确定几年前的我是否会注意到这一点。如果你想知道以人为中心的语言技术如何能描述像风这样变化多端、看不见摸不着,却又令人敬畏的东西,请读一读这本书。

奥黛丽·沃伦是一位来自洛杉矶的作家,现居纽约。

本文为摘译内容,全文见《Artforum》杂志十二月刊。

文/ 伊夫-阿兰·博瓦,艾米·希尔曼,霍勒斯·D·巴拉德,可可·福斯科等

译/ 冯优