伊拉克国旗上的黑、白和红将众多身穿深色衣服的棕色身体紧密联结在一起。媒体喜欢报道这些在巴格达定期爆发的抗议活动中挥舞着国旗的抗议者,他们代表了近年来困扰着伊拉克的冲突和纷争。这些图像无疑是动人的:他们体现了一种戏剧性,甚至是史诗感。也许这些场景也能引起因无处不在的不公正现象而倍感麻木的不满世界的共鸣。一个巨型建筑结构经常出现在这些照片中,和示威者们的标语一样,耸立在人群上方:那就是7月14日纪念碑(July 14th Monument),俗称解放或自由纪念碑。它是一个160多英尺的长条形青铜和石灰岩浮雕结构,由艺术家贾瓦德·塞利姆(Jewad Selim,1920-1961)和建筑师里法特·查迪尔吉(Rifat Chadirji ,1926-2020)设计。

这件现代主义建筑作品是在有效终结了英国对伊拉克控制的1958年政变(即7月14日革命)结束三年后完成的,它被设想为一座巨大的永久性纪念碑,纪念伊拉克人反抗殖民主义的斗争。在拉蒂夫·阿尔·阿尼(Latif Al Ani)拍摄的标志性照片中,这座不朽的纪念碑如同一个刚刚独立的共和国的遗迹,令人回想起伊拉克人是如何与其他许多非西方国家的人民一样,奋起寻求自由和自决的。自2003年由美国领导的对该国的毁灭性入侵以来,这座纪念碑已成为一个流行象征,也是该国(至少是首都)饱受欺凌的公民的集结地。青铜浮雕仍然保存完好,但被石灰岩包裹的混凝土结构已经逐渐残破(虽然去年底据说进行了一些表面维护,原本的石材被偷偷替换),这些裂缝和零星的表面修补——就像在流血的伤口上贴上薄薄的绷带——象征了该国岌岌可危的基础设施状况。

7月14日纪念碑只是20世纪中期在巴格达蓬勃发展但鲜为人知的一场运动中的众多艺术和建筑作品之一。当时,一批伊拉克现代主义者,一群年轻且现在看来雄心勃勃的艺术家和建筑师定期聚会,组成集体和专业协会。他们发表自己的想法,在私人和公共空间展示作品,并逐渐创立一些更正式的机构来支持新生但充满活力的伊拉克艺术界。到1961年纪念碑落成时,由塞利姆和他当时的学生沙基尔·哈桑·阿尔·赛义德(Shakir Hassan Al Said,1926-2004)共同创立的巴格达现代艺术小组(Baghdad Group for Modern Art)已经有十年历史。这个小组希望为全球艺术作出独特贡献,既扎根于本地艺术遗产的独特性,同时也与新颖的表达方式进行对话。这种通过放大地方特色以对抗殖民主义的愿景,在西南亚(或“中东”)的后殖民、新独立的国家以及更广泛的非西方国家中产生了回响。

那一代先驱者留下的遗产在过去几十年里重新得到了认识。伊拉克被战火夷为平地后,在各大拍卖行和新成立的地区博物馆与收藏的推动下,伊拉克艺术品的市场表现出现了前所未有的蓬勃之势,尤其是在黎巴嫩和海湾地区,更不用说北美和欧洲的机构,例如现代艺术博物馆和大都会艺术博物馆以及伦敦泰特现代美术馆,它们都在试图纠正方向,使自身的现当代收藏更为多样。但全球对伊拉克现代艺术高涨的热情仅局限于几个耳熟能详的名字,反而掩盖了本土故事的更多细节。尽管受到历届伊拉克政府的压迫,这一代现代主义者为伊拉克塑造了丰富的艺术文化,以及一整个在之后几十年的动荡中持续繁荣和发展的生态系统。然而,1990至1991年的海湾战争和随之而来的极具破坏性的经济制裁突然中断了这一切。伊拉克人饱受饥饿之苦,文化活动变成了几乎无人能负担的奢侈品。今天,对伊拉克艺术的任何评价都必须考虑到美国和国际社会对该国的干预所造成的长期恶性影响,这种影响甚至比2003年的入侵开始得更早。

由于国内长期遭受破坏,伊拉克现代主义运动在流亡海外的艺术家中得到了更好的延续。现居法国阿尔勒的迈赫迪·穆塔沙尔(Mehdi Moutashar,出生于1943年)就是这些克服重重困难、取得出色成就的流散艺术家之一。穆塔沙尔是阿尔·赛义德的朋友和学生,他从1960年代开始创作绘画和版画作品,后来逐渐向立体,甚至近年来的巨型作品转变。他以精湛的几何抽象技巧对自身的艺术传承以及阿拉伯穆斯林世界的传统艺术和建筑进行了彻底的创新。2005年的《三个135°角》(Trois angles à 135°)是一件大面积、相互交错的横向木制雕塑作品,其中一些部分涂成了艺术家标志性的群青色。在与观众的身体和空间建立强烈关系的同时,穆塔沙尔的作品也暗示了伊拉克传统建筑中砖墙的优美比例,以及在他家乡周围的巴比伦遗址中发现的釉面钴蓝色瓷砖和当地神庙中的精美装饰。这件雕塑的线条让人想到阿拉伯书法的动态力量,但其实它们是艺术家数十年来一直在实验的巨型交织图样的描线。

现居伦敦的苏亚德·阿尔-阿塔尔(Suad Al-Attar,出生于1942年)也在战后的巴格达度过青春岁月,在伊拉克现代主义者身边成长。但与穆塔沙尔的极简构造不同,她采用了一种繁密的绘画创作手法。她的作品画面丰富、多彩,构图神秘,多年来探索了多种不同主题。在一些迷人的植物主题作品中,如2008年的《魔法树之灵》(Spirit of the Magical Tree),她嵌入了林林总总的参考物,如伊甸园(一直以来都与美索不达米亚相关)和大量神话和民间故事,全部都以二维非透视的方法描绘,就像伊拉克阿拔斯王朝时期(Abbasid)的泥金装饰手抄本和当地地毯上的图案。阿尔-阿塔尔的职业生涯令人瞩目,不仅在于她的成功和常青,更因为在伊拉克这个保守的父权社会中,女性艺术家的数量相对较少。尽管2003年以前,伊拉克女性已获得了更多的权利——这在中东地区是无与伦比的,尤其是在共和国早期——但自从入侵发生以来,性别平等状况已大不如前。

认可这些和那些已不在世(很多都英年早逝,有些是在悲惨的状况下)的艺术家的巨大贡献是至关重要的,他们继承了伊拉克20世纪中期的艺术文化传统。但这种认可不应该忽视伊拉克人民以及他们的艺术所遭受的压倒性和肆意的暴力。这种伤害也延伸到了流散地,虽然海外的伊拉克艺术家享有一定程度的稳定,但生活在西方国家的艺术家不得不忍受种族化艺术家常常遭受的困难,他们必须面对边缘化的问题,或者,对于来自西南亚的艺术家来说,他们的作品不可避免地会导致东方主义物化或误解。还有一些是不限于文化从业者,而是数百万不得不背井离乡的人所共有的经历,是从越来越多逃离伊拉克的受过高等教育的移民到最近几年流离失所的大量难民都共享的经历。艺术家Hiwa K(出生于1975年)的一些作品,例如2017年的影像作品《前图像(作为母语的盲)》(Pre-Image [Blind as the Mother Tongue])和《从上方看》(View from Above),唤起了几代被迫离开故乡的伊拉克人的痛苦,表达了他们在看似更安全的环境中寻求庇护时必须面对的疏离感。

尽管不能淡化世界各地伊拉克人所经历的苦难,但美国入侵后在伊拉克本国发生的事情的严重性是无法衡量和理解的。要全面清点2003年以来伊拉克发生的灾难几乎不可能,而如果将对军事占领影响的讨论限制在一个领域,比如艺术,则有可能轻视这个今天仍在持续困扰伊拉克人的事件的严重后果。为了纪念伊拉克战争20周年——不论美国官方的说辞是什么,这就是当代历史上最厚颜无耻的新殖民主义行动之一,而且远未结束——并理解它对伊拉克艺术的影响,我们必须将后者置于更大的语境之中。有太多需要记住的事情:在入侵后的混乱中,数十万(一些估计数字远超百万)无辜平民被杀害;伊拉克除了成为美国侵略主义的对象,还成为地区力量之间的代理战争的战场,并且极易遭受极端主义团体的频繁袭击,包括自杀式爆炸和绑架;这个国家现在充斥着侵犯人权的情况;少数族裔和宗教少数群体处境堪忧;性别平等状况正在恶化(如前所述);一整代弱势孤儿在没有得到足够照顾的情况下成长;这个自然资源极为丰富的国家,现在存在普遍的贫困,猖獗的腐败,高失业率,电力等基本设施匮乏:这片曾经肥沃的土地正在枯竭,经历着严重的环境退化、高温、持续加剧和频繁的沙尘暴(由于2003年后无能的政府铲除了土地上的绿色植被,并缺乏负责任的保护措施而引起)。这些仅仅是入侵造成的灾难中一些广为人知的例子。

很少有艺术家能像哈娜·马拉拉(生于1958年)那样,持续捕捉美国领导的入侵以及之前的冲突对伊拉克生活的破坏。她目睹自己的祖国在一场又一场战争中被逐渐摧毁,最终在军事占领三年后离开。马拉拉也是阿尔·赛义德的亲密伙伴,她创作了大量以焚烧为主题的作品。她经常焚烧她的材料,或是风化、老化和做旧她的画布,为了表达一种普遍的衰败状态以及无处不在的死亡。2012年的《裹尸布IV》(Shroud IV)与其说是一幅画,不如说是一个被挤压的墙上雕塑,它纷乱的表面就像被大火烧过之后的景观。在烧焦和扭曲的画布上,却有一种潜在的秩序或某种网格,调和着画面构图。在折叠的织物内部和其间,有一些小土块、种子、小树枝、护身符的碎片,甚至是被制成标本的鸟类的一部分,它们似乎是为了某种难以理解的埋葬仪式而做了防腐处理。这件作品表达了战争的无差别破坏,但我也认为它暗示了入侵对有机地、煞费苦心地建造起来的伊拉克艺术文化的无意义的侵蚀——作为这一文化的参与者和受益者,马拉赫见证了它的消逝。

实际上,在考虑入侵给伊拉克带来的无数打击时,必须对此前精心构建的文化基础设施的迅速瓦解给予足够的重视。这些基础设施是伊拉克现代主义者与该国整个社会特征、需求和挑战进行充分对话后建立起来的,随后不仅由政府,而且由几代艺术家自发努力维护。这个故事常常被忽视的一个方面是:这些艺术家当时非常努力地在当地观众中培养欣赏意识,因为后者接触到的是一个由多样的全球现代主义传播的新的艺术定义,与当时已经存在的艺术传统完全不同。此外,他们还启动了教育项目、画廊和美术馆、出版物,以及其他展示、传播和聚集艺术作品的实践。这些活动不仅在伊拉克,而且在整个地区都产生了巨大影响。因此入侵的灾难性影响之一,就是它破坏了这几十年努力积累的成果。

美国接管伊拉克后实施的糟糕政策之一是去复兴党化(de-Ba’athification),该政策旨在把与被推翻的政权相关的复兴党成员从公务员队伍里彻底清除出去,但这里面很多人实际都并不极端,他们往往是为了获得就业机会被迫加入该党的。去复兴党化立刻摧毁了伊拉克的制度记忆和连续性,移除了维护国家基础设施的劳动力,包括那些在1990年代的残酷经济制裁下仍努力维持国家艺术环境的人。之后的伊拉克政府不仅要应对物理上被破坏的设施,更要面对这个巨大的知识和专业空洞。入侵后的不稳定局势更激化了这一状况。还有那些曾遭受萨达姆·侯赛因(Saddam Hussein)独裁政权残酷对待的幸存家庭成员的个人复仇行为也消灭了部分前工作人员。此外,还发生了一系列针对学者、各领域的高技能工人和社区领袖的神秘暗杀事件。2006年至2007年期间最为激烈的内战也导致了更多人口的死伤。基地组织和ISIS等恐怖组织在入侵后的伊拉克大部分地区迅速发展壮大,他们对艺术不感兴趣,而且后者在摩苏尔(Mosul)和该国其他地区的轰炸对伊拉克的文化遗产带来了难以言喻的灾难。

这场血腥冲突是之前针对当地机构的攻击的残酷镜像。入侵发生后,全世界都惊恐地看着伊拉克博物馆被洗劫一空,这里是古代美索不达米亚无数珍贵宝藏的存放地。这一灾难能引起全球的高度关注并不奇怪:即使在资历很深的艺术史学家中,仍有一些人在坚持一个荒唐的观念,即认为前伊斯兰时代的伊拉克是西方文明的根源——这一令人困惑的说法是现代欧洲按自己意愿构建起来的,而艺术史等学科就是在各种珍贵文物从西南亚殖民地盗运到欧美博物馆的背景中诞生的。然而,就算2003年的入侵引发了一些愤怒媒体在报道中发表这种观点,也没能拯救伊拉克博物馆。美国领导人对掠夺博物馆和考古遗址的行为故作惊讶,指责伊拉克人未能沉着地应对他们自己所谓的解放,明明占领军在一旁没有采取任何干预措施。

然而,针对伊拉克其他艺术和文化机构的袭击却鲜有人关注。在入侵初期,很多文化组织、学校、图书馆和档案馆被抢劫、烧毁和破坏,由于这些机构的物品清单也因此消失,实际损失难以估量。这场灾难显然是可以避免的,但先发动攻击的那些罪犯(美国及其联军)并没有出来阻止,如此事实让很多人思考,这是否不仅仅是严重的过失行为,还是蓄意的战术策略?美国政府确保了把关于复兴党的记录偷到手,将数百万份文件安全运到美国(现在保存在斯坦福大学胡佛研究所),并很有可能主动清除了美国支持萨达姆·侯赛因政权的证据,尤其是在可怕的两伊战争期间(1980-88)。但众所周知,美国军队保护了伊拉克石油部,明确传达了占领者的优先考虑事项。一些艺术家针对石油在为美军在伊拉克所犯下的暴行辩护时所起的作用展开了思考,例如雷姆·阿尔卡迪(Rheim Alkadhi,出生于1973年)的影像《马基努油田》(Majnoon Field,2019)就是一部对开采的可怕后果(从污染到杀人)的沉痛评论。

在美国关心其战略利益的同时,许多无价的、无法替代的现当代艺术品也和古代文物一起被掠夺。现代艺术作品主要收藏在先锋博物馆(Pioneers Museum)内,该博物馆位于离解放广场不远的一座传统的巴格达建筑中。而大部分被盗的当代艺术作品都收藏于之前的萨达姆艺术中心(Saddam Center for the Arts),该机构由前政权建立,离伊拉克博物馆(除了美索不达米亚文物,还收藏伊斯兰文物)只有几个街区的距离。萨达姆艺术中心已被现在的文化部接管,这个大型综合体的一部分已经变成国家现代艺术博物馆(不要与成立于1960年代早期的前国家现代艺术博物馆混淆,俗称古尔本基安博物馆[Gulbenkian Museum],主要用于临时展览)。20世纪,当地政府购藏了至少8000件最杰出的伊拉克现当代艺术作品,现在大部分已经消失。虽然相关报告各不相同,但据估计,以前的藏品中被找回的不超过四分之一。很多作品被走私出伊拉克并在黑市上交易,有一些在附近区域的收藏中。而被归还的作品也会在抢劫过程中损毁,或是因为保存状况糟糕,亟须修复。

但今天的伊拉克仍有新的艺术作品产生,新的艺术家也不断涌现。艺术学生仍继续在之前的现代主义者建立的两所美院中学习,分别是成立于1930年代末提供中等教育的艺术学校(Institute of Fine Arts),和1960年代开始运营的艺术学院(Academy of Fine Arts),现在由巴格达大学管理。虽然学生们接受到的教育并没有竞争力,但在当前不公正和令人沮丧的环境中,这已经是这个国家能提供的最好的可能。自2000年代初以来,这两所学校的教学质量已显著下降。它们现在都由政府管理,而在由保守宗教派控制的伊拉克,艺术绝非优先事项。贫瘠的课程集中于过时的学院派艺术表现手法,这也反映了几十年来伊拉克人的孤立状态,他们生活在围困之中,无法出国参观全球各大艺术中心。一个残酷的讽刺是,参与入侵伊拉克的大多数国家,包括美国,都对伊拉克人实施了严格的旅行限制,构成出行障碍,导致艺术家、教师和其他艺术工作者无法进入国际展览平台、学校和驻地,或参加国外的聚会。美院毕业后,如果找不到维持艺术生涯的渠道,也不再有认真的当地观众支持他们的创作,艺术家们就不得不放弃他们的创作实践,或逃离这个国家,踏上艰辛的旅程,希冀进入能拥有一些自由的地方。

在这种令人窒息的状况下,艺术写作——包括艺术史、理论和批评——和出版的状况也不甚理想 。艺术实践者可能从网络或出版物接触到了策展实践,但这在当地基本不存在。有一些商业活动为少数艺术家提供了狭小的作品展示平台,包括1992年开幕的卡西姆·塞布提(Qassem Sebti)的赫瓦尔艺术画廊(Hewar Art Gallery),以及一些较新的空间,比如海德尔·哈希姆(Haider Hashim)的阿卡德画廊(Akkad Gallery),以及Al Handal国际集团旗下的The Gallery,该集团还在The Station共用工作空间中经营一个画廊。但与入侵前的状况相比,现在的艺术场地的数量和范围都相形见绌。年轻艺术家抱怨说,现在大多数画廊都对批判性作品或新媒体不感兴趣,而且有时候它们的政治关系或立场值得怀疑。所以,街头成了最适合展示当今伊拉克一些最吸引人的作品的场所,例如2019年在解放广场周围发生的被称作“十月革命”的抗议行动中创作的涂鸦和壁画。这些艺术干预包括萨贾德·阿巴斯(Sajjad Abbas,出生于1993年)的《我能看见你》(Aqdar Ashufak,2013/2019),这件作品是对权力的精辟批判,艺术家将标题中的这句声明和一个放大的眼睛结合,放置在直视绿区(伊拉克现政府所在地,也是世界最大的美国大使馆所在地)的建筑上。

无疑,萨达姆·侯赛因的复兴党政权控制下的伊拉克与早年全盛时期以坚定不移支持和赞助艺术而闻名的伊拉克相去甚远——除了极少数例外情况,大多数艺术家都被迫走宣传主义路线。但如今,对于那些试图在伊拉克生存的艺术家来说,几乎完全没有任何政府资助可言。要想获得海外资助,艺术家通常要掌握英语或其他欧洲语言,但当地教育几乎不提供这类课程。因此,艺术家们大多依赖私人资助,如2012年由塔玛拉·查拉比(Tamara Chalabi)发起的鲁亚基金会(Ruya Foundation),该机构帮助实现了威尼斯双年展的几次伊拉克国家馆展览,但不限于伊拉克艺术家参展。2015年,居住在巴格达的德国人海拉·梅维斯(Hella Mewis)创办了Tarkib。该组织自称是一个集体,但实际上只有一个人负责所有事情,为当地艺术家组织展览。也许最有效的项目是由里金·萨哈金(Rijin Sahakian)建立的Sada(当代伊拉克艺术的回声,Echo for Contemporary Iraqi Art),主要通过线上活动,为巴格达的年轻艺术学生提供教育支持。该项目在2011年至2015年正式运行,但之后仍非正式地活跃着。因为伊拉克的危险情况而正式关闭以来,Sada一直通过之前的学生与国外的机构保持联系,比如最近参加的第十五届卡塞尔文献展。

虽然我在这儿主要关注的是巴格达,这个伊拉克历史上的艺术中心,但我必须强调,这个城市与近年经历各种动荡的摩苏尔(Mosul)和巴士拉(Basrah)等其他城市的情况大不相同,也与更稳定的库尔德斯坦(Kurdistan)地区不同。但大部分伊拉克地区都经历了极度痛苦的考验,因此我必须明确我的立场,以区别于那些以专家自居,从伊拉克的苦难中获利的人。1990年代末,我的家人不得不逃离无法让我们有尊严地活下去的生活环境。但在巴格达长大的经历塑造了今天的我。我与伊拉克仍有很强的联系,我的亲戚还在那儿,我也想被埋葬在那里。我花了十多年研究伊拉克的现代艺术和建筑。然而,我也仅能代表我自己,因为尽管离开祖国后我也经历了很多困难,但我知道,幸免于战争的浩劫仍是一种特权。我希望其他切身体验近年来的痛苦的伊拉克人也能分享他们的想法。

否则,我们只能受制于简约化的表述,尤其是在几乎对真相毫不知情的西方。最近,在2017年底以高昂的代价击败ISIS后,除了偶尔爆发的抗议活动外,伊拉克的安全情况稍有好转。但有些过于激动的西方记者声称伊拉克正在经历一场艺术复兴,这是虚伪的说法。实际上,赞扬伊拉克目前贫瘠的艺术文化的行为是具有羞辱性的。因为这要么是不切实际的乐观主义,要么是对一个被视为没有能力做得更好的社会的狭隘和居高临下的看法。对伊拉克人民及其备受打压的艺术文化的无知误解,只会加剧这个国家一直以来所承受的敌意的影响。但如果说伊拉克根本没有艺术,或者称伊拉克人不够坚韧或不善于应变,那也是错误的。这就是为什么我们必须要了解伊拉克入侵前的情况。我们应该关注伊拉克人在享有一些和平和自由时取得的成就,而不是与其他地方无法企及的理想状况相比进行评价。

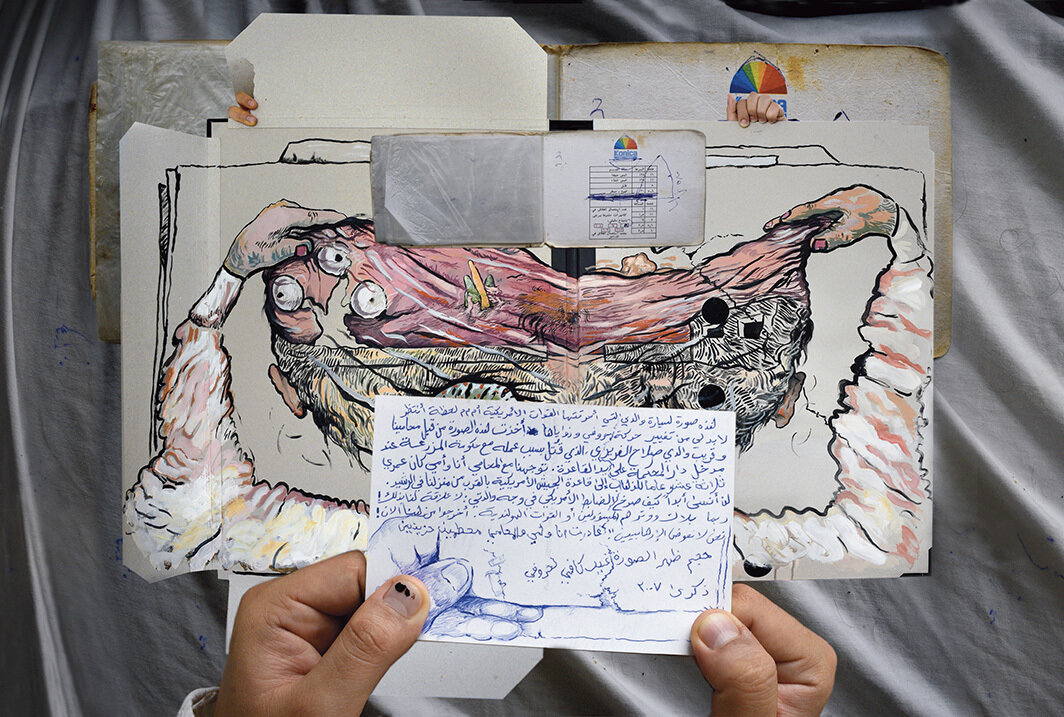

尽管困难重重,当代伊拉克仍出现了让我保持希望的优秀人才。阿里·艾亚尔(Ali Eyal,出生于1994年)在入侵期间还是一个生活在巴格达的孩子,在他温柔的作品中,他既捕捉到战争冲突噩梦般的荒谬,也捕捉到了幸存者生活中更亲密的一面。他以不同媒介(通常以绘画为重点)编织多彩的故事,通过混合日常和超现实元素来调和他所目睹的痛苦事件,讲述伊拉克人处理战争创伤的方式。在以大型灯箱形式呈现的拼贴作品《6x9不能装下一切》(6x9 doesn’t fit everything,2021)中,他将草稿、相册和打开的文件夹的复制品叠放,暗示一个未解决的案件。作品标题的意思是,没有任何框架能够完整捕捉侵略后发生的事情的规模。艾亚尔本人在2006年失去了父亲和几位叔伯,他们都消失得无影无踪。在这件作品的前景中,艺术家双手拿着一张照片的背面,也许照片内容是他父亲被燃烧弹袭击后的车,但观众无法看到正面,只能看到艾亚尔在照片背面写的一段话,回忆了他在童年时遭遇美国军队的记忆。照片后方是一幅画,展现了艾亚尔独特的令人不安的视觉语法,其中作为大屠杀隐喻的解剖学图像与植物学图像交织,上演了艾亚尔创造的无意义替代性阴影世界“农场”(The Farm)。通过这种高度个人化的语言,艺术家坚定地将被隐藏或压制的叙述带进公众的意识之中。

在艺术学校学习后,艾亚尔有幸得到了一些私人资助,前往贝鲁特和阿姆斯特丹继续深造。他现在住在洛杉矶,成为伊拉克流散者的一员——一个与大写的伊拉克社会不可分割的社区。在我看来,他们使伊拉克的故事从根本上成为一个全球故事。我不是想说,伊拉克的人才外流使其他地方受益,特别是那些蹂躏它的国家。我是在暗示今天全球之所以有空前数量的流离者背后的一些原因。我也相信,艾亚尔的作品捕捉到的是这整个世界的动态,让人们认识到,伊拉克的动荡代表了世界各地普遍的崩溃状态。伊拉克的情况反映了由支配性力量的贪婪、冷漠和无情带来的所有常态化的不公、两极分化、剥夺和整个文化传统的抹杀。它揭示了贪婪的能源消耗、自然资源枯竭和环境恶化的后果,让人想到由新自由资本主义和其他世界观之间的意识形态竞争所推动的军工复合体。也许伊拉克的反乌托邦只是一种警示,预示着那些置身于更为优越的社会中、麻木地看着自己的同胞遭受苦难的同谋群众将面临的黯淡未来。

考虑到美国的罪责,其实伊拉克的情况与美国的现实密不可分:它关乎美国的帝国主义,美国对税收的挥霍,对资源的开采,对责任的逃避(没有任何一位伊拉克战争或更广泛的反恐战争的设计者因其暴行受到惩罚)。它也涉及美国关于封锁边界和遏制移民的虚伪言论,密谋阻止那些受美国政治负面影响最大的人前往美国寻求庇护。此外,海外军事侵略也反映了美国的警察暴力——帝国主义在殖民地的暴力总是象征着殖民者的病态。无能或无准备不能成为在伊拉克发生的事情的借口,如果认为世界上最强大的国家决定入侵世界另一端的一个小国而没有什么目的,那就太天真愚蠢了。在伊拉克犯下的战争罪行,包括掏空该国的艺术文化和公民社会,都是为了消灭理性、集体和反抗的声音,同时也是为了延续毒化人心的叙事,将该地区的人民描绘成阿拉伯穆斯林野蛮人,他们自找苦吃,活该。美国与伊拉克的纠葛是一个教科书式的例子,反映了我们已经非常熟悉的文化灭绝和掠夺、分化和征服等殖民手段。与此同时,哪怕占领方对被占领方造成了绝对的混乱,也要确保重要资源的稳定流动,尤其是石油。

然而,统治阶级的收买和分裂并不意味着伊拉克人会彼此对立。伊拉克公民们正在走到一起,尤其是在持续的抗议活动中,他们因共同的诉求团结一致,不分信仰或隶属关系。这是出于一种不屈不挠的反抗精神,要求正义,谴责无能,呼吁伊拉克人获得应有的尊严生活。如果伊拉克人会聚集在一座现代主义纪念碑附近抗议,那么艺术也许并不属于少数群体,不是只有在解决所有危机之后才能享受的奢侈品。艺术有治愈和凝聚破碎国家新愿景的力量。但是,恢复伊拉克岌岌可危的艺术环境并不仅仅是伊拉克人的责任。美国和那些支持入侵或对入侵视而不见的国际社会有责任支持伊拉克艺术家和艺术从业者。世界各地的机构可以为伊拉克人提供学习和成长的机会,以及让他们讲述自己的故事的平台。伊拉克的艺术文化虽然式微,但不可被征服,伊拉克人可以再次被赋予力量,像以往一样,充满活力地创作。

阿明·阿尔萨登(Amin Alsaden)是一位作者和策展人,现居多伦多。

文/ 阿明·阿尔萨登

译/ 冯优