母职(Motherhood)是当下艺术世界中的热门话题——如果你不介意我这样说的话,这是自…文艺复兴以来就从未有过的一次复兴。曾长期被视为年轻艺术家和艺术工作者的职业负担的“母职”,如今成为了那些在事业上取得一定成就、选择在较晚年龄生育的女性艺术家们所热衷的主题——正如我们在卡蜜儿·亨罗特(Camille Henrot)、塔拉·马达尼( Tala Madani)和劳雷尔·纳卡达特(Laurel Nakadate)的近期作品中所看到的那样。这个话题在各个主题展中不断衍生,并被赋予了如此富有想象力的标题:“母育”(Mothering,墨西哥国立自治大学当代艺术博物馆,墨西哥城,2021–22);“母亲!”(Mother!,路易斯安那现代艺术博物馆,汉勒贝克,丹麦,2021);“母亲”(Mother,梅森展厅,阿灵顿,弗吉尼亚,2022);“母职”(Motherhood,俄勒冈当代艺术博物馆,波特兰,2022);“设计母亲”(Designing Motherhood,2021–,多个场馆);它也延及书籍和研讨会,例如海蒂·尤达(Hettie Judah)的《如何不排斥艺术家母亲(和其他家长)?》 (How Not to Exclude Artist Mothers [and Other Parents],2022),和英国泰特圣艾弗斯美术馆为期两天的研讨会“(母)者:艺术与生活”([M]otherhood: Art and Life,2023)。

该行列中的最新一员,是近期在那不勒斯马德雷·多纳雷吉纳当代艺术博物馆(Madre · Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina)举办的展览 “智库:繁殖代理”(Think Tank: REPRODUCTIVE AGENTS)。由弗洛伦西亚·彻纳乔夫斯基( Florencia Cherñajovsky)策划的该展览旨在提供一个前瞻性的视角,考察生物技术如何拓展可以创造生命的身体的界限。几乎所有展出作品都来自13位国际艺术家在过去五年中的创作。但为何当我走过一间又一间展厅,感受到的却是心里一沉?展览大量使用了那些不言而喻的意象——隆起的肚皮随处可见,离体的子宫比比皆是。已被广泛认可的艺术家未能提供有效的历史参照,而至多只是贡献了知名度。林恩·赫舍曼·利森(Lynn Hershman Leeson)1965年的素描作品《X光片中的孕妇》(Pregnant Woman in X-Ray Suit)被摆在了走廊,像是艺术家更有意思的作品的替身。展览将欧普艺术(Op art)先驱维克托·瓦萨雷里(Victor Vasarely)1940年代的色情墨水画收录进来,除了带来视觉上的愉悦感,也颇为令人困惑(一个女人被一匹马干,这真的算得上是“种间杂交”吗?)

露西·比奇(Lucy Beech)30分钟的影像作品《繁殖流亡》(Reproductive Exile,2018)对种间关系进行了更有意义的讨论。影片审视了生育治疗是如何建立在整个动物界的“雌性劳动”基础上的。你知道一些促排卵药物是从绝经后的女性的尿液中提取出来的吗?或者,其他的一些激素治疗药物是由几乎总是处于怀孕状态的母马的尿液制成?(别嫌自己蠢;唐娜·哈拉维[1]也不知道这些)。这部摄影绝美的影片以柔和、无菌的色调,碎片化的叙事,不动声色地观察着一位孤立无援的主人公,来到捷克共和国寻求试管婴儿治疗和代孕。虽然故事看起来就像直接取材自反乌托邦科幻小说,但它其实是以现实为基础的:确实有一种模拟女性生殖周期的生物假体机器,仅仅一包婴儿湿巾大小,只不过个体化基因模型的到来还有待时日。

在《繁殖流亡》中,所有人物都是白人形象,暗示了生育治疗的费用高昂,以及受益者对拥有一个“像他们自己”的孩子的渴望,正如诊所主任曾不止一次地宣称的那样。在隔壁展厅中,塔比塔·雷扎尔(Tabita Rezaire)的录像装置《糖果墙眼泪国度》(Sugar Walls Teardom,2016)——由一张装有U形支架的粉色妇科检查椅和一个显示屏——为展览提供了历史背景。在一种绚丽的七彩后网络混搭中(火山爆炸、湍急水流,没错,还有一个悬浮的3D子宫),艺术家用动态文字致敬了那些在她们自身并未同意的情况下、为科学做出了贡献的黑人女性:海里埃塔·拉克丝(Henrietta Lacks)——过去几十年中,她的宫颈癌细胞对医学的发展起到了关键作用;阿纳查(Anarcha)、贝西(Betsey)和露西(Lucy),以及其他被奴役的女性——她们在19世纪中叶被所谓的“现代妇科之父”J·马里昂·西姆斯(J. Marion Sims)施行了野蛮的医学实验。影片在一段长达几分钟的、对受创伤子宫进行的宇宙疗愈仪式中结束。

然而,在对这些离体子宫的展示里,对堕胎问题的持续关注却缺席了。虽然这项基本人权在任何有关繁殖的讨论中都占据着绝对的位置——目前情况正在变得越来越糟糕,意大利也是如此——但展览对此唯一的提及就只有一种形如导弹的RU-486堕胎药,和艾丽卡·KB(Elektra KB)的毛毡画“抗议标语”(Protest Signs,2021-)中的衣架。显然,这里也缺少了酷儿家庭和跨性别身体,尽管它们在墙面展签上被轻巧地提及(指涉了未被收录的作品)。

展览给人留下的印象是,母职是生物性的,而不是关系性的。特别考虑到最近突然涌现出的一类著作——来自鲁哈·本杰明(Ruha Benjamin)、哈拉维和苏菲·路易斯(Sophie Lewis)等人——试图动摇组建家庭过程中性繁殖的中心地位,这种在策展上对传统亲缘关系的坚持也就着实令人惊异,并且导致了对该主题狭隘的呈现。虽然声称以超越生物性为前提,但展览最终却将焦点落在了它身上。

生物学显然是“解剖蜡像”(Cere anatomiche)的核心,这场展览在米兰普拉达基金会艺术中心举办,展期至7月7日。无可否认,展览并非在严格意义上“关乎”母职;相反,它关注了18世纪末对女性身体——由生殖能力来界定——的科学描述。展览呈现了超写实的蜡像模型,以及从佛罗伦萨自然历史博物馆“瞭望台”(La Specola)借展来的几十张解剖图,后者因翻新而处于闭馆中。瞭望台博物馆创立于1775年——仅仅比乌菲兹博物馆晚了几年——是当时最重要的蜡质模型工坊之一。蜡像是当时研究人体解剖学的最有效技术,因为用于解剖的真尸很难获得(和保存),也为大众提供了娱乐(和刺激),瞭望台博物馆正是彼时贵族子弟欧洲壮游(Grand Tour)的重要一站。(萨德侯爵非常欣赏这些藏品,他在博物馆开放那一年逃到了意大利,其作品《茱丽叶特》[Juliette,1797]中的同名女主角在去往该区域的途中,拜访了这座博物馆。)

瞭望台博物馆明亮的展厅里挤挤挨挨摆满了各类模型、图纸和标本,让人想起其“多宝阁”(Wunderkammer)前身,而普拉达基金会的空间则拥有品牌店面的奢侈和宽敞。二层展厅被包裹在军用泡沫铝墙与有条纹的洞石地板的棕灰色调中,其中,四具真人大小的蜡像相隔很远,看上去就像躺在五星级野战医院的小床上的炸弹受害者。展厅的大部分空间被阴影笼罩;唯一的光源来自每个展柜上方的长方形感应灯。在我的两次参观中,展品不断地陷于黑暗之中,我和其他参观者只得六神无主地盯着这些令人无法抗拒的怪诞之物。

不同于当时的其他解剖模型,这些女性形象并未被描绘成尸体的样子。“她们”睁着眼睛,头向后微仰,躺在铺有象牙色丝缎的玫瑰色天鹅绒床垫上,因其理想化的美貌和克制的姿态而被称为“维纳斯”(参照波提切利的《维纳斯的诞生》[Birth of Venus]、《美第奇维纳斯》[Medici Venus]等)。事实上,她们的一些娴静姿势,近乎有一种黑色幽默的意味:在双腿轻微交叉以遮掩一个(视觉)入口的同时,上方的躯体被完全剖裂——胸口被掰开,内脏暴露在外。虽然其中的一个人物看似完好无损,但她的中段却是可打开和可“解剖”的,一层层可拆装的器官被曝露,最终出现的,是一个小胎儿。另外九件蜡像展现了子宫的横截面,它们被截断在大腿中段。这些模型不仅展现了妊娠,同时也被用于规训性活动——以不同模型区分了“成年处女的性器”和“不贞操的女人的性器”。

这些令人毛骨悚人又引人入胜的材料,亟待我们对其进行语境化处理。但遗憾的是,展览空间中并没有提供太多信息。(另一方面,一大厚本的展览图录则包含了几十个文本,其中大部分为重印本,由科学、艺术和视觉文化的历史学者所撰写。)这或许是因为展览由加拿大电影导演大卫·柯南伯格(David Cronenberg)联合策划,他本身就是肉体恐怖的行家。在其最新影片《未来罪行》(Crimes of the Future,2022)中,他将外科手术设置为行为艺术表演,并上演了一场“内在美的选美比赛”——这一概念最早出现在他1988年以妇科医生为主角的惊悚片《孽扣》(Dead Ringers)中(今年春天,该片以一部关注女性健康的迷你剧的形式复活,减去了原作中令人神经紧张的风格)。[2]柯南伯格对展品的选择给出了建议——根据缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)在展览图录中的介绍,他“提出了一个基于性别的评估方法”——并贡献了一部(非常之短的)短片。

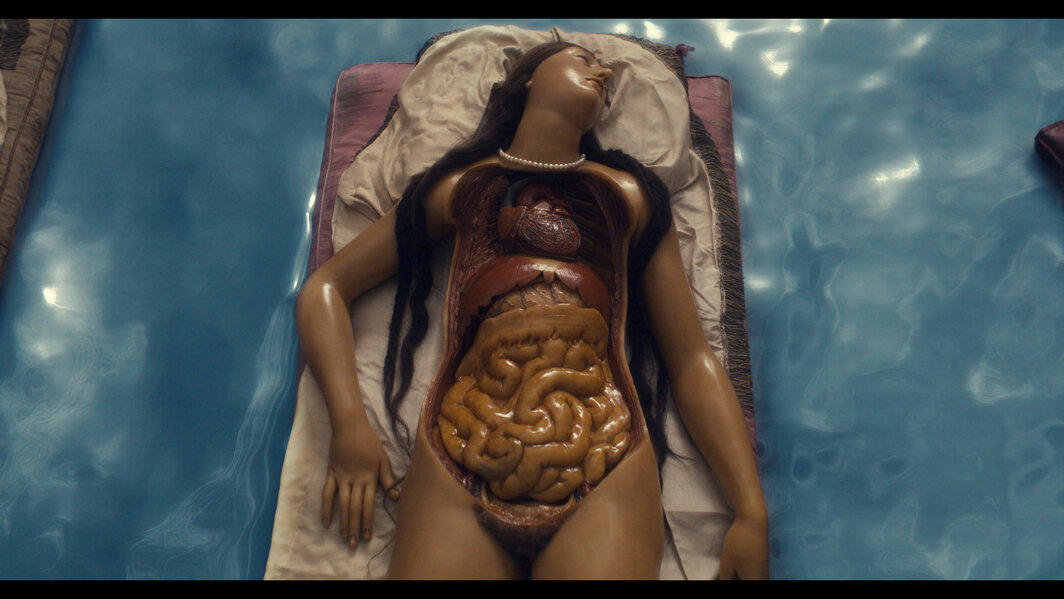

可惜,后者是令人大失所望的。这部四分钟的影片被置于一层展厅的一个八角形小房间里,在装有木质基座的双面屏幕上播放;影片中的维纳斯蜡像被移除了玻璃展柜,通过数字化手段漂浮在轻柔荡漾的蓝色水面上。(据传在导演的想象中,这些人物是浮游在马尔蒙庄园的游泳池上的)。作品疯狂的标题《四个不被爱的女人,漂浮在漫无目的之海,体验解剖的狂喜》(Four Unloved Women, Adrift on a Purposeless Sea, Experience the Ecstasy of Dissection,2023)在影片音轨中被进一步强调,我们似乎听到未关的水龙头声,一个女人的叹息声和沉重的呼吸声——可能是对着柯南伯格在作品中用来打电话的听筒。

话说回来,这部短片呈现的特写镜头和鲜活色调,是我们在楼上那些忽明忽暗的装置中所无法窥见的。柯南伯格的镜头慵懒又有点变态,从修长的半透明下肢向上追踪到深情缠绕的蠕动的香肠状肠子,直至抵达蜡塑人物呆滞的目光和微张的嘴唇。其他的镜头聚焦于切口,表皮和内脏之间接触的部位;在所有这些皮肉和组织中,模特的麻花辫和毛茸茸的假阴毛漏出来的发结,构成了悲惨的刺点(punctum)。另一个彩蛋是延时拍摄的一具完整的维纳斯的解剖过程,但是在胎儿出现前就结束了。(这个至关重要且深刻的细节是否太过令人感伤,或仅仅只是偏离了柯南伯格的兴趣?)

虽然,这两场展览中的作品相隔了几个世纪,但那不勒斯和米兰的展览却有着奇妙的相似之处。两个展览都突出呈现了脱离身体的器官;并且都没有展示出生后的胎儿。而且,你无法从两者中的任何一个了解到,怀孕其实是母职中最无趣的部分——它甚至不是一个必备条件。当然,一个生命体在另一个生命体内的生长,似乎还是会让人感到怪异和陌生(异形),因此带来了不可抗拒的视觉魅力。但是如果将繁殖局限在性的框架下,那么,这忽视了人类已经找到的许多许多种用以建立亲密关系、创建家庭、彼此照顾的方式,也会给未来几代人留下创伤。

尼基·哥伦布(Nikki Columbus)是一位常驻纽约的作者。她和作家米雷内·阿萨尼奥斯(Mirene Arsanios)的访谈被收录在《何以称之为分娩?——谈母性与艺术作品》(Why Call it Labor? – On Motherhood and Art Work)(Mophradat and Archive Books,2021)。

注:

1. “不知何故,作为一名女权主义科学研究学者和终生的爱动物人士,处于更年期的我却并不太了解怀孕的母马和它们的一次性小马驹”,哈拉维写到,“我是否忘记,或从不知道,也不会去看——或者只是不关心?…但改善动物福祉的社会运动已经注意到了这些马,并对此进行了非常有效的担忧,这些运动中充满了女权主义的男男女女。为什么我不在其中?难道只有当我发现激素替代疗法实则伤害了我的心脏而没有保护它后,这些小马驹才会进入我的视野?”引自《浸泡在尿液中: DES和Premarin的多物种反应能力》(Awash in Urine: DES and Premarin in Multispecies Response-ability)第五章,唐娜·哈拉维:《与麻烦同在:在克苏鲁世制造亲缘》(Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene,北卡罗来纳州达勒姆:杜克大学出版社,2016年),第111页。

2. 真行家可以购买柯南伯格2022年的NFT作品《内在美:导演的肾结石图片,jepg格式》。

文/ 尼基·哥伦布

译/ 钟若含