要想思考政治或经济困厄之外的世界,就要拒绝稳定不变的存在等同于和谐安定的错觉。艺术家成能庆(Sung Neung Kyung)对此深有体会。70年代中至80年代末,他对阅读、观察、标记和组合的思考为观众提供了对韩国威权统治时期以及之后充满缺陷的民主承诺进行反思的空间。韩国前总统朴正熙1972年宣布戒严令时,文化似乎无休止地被纳入国家建设的霸权事业中,为了避免这一情况,成能庆的每件作品都勾勒出一个有别于纯粹的内容创造的交流领域,敦促观众追问事物如何产生意义。对于将艺术和生活贬低为肮脏的权力竞争的自负心,成能庆同样持批判态度。通过行为艺术,他认为塑造政治想象力不仅需要身体耐力以及对乏味的高度忍受力,还要坚决拒绝将自我肯定作为处理感官经验的主要过滤器。在他看来,世界总是与你有关,但永远不会只与你有关。

成能庆第一次参加展览是在1964年,不久之后,弘益大学的学生们就开始了一系列韩国最早的行为艺术创作。但直到1973年完成三年强制兵役后,成能庆才真正开始了他的艺术生涯。[1]在短暂沉迷于类似李禹焕的石头作品之后,[2]成转而使用报纸作为主要创作材料,发起新的斗争。[3]报纸是当时韩国最主要的信息传播方式,在政府与其批评者之间不断升级的冲突中,报纸既是武器,也是牺牲品。成能庆曾在位于首尔德寿宫的国立现代美术馆连续一周每天悬挂四页《东亚日报》(Dong-a Ilbo),当时这份报纸以批评政府闻名。他用剃刀有选择性地把文章移除,只留一些图片和广告。每天,前一版报纸会被整齐地放在展厅地上的一个类似投票箱的亚克力盒子中,但它的透明度反而强调了当时选举过程的不透明性。

作为普通公民可以转化为政治参与形式(从投票到街头抗议)的知识来源,报纸成为成能庆探索日常生活政治可读性的首选媒介。 《报纸:1974年6月1日起》(Newspaper: from June 1, 1974, on)是成能庆于公开表演两个月前在家中开始创作的,这件作品被解读为艺术家在服兵役多年后尝试重新社会化的一种努力。强制兵役提醒着南韩公民与北方邻国之间的长期战争,而戒严下平民生活中的“和平时期”则意味着强制沉默。成回忆道,“和平的概念实际上就是闭上嘴巴。它并不保证和谐,而只能保证异议的抹消。” [4]他将观看体验分解为四种不同的模式:观众从远处阅读艺术作品,在私密的家中与在公共场所的阅读体验有所不同;艺术家大声朗读报纸,同时剪下图片和文字;通过家庭订阅获得报纸的无名民众的默读或朗读习惯;以及即兴集会人群站在报社门前阅读展示出来的报纸。成能庆将被动观看转化为主动阅读,要求人们在理解页面上印刷的内容之前,就先注意到缺失的存在。

《报纸:1974年6月1日起》预示了莎拉·查尔斯沃斯(Sarah Charlesworth)1970年代末创作的同样关于剥离报纸文字的“现代史”(Modern History)系列作品,呼吁观众阅读报纸时不要只关注内容,也要关注报纸形式如何塑造知识生产。成的报纸作品就像实时引语,与当时世界各地同样在非民主统治下挣扎的志同道合的艺术家形成共鸣,其中包括安东尼奥·迪亚斯(Antonio Dias)模仿文革时期主导宣传的大字报的丝网印刷作品,以及安东尼奥·马努埃尔(Antonio Manuel)对纸模(flans)的重构,这是曾经在报纸印刷中用来制造铅版的纸型。诞生于与韩国情况类似的巴西军事政权下的马努埃尔和迪亚斯的作品——以及查尔斯沃斯、成能庆等艺术家的作品——揭示了一个与其说是由意识形态、社会或经济差异所决定,不如说是由联合国教科文组织总干事阿马杜-马赫塔尔·姆博(Amadou-Mahtar M'Bow)所描述的“当代世界最大的不平等形式之一” ——信息获取的不均衡——所决定的世界。[5]

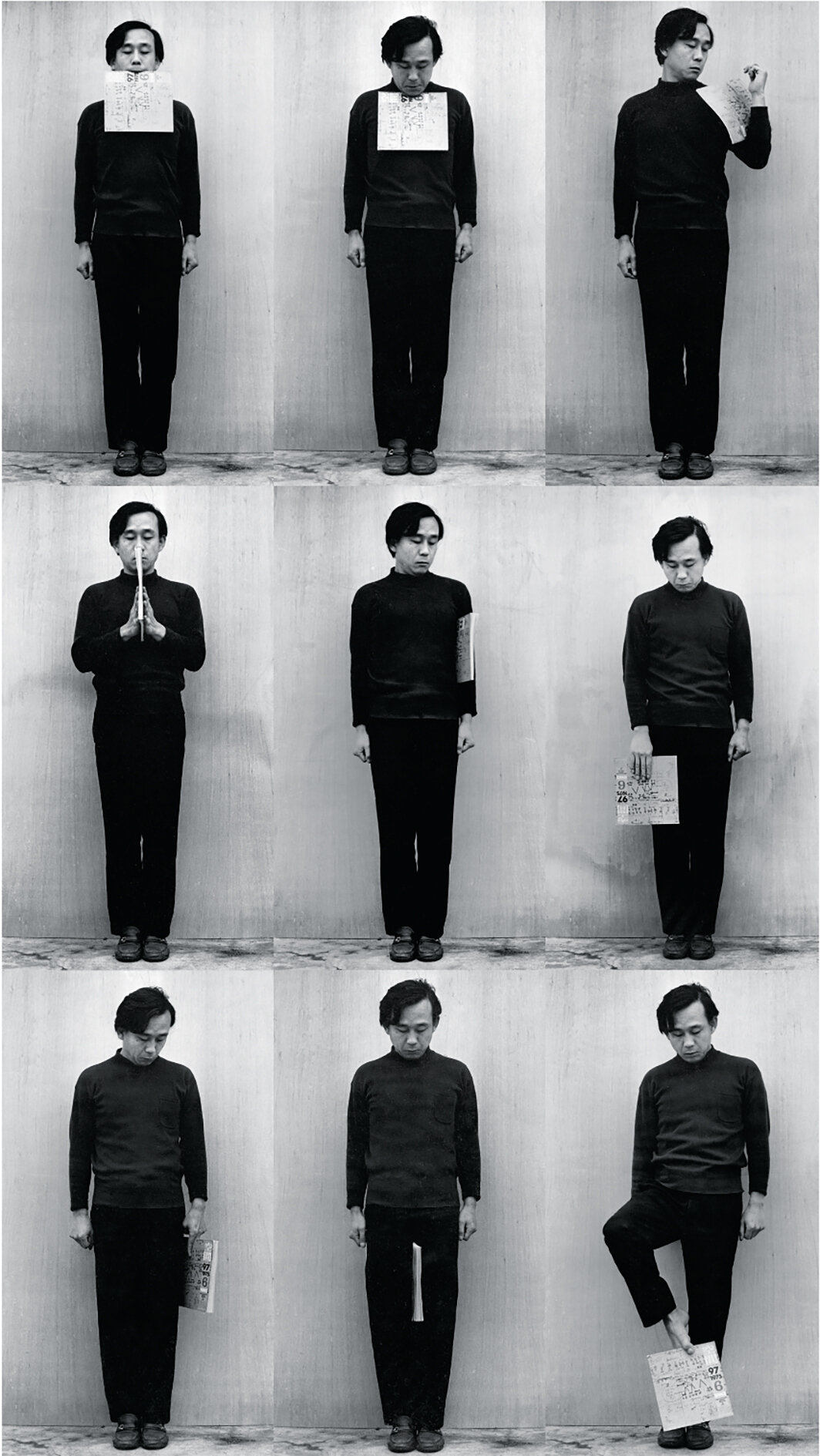

成能庆的大部分早期作品都是与他在“空间与时间”(S.T.)的朋友和同事讨论后创作的,S.T.是一个由首尔艺术家组成的松散团体,活跃于1969年至1981年间,成员包括张锡源(Chang Sukwon)、崔晓洲(Choi Hyojoo)、金容民(Kim Yongmin)、李健镛(Lee Kunyong)和尹晋燮(Yoon Jin Sup)。由于对当时现有的教学结构感到不满,自筹资金的S.T.了一些举办研讨会,成员们在会上讨论汉斯·哈克(Hans Haacke)、海德格尔、约瑟夫·科苏斯(Joseph Kosuth)、老子、维特根斯坦、中原佑介(Nakahara Yusuke)和庄子等各种各样的文章,尽管成能庆说这些著作的韩文译本“并不是很可靠” [6]。在S.T.的成员中,成能庆独树一帜,他认为艺术界有时候过分执着于将自己与控制一切(从决定哪些艺术家可以出国到进口油画颜料和胶片的供应)的国家政治区隔开,他与艺术界的这种高冷态度保持距离。1976年的作品《位置》(Location)探讨了艺术家面对阐释时的定位问题。成能庆拍下自己与1976年6月刊的《空间》(Space)杂志的合影,这是当时的国家建筑师金寿根(Kim Swoogeun)于1966年创办的一本文化杂志,是当时韩国艺术写作的主要出版平台。在其中一张照片中,艺术家静静地站着,像一只听话的狗一样把杂志叼在嘴里;另一张照片中,他双手紧压着杂志,仿佛在祈祷。

对于他的一些同代人来说,行为艺术是抵抗国家过度监管的一种方式,如1973年颁布的《轻犯罪处罚法》(Minor Offenses Act)甚至对服装和头发长度作出了规定。但成认为行为艺术的意义远不止此,它提供了对“生活条件”展开思考的空间。[7]就像他多年后所说,“艺术不是一块标语牌。” [8]成能庆在1960年的四一九运动的乌托邦承诺中长大,这场运动推翻了韩国首任民选总统李承晚,迎来了首任战后独裁者朴正熙,因此成深知直接抗议的局限性。在之后的十年中,四一九的革命梦想演变成具有讽刺意味的“维新时代”,年轻人的希望被国家粉碎了,这个国家只想要迎合受过战争之苦,迫切希望过上稳定小康生活的老一代人的愿望。

1976年的《收缩与扩张》(Contraction and expansion)是一件关于自我控制的作品,成能庆的身体从直立慢慢变成婴儿般的蜷缩姿势,最后用腹部保持平衡的同时伸开四肢。作品标题暗示在70年代中期,思想自由随着专制统治的扩张而紧缩。[9]《收缩与扩张》探讨了作为观念艺术核心的规则和指令揭示出规则如何轻易变成作为统治借口的法律,并在惩罚的威胁下得以强制执行。但这同时也意味着,观念艺术的执行可以发挥更积极的作用,凸显在一个由少数人统治的结构中,个人行动如何以及何时能够解除用来遏制身体的规则。

在维新时代,韩国官方允许的少数恶习之一是抽烟,成能庆以此为主题进行了一场简短而精练的行为表演。在照片中,他抽着烟,展现出一种轻松的气氛,直到香烟化为一段摇摇欲坠的烟灰。对于当时社会中弥漫的麻木实用主义来说,他的这种态度可以被解读为一次微小但意义重大的胜利,这种抹杀个人性的实用主义氛围在朴正熙被暗杀后以及1979年维新时代结束后仍长期存在。本来应该很短的抽烟空档(曾是工作日中不可或缺的组成部分)在17张照片中被延长为9个阶段,以此纪念在韩国社会中被严重贬低的休息概念。

成能庆的很多作品都含蓄地提问,在战后时期,公民身份是如何通过国家对绝对服从的要求进行筛选和塑造的。在朝鲜战争期间,愿意为国捐躯可能就足够了,但在民族牺牲的第二个时代,国家要求的是毫不迟疑地遵守不可能达到的、武断的标准。在1976年的作品《数钱》(Counting Money)中,艺术家将少量韩币扔到一个低矮的白色基座上,同时大声念出金额。当时,小小的礼节在不被官方认可的资产阶级中具有比肩法律的力量,因此这样的行为,即使是在展览中的背景下发生,也会被视为是几乎不可原谅的粗鲁行为,因为它如此鲜明地突出一种鼓励以可量化的标准来衡量人的价值的价值体系。[10]几年后,他在以“个展”为题的模拟简历中写道,我们绝不能“满足于频率的谎言”。[11]

《S先生的职业中涯》(Mr. S’s half way career, 1977)包含的15张按时间顺序排列的照片来自艺术家的个人收藏,它们体现了一条无视世界大事的时间线、规律变化的理性年表系统,以及因受武装冲突威胁的未来而强化的线性思维。对于永远在寻找不同视角的成能庆来说,《S先生的职业中涯》是他在33岁时进行的人生回顾,这在当时被认为是普通韩国男性寿命的中点。这件装置作品将他的自传视觉化为个人社会关系的记录,包含了从童年时期开始的照片。家人、朋友和艺术家同事们都出现在照片中,最后一张则是他站在《苹果》(Apple,1977)的表演记录前,这是他另一个连续性的行为作品。这些照片中几乎没有情感的呈现。家庭和集体肖像照展示的是殖民社会秩序下未经审视的历史,当时日本民族学家将韩国人按地区、生物特征和职业类型简化,从而强化了这一秩序。每张照片都被放大,远远超过了典型快照、报纸图片或年鉴照片的尺寸,邀请我们在观看作品时投射自己的生命轨迹,弥合艺术家和观众之间的距离。

《S先生的职业中涯》搬演了《这里》(Here, 1975)中包含的一些目标,这是成能庆用相机创作的第一件持续性作品。1974年艺术家请求父亲给他买了一台尼康F2,之后他开始记录S.T.的同事们创作的时限作品。艺术史学家金美庆(Kim Mikyung)指出,在70年代的韩国,相机是绝对的奢侈品,并导致了艺术家之间出现了新的阶级分化:能拍照记录自己作品的艺术家和不能拍照的艺术家。[12]《这里》就暗示了这种特权,在这组照片中,成能庆对着一面挂在他首尔家外面小巷的三岔路口的镜子自拍,通过旋转镜子可以拍出18种不同的背景。

然而,在《S先生的职业中涯》中,艺术家似乎消失了,取而代之的是一系列颗粒感的图像。这组照片反映出成能庆认为“从三流作品中可以学到很多东西”的理念,这些故意为之的“低质量”图片引起了人们的注意,它们就像逆着图像潮流前进的步兵,小心翼翼地排除对某一特定主题或题材进行任何其他描述的可能性。[13]始于1977年的系列作品“与特定个人无关”(No relationship to a particular person)则围绕摄影史展开,这段摄影史与以公共利益为名严重侵犯个人隐私的侵犯史平行交织,且这种侵犯行为得到了负责保护个人和国家安全的机构的默许。在创作这组作品的过程中,成先是在报纸上寻找肖像照片,之后重新拍摄和丝网印刷了其中约110张照片,并用黄色细条遮住眼睛,这一行为让人联想到为了确保受害者和罪犯的匿名性而采取的措施。这里体现的是一种扭曲的法律平等性,在伤害的语境下,公众和普通人物被同等地匿名化,仅被视为犯罪者和受害者。这些细条将曾经属于一个立体身体的脸部扁平化,同时也遮掩了观看者与所描绘对象之间可能存在的联系。

在1974年第二届大邱当代艺术节(Daegu Contemporary Art Festival,韩国重要实验艺术展)展出的《颠倒的世界地图》(An upside down map of world)对制图的权威性提出挑战。一张大型世界地图被分割成数个矩形部分,然后以网格形式重新呈现,与被裁剪的原始部分并列展示。成对语言的敏感性与他的诗人表兄成赞庆(Sung Chankyung)如出一辙, 这件作品的韩文标题《世界全图》(Segye chŏndo)也蕴含着多重意义。这个词的字面意思是“完整的世界地图”,但“chŏndo”也是“指导”、“传导”和“传道”的同音词。通过将制图法武器化,作品重新利用了伊夫·拉科斯特(Yves Lacoste)关于地图易受政治操控的重要批评。无论地图曾具有何种指示性力量,它都被实在地切成碎片,回归土地(在后来的版本中,被裁切下来的部分被平放在一个水平基座上)。

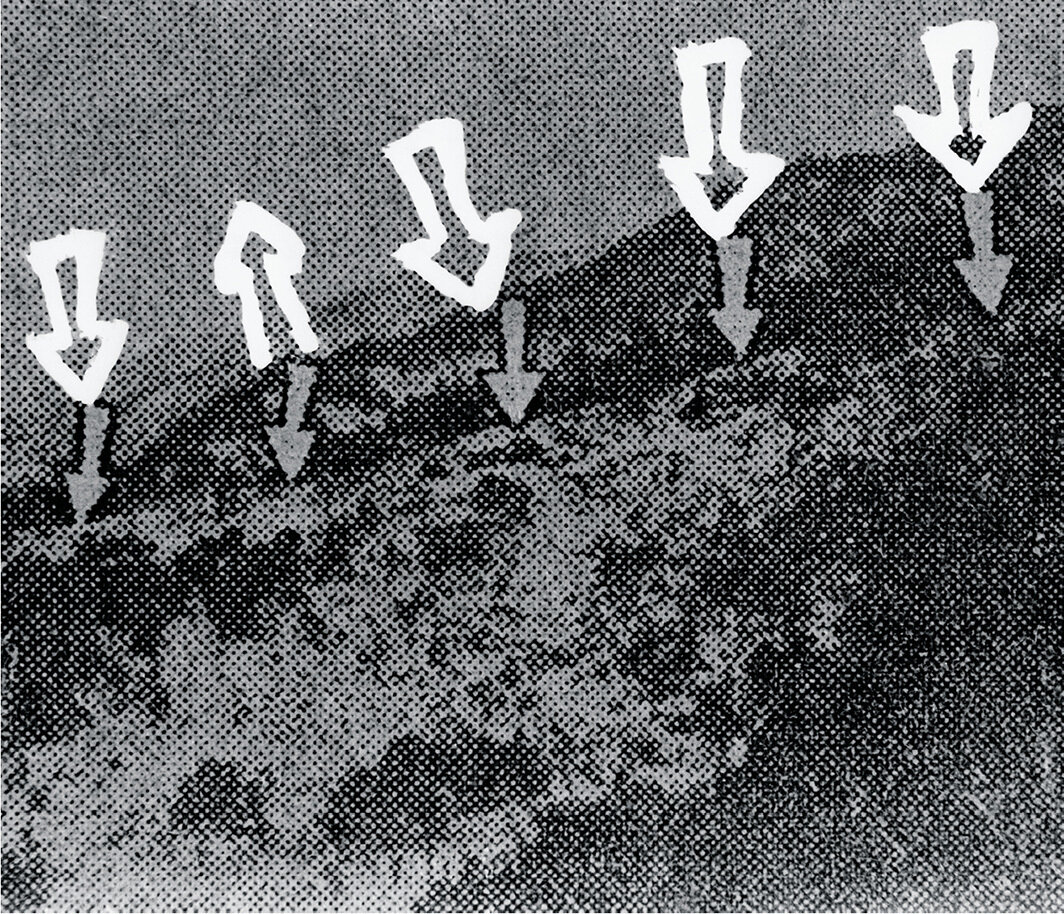

《颠倒的世界地图》对成能庆来说是预示着他持续时间最长的系列作品“现场”(Venue)的一个“情景”。这个始于1979年的系列中的每件作品(至今共42件)都从成辨认带有编辑标记的报纸图片开始,通常是环绕损坏处的虚线或标记事故、犯罪或施工现场的小箭头和十字符号,艺术家将这些标记描述为“内化的日常暴力” 。[14]这些图片再被重新拍摄,并且成能庆用白色墨水直接在底片上画上自己的记号,从而让它们比原始标记更明显。这些被翻拍的照片再按照标准办公纸张尺寸进行打印和放大,以一定的规律排列在墙上。

“现场”挑战了媒体出版物可以铸造真相的观点,成能庆在说“信息只是标本,真相是活生生的生物”时也强调了这一点。[15]1980年的《现场3》中滑稽的大箭头试图“让编辑姿态失效”,单方面指示读者要看什么,同时拒绝给予回应空间。[16]这些去除了原始图说的图片诱使观众追问,以公共利益为名的信息披露何时会成为非法监视的借口。通过每一次对公开图像进行歪曲、篡改和降级,成强调了作为第四权力机构的媒体与公众之间的距离,前者坚信其将再现合法化为真相的权威,而后者则认为再现政治不仅仅意味着将报道内容当作事实来接受。

《现场6》(1981)将艺术家想象中的北朝鲜间谍潜入南韩时的路径具体化。“我想表达的是那些间谍一定会有的焦虑感,他们知道一旦越过边境,就永远失去了归属于一个家、家庭、国家的机会”。[17]成能庆没有使用箭头,而是用虚线来标记进入敌方领土的脚步,同时在视觉上将作品拼接在一起,使整个装置看起来像是爬过墙壁。为了让“现场”与实验艺术要拥护自由民主的潜在要求保持距离,成使用1985年韩国国民议会选举的新闻图片制作了一些版本,从而对选举政治的景观化提出质疑。不出所料,“现场”吸引了与强烈支持民主的“民众”(Minjung)运动有关的艺术家的注意,但成能庆仍坚定地聚焦于信息的真实性上,而不是进行划分界限的明确对抗。[18]实际上,成能庆的作品似乎尤其适合那些对集体团结和自由主义疏离持同样怀疑态度的观众,他对各种形式的再现政治进行了含蓄又明显的批判,或者这可以解释为什么他1980年后的作品在所谓的韩国进步艺术史中的普遍缺席。

在这个系列中,《现场22》(1985)最能直接表现成能庆在标题“现场”(Hyŏnjang)中想要传达的意图。这个韩语词有时被翻译成“现场”,但艺术家解释说,这是“被称为‘现在’的时间以及被称为‘这里’的地点”组成的复合词。[19]展出这件作品时,首尔Kwanhoon画廊的墙壁上贴了八百张照片,地板上也堆满了图片,呈现信息过载的无序状态。《现场22》的展出正值韩国重新崛起成为一个成熟的民主国家之时,这件作品预示了一场新的生存竞争的开始,保持头脑清醒、不被信息洪流淹没将成为关键的生存技能。如果说成能庆的早期作品在展出之后才逐渐增加影响力,那是因为它们对再现及其政治性的的提问始终具有前瞻性。

成能庆的作品正在纽约所罗门·R·古根海姆的展览“唯有年轻:1960至1970年代的韩国实验艺术”(Only the Young: Experimental Art in Korea, 1960s–1970s)中展出,展期为2023年9月1日至2024年1月7日。展览由安辉景(Kyung An)和姜秀静(Kang Soojung)共同策划,韩国国立现代美术馆协办。展览将于2024年2月11日至5月12日巡回至洛杉矶哈默博物馆。

奇廷泫(Joan Kee)是密歇根大学艺术史教授和《艺术论坛》特约编辑。她也是《韩国原始文献》(Primary Documents Korea,纽约现代艺术博物馆出版)的编辑。

注:

1. 部分原因是基于成能庆对奥地利艺术家百水(Friedensreich Hundertwasser)的兴趣,他在日本艺术杂志《美术手帖》上看到了后者的作品。成的早期作品包括抽象画,后来他 “感觉自己模仿了外国艺术家而深感羞愧”,因此放弃。见成能庆,“Pijuryu ŭi kaenyŏm misulga, Sŏng nŭnggyŏng ŭi ‘mangch’in’ modŏnijŭm”,与Cho Soo Jin的采访,收录于《Chungsim kwa chubyŏn ŭi misulsarŭl nŏmŏsŏ: ‘chiyŏk misul’ ŭi yŏksa, chaengjŏm, hyŏna》(韩国现当代艺术史协会,2022),第33页。

2. 从1969年7月为颇具影响力的《空间》杂志撰写关于日本当代艺术的文章开始,李禹焕就对一小群很关键的韩国年轻艺术家产生了重要影响。

3. 成能庆意识到,作为一名“三维艺术家”,他永远不会高于“二流或三流”。见成能庆,“Pijuryu ŭi kaenyŏm misulga, Sŏng nŭnggyŏng ŭi ‘mangch’in’ modŏnijŭm”,第34页。

4. 成能庆与作者的对谈,2023年3月28日。

5. 阿马杜-马赫塔尔·姆博,摘录于Tran Van Dinh,“不结盟与文化帝国主义”(Non-Alignment and Cultural Imperialism),《黑人学者》(Black Scholar)第8卷第3期,1976年12月,第45页。

6. 成能庆与作者的对谈,2023年3月28日。

7. 成能庆与作者的对谈,2022年9月1日。

8. 成能庆,摘录于“OB dŭl ŭi suda”,收录于《1970–1980 nyŏndae hanguk ŭi yŏksajŏk kaenyŏm misul》(首尔:Noonbit出版社,2011),第307页。

9. 成能庆与作者的对谈,2022年9月1日。

10. 成能庆回忆说,1976年在首尔画廊演出时,实验艺术家郑灿胜(Chung Chan-seung)大叫道,“哇你好有钱!请喝酒!”遗憾的是,1994年郑因肝癌去世。成能庆与作者的对谈,2022年9月1日。

11. 成能庆,《职业生涯十一诫》(Career sibilgyemyŏng),重印于《Tangsinŭn na ŭi t’aeyang: tongsidae han’guk misurŭl wihan sŏngch’aljŏk not’ŭ 》(首尔:总体美术馆,2005)。

12. 金美庆,“OB dŭl ŭi suda”,第285页。

13. 同上。

14. 同上。

15. 成能庆与作者的对谈,2023年3月28日。

16. 成能庆与作者的对谈,2022年12月27日。

17. 成能庆与作者的对谈,2022年9月1日。

18. 《现场29a-1》和《现场29b-w》参加了1987年由严赫(Um Hyuk)策划的群展“民众艺术:韩国政治艺术新运动”(Min Joong Art: New Movement of Political Art from Korea)。这是民众艺术首次在北美展出,分别在多伦多的A-Space和纽约的Minor Injury展出。

19. 成能庆,“现场”(1986年8月8日),重印于《Tangsinŭn na ŭi t’aeyang: tongsidae han’guk misurŭl wihan sŏngch’aljŏk not’ŭ》。

文/ 奇廷泫

译/ 冯优