作为一个常常被认为把握着时代脉搏的双年展,惠特尼双年展今年展出的移动影像作品几乎全部以历史——其叙事、主体、讲述者——作为重要考量。但是在美国和其他地方,历史本身已经成为当代论争的一个重要议题。谁能料想,我们会像佛罗里达州现在教导人们的那样,去推敲奴隶制是否使被奴役者从中受益?谁又能想到,纽约州有着百年历史的枪支管制法律会遭遇挑战,1864年的堕胎禁令会在亚利桑那州恢复执行?

本届双年展所呈现的当代艺术家,不仅是形式的革新者,更是那些日益被偏颇、被遗忘的历史的守护者。它发生在这样一个时刻:这个国家充满复杂性的历史正在长期资源不足的初等教育、空心化的人文学科科系,以及被我们误认为提供交流的“公共领域”这个迟钝的景观中越来越被忽视——甚至可以说是被故意忽视。即便是现在,又有多少人意识到,1873年就通过并且从未废除的康斯托克法案(Comstock Act)将在2025年1月起在全美50个州用来禁止堕胎(以及用来禁止任何被五位未经选举产生的法官认定为“不道德”的行为)。而毋庸置疑的是,无论是在热线电台、商业电视,还是在由演算法决定的社交平台上,我们的当代话语都在调动着历史,为了一场关乎未来的争夺战。

本届双年展上的移动影像装置作品——作为一个整体——在很大程度上构成了展览最强有力的部分,在展览让人晕头转向的各种策略和主题的集合之外,另外开辟了一个形式和美学观点相对条理清晰的界域。它们对人工智能或机器学习——即联合策展人克丽西·艾尔斯(Chrissie Iles)和梅格·恩利(Meg Onli)在展览框架中所强调的新兴技术——并没有展现出明显兴趣。但从整体上看,它们的确探讨了我们当下的“后真相时代”,试图通过各种方式强调历史叙事(文化的和政治的)的重要性,拒绝其被武器化,或被我们在日益短视只关注当下的过程中所抹杀。

长久以来,美术馆一直都充当着文化历史产物的陈列室,其藏品往往旨在使过去的叙事成为不朽,将其封存在无声的物件中,塑造成唯具形式趣味的文物。本届双年展的艺术家同时利用和对抗叙事形式,试图对机构作者(institutional authorship)的概念提出质疑:他们将博物馆本身塑造成一个不可靠的叙述者,并对文化史可以在当下被直白地叙述出来这一观点提出挑战。移动影像作品——更普遍地说是现代艺术——一直以来都与叙事保持了一种矛盾的关系。不同于绘画和雕塑,电影必然会激发一种预先设定的、按顺序推进的体验,为其故事增添一种因果相承的可信度。但一个世纪以来的电影和录像实验已为艺术家提供了无数的方法来阻止、抑制、躲避或消解移动影像似乎在暗示的线性方向性。在惠特尼双年展上,历史虽然构成了几乎所有重要移动影像作品的核心,但传统叙事的明晰性和线性却不断被压制或取代,变得晦涩模糊或循环往复。

可以说,这些作品是战后出现的多屏幕影像——游移在碎片化和整体性之间——之谱系的一部分。斯坦·范德比克(Stan VanDerBeek)的《电影壁画》(Movie Mural, 1965–68)可谓碎片化的一个典范,它受到约翰·凯奇(John Cage)和黑山学院(Black Mountain College)的影响,展露了范德比克对现代主义拼贴的兴趣。作品中,静态和动态画面——画面本身既熟悉又新奇,既古老又现代,既乡土又遥远——与流行音乐、拾得声音相结合,投影在九个或更多的屏幕上,时而重叠,时而移动,产生一种复杂的、故意制造混乱的视听组合——不会有两个人以相同的方式遭遇这件作品。相比之下,在同一历史时刻举办的纽约世界博览会(New York World’s Fair)上的多屏景观则倾向于让多个屏幕服从于一个凌驾于一切的单一愿景,传达了一种纯粹的形式或技术新颖性,服务于一种美学上保守的整体性和控制性目标。

在过去的十年中,伊萨克·朱利安(Isaac Julien)致力于完善一种多屏幕的影像模式,设法将历史差异性进行区隔——增添不同视角,打开观众的观影模式,同时保留复杂但依然连贯的叙事形式。我们可以称之为多屏幕历史散文。作为本届双年展的佳作之一,在《再一次……(雕像永不消亡)》(Once Again . . . [Statues Never Die], 2022)中,朱利安似乎敏锐地察觉到,任何与“历史的过去”(historical past)的相遇都会是一个一体两面的事件,当下不可避免地重新阐释过去,过去则可能试图引导当下。因此,朱利安试图在形式选择上与其主题保持一致:他使用多屏幕和重映手法,并非以形式实验为目的,而是希冀通过构建一种特殊的跨历史相遇,以达成一种“镜厅”(hall of mirrors)的效果。我们从美术馆的开放空间进入作品,先是沿着一条昏暗的走廊前行,在走廊尽头的一面镜中看到自己扭曲的形象。当我们转过拐角后,镜像分化出另一个形象,然后再分裂出另一个。很快,我们便发现自己置身于一个由映像、镜面和叠影组成的大厅中。五块半透明的巨型屏幕竖立在地面上,有如建筑物一般,每一个投影都穿透屏幕到达另一侧,并继续在镜像外墙上延续和向外反射。投影的图像和物件跨越不同历史时期,从1920年代的哈莱姆文艺复兴时期延展至2020年代的当下。里士满·巴塞(Richmond Barthé, 1901–1989)近百年历史的雕塑与马修·安杰罗·哈里森(Matthew Angelo Harrison,生于1985年)的当代作品并置出现。哲学家阿兰·洛克(Alain Locke)与收藏家阿尔伯特·C·巴恩斯(Albert C. Barnes)之间的时代性对话,围绕着殖民掠夺、嘲弄免责和对非洲艺术——作为欧洲现代主义和现代非洲离散族群的共同始祖——迟来的承认展开,由演员进行富有创造力的重构,并设置在博物馆场景中,这里遍布着与其对话内容相关的真实文物。这不仅仅制造了一个戏中戏(mise en abyme)的效果,更是一首纷繁复杂的音乐交响,在一间思想博物馆中,提出有关文化史、权威性和影响力的问题。

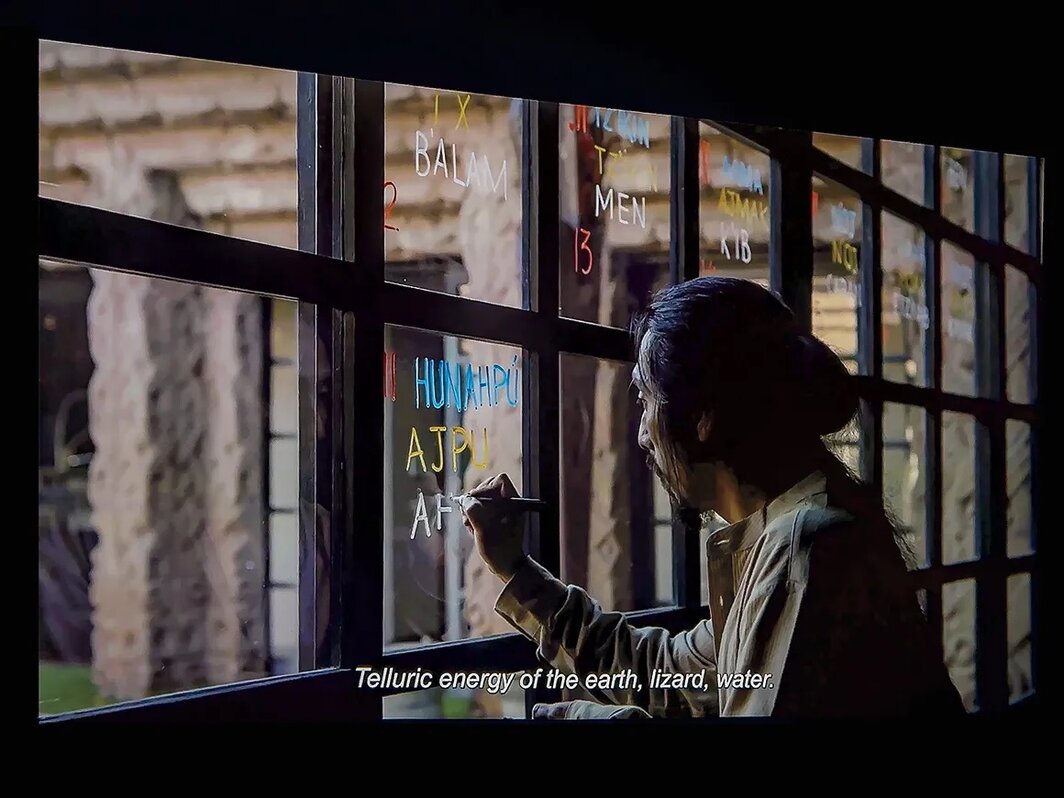

殖民掠夺的历史、文化遗产的流失和随后的复活,构成了克拉丽莎·托辛(Clarissa Tossin)在《在火山歌唱之前》(Before the Volcanoes Sing, 2022)中所探讨的主题。影片主要在弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)于1926年打造的“约翰·索登之家”(John Sowden House)拍摄,这座宅邸是以1920、30年代的玛雅复兴风格设计,但却与洛杉矶周边蓬勃发展的丰富多样的玛雅文化全然脱节。在一面玻璃墙上,伊克西尔玛雅(Ixil Maya)艺术家托赫尔·费德尔·布里托·贝纳尔(Tohil Fidel Brito Bernal)书写出玛雅历,似乎将其自身的视觉功能(在通用的度量衡标准之外,赋予了星期和季节以意义)转化为主题;与此同时,基切-卡奇克肋(K’iche ‘Kaqchiquel)玛雅诗人罗莎·查韦斯(Rosa Chávez)强调了古代织物作为地域和历史编码的重要意义,在她犀利的描述中,这些织物仍然是“殖民者无法烧毁之书。”

查韦斯的话语在托辛影片的不同维度产生回响,同时亦指出了贯穿整届双年展影像作品的一个更大的主题。对很多艺术家而言,文化史是一个表演性的构建:并非作为单纯的客体而存在,而是作为意义与重要性之间活着的关系,必须在一个社群中或作为一个社群永久地重演。然而矛盾的是,文化史中看似最脆弱的一面——那些从未被编入书籍的——却恰恰使它们得以从被压制中逃脱。只要还活在人们的记忆中,它们便仍具有生命力以及现实意义。在放映托辛影片的展厅外,3D打印的玛雅雕塑复制品陈列在玻璃展柜中,有如这一失落已久的文化的古老遗物。而在影片中,这些雕塑(实际为前哥伦布时期的哨笛)则被巴西作曲家米歇尔·阿涅斯·马加良斯(Michelle Ágnes Magalhães)和墨西哥笛手艾莉西亚·洛扎诺·比鲁塔(Alethia Lozano Birrueta)富于想象力的作曲赋予以生命力。

莉吉娅·刘易斯(Ligia Lewis)的影像装置《阴谋,丑闻》(A Plot, A Scandal, 2023)同样试图让失落的美洲故事重现生命力,特别是数世纪以来在欧洲加勒比海殖民地爆发的一系列反对奴隶制的革命。与查韦斯和托辛一样,刘易斯也聚焦于当下的文化表演,并以此作为一种重现过去的方式。我们或许可以将这位生活在柏林的编舞家的作品归入荧幕-舞蹈(screen-dance)的丰富历史中来讨论,其根源可以追溯至玛雅·黛伦(Maya Deren)在上世纪四五十年代试图拍摄,但最终放弃的一部关于海地巫毒仪式编舞的影片。刘易斯追溯了该地区的舞蹈和革命之间的深刻联系,她引用自己曾祖母的那些“可耻的”动作,将其转化为极富表现力的肢体语言。此外,刘易斯的影像也像铰链一般,接合着展览中的两个时刻:虽然这件作品本身极具表现力,但它仍以一种对景观的不透明性的再现为基础。以现今探险家的视角来探寻这些风景,我们终将无法揭示埋藏在其中的文化历史。

玛德琳·亨特-埃利希(Madeleine Hunt-Ehrlich)的《强光炫目》(Too Bright to See, 2023-24)和迪昂·李(Dionne Lee)的《挑战者深渊》(Challenger Deep, 2019)都以不同方式挖掘了这种“不透明景观”的概念。亨特-埃利希试图重访苏珊·塞泽尔(Suzanne Césaire,1915–1966)不为人所知的生活和作品,这位来自马提尼克的作家、活动家曾是加勒比海“黑人性”(Négritude)运动的重要人物。但是,苏珊的绝大部分写作都没有流传下来,人们通常只知道她是艾梅·塞泽尔(Aimé Césaire)的妻子,后者是弗朗茨·法农(Frantz Fanon)和爱德华·格里桑(Édouard Glissant)的老师。通过苏珊留下的为数不多的写作片段,亨特-埃利希解析着她被遗忘的故事,揭示了在马提尼克明媚的阳光下那些与“启示”背道而驰的东西:鲜艳的色彩和图案更像是一种令人目眩的伪装,积极地掩盖了数百年殖民统治下,岛上的被奴役者遭受的无尽的劫掠与苦难,以及他们失败的反抗。

迪昂·李的《挑战者深渊》向我们呈现一个更质朴、静谧、灰阶的景观,其中,我们只看到了一个艺术家探寻的身影。作为本届双年展中某种程度上最极简、最形式主义的移动影像作品,它被单独安置在一个有窗的大展厅中,朴实的墙面投影似乎在空间中被压缩了尺寸。但这样的装置并未削弱作品的力度,反而更加吸引了我们的注意力。之所以如此,是因为这些灰阶图像本就对比度不高,而在大窗户投进的光线下,则显得更加灰白。它有点难以看清,而这似乎正是关键所在。李的作品还让人想起了早期的录像艺术,这一媒介在当时不可避免地与第一人称表演联系在一起。这部近20分钟的影像基本只包含了两种主要图像:一个置身在远方的一片高草丛中的女人,以及一个用双手握着寻龙尺的女人——据说这种古老的工具可以用来定位水源。手持摄像机从不同的角度追踪着这些手部运动,并产生轻微晃动。但这里没有叙事性,也不存在结果。片中景观始终让人无法看透。透过极简主义、重复、变化和聚焦,艺术家创造了一个揭示“探寻”这一行动本身的简洁而有力的画面。虽然作品暗示了隐藏在景观之中的秘密,但它却像是存在于时间之外。

以上,我所讨论的作品都聚焦于复原几代人甚至几个世纪以前的历史,而Tourmaline和莎朗·海耶斯(Sharon Hayes)的作品,则分别向近代史中一些被遗忘的人物致以敬意。如果没有这两位艺术家的努力,许多人可能永远都不会知道这些人不可思议的人生。Tourmaline的《传粉者》(Pollinator, 2022)可以说是对玛莎·P·约翰森(Marsha P. Johnson,1945–1992)生平的一种纪念,这位黑人变性艺术家、行动者对现代LBGTQIA+运动有着举足轻重的影响。但在这支短短五分钟的视频中,错综复杂的形式和时序变化让我们脱离了任何熟悉的纪念形式之坐标。充满颗粒感的低分辨彩色旧档案与新拍摄的高清黑白影像碰撞,就像亲朋好友聚在一起时那清晰而喧闹的话语与歌唱。复杂的图像呈现出一种即时性,这个生命体仍然存在于那些缅怀者的生活之中——更像是一个正在进行中的存在,而不是一个过去的故事。海耶斯的《研究:第四部分》(Ricerche: four, 2024)同样审视了性少数群体的历史,但角度却截然不同。不同于Tourmaline炫目的形式展示,海耶斯为我们呈现了一种刻意为之的“平展”的纪录图像,从而更好地将她自己从作品中抽离出来,突出了拍摄对象不可思议的生活。《研究:第四部分》是一个长达十年之久的项目的第四部分,该项目以普通美国人为采访对象,呈现他们对性别及性向的个人和集体经历。与LBGTQIA+老年人(尽管其中一些并不认同这个术语)长达80分钟的对话被投影在两个屏幕上,周围摆放着充足的座椅。我们看到了这些早在1950年代就已出柜的人们异常丰富多彩的、无加掩饰的生活形态,以及他们从那时起感受到的变与未变。这件极富亲切感的肖像作品,捕捉了普通人在一个充满敌意的文化中寻找出路时,被迫激发出的超凡适应力和创造力。

如果说我描述的所有艺术家都在设法解决如何将历史带入当下的问题,那么,黛安·塞弗林·阮(Diane Severin Nguyen)的电影装置作品《在她的时间里(艾里斯的版本)》(In Her Time [Iris’s Version],2023–24),则最好地概括了在这个社交媒体算法和新的网络文化表演性充斥的时代,谈论历史——尤其是创伤性历史——的矛盾和反作用。(甚至连标题都暗示了不同时间跨度和视角的冲突)。这件装置在很多方面都是朱利安的《再一次……(雕像永不消亡)》之对立面:朱利安选择了开放而延展的空间,阮的空间则紧凑而密闭,让人感觉或舒适或幽闭——取决于观众自身对拥挤房间的容忍度。展厅中央的一张厚软垫床占据了所有可走动的空间。朱利安的作品中柔和的黑暗环境,在此被红色的灯光和窗帘所取代,让我顿感既可爱又花哨;朱利安的黑白画面所承载的历史感和肃穆感,也被一个单一屏幕所取代,画面中鲜艳的色彩被红色的氛围所过滤。显然,艺术家在此着意营造了一个梦幻般的场景,既是斯坦·范德比克的《电影梦》(Cine Dreams,1972),也是大卫·林奇 (David Lynch)的《双峰》(Twin Peaks,1990–91)中的“红房间”的延伸。

虽然有大量临时演员出演,但这部长约一小时的影片聚焦于一位年轻有抱负的女演员艾里斯(由李美贤扮演,她本人也是如此),她正在为一部大制作剧情片中首次担任主角做准备。这是一部关于1937年南京大屠杀的时代剧,重现了日军占领国民政府首都南京,杀害20万中国平民和战俘,强奸2万多名中国妇女的情节。这一历史事件的残酷程度无以言表,但是对于大多数西方观众来说,它仍然是相对陌生的。影片以规模宏大的横店影视城为背景拍摄——这里是亚洲最大的影视基地之一,约70%的中国电影都是在这里拍摄——镜头跟随艾里斯往返于不同历史时期的片场,排演着一个与她截然不同的角色,说出一段段锥心而挚诚的台词。她重复台词,模仿姿态,似乎渐渐经历了一种转变,具身呈现她所诠释的历史的厚重感。但真的是这样吗?她所抵达的庄严是否仅仅是一种扮演,一段可以帮助她成就事业的令人信服的表演?阮的作品很有可能被视为一种对新现实主义的戏仿,甚至是伪记录,但其中的一些部分却如此真诚地反映出我们所处的时代。她所呈现的是一个多面折射的历史,一个穿透晶体、支离破碎的满目疮痍的现实。它揭示了一个难以从创伤中逃脱的当下——尽管它如此强烈地试图与创伤切断关系。同时,影片也聚焦新一代年轻人的状态:他们已然淹没在视听信息的海洋中,要想在当代资本主义中生存下来,就必须学会冲浪。

在我们这一代将要承袭的全球性文化中,移动影像将扮演着越来越重要、同时也异常矛盾的角色。一方面,移动影像续展时间的特性可以与实体装置结合,为我们提供一个避风港,让我们得以远离电子邮件、社交媒体、智能手机和视频会议等迫使我们不得不栖身其中的疯癫错位之地。另一方面,当下的移动影像材料无处不在,因此,移动影像装置或许正陷入一场注意力争夺战,甚至可能重蹈混乱的媒体景观的覆辙,而难以获得阐明或批评。这或许是一个乐观的预期,但在我看来,似乎很多观众都很感激这种观展方式为他们提供的这个机会——或者说是许可——让他们能够全神贯注地观看,获得了仿若新冠封锁之后很多人重返电影院时感受过的那种快乐。但是展望未来,我们在新闻和信息方面正在经历的权威危机只会进一步加深笼罩在文化领域上的阴影。在未来的几年里,当“后真相时代”全面展开——这是新技术和新被赋权者利用自身以实现战略控制的结果——艺术家也许就会发现,如果他们能够找到与我们所面临的挑战相抗衡的形式,那么移动影像艺术在定义“真实性”上就能发挥一定的战略性作用。

安德鲁·V·乌罗斯基(Andrew V. Uroskie)是纽约州立大学石溪分校现代艺术与媒体系副教授。

文/ 安德鲁·V·乌罗斯基

译/ 钟若含