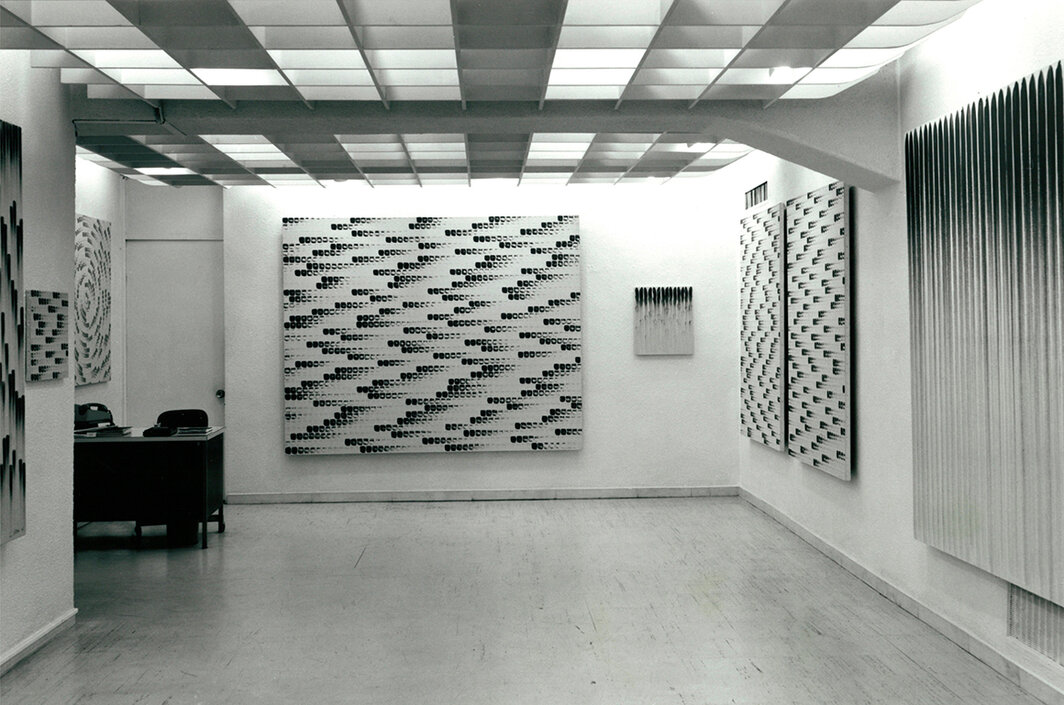

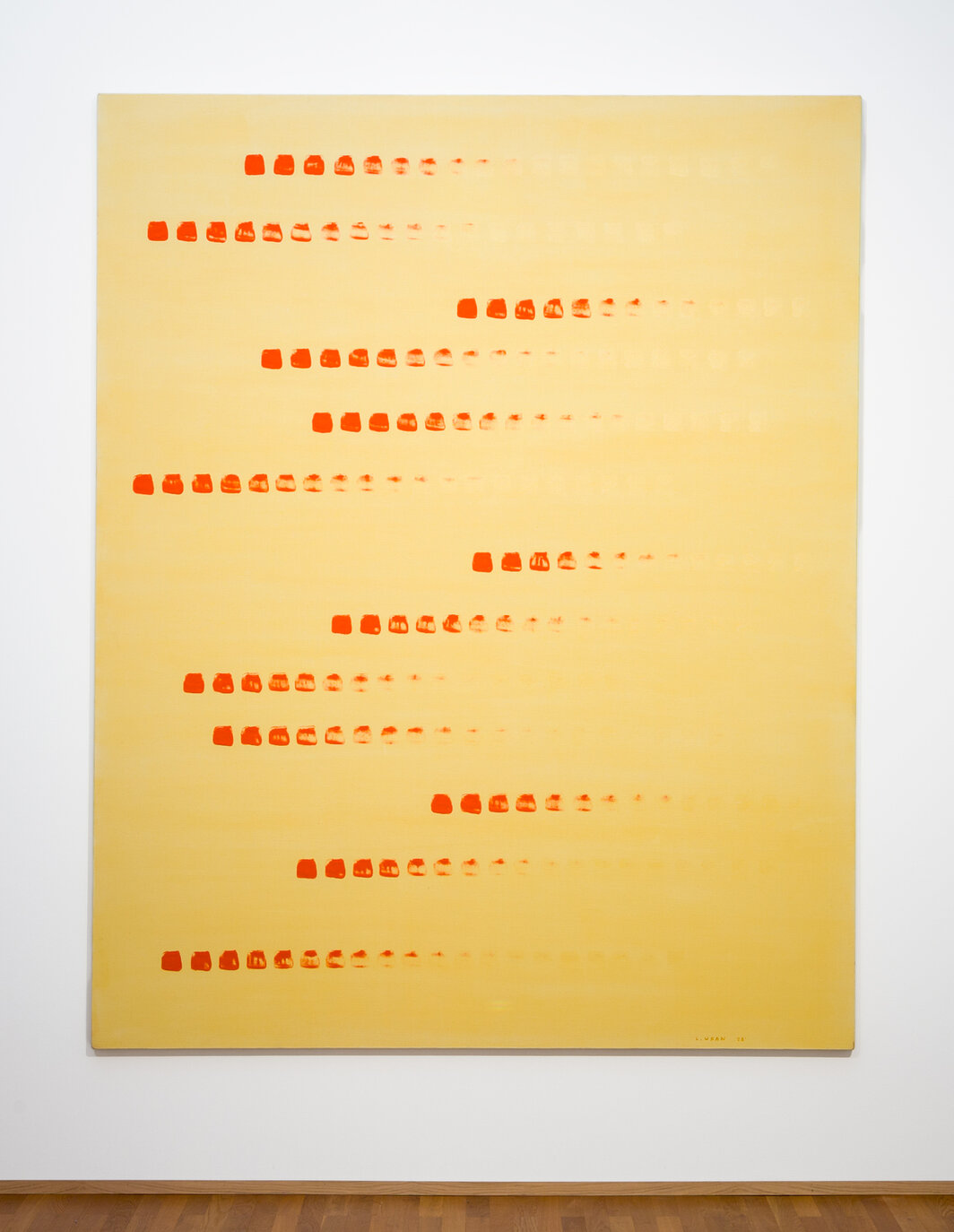

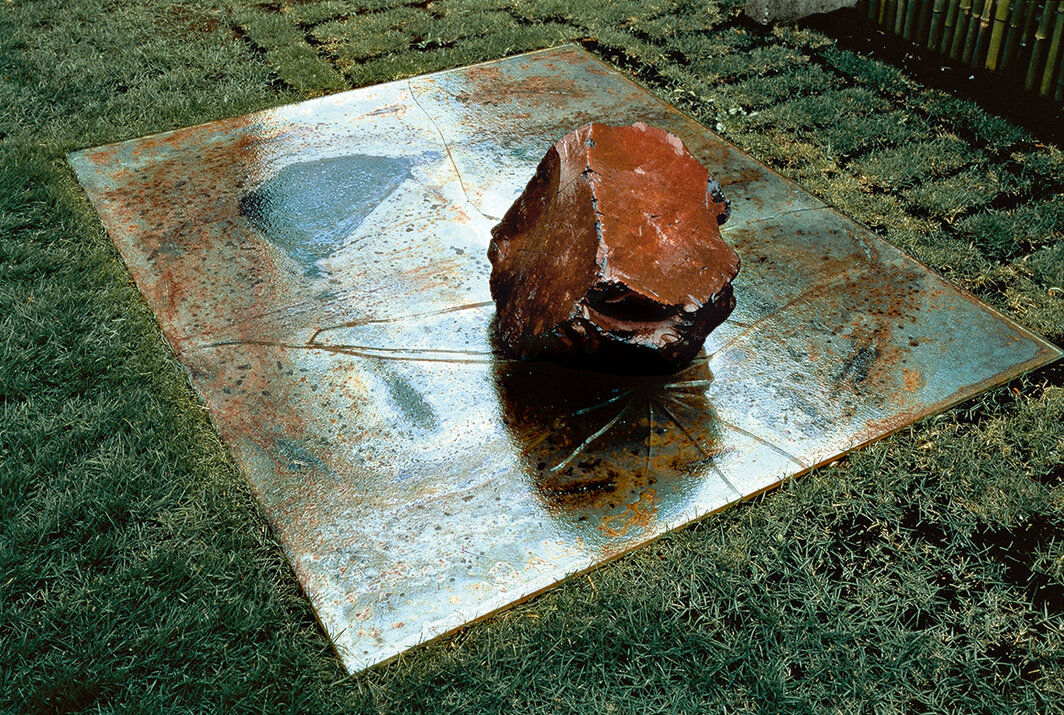

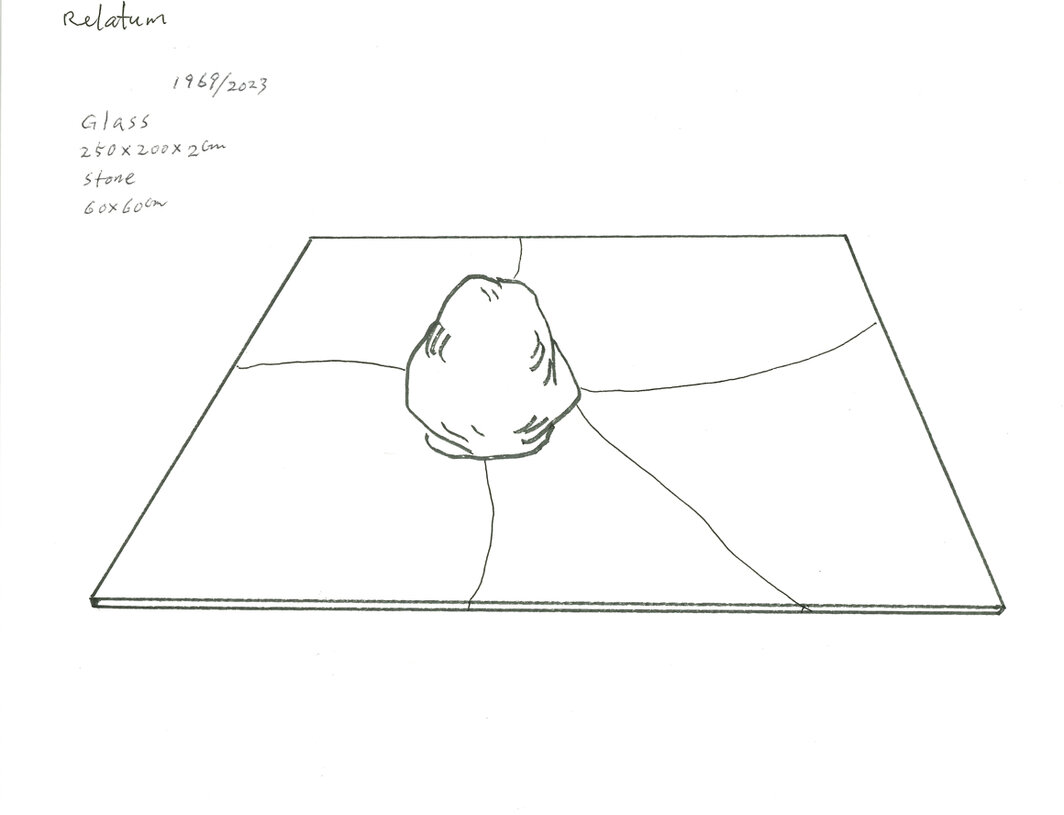

今年春天,我在威尼斯见到了李禹焕。我从柏林过去,刚刚看过他在柏林汉堡火车站当代美术馆(Hamburger Bahnhof—Museum für Gegenwart)的回顾展。这场展览梳理了李禹焕五十年来引人深思、充满哲学意味的雕塑和绘画创作,从1960年代末他早期的《关系项》(Relatum)雕塑系列开始( “关系项”是他为自己所有雕塑作品起的统一题目),到他在大约1973年至1983年间创作的笔触如矿物质般厚重的“从点”(From Point)和“从线”(From Line)系列绘画(这些作品1970年代在山本孝的东京画廊展出时曾博得满堂彩),最后以一组新的《关系项》作品完成首尾衔接。这种循环性是李禹焕作品的典型特征。尽管数十年来他一直使用相同的基本材料:石头、镜面玻璃和钢,但他精准而毫不妥协的艺术实践始终保持着鲜活的生命力。

李禹焕既是艺术家,也是哲学家,他深入研读过埃德蒙·胡塞尔(Edmund Husserl)和莫里斯·梅洛—庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)等西方思想家的著作(他曾将一对早期作品命名为《现象与知觉A》[Phenomena and Perception A,1968]和《现象与知觉B》[Phenomena and Perception B,1968–69]),他的艺术所取得的效果类似于现象学里的“解括号”(unbracketing),即:将感知从根深蒂固的习惯束缚中释放出来。1970年,李禹焕也在东京听过米歇尔·福柯(Michel Foucault)的系列讲座。这位法国理论家对权力层级的革命性思考——他对水平性(horizontality)和关系(relation)的强调——在李禹焕朴实的雕塑和绘画的亲和力与简约性中得到了微妙的呼应(李禹焕1969年的一件作品便以《词与物》[Words and Things]为名)。

李禹焕很忙。这位八旬艺术家如今在法国阿尔勒拥有自己的美术馆,就在今年八月,一场回顾他六十年艺术生涯的展览在悉尼新南威尔士美术馆(Art Gallery of New South Wales)开幕。这些展览进一步确立了李禹焕作为物派(Mono-ha)主要推动者的地位。作为亚洲战后艺术的重要潮流之一,“物派”与其说是一个严格意义上的流派,不如说是一个松散的艺术家群落,其成员包括关根伸夫、菅木志雄和小清水渐等人,他们都运用自然物体和工业材料来构建反再现的艺术命题,强调关系性、简约性、还原和空间。

尽管李禹焕在“物派”中居于核心地位,某种程度上他同时也是一名局外人,悬停于不同国籍和艺术传统之间。1936年,李禹焕出生于日本殖民统治肆虐的朝鲜,1958年移居日本(因此遭到一些朝鲜人的严厉批评);他的作品在韩国战后“单色画”(tansaekhwa)运动中起到了关键作用;在纽约所罗门·R·古根海姆博物馆(Solomon R. Guggenheim Museum)举办的第五届日本艺术节(Japan Art Festival,1970–71)上,他曾因朝鲜血统而被日方联合主办方拒之门外。李禹焕的作品提示我们要警惕概念的僵化。他展示了观察本身如何可以是主动的、自由的、自发的——如胡塞尔所说,可以是抵达“物自体“(the things themselves)的途径。

——巴勃罗·拉里奥斯(Pablo Larios)

我在创作中使用的材料极少。当我决定要作画时,我只用一两支画笔,只画寥寥数笔。这是因为我希望观众在感知画出来的东西的同时,也感知到没有画出来的部分。

我在东京郊外的一间小工作室里工作和生活。我时常参观世界各地其他艺术家的工作室,看到他们拥有巨大的空间,用于大规模创作。相比之下,我工作的房间十分狭小,可能只有那些艺术家工作室的十分之一。但即使我的工作室很小,也并不意味着我的作品就小。

在亚洲有一种理论,认为最狭小的空间能让人思考最宏大的宇宙。这就是我偏爱小空间的原因:我可以在完全的寂静中思考宇宙。我没有助手。我在自己的空间,在自己的房间里工作,完全一个人。我通过我的时间和双手,在与世界的接触中思考。这就是我创作、思考和生活的方式。

我们需要空间、距离和视角来构建对经验的独特理解。但如今,科技让一切都变得瞬息可及。没有过程,没有体验——只有答案。我非常反对这种趋势。我们必须思考我们的想法最初是如何产生的,以及我们如何与自然——包括人性——产生关系。在我看来,我们正生活在一个极其危险的时代,所有人都在数据的汪洋中浮沉。

1950年代,我受到马丁·海德格尔(Martin Heidegger)著作的影响,他提醒我们警惕科技带来的风险。据我所知,海德格尔是最早认识到新兴技术危险性的思想家之一。在海德格尔的时代,我们面临一个抉择:我们可以将这些技术朝着积极的方向发展,或者利用技术来改变自然。后者无疑是一个充满风险的选择:改变自然的技术同时也威胁着人类及其本能。如今,人工智能等技术的失控发展带来的正是这样的风险。

这就是为什么停下来思考如此重要。这一直是物派的核心理念。物派诞生于1960年代中期,当时我们许多人都在思考如何更好地认识世界。1968年,法国爆发了社会革命,越南陷入了毁灭性的战争,美国出现了嬉皮士运动和反战抗议。在日本,包括学生在内的许多人也走上了街头。随着大规模生产和工业化的加速全球化,我们许多人开始意识到需要重新出发。物派正是源于这种需要限制生产的意识。重要的不是制造,而是不制造。

这一切都标志着与现代性的决裂。所谓“现代性”,指的是现代这个时代,也就是人类决定按自己的形象塑造一切,并将人的形象视为至高无上的历史节点。随着人类自我的膨胀,对更多领地的欲望也随之增长——这与帝国主义有着内在联系。在某个时刻,艺术家们也开始将画布视为自己的“领地”。在现代,艺术家们认定最重要的是他们自己的形象、他们自己的想法、他们自己的概念。因此,艺术家们将内在(他们自己的概念)置于外在(世界)之上。但我们不需要这样割裂内在和外在。我们可以在它们之间展开对话:建立一种更开放、更柔和的概念;一种关系。

这就是为什么在柏林的回顾展中,我特意加入了伦勃朗的一幅肖像画:他在1634年28岁时创作的《戴天鹅绒贝雷帽的自画像》(Self-Portrait with Velvet Beret)。我对伦勃朗的作品怀有深深的敬意,因为他能够洞察人性,深入人类的灵魂。他的作品向我们展示了为什么在今天,比以往任何时候都更需要亲近他人,重新关注自然。

我在威尼斯迪耶多宫(Palazzo Diedo)展出的《关系项》的最新系列绘画和雕塑相对简单。在《威尼斯之外,关系项——一块石头的概念》(Beyond Venice, Relatum—the Notion of a Stone,2024)中,我使用一颗明亮的灯泡,将石头的影子投射在地面画出的圆形线条上。在另一件装置《威尼斯之外,关系项——声音盒》(Beyond Venice, Relatum—Sound box,2024)中,我们能感知到盒子里有某种存在,但却无法看到其中的内容;我们只能听到传出的声音,但却不知声音从何而来。这迫使我们去重新观看,仿佛一切都是全新的。所有这一切都回归到我的初衷:停下来,思考。

文/ 巴勃罗·拉里奥斯

译/ 黄格勉