“美正在从我们的世界消失,因为我们生活在对它的置若罔闻之中。”出自极端保守主义哲学家罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton)2011年出版的袖珍美学指南《美:通识读本》(Beauty: A Very Short Introduction)的这个句子,在社交媒体上跟着一连串讨论现代性精神和形式衰败的帖子被疯转。一个名为“文化导师”(@culturaltutor)的账号发文指出“美为何重要(以及它何以被‘可用性’摧毁)”,配图则把一个饰有繁复花形的镀金门铃和一个亚马逊网站上的量产塑料门铃并置在一起。另一个名为“文化评论”(@Culture Crit)的账号在说起由麦金、密德与怀特事务所(McKim, Mead, & White)设计的美术学院派风格建筑——原宾州车站(Penn Station)于1963年被没那么“优美”的麦迪逊广场花园取而代之时这样评论道:“想想看,一个社会要败坏到什么程度才会拆除这座(建筑)”。按照这种观点,那些曾经决定我们的趣味、代表真理、威严、人类发展的永恒精神的艺术机构如今却奉行一种有害的相对主义,错误地诱导我们相信任何东西都可以成为艺术,而美取决于观赏者的眼睛。按斯克鲁顿的说法,这种相对主义导致的结果便是一个“人类的渴望无法得到艺术表达的世界,我们无法再为自己创造超越性的形象,无数垃圾将覆盖我们的理想。”

所以,我们才会需要这些在社交媒体X(原推特)上有账号认证的文化斗士四处捍卫那些装饰性的设施设备。但是这其中反映出来的世界观,却并非关于愉悦或陶醉,而是关于规则和秩序:“一张规则的清单和一场美丽的仪式,哪个更能让你激动呢?”“文化评论”账号在X(原推特)上对其150万关注者发问。“美的一个至关重要的作用是让人们在集体认同中保持团结,为未来的世代捍卫真理。”为避免大家在“哪种集体认同”和“什么真理”上产生分歧,帖子还贴出了丹麦画家维戈·约翰森(Viggo Johansen)1981年的画作《圣诞快乐》(Glade jul)。在甜得发腻的画面中,艺术家金发的妻子牵着面色红润的孩子们,虔诚地注视着被烛光照亮的圣诞树。

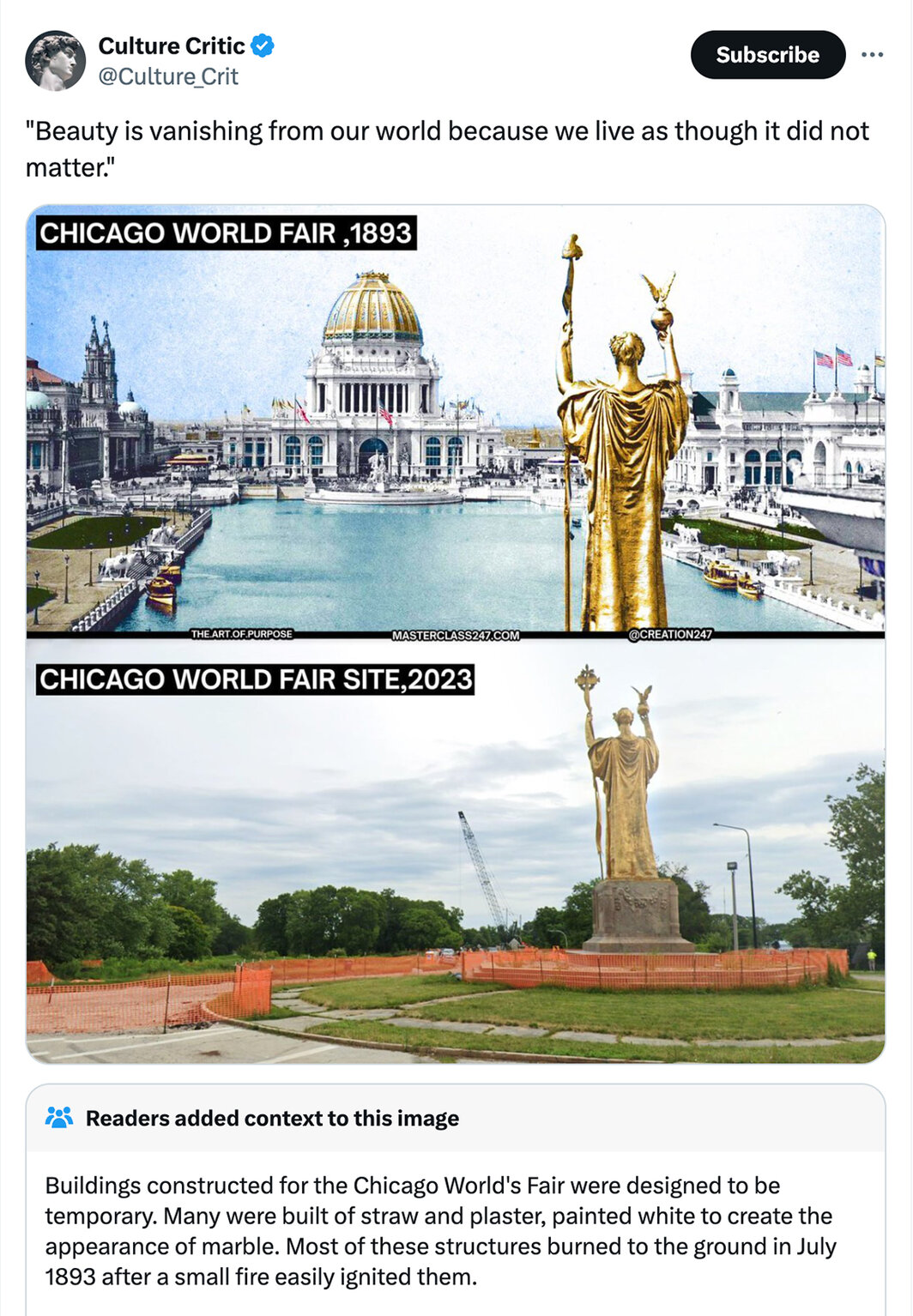

我们不难对这些反动的民粹主义教导嗤之以鼻,因为它们太过肤浅(更不用说偶尔还有法西斯主义倾向): “文化评论”账号之前发过一张前后对比图,图片上,奉行堕落的粗野主义的城市精英任凭一座熠熠生辉的白色城市被灾难性地拆毁,只剩废墟。这条推文发出后,下方就出现了一条“社区笔记”(Community Note,一种事实核查工具),指出图上建筑实际是1893年芝加哥世博会的一个临时展馆:一个用硬纸板和石膏搭建出来的古典建筑的假象。(对这座赝品庙宇的吹捧与“文化评论”、“文化导师”及其支持者们所认可的在艺术史上并不具备连贯性的各种运动及风格的揉杂步调一致:新古典主义,这是肯定的,还有拉斐尔前派、新艺术运动和装饰风艺术。)

然而,只要对近期的艺术界稍加留意就会注意到,现在并不是只有这些反动者钟情于美和传统。尽管社交媒体上爆红的传统主义右翼美学家与在纽约翠贝卡(TriBeCa )、柏林克罗伊茨贝格(Kreuzberg)展览的艺术家在智识和意识形态上存在着巨大差异,但当代艺术本身也正处于一种折中的历史主义转向之中。当下有太多的艺术实践——尤其是绘画——都围绕着重新恢复、重新表达、重新消化和重新斟酌艺术史上的先例展开。在我看来,这很可能是一种危机反应:随着我们尝试主动抛却形塑了艺术史经典的种族主义、性别歧视和帝国主义基础,艺术及其机构体系都在经历一场存在层面的危机,而上述历史主义转向就是在应对这场危机的同时又拒绝举手投降、放任自流的结果之一。我们不必像斯克鲁顿和追随他的那些狂热账号那样嘲讽相对主义,也能思考“经典被真正、彻底地废除后会怎么样”的问题(毕竟,我们是做批评工作的)。为了找寻坚实的根基,许多艺术家都选择回归到最初的原则:技法、色彩,以及最重要的视觉愉悦——这些品质放在不久前也许都还会遭遇怀疑的审视,或至少被讽刺地保持在一定距离之外。

于是才有安迪·迪克森(Andy Dixon)用Day-Glo荧光漆描绘的洛可可式浪漫故事:具有雕塑质感的裸体披裹着松展的衣袍,在点缀着古典雕塑的欢乐园中嬉戏;相似的主题在米凯拉·耶尔伍德-丹(Michaela Yearwood-Dan)的抽象画中凝练成优雅的阿拉伯式花饰和轻柔的涡纹。塞西莉·布朗(Cecily Brown)在纽约大都会艺术博物馆重新演绎虚空画(vanitas)的展览 “死亡与少女”(Death and the Maid)大获好评,以致于一度对她大加批判的罗贝塔·史密斯(Roberta Smith)为此在《纽约时报》上承认自己评判失误,而在近期保拉·库珀画廊的个展中,布朗又重新诠释了老扬·勃鲁盖尔(Jan Brueghel)与彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens)的寓言式组画《五感》(The Five Senses, 1617–18)。安德鲁·克兰斯顿(Andrew Cranston)通过描绘朦胧的家庭场景,营造出一种维亚尔·爱德华(Édouard Vuillard)和皮耶·勃纳尔(Pierre Bonnard)式的个人情感描绘;而乔丹·卡斯蒂尔(Jordan Casteel)、詹娜·格里本(Jenna Gribbon)、萨姆·麦金尼斯(Sam McKinniss)和珍妮弗·派克(Jennifer Packer)等一众画家则纷纷开始画花,花朵的突然流行似乎到达了自荷兰黄金时代以来从未有过的程度。路易斯·弗拉蒂诺(Louis Fratino)的作品将男性裸体置于轻浅的室内空间,平坦的刻面强化了空间上的不协调感,这种酷儿伪立体派风格被乔纳森·加德纳(Jonathan Gardner)朝向乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico)和费尔南德·莱热(Fernand Léger)的方向更推进了一步(立体主义已经和它之前的所有“主义”一样,成为了架上绘画的伟大传统)。

所有这些酷酷的人物和花卉静物是否都暗示了一种保守的文化退缩,类似于两次世界大战之间的“恢复秩序”(rappel à l’ordre)运动?可能吧。正如肯尼斯·西尔弗(Kenneth Silver)在其1989年具有奠基性意义的研究著作《团体精神:巴黎前卫艺术与第一次世界大战,1914–1925》(Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the First World War, 1914–1925)中所言,一战后巴黎前卫艺术圈对于现代主义技巧的集体否定(如毕加索就转向了安格尔式的人物肖像、丑角和古典浴者的题材),反映了他们希冀回溯一个拉丁语化的法国,对法国极右翼民族主义政治的内化,甚至是公开支持。即便是那些不认同“法兰西行动”(Action Française)所传达的信息(更不用说德国纳粹和意大利法西斯)的艺术家和观众,对他们而言,古典传统也代表了一种对饱经战争蹂躏的欧洲的宽慰,在混乱之中象征着对稳固、安定和坚韧的救赎。

这一切与我们的当下是何等的相似无需我多说:瞧瞧我们最近又当选的那位骇人的强人总统——他就差把移民儿童关进笼子或是动用国民警卫队来对付白宫外面的抗议者了——不就试图将“古典和其他传统建筑”定为联邦政府的整体风格吗?那么,我们能否想象出一种完全不反动的美学回归呢?

已故艺术评论家戴夫·希基(Dave Hickey)在1993年曾经指出,“美”在艺术界是一个不受待见的词,所有美的东西都被认为会无可救药地沾上铜臭:“美的艺术能卖。如果它卖的是自己,它就是一个引起崇拜的商品;如果它卖的是别的什么,它就是一个蛊惑人心的广告。”而希基在批评方面的“平反”或许也是美学命运转变的最明显的印证之一。2023年,希基1993年的文集《不可见之龙:关于美和其他问题》(The Invisible Dragon: Essays on Beauty and Other Matters)再版,在该书的序言中,他描述了自己的文章毁誉参半的矛盾境地:“《不可见之龙》出版后,讲师却被随便安排在了空荡荡的高速公路旁的华美达酒店住,在糖果机上用餐。”(事实上,我记得在2010年读研究生第一学期的一次方法研讨会上,我们被布置了这本著作里的一篇文章,该文章当时就被视为一个毫不严肃的恶趣味挑衅)。但是现在重读《不可见之龙》,并期待看到今年九月卓纳画廊在希基去世后出版的最新文集《佯装之心》(Feint of Heart),我怀疑他是否早就察觉到了什么。在希基看来,对美的召唤并不代表保守的退缩,而是一种极具感染力的无政府状态:它直面观看者,无需阐释性的中介,也不带社会改良的目标。在此种意义上,美不再是用以遮掩丑恶现实的一套井然有序、毫无挑战性的美学惯例,而是一种野性的、不受拘束的关系性的力量,一种足够迷人、动人,可能还有些颠覆性的力量:“任何熟悉相对美的论述——熟知它对激进颠覆的永恒承诺——的公民”,希基写道,“都必然会时刻质疑既定的权威,因为对美的体验本身就总是在推倒着权威。”我们为何要把这股力量让给右方呢?

蕾切尔·韦茨勒(Rachel Wetzler)是《艺术论坛》的资深编辑。

文/ 蕾切尔·韦兹勒

译/ 钟若含