作为一个1980年代初出生在美国的人,我很庆幸自己能在迈阿密长大。那个时候,南部海滩的绵延沙岸仿佛掩埋了这个国家根深蒂固的恐同和恐跨情绪。我青少年时期的迈阿密,是《鸟笼》(The Birdcage)、范思哲(Versace)和麦当娜(Madonna)的迈阿密。当时,这座城市俨然像是后艾滋病危机时期的一个文化复兴中心,孕育了毫不加掩饰——尽管主要限于白人群体——的酷儿文化。然而,迈阿密也有其不光彩的一面:1970年代末,它是由安妮塔·布莱恩特(Anita Bryant)发起的全国反同性恋权利运动的起点。如今,佛罗里达州再度成为美国偏见死灰复燃的策源地。2022年3月,佛罗里达州的共和党州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)签署了《家长教育权利法案》(Parental Rights in Education Act),更广为人知的称呼是“莫谈同性恋”(“Don’t Say Gay”)法案。表面上,它是为了确保“父母就子女的培养和管教拥有基本决策权”,实则为在课堂上审查LGBTQ+相关话题大开方便之门。(例如,该法案规定,“从幼儿园到三年级的课堂教学中,校方人员或第三方不得涉及性取向或性别认同的内容”——后来禁令的覆盖范围更是扩大到十二年级,不过2024年的一起诉讼为课堂教学之外的LGBTQ+话题讨论保留了空间。)也许最具破坏性的是,法案赋予了家长起诉“违规”学区的权利;在潜在的诉讼威胁之下,各校不得不采取慎之又慎的态度,甚至比法律条文本身执行得更加严苛。

2023年3月,佛罗里达州首府塔拉哈西一所学校的校长因其行政部门未能按惯例发送年度通知,告知家长六年级学生的课堂上将展示米开朗基罗的大卫像的照片,而遭到家长投诉,其中一位家长甚至将其斥为“淫秽作品”。在校董事会施压下,这位校长最终被迫辞职。尽管事后佛罗里达州教育部发言人公开肯定了“古典艺术”的历史价值和艺术价值,——“古典艺术”本身正在美欧两地被白人至上主义者重新调动为一种意识形态工具——这一事实恰恰凸显了法律已经构建起一个极具压迫性的体系,在这个体系下,合法与非法的界限变得模糊,任何人都可能因毫无依据的理由,甚至仅仅因为一个微小的行政疏忽就遭受惩处。这正是法西斯主义者的理想图景。

2023年5月,德桑蒂斯签署了另一项教育法案HB 1069。该法案要求学校向学生教授“生殖角色具有二元性、稳定性且不可改变”的观念,同时授权学区内任何人都可以要求下架含有“性行为”内容的书籍或其他材料,即便这些内容本身并不涉及色情。法案规定,一旦收到投诉,“问题材料”必须在五天内从课堂和图书馆撤下以“接受审查”,而审查期限本身则没有明确截止日期。那年年底,据佛罗里达州的埃斯坎比亚学区(Escambia)发言人透露,该学区已有超过1600本书籍被“暂时下架等待进一步审查,以确保符合新法规”—— 换句话说,就是被禁了。这份禁书清单包括:简·宾厄姆(Jane Bingham)的《古典神话:希腊与罗马传说、艺术与历史珍藏》(Classical Myth: A Treasury of Greek and Roman Legends, Art, and History)、莉斯洛特·安德森(Liselotte Andersen)的《巴洛克与洛可可艺术》(Baroque and Rococo Art)、路易丝·E·杰斐逊(Louise E. Jefferson)的《非洲装饰艺术》(The Decorative Arts of Africa)、塔-奈西·科茨(Ta-Nehisi Coates)的《黑豹》(Black Panther)漫画,甚至还有《韦氏小学生词典》(Merriam-Webster’s Elementary Dictionary)。

德桑蒂斯把“自由”当成武器,用以削弱教育、压缩权利(例如他在2022年推出的《个人自由法案》[Individual Freedom Act],又称“保护我们的孩子和雇员法案” [Stop Wrongs Against Our Kids and Employees Act]或“反觉醒法案” [Stop Woke Act]就带有明显的种族主义色彩),其做法令人不寒而栗。在唐纳德·特朗普重返白宫之际,自由派和左派阵营再次争论起过度关注“身份政治”的代价问题:一些人认为这种政治路线过分关注文化而非经济问题,过于追求象征层面而非物质层面的胜利。这些争论也反映在近期当代艺术领域将对身份的关注与对审美的关注对立起来(仿佛二者不可兼容)的话语中——这种本质上非常保守的构想在艺术市场趋于疲软以及特朗普再度当选后愈演愈烈。

为避免重蹈历史覆辙,我们有必要认识到,这种非此即彼的思维方式并非当今独有。事实上,它与1990年代初身份政治转向中出现的修辞惊人地相似。在发表于《Artforum》杂志的对1993年那届具有里程碑意义的惠特尼双年展的评论文章中,布鲁斯·W·弗格森(Bruce W. Ferguson)描述了一种让人倍感熟悉的对立局面:“如果你批评这个展览,你就是个种族主义者或者厌女者;如果你支持它所倡导的观点,你就是一个多元主义的自由派软蛋。”

诚然,将“身份”作为艺术的核心议题并非无可非议。比如,少数族裔艺术家可能沦为装点门面的符号,还存在着“温和的低期望偏见”(soft bigotry of low expectations)问题(虽然这一说法的由来本身就很有问题,因为它最早是由美国前总统小布什在 2000 年的一次演讲中使用的,以宣扬保守派的所谓“同理心”)。然而,在质疑艺术界那些表面化的多元包容举措的同时,我们也同样应该警惕那些试图将身份彻底撇开的“报复式”操作,它们只会把像“白人”和“男性”这样拥有特权的标识当作“默认”的主体位置,好像这些身份标识不具备种族和性别特征一样。如今,特别是在社交媒体上,人们往往倾向于过度简化问题,因此我们更需要批判地考察“身份”与“审美”这两个概念的多维性、流动性及其相互塑造的关系。毕竟,没有哪种“审美”可以脱离具体的文化背景而独立存在。

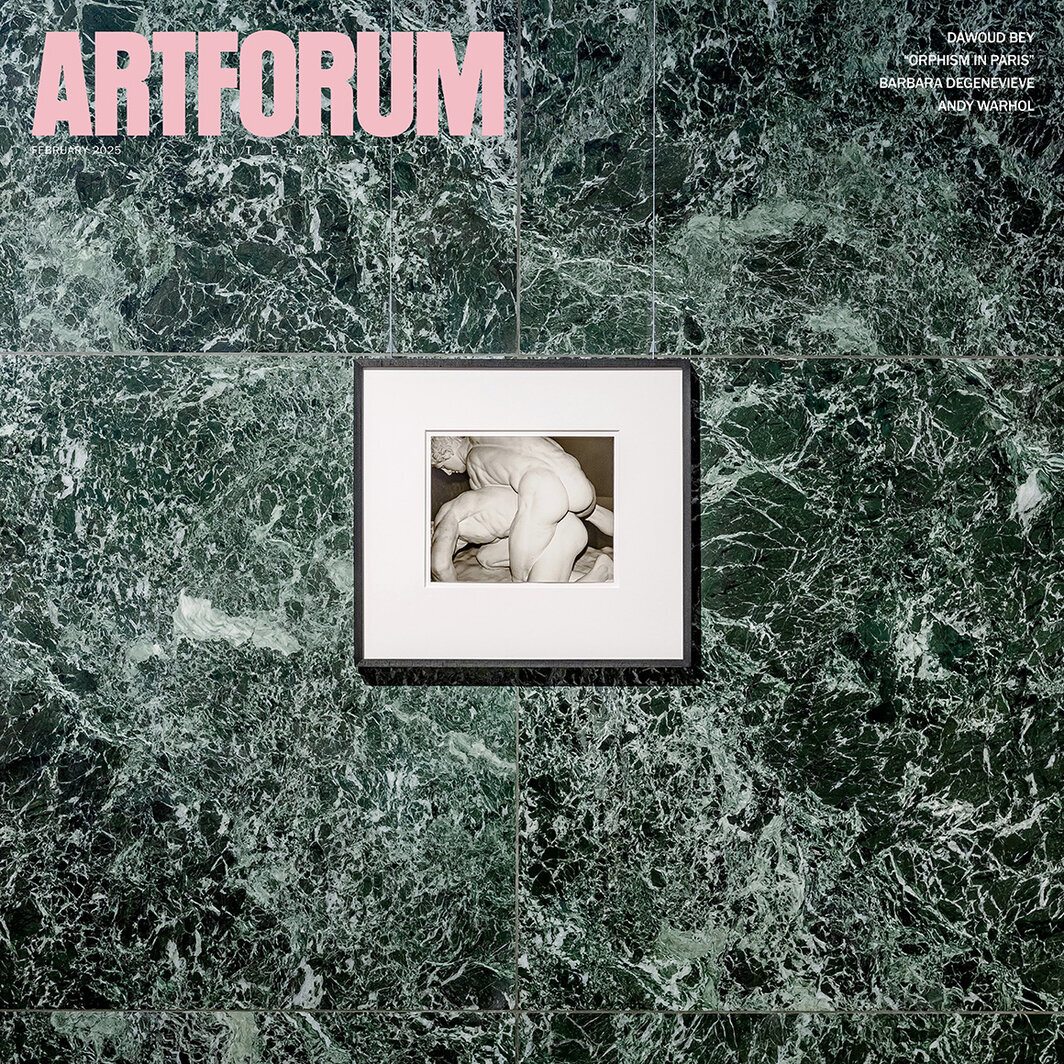

本季度我们将继续按照一贯的做法,为当前的这场争论提供更多历史视角和细微层次(如同我们九月刊对威尼斯双年展的报道那样),为此,本期杂志中我们不仅聚焦酷儿身份议题,更具体地探讨了社会如何试图通过直接审查或隐蔽管控等手段来限制酷儿群体的存在形式和表达方式。本期封面是安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的同性恋情色摄影作品《摔跤手》(The Wrestlers),该作品目前正在柏林新国立美术馆的“安迪·沃霍尔:天鹅绒之怒与美”(Andy Warhol: Velvet Rage and Beauty)展览中展出。理查德·迈耶(Richard Meyer)在本期的特写文章中引述了展览策展人克劳斯·比森巴赫(Klaus Biesenbach)的揣测——他认为美国不会对“这种”展览“敞开大门”。(诚然,我们不难想象这张照片——包括这期《Artforum》杂志——变成佛罗里达州那些手握审查课堂材料权力的个体公民的攻击目标。)杰里米·莱巴杰(Jeremy Lybarger)的特写文章则将焦点对准近期在芝加哥艺术学院展览馆举办回顾展的芭芭拉·德热纳维夫(Barbara DeGenevieve),文章指出,这位备受敬爱也饱受争议的艺术家兼教师的酷儿身份不仅体现在其性取向上,也体现在她与政治光谱两端的道德审查势力之间的关系中,她对色情内容的大胆拥抱就是对这种道德审查的反叛。此外,本期还收录了两篇悼念杰出作家加里·印第安纳(Gary Indiana)的文章。正如大卫·里马内利(David Rimanelli)所言,印第安纳从其个人形象开始就不屈从于规范,既不同于异性恋规范,也不同于当时同性恋男性群体的主流审美。

这些文章共同描绘了一幅图景,那就是保守主义与清教主义正在威胁我们创作、感知和思考艺术的自由。果不其然,2024年6月,德桑蒂斯在年度预算中彻底砍掉了佛罗里达州对艺术的全部州级拨款——总计3200万美元。在我们继续探讨身份与审美关系之际,有一点不容忽视:边缘群体和艺术界正遭受着来自艺术圈外更强大势力的系统性打压,这些手握权力的人试图以其意志来终结这场辩论,将其结论强加于我们。

文/ 蒂娜·里弗斯·瑞恩

译/ 黄格勉