观点 SLANT

名人故居总是孜孜不倦地对历史进行粗糙的现实主义还原,恨不得把一切某某曾在此生活的痕迹全都仿真地呈现出,虽然明显时空错乱的“马脚”却也同时被允许。绍兴的秋瑾故居也是如此,在她生前的卧室中,一具呆板无神的真人等比蜡像坐在窗前,这房屋主人的物理化身似乎合法化了整座宅子。卧室的亮点实在房间的后侧,靠近床尾有一扇小门似乎通向一间密室,小门内墙上放置着一个高光突出的陈列盒,里面是四把手枪,看似还有一封书信。导览文字并未多作解释,只是说秋瑾在绍兴的最后几年生活起居时刻配枪,以此体现出她作为革命人的英勇、警觉、置死生于度外。故居后半部分关于秋瑾生平事迹的展览也包括了一把枪,静静地躺在红丝绒布上,标签上只有几个字:“秋瑾用过的手枪。”这种利索而干瘪的展示似乎有意无意地在暗示一种浓烈,这种浓烈在曲折的历史河流中被加工成为符号,我很好奇它是否有余温残留,还是已完全丧失在符号固定的过程了?在已经通过课本印刻在每个人记忆中的那张秋瑾穿和服持刀黑白肖像(看起来像是将要或已经切割了自己的另一只手)之确切,与故居中那比一团面粉还无生气的蜡像之模糊之间,我试图看清一位革命者的面容。

秋瑾的革命者形象当然是被构建的。110年前她被处决后,坊间对于这一刑罚是否合适曾有激烈讨论。秋瑾是秘密地谋划起义,她的革命党人身份在她被处决之前尚未为公众所知,然而当时针对清政府的民愤与民怨已积压,秋瑾的死因此催化了更多的不满,很多人不相信一个办学堂的女子会带兵起义,认为是官府强加罪名,散播恐怖,于是有人说:“秋瑾之革命虽未见实行,而政府杀之也以革命故,则秋瑾即非革命党,而亦不得不革命。”[1]换句话说,秋瑾是不是革命党不重要,她被强权者所杀这一事实自动地使她成为一名革命者。

树立一位革命者形象并不需要绝对事实,而这一相对事实,也自然地成为了她之后的革命者调用自如的抗争公关,直到这些“革命者”成为了当权者,烈士的形象即被加持。这也是为什么秋瑾之墓经历过十次迁移,其中的多次——无论是打击还是正名——都是自上而下的指令。1964年年末,杭州市园林管理局决定拆除西湖边的一系列革命英雄之墓,当时的说法是:“土偶妖骸所指很广,并不限于有形的庙坟,一切旧文化中的偶像骸骨都包括在内,对这些东西必须进行很艰巨的长期的斗争。”[2]于是,一波革命铲平了另一波革命。

即便如此,秋瑾自身的革命者形象几乎完美无瑕。她留下的诗词与轶事,似乎都印证了这一形象无畏、豪迈、壮烈的特质,而文献只不过是为这一革命者形象填充了具体案例。比如,当面对日本因清政府施压而取缔留学生时,留日学生群体关于应该退学回国还是继续求学产生分歧,在辩论时,“秋瑾发言,力主回国,词意激昂,随手以靴筒取出倭刀插在讲台上说:‘如有人回到祖国投向满虏,卖友求荣,欺压喊人,吃我一刀。’”[3]好一个戏剧化的场面,仿佛是革命主题电视剧中才有的夸张情节。似乎在秋瑾这边,历史与现实之间没有落差,每一帧都是完好的革命者形象。“身不得,男儿列,心却比,男儿烈。”在我最初听到这句箴言时浮现出的刻板印象,竟然在层层解构尝试之后,依旧坚挺。尽管在今天经过了全球多波女性主义思潮后回过来看,秋瑾“与男人一样强、甚至比男人更强”的性别革命观念并没有挣脱出顽固的父权范式,这也与当时革命人普遍具有的社会达尔文主义倾向有关。

秋瑾曾翻译《看护学教程》数章,希望引介这一门专业,但她的翻译被后世学者认为是太过“功利”,其语言和内容并不忠于原文,而是服务于译者个人的意识形态和政治议程[4]。她对看护学的兴趣,很大一部分是由于这门技能可以帮助女性进入社会、获得经济独立。经济独立了,才可“和男人一样强”。当时另一位女性知识分子何震从男女之间的权力关系联系到社会的政治、经济、文化状况,并呼吁由男女关系作为起点废除一切社会关系里的等级制和压迫。何震无意改造女性,也不认为女性应该变得“更强”,而是将批判的矛头直指社会制度。可以说,何震比秋瑾对于革命后的世界有更加丰沛的想象,但她并未被视为一名革命者,因为后者往往是一个行动派。

人说不要浪漫化革命,但是从文献看来,革命者秋瑾是个彻头彻尾的浪漫主义者:“我怕死就不会出来革命,革命要流血才会成功。如满奴能将我绑赴断头台,革命成功至少可以提早五年,牺牲我一人,可以减少后来千百人的牺牲,不是我革命失败,而是我革命成功。”[5]这里面有两重的深信不疑:一是革命在未来的成功,二是自身的牺牲是革命成功的充分条件。这样的深信不疑令人难以置信,“视死如归”的神话叙事在关于秋瑾的文献中一次又一次地化为真实。然而,从鲁迅暗喻秋瑾就义的小说《药》来看,这种对革命成功的深信不疑并不为那个年代其他具有社会变革期待的人所共享。

牺牲是旧式革命美德,牺牲肉体的自己换来正义,所谓“舍生取义”。牺牲(sacrifice)与烈士(martyr)最先都来自于原始礼拜或者宗教叙事,与信仰有关。清末革命党人对于“革命必须流血”近乎信仰的实践,对我们这些“后革命”年代的人来说是一个共情难题。在世俗社会中,“烈士”身份的指认多现于共产主义政权——因其对个人全身心投入的要求和对美好未来世界的构想同样接近信仰,但是在当代中国,“革命烈士”也随着共产主义理想的淡去而成为一个古旧的概念。值得一提的是,舍生取义并不是革命者专有的作风,也并不总是与一腔热血与豪放不羁绑定在一起,比如说,斯诺登就是一个极其克制的舍生取义者,同时也是一个个人英雄主义者——认为自己的流血会换来同胞解放的秋瑾又未尝不是?但是斯诺登在一些人眼里是英雄,在另一些人眼里是“恐怖分子”。再换种情况,如果那个人确定是恐怖分子的话,那么他/她不会因其个人英雄主义行为被冠以“革命者”的荣誉,而是被称为“独狼”,哪怕他/她同样是为了信仰而行动。

事实上,革命美德距离今天所谓的 “恐怖主义”并不太远。秋瑾牺牲的前两年,革命党人吴樾怀揣炸弹前往火车站,意图与清政府的五大臣考察团共归于尽,可惜因为不熟悉炸弹操作方法,他的就义只对大臣造成了轻伤,但是成为了革命佳话。秋瑾曾写《吊吴烈士樾》,孙中山也赞美他:“爰有吴君,奋力一掷”。吴樾还写过《暗杀主义》一书。暴力的“问题”女侠也有:据秋瑾之侄回忆,秋瑾为革命筹款回湖南夫家要钱,家里人不理,“婶母就把刀子往桌上一砸,扬言要杀一个人。她家娘家爷见她这样凶猛,就要管家的拿了四千元给她。”

放弃个人的安逸,或放弃和平时代/地区的生活,投入到战争中,是否因为他/她觉得自己所处的生活已然是战争前线?革命者是那个最先在“和平”中感受到了硝烟的人。理解革命者我们常常只通过他/她的暴力行动或者“激进”态度,而忘了革命的动力常常是无法忍受继续身处某个环境。如果我们对革命者形象的关注转为对革命者生活语境的深究,是否更能理解革命的个体?在对正义与否——革命者还是恐怖分子——进行预判之前,人们对和平与战争状态的认同差异本身提示了一些看不见的问题。因此,面对多次原教旨主义暴力恐怖袭击都是由在欧洲大陆出生长大的青年所制造这一事实时,有人评论说:“当一个诚恳的年轻人情愿参加‘圣战’,也不愿加入第三产业的受薪自杀部队,我们可以停止哀叹或者大喊狼来了。”[6]曾经的革命美德为今天所谓的“恐怖主义”所继承,那么,又是谁在构建“恐怖分子”这个形象?

一旦被一个群体追认为革命者,他/她的形象即固化下来,而且该群体所处的社会却不稳定,越需要维持这一形象的稳定——越稳定的形象越适于传播。北京泰康空间2015年9月开幕的“白求恩:英雄与摄影的成长”就探讨了白求恩这个英雄形象是如何通过作为战争鼓动手段的摄影和图像传播机制被构建起来的,展览还充分论证了媒介传播与政治记忆书写之间的亲属关系。值得一提的是,在展览的同名研讨会上,有学者在三代领导人的题词变化中发现,“对白求恩的定义和诉求逐渐从国际主义战士的示范作用转变成职业道德的楷模……白求恩最后变成了一个技术精湛的医生,一个业务操守的模范。”[7]历史的断裂导致英雄形象褪色,甚至,为了适应一个新的符号系统,能指所指错乱了:秋瑾并不爱她当时所在的国,但不妨碍她成为“爱国主义”教育树立的榜样。同样,“曾经有个加拿大驻华大使说白求恩在我们国家不是爱国主义的典范,因为他反对我们国家的价值观”,但这也不妨碍白求恩的故居被政府买下并发展成为一个旅游景点[8]。在全球化的媒介传播进入超饱和状态的今天,如果我们还需要革命英雄,一个更加稳定、经过无数次传播考验的形象是唾手可得的选择——切·格瓦拉,只是面对切的波普头像时,我们也搞不清自己需要的到底是一个革命者还是一个形象。秋瑾和白求恩终被遗忘在课本。

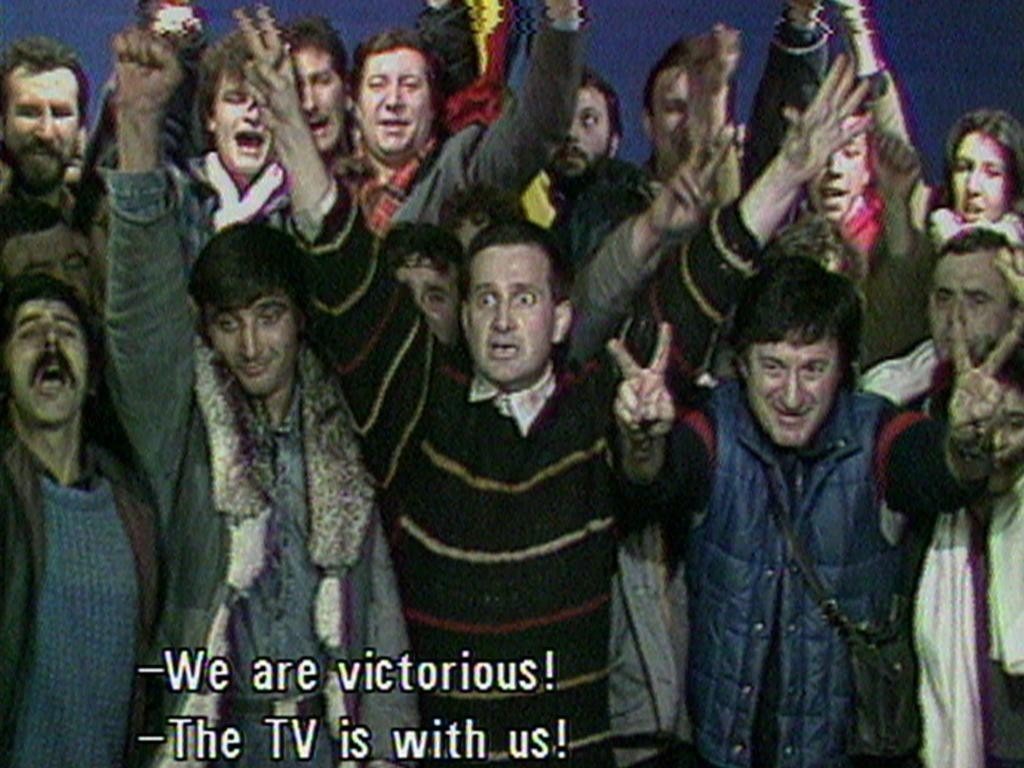

革命者的形象是平滑的,然而从哈伦·法洛基的《革命录影纪事》(1992)来看,革命并不平滑。在这些后日搜集并拼贴起来的关于1989年罗马尼亚革命的影像中,我们看见,若放大革命叙事的经过,其中充满着琐碎的,不足启齿的故事,比如一家人坐在客厅观看电视台中对于革命成功的宣告和对军队撤回的号召时,惊讶地发现一位家庭成员也出现在画面中,“可能是混在示威人群中一起挤进去的吧。”《革命录影纪事》还记录下了在电视中宣布胜利的重要革命参与者、诗人米尔恰·迪内斯库(Mircea Dinescu)的一则广为流传的轶事:在画面开拍之前,身边的同伴对他说,翻开你的笔记本,假装你在工作(出一份革命后计划)!这个细节使人唏嘘:一个重要的时刻怎么可以是摆拍的呢?安东尼奥尼的《中国》(1972)在影片的拍摄地并不受待见也是同样的原因:在天安门拍照留念的游客“包括着多么深厚的革命感情呵!但是,安东尼奥尼却不是去反应这种现实,而是不怀好意地专门拍摄人们的衣着、动作和表情:一会儿是被风吹乱了的头发,一会儿是对着太阳眯起的眼睛,一会儿是衣袖,一会是裤腿……”[9]革命者形象和浓缩在这些形象之中的革命叙事构成了我们的政治记忆,岂容得下摄像机从真实世界捕捉到的刺点(punctum)?而我对于秋瑾面容的找寻难道不也是一种“不怀好意”的挑“刺”?

正史中没有刺点。一些英语作者以秋瑾的易装喜好和她生前与不止一位女性有过异乎寻常的感情来论证她的酷儿身份——用一种新近出现在中文里的语言来描述一位革命者,是否稍微松动其形象?为写作本文,我读了四本秋瑾的传记,其中一本的作者是北美某高校教授(《侠女愁城:秋瑾的生平与诗词》);一本是“培养践行社会主义核心价值观主题出版重点出版物”(《秋瑾传》);一本借同时代他人之口拼凑起革命者的生平轶事(《秋瑾徐锡麟轶事》),封面介绍此书为二烈士的“微博体传记”;第四本(《死生一事付鸿毛》)的副标题为“从情感历程中领悟秋瑾的巾帼人生”,此书全本从封面设计到写作语气,全以网络爱情小说的方式来展开秋瑾与其缺乏存在感的丈夫之间的故事……这最后一本书可以算是我在准备和完成此文的过程中遭遇的一个“刺点”,该书将投身于革命之前的秋瑾描绘为写诗填词、吟风弄月的“小女子”,而丈夫王廷钧是致死爱着她并且默默付出的“暖男”,虽然理念上天差地别,但是在一起的时光还是多少使他们心有戚戚……当然,令人伤感的结局我们已经知道了,小说后半部分还是回归了历史课本的陈腔滥调,不仅仅因为任何网络爱情小说的结局我们都猜得到,更是因为,想象力丰富、看似无所限制的“狗血”“玛丽苏”文,也改写不了一位革命者的形象。

注释:

[1]明夷女史,《敬告女界同胞》,1907年8月10日刊于《时报》;摘自李细珠,《秋瑾女性革命家形象的历史建构》,刊于《社会科学研究》2007年第5期.

[2]摘自秋瑾墓被拆除当天报刊发表的胡乔木的一封信,1968年1月28日.

[3]鲍家麟、刘晓艺,《侠女愁城:秋瑾的生平与诗词》,南京大学出版社,124.

[4]陈志杰、潘华凌、丁亮,《译者介入的困境——以秋瑾译<看护学教程>为例》,发表于《外语学刊》2015年第4期.

[5]《侠女愁城》,174.

[6]隐形委员会,《致我们的朋友》,邓逸晴译,行人文化实验室.

[7]泰康空间,《白求恩:英雄与摄影的成长》,唐昕主编,三川出版社,173.

[8]同上,187.

[9]摘自苏珊·桑塔格《论摄影》,171,原出处不详.

文/ 张涵露