观点 SLANT

“让我们先创造出革命后的世界!”

这是日本社运人士、“素人之乱”发起人松本哉的一句名言。2012年,我在釜山参与一个艺术行动主义的工作坊过后,台日韩三地的行动者朋友相约到来香港,召开一次名为“东亚诸众峰会”的交流会议,而那次会议的主题正是“革命后之世界”。按照松本哉的说法,今天谈革命或似乎遥不可及,因此何不先在当下创造我们理想中的“革命后之世界”?当时在这帮年轻文化行动者的想像里,从社区中建立属于我们的自主空间与社群,似乎是会议上的共识。革命不是例外,而是日常。这话伴随各地行动者在不同据点开展有趣的社区空间。不过,时间过了5年,当然还有一些事情,我们需要反省。

我最初参与社会运动是在大概10年前的天星码头保卫运动,后来这运动如星星之火,点燃了香港自回归后一连串针对城市权利的讨论,开启或自香港经济起飞以来,那“发展就是硬道理”的“进步”发展观以外的多元想像。运动接连滚动到不同阵地,散布各区各点,种种拓宽民主想像的运动遍地可寻。香港故事一直难以名状,但这些运动像忽然激烈起来的负反馈,回归以来一次迟到的主体觉醒。如将这一连串城市运动描述为革命,我想也不太过分,最低限度它们确实开启了城市运动可能性的范式转移。

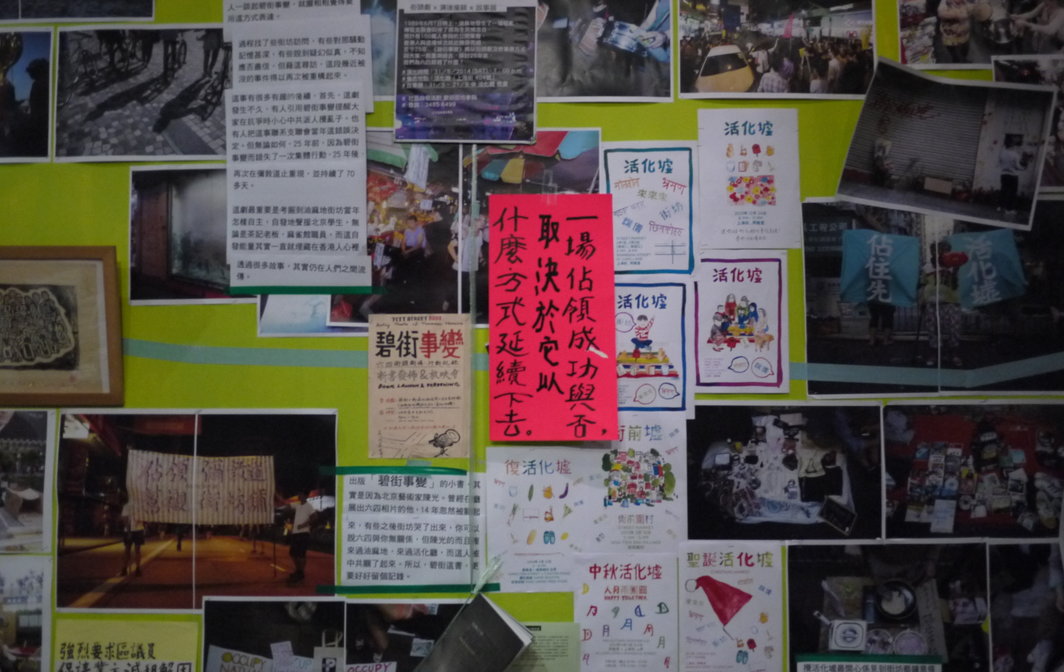

但城市运动总不能长期占据着个别空间阵地,这些空间展示的始终是这城市某种例外状态,如游击的姿态行动,又如全民参与的情境剧场。于是,热闹过后,自然不过地,行动者总思考如何将运动的民主精神带回到“正常生活”。因此,运动的能量开始从标志性和危机性质的空间转移到社区日常。比如那些消失中、面临迁拆重建和士绅化的老旧社区。这应是我和一众艺术家当时想到要在油麻地办一个社区艺术实验空间——“活化厅”的主因。

于是,如何让民主规划、社区自主等过往在一系列城市运动中提倡的价值论述连接到油麻地这草根社区?如何借日常生活的关系交往,在街坊中创造一种政治能动性,让社运的能量连接社区场域(community activism)?更重要的是,作为艺术家,这些问题如何在艺术生产的过程中得以体现?简言之,如何将民主的价值带回艺术?并借此做为与民众愈走愈远的当代艺术的内部批判?以平等为原则的美学,是否能借此实行?这些都是这个空间作为一场社区艺术实验的初心。

网络、社群与示威区

可是问题如很多艺术家空间所遇上的那样,持续的热情其实不太容易维持。另一方面,所谓回到社区,若没注意到主客体的边界仍相当明显,艺术家像空降部队般的性质或不一定有太大改变。始终艺术家与社区还是割裂的,实验性的设定造成其难以扎根的边界性,至少没让艺术家们认为,生活在社区中是必须的。因此,即使我们对待街坊是百分百的真诚,但关系大概只此而已。建立的是网络,而不是社群。里头有很多浪漫的故事,有趣的交流,崭新的发现,可是那不一定都指向更深刻的批判,也不一定让艺术家与街坊明白,我们面对的共同压迫之源头 ,其实——我们都必须一起改变生活。

对,改变生活,但往哪里去改?像那场大型运动后也出现“伞落社区”的说法,在现实层面改变不了的政治,是否就靠日常层面去升级?两者如何达至互联?条件和限制会是什么?在日常生活编织的政治能动性,在重要时刻是否必然连带爆发?其实,这都取决于行动者对治理体制的分析,如艺术家需了解你所使用的物料,做雕塑的物材及其可塑性,而在这比喻里,政治经济结构与民众诉求之间的互动,正是行动者需要在行动前好好了解的材质。否则行动或都可被吸纳、消解、同化,结局或如白干一场。我认识很多国内外的行动者朋友都挺为赞叹香港民众的自发性,但包括香港的行动者在内,很多时都不太意会到自发性的背后还需处理的共同意识基础,而这其实很需要意识形态或阶级分析的讨论去进行定位,否则被鼓动的不一定是最终支持你的民众,而是情绪政治下随时向理性反扑的民粹泡沫。这种创造性的工作非常需要时间,非一时三刻在运动现场能达成。

像香港这个异常病态与压迫的社会,很多人都有起来行动发声的主动性,这是我从事社区艺术工作以来的明确观察。自殖民时期,统治阶层其实也深明到,压迫到尽头必然遇上反馈。于是他们想到包罗万有的吸纳不满方式。设置示威区是其中一种。一来民众的不满可在当中给消耗掉,而整体却说不上能够构成具体威胁。另一陷阱是,示威区内的行动,看起来的确是有一点制衡作用,若比起那些完全不肖参与的冷漠群众,白干总比什么都不干来得更有 “希望”吧。看起来是自主、自发、无组织、无领袖的群众走到街上,然而群众的偶发聚合让内部难以建立对话共识。表面上群众以为正在参与具有希望性的改造社会行动,却没发现其实置身早被设计出来的示威区。按不同政局时势,有时这些反抗能一定程度达到目的,有时什么都争取不到。白干一场的无奈,转化为无力感与负能量,等待另一次更大的压力爆发,人们再次自我组织起来,然后或再掉进无力感的深渊,无间断地重复……这些行动巧妙地提供一个自我实现的欲望机制,但结果若不是让你沉醉于自我感觉良好的小确幸,从而相信不痛不痒的行动真能促成革命,便是被失望与无力感所淹盖,犬儒地不再愿意相信事情有冲破桎梏的可能。

社区复社区,正负能量循环机制

在活化厅营运差不多两年过后,我们开始进入另一阶段,而这时期面对的问题就比较针对以上所谈的层次。检讨到所谓的制度批判(institution critique)的有限性,一群参与过“反高铁”运动——一场比过往更大规模的城市运动——的年轻行动者加入到策划团队。这时期明显可看到年轻行动者更热心地深入到社区每个细节去组织力量,更主动的与街坊建立联系。那时,我们的社区艺术实践大概已经难得地与街坊建立起一个双方互有往来的友谊经济网:不只艺术家单方面的贡献(艺术介入?),街坊的主动参与与回馈亦十分明显。这已超越了很多主流艺术生产方式无法达到的深广度。因为艺术、社区与行动主义的交织不再是姿态性的,而是扣连在一起的经济关系,艺术家与街坊的主客界线亦不再明显,你可看到艺术中有社区,社区中有艺术。而这必须是当我们待在这个社区一段相对长时间,才有条件实现和创造的可能。

然而,难以超越的还是,即使互有往来,这种经济关系其实不是自主地存在于社区的。当我们的米饭班主“香港艺术发展局”(香港的半官方资助单位)发觉我们已待在这地点一段时间时,他们认为公平起见,应由其他单位轮替。我们的资源因 “行政原因” 突然被中断,大部分事务亦无法继续进行。在此之前,成员们其实一直未有理会到资源中断带来持续性的冲突,即使社区的互动让团队仍一定程度保持热情,但随资源愈来愈少,能量亦步步减退,毕竟艺术家还是要处理生活现实的压力。于是,其实从生活层面抗争的关系和伦理条件成功建立了,但难以做到持续发展,落地生根。强调共识、接纳多元,艺术家与社区民众的开放性都在这时期得到很不错的体现,但其自主基础其实并不稳固,只是依靠个别艺术家成员的热心付出,或因艺术体制提供的临时乌托邦空间(又称示威区)成就这跨阶层的社区人情味小确幸。实在人与人的交往,有温暖互助正能量的一面,也有自私自利,出卖背弃的凶险一面。特别是经营社区的工作,往往是细水长流,需要深耕细作,绝非惊涛骇浪,如社运前线般幕幕高潮。小确幸的问题是,行动者往往只能消费与社区交往过程的正能量,遇到矛盾冲突时若非一走了之,就是因没有准备而深受打击,接着是更大的犬儒和失望。

活化厅有位著名的街坊,是位80多岁的老太太。她非常热心参与社区事务,脑里装满各种各样的改造社会计划,常感染身边年轻人与她共事,仿如油麻地爱心发电机。她有一句话是:很多事一个老人做不来,要靠大家“一人做啲”(每人多做一点)。我们深受这句话的启发,把它做成招牌,挂在大门口。但后来我才发觉“一人做啲”原来是一个陷阱,因为我们都掉进个人主义去看社会运动。以为从个人层次,每多做一点就能带来多一点改变,像不吃麦当奴,光顾良心小店,搞天台种植,不买瓶装水,多买有机菜… 我不企图否定这些小行动的意义,但同时我会问,一面搞天台种植,另一边愈来愈多的乡郊土地给破坏发展。当推土机到来,我们如何组织到民众支援对抗?平日在超市买有机菜的中产OL会愿意不上班跟你一起去抗争吗?本地废物回收政策的发展,平日自带水壶的人也愿意关心吗?当然这是真的大有人在,但我们若要问行动的有效性,而不是犬儒地敷衍了事就算,行动创造的意识如何进一步与另一些行动联系?它的基础是什么?建立了怎样的政治能动?这都十分需要反省。

有次,我在油麻地碰上一位艺术家,忧心忡忡地跟我讲,区内某小店被业主加租了,所以他们想以不同方法去 “帮助”这家小店。政府都帮不了忙,唯有靠我们“一人做啲”吧。于是他们义务去为这小店提供福利,如购物后可获得艺术家赠送小礼品,到达一定次数兼送一堂艺术家主持的工作坊。艺术家跟我说,这是艺术彰显了良善的一面。我不怀疑他的好意,但他没想到的是,这些小规模、小趣味、隔靴搔痒的行动,其实没有让小店主增加谈判筹码,搞不好还只是在补贴贪心的业主。更别说有些艺术家是刻意借这些良心大行动表现自己的优越。再次重申,我不是尝试否定这些小行动的意义,而是有些时候,我们更缺乏的,其实是思考与分析。

小结:绝望与希望的根据点

所以,所谓回到日常去升级,不可停留在舞台转换的层次,也不可自满于社区人情味的小确幸。要刮出压迫的源头,朝这意识去建立和抵抗。自组织实践往往拒绝层级架构,纪律分工,但其实这并不一定与自由无支配的原则相违背——重要是背后都能建立共识、共治、共感的伦理关系。但再三强调,这些实践都十分需要持续的空间和时间去积累。因此,我们还要反思,如何超越当下的断裂时间观,那叫人无法把握的资讯强度和加速感。这里有空间、时间和技术的层面(有关技术的观点,或请参考许煜的文章)。一方面,我们需要知性的论述作定位分析,同时也需建立共同感知的紧密社群,反转个人主义的视角。它需要成为日常生活的强连带,创造如生活习惯、民间习俗的内化意识。它非治理体制能轻易同质化,而是以朝向抵抗压迫的异质理念作维持。

这类实践不一定是空中楼阁,占领后确实出现这些社群的坚实延续。他们将压迫我们的东西,转化到生活层面的抵抗,成为组织方式。他们将众人对威权和资本主义之痛恨,转化为人与人共同生产关系的复归,重建一种失落已久的伦理,提示人与人、人与土地,其实可建立怎样的关系。虽然,这些实践,不单因愈来愈为与资本治理体制合谋的 “效益理性”所扬弃,还因这看来与夺取现实权力的革命相距甚远,被嫌弃为又傻又天真。若从历史经验看,你甚至可说成功案例屈指可数,远的可数巴黎公社,近的或就那些经营一两年就给加租迫迁的微型自主空间,又或迅速被体制吸纳和同化的同伴…… 但或许我们先尝试就革命的根据改观,不一定是“破”(destruction),也可以是“立”(construction)。不停创造理念社群这过程,其实也在成就革命。这或是如松本哉所讲,“让我们先去建立革命后之世界”的原因。正正是这些以生命实践理念和抵抗的人们,足够提醒我们重新思考绝望与希望的根据点。最后以油麻地一群左翼街坊常常说的一句话作结:“要创造的系我哋,而唔系奴役我哋嘅嘢。”(要创造的是我们,而不是奴役我们的东西。)

文/ 李俊峰