观点 SLANT

“那是一个动荡的年代,”我阅读《东亚行为艺术史 1960-1990》时心想。

满腔热血的青年以身力行,不向专政当权者低头,民权运动、学潮、反战示威……人民提出的抵抗声浪如雨后春笋般出现。艺术家亦放下画笔以替之行为创作,开始批判社会和艺术本身,并相信自己能为世界改变些什么。

走进大卫·罗柏艺术基金会(David Roberts Art Foundation,简称DRAF)“亚洲行为艺术机构”(Institute of Asian Performance Art)展场,高松次郎(Jiro Takumatsu)的雕塑先印入我眼帘。这三件创作于1970初的雕塑极富达达主义的玩味,亦带一丝东方的味道。围绕其周边的作品是由高松次郎、赤濑川源平(Genpei Akasegawa)、中西夏(Natsuyuki Nakanishi)三人组成的“Hi-Red Center”小组的行为事件记录,以及韩国艺术家金丘林参与的行为事件剪报档案,此展览聚焦战后日本与韩国艺术家如何在美军占领与专政政权的环境下,拥抱又抗衡西方前卫艺术的思潮,终至发展出属于自己的脉络。

以机构之名,“亚洲行为艺术机构”囊括展览、讲座、表演与研究出版《东亚行为艺术史 1960-1990》,致力发展成一个研究东亚行为艺术的新兴平台。计划中每一部分皆是独立项目,而非周边活动,引领观者从不同形式的对话中,重新审视东亚战后的行为艺术实践。就此,策展人王宗孚(Victor Wang)表示:“所有的活动,包括展览、出版与座谈,他们的对话都是相通的,彼此间虽在不同国度中说着不同的语言,却密可不分。”关键问题在于,东亚的行为艺术是如何在共产主义、专制政治与戒严社会中发展出来?欧美资讯的大量流入,影响东亚的艺术家多少?他们又是如何从中发展出自己的语言?

战后初期,日、韩、中、台四国各自踏上一条颠颇之路。身为战败国的日本,被迫接受美军进驻,进而转型为去军事化的和平主义国家。由于日本战败,台湾与韩国旋即脱离殖民统治,台湾因国民政府与中共战争败退,在1949年进入戒严时期,韩国则陷入韩战,并於1961年起受朴正熙独裁统治,两者无可避免地成为美国遏制东北亚共产主义的战略据点,间接卷入美苏冷战的漩涡中,中国则在1966年谱出文化大革命的序曲,前后持续了十年之久。艺术发展上,日韩台三国在战后因与美国密切往来,使欧美资讯大量传入,以波洛克(Jackson Pollock)等艺术家为代表的抽象表现主义对三国艺坛的走向具深厚影响。到了六十年代,年轻一代开始借由艺术创作为社会发声,对日趋官僚、被资本主义淹没并日渐制度化的艺术界提出质疑,录像、行为与概念等实验艺术渐见枝繁叶茂。当西方主流艺术传入东方,是如何般的诠释?

对于欧美艺术的另类解读与戏谑可见Hi-Red Center于1964年策动的“御茶水坠落事件”(Dropping Event)。那年十月,团员三人在东京池坊会馆的屋顶上,把旧衣、书籍、床单与装满杂物的行李箱从高处拋下,再下楼把散落物收进箱内,并将之放进公共储物柜,最后从电话簿随机选一个人把储物柜钥匙交给他。赤濑川原平其后形容这次事件可说是“行动画家”的一种表现,正如波洛克在画布上以身滴彩,日常物件从高处落下,何尝不是彩墨喷洒的一瞬间?

韩国案例以金丘林的作品为主,展出作品从1969年的《1/24秒的意义》(The Meaning of 1/24 Second)至2018年版本的《擦布》(Wiping Cloth)(原创作于1974年),蕴含他对社会制度与主流当代艺术质疑的实验创作。金丘林代表了韩国艺术家在战后急欲彻底脱离日本殖民阴影,吞噬大量欧美讯息,穿梭韩战与独裁政权相冲击的状态。报章剪报档案展出的是“第四团体”(the Forth Group) 的“搬棺材事件”——包括金丘林在内的五个团员在庆祝脱离日本殖民庆典上,带着笼罩韩国国旗的一具棺材,绕首尔市中心一圈。

关于中国与台湾地区行为艺术的实践,主要在《东亚行为艺术史 1960-1990》中被讨论,文章作者包括长谷川祐子(Yuko Hasegawa)与姚瑞中,涵盖艺术家则有马六明、段英梅、陈界仁等人。“台湾到底有没有行为艺术?与西方又有何不同面貌呢?”姚瑞中在《台湾行为艺术档案》一文中这样提问,其后则以此自答:“虽然有些作品乍看之下与西方行为似曾相识,但特定时空背景下的行为,也存在著本质上之殊异性……”姚瑞中这番提问与自答,道尽台湾行为艺术,甚至整个东亚行为艺术发展的状况。论述上或前卫话语上的殊异,本是东亚四国行为艺术发展上吊诡的脉络。从抽象绘画到行为表演,从画笔到身体创作,艺术家对行为实验的探索,实为时代之表征?东亚与欧美因文化背景与历史迥异,行为艺术的发展便应放下全然的西方角度,如策展人所言:“这项展览的终极目标是将之脱离西方历史显微镜,以亚洲作为方法学,重新爬梳行为艺术的发展。”

段英梅和谢德庆在英国诺丁汉当代艺术中心(Nottingham Contemporary)所带来的“表演历史”(performance histories),便跳脱历史的线性书写,分別以对话和表演,回溯一段行为艺术史。段英梅新作《段英梅於2021年在诺丁汉当代艺术中心的个展》,以想像力拟造一个未来展览,以此邀请观众思考美术馆的意义。在这段表演中,段英梅以第三人称视角演出,并在策展人夹叙旁白下,向观众介绍她的创作生涯。对段而言,行为艺术不应局限於美术馆,而她虽作为行为艺术家,也是一名研究者,如同表演中的双重身分,以自身角度回顾创作,同时抽离自我对作品进行诠释。

谢德庆则在诺丁汉与艺评家Adrian Heathfield的对话以及在伦敦座谈上,分享创作经历。许多未曾公开过的档案纪录是座谈会的最大亮点。他更是大方地分享他对自己未来回顾展的想法。谢德庆的“想像回顾展”与段英梅的“想像个展”形成巧妙的对话,两人的创作生涯交织成一段战后到九零年代的行为艺术史,更让观者意识到“生活”对行为艺术家的重要性。

从曾经十三年不做艺术到现在自称“半个艺术家”的谢德庆,向观众展示他拟定的回顾展示意图,清楚地画出各展间与作品的排列,第一件作品为《一年行为表演:1978-1979》,简称《笼子》(Cage Piece),其后依序为《打卡》(Time Clock)等创作。作品与作品之间为空白展间,虽说空白,却是谢德庆期望观者思考他的艺术与时间的重要之处。在此,观众反思“艺术时间”与“生命时间”的差异,同时能想像谢德庆不做艺术家,做为人的时候,生活是什么样貌?

当一名观众以较为艰深的英文词汇就档案记录提问时,谢德庆莞尔一笑,表示自己一生要谈的皆关乎时间 。对谢德庆而言,人的活着就是要把时间消耗完,而那不是影像纪录可以呈现的。所有档案都只是他为了留下简单纪录而留到现在的档案。然而,作品是作品,纪录是记录,那仅是一部分,而不是主体。如谢德庆所言:“档案纪录追溯的是过去,时间已流逝,你抓得住它,却留不住它。”

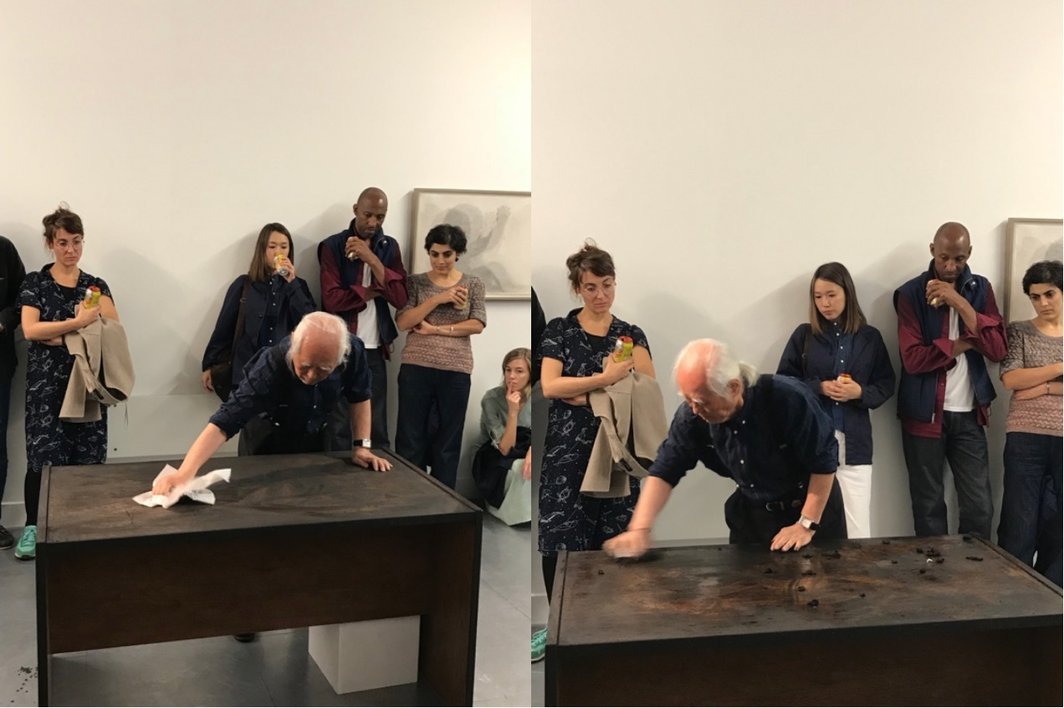

金丘林对于时间的沉思也跨足半世纪。展览开幕那晚,金丘林默默走到木桌子前,一手拿着装满水的喷雾,另一手开始用白抹布擦拭桌面。在一擦一抹中,白净的抹布也逐渐变形变脏,最终只剩下碎渣余存。《擦布》是金丘林从七十年代起思考时间意义的代表作,他以行为表演将时间的流逝具象化。这对经典旧作的重新诠释,不也是对自身创作、生命与一个世代的跨时间审视?

开幕那天,金丘林早早就到展场,我看着他独自绕展场走了一圈。静默中,我从他目光中看见他几十年来对社会、艺术与生命本身的追寻,一道道地画出脸上的年轮岁月。

文/ 戴映萱