观点 SLANT

人造卫星围绕这地球

我们却围绕着快乐哀愁

躲不过卫星的镜头

……

看得到森林化为乌有

拍不到你我变成了朋友

看到那个摩天大楼

拍不到我们在哪里分手

拍不到眼泪的丝绸……

陈奕迅的《人造卫星》是我中学时喜欢的一首流行歌,我为歌词描绘的这样一种全能视角和无法捕捉的、幽暗的私人领地之间的张力所着迷。似乎从没有取景器的机器生产出的图像,与动人和丰满的故事之间,有着不可和解的矛盾性。

去年夏天,我注意到我在上海电影节期间看的两部电影——米尔科·曼彻夫斯基的《比基尼·穆恩》(Bikini Moon, 2017)和迈克尔·哈内克的《快乐结局》(Happy End, 2017)——不约而同用到了电脑和手机屏幕直接录制的画面。《比基尼·穆恩》是一部伪纪录片,讲了一对情侣想要记录一个有严重精神病症的退伍女兵的故事。影片画面在故事中纪录片拍摄所使用的镜头以及讲述拍摄过程中一系列意外事件的镜头之间切换,中间夹杂了比如手机屏幕、YouTube界面、监控等视角。影片通过比较经典的电影拍摄中权力关系(主体-作者/对象-他者)的讨论范式以及虚实交错的视觉装置,引申出伊拉克战争对于美国社会与其中个体造成的破坏性创伤。《快乐结局》中出现的直播、社交网络聊天窗口则是压抑并各藏秘密的一家人在彼此之外的倾诉和欲望出口。和《比基尼·穆恩》一样,《快乐结局》同样呈现了一个历史中的社会切片,其通过对一个家族的刻画隐射了法国小城居民的精神与心理境况,以及他们对已经到来的移民危机的面对无能。哈内克曾也运用类似的叙事角度,在《白丝带》(2009)中道出了一个小村庄的居民与即将到来的二战之间隐秘的联系。不知是不是巧合,2017年的这两部片分别批判法国和美国中上阶层的白人面对外来者和他者的伪善。

这些屏幕录屏、对现成影像的截取将逐渐成为电影拍摄中越来越常见的语言,它创造出的观看经验是既熟悉又陌生的。熟悉在于手机屏幕、流媒体视频、社交网络就是我们的现实,我们每天都生活其中;当这些界面出现在观者面前时,真实经验侵入电影的虚构设定,我们仿佛已经进入了那个可触可点击的网络情境。当然,这些看似真实的画面和其他场景一样,是精心设计和搭建的,但带入真实经验的你已全身心地信任你所见。如此,电影的“致幻”效应进入了一个新的领域。而要创造出这个效应,甚至不需要摄像机。

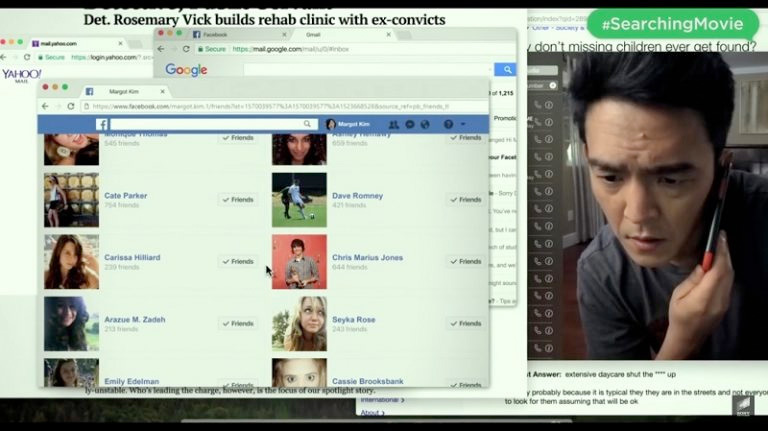

后来在国内院线上映的电影《网络迷踪》 (Searching, 2018)中,电影摄像机完完全全被弃用了,它被称为“伪纪录片桌面电影”(虽然它不是第一部用到此方法的长片)。艺术从业者可能从实验电影和录像艺术历史上很多已经成为经典的艺术家和作品中早早地认识“桌面电影”,但是这部好莱坞制作的悬疑片对这个方法的观念性探索依旧让人惊叹。全片的画面都来自于男主角的电脑桌面,文件夹、图片、电话、短信、Facebook、YouTube、电脑系统设置和提醒、邮件、新闻报道、地图定位、直播、监控等等所有这些既是推动事件进展的载体,也是关键的线索和证据,像剥洋葱一样层层剥开女儿离奇失踪的疑案。而观者处于一个面对电脑屏幕的“第一人称视角”,那些熟悉的电话拨入、屏保、聊天窗口等界面从感官上深深将人卷入剧情进程。

电影解锁的这种新的叙事机制简直是为悬疑片和恐怖片量身定做。BBC的剧集《9号秘事 万圣节特别篇》(Inside No.9, Live: Dead Line, 2018)除了在片中对不同性质的影像材料运用和切换自如——直播、监控、电视信号,而且还串通了BBC官方推特,充分利用了观众习惯一边看剧一边刷社交网络的习惯,使这种现实与虚拟缠绕的致幻力从影像中溢出,来到了三维世界,跟电视观众开了个大玩笑。《午夜凶铃》中贞子从电视里爬出的那种诡异得惊悚的效果如今被网络实现了。以上提到的这些影片对数码媒介的使用既证明了我们已经与这个被媒介浸透的世界不可分离,甚至不分彼此,但同时也演绎出对围绕着这些媒介的数码文化、互联网文化的批判。

《网络迷踪》与另一部没有摄像师的电影——徐冰的《蜻蜓之眼》(2018)——选择了两种虚构机制。前者捏造出所有的视觉细节来为故事提供“真实的”证据,而后者则挪用真实的视觉素材——所有画面皆取自于艺术家从网上搜集而来的监控摄像头视频——来虚构一个都市神话。徐冰影片中的媒介和内容更加分离,但是其中所展示出的监控画面的陆离光怪、人生百态令观者唏嘘不已。因此,影片引发了关于监控画面到底是公共归属还是隐私的讨论。根据咨询公司IHS Markit在2016 年的数据,中国共装有1.76 亿个监控摄像头,其中包括雄心勃勃的“天网工程”和“平安城市”计划,在三年后的今天这个数据甚至更加惊人。只要生活在城市公共空间中,我们所有人每一天的图像都得到了捕捉和保存。

徐冰这个做法有类似的先例。早在1983年,德国导演米夏埃尔·克利尔(Michael Klier)就用公共和私人场所安置的监控摄像头录制的画面剪成了一部长片《巨人》(Der Riese),但是当时监控尚未成为一个被广泛讨论的公共议题。这部电影中虽没有语言,但是画面的选择、剪辑加上背景音乐(马勒、瓦格纳)的戏剧效果依旧创造出一定的叙事感,比如我们看见车祸,看见盗窃,看见被困在车站里飞不出去的鸽子,都市生活的繁华和无常被娓娓道来。这部电影既继承了上世纪20年代半纪录片风格的《柏林:城市交响曲》(Berlin: Symphony of a Great City, 1927),也似乎呼唤出了几年后《柏林苍穹下》(Wings of Desire, 1987)中的天使之眼。

有趣的是,克利尔将这样的影像与电影被发明时相比:火车进站、工人离开工厂大门,在这些电影最早“致幻”的拍摄情境中,镜头对于面前的事物和人,是不加区分的,就像监控摄像头。回到陈奕迅的歌里,是这种不加区分,使得人造卫星“拍不到眼泪的丝绸”,但是错了,公安监控摄像系统中的人脸识别信号框捕捉到了深夜我一边骑车一边去擦的眼泪;人造卫星“拍不到你我变成了朋友”,手机录屏拍得到我从你的微信备注里删除了你我之间的暗号昵称。没有什么,是今天的图像再现生态做不到的。

最后,“这种对站在摄影机后的人们的郑重告别,这种视觉主观性在周边技术效果中的完全消失,这种时刻存在的泛电影(pan-cinema)方式,不知不觉地让我们的平常行为成为电影行为,成为视觉的新型设备……”保罗·维利里奥在文章《天真的摄像机》中这个同样来自80年代的观察,结合上述在电影中的拍摄观念转变来看,在过去一年Vlog小视频的流行中得到了升华了的印证。当诸如监控录像或者电视信号这些公共的、功能性的图像被创作者调用自如来讲述微观故事,我们的图像的数据时时刻刻在空气中流通,极有可能在不知情时我们已经成为了《蜻蜓之眼2》的主角,与此同时,有越来越多人抓住了媒介的“热点”,自发地去进行图像生产,去自我再现。

Vlog是video blog的缩写,虽然在YouTube上已经存在多年,但是最近才全面在中国的“up主”中掀起风潮。它有别于直播和抖音,需要作者投入更多时间去制作。vlog和普通的私人录像的差别在于,它必须好看,因为它不再是家里来客人时强制分享的粗糙生活记录,它从被生产起初就朝向进入一个竞争极度激烈的注意力经济图像流通系统。我们喜欢看vlog因为在习惯了短平快的视觉和生活节奏中,竟然还可能去认识和靠近一个“真实”的人和ta的生活。因此,它也根据流通的特点形成了自己的“视觉设备”:与专业性和完成度相比,更重要的是让观者感觉自己浑然已是up主生活的一部分。这意味着你要持续地与镜头互动,在公共场合众目睽睽之下假装手上的佳能G7X或者大疆云台相机是你最好的朋友。你的生活肯定得足够的精彩、充满着变化、令人向往,这就不可避免地在竞争生态中选择出了那些生活的精英,似乎热门的vlogger都靓丽时尚、外向开朗、文化多元……vlog和网红经济有密切的联系,这使得生态中同质化和产业化的情况占了主流。但是,也有“另辟蹊径”的,比如专拍“土味”景观(失败的山寨建筑),口号是要“Make Hebei Great Again”的博主@史里芬Schlieffen。

写剧本、取景、表演、拍摄、剪辑……这些步骤从昂贵和繁琐的工业链条彻底转变为便捷的个体创作,注意这些原本也是艺术家被期待所拥有的技能。如果说当年blog使任何人成为作家及新闻媒体变得自然,那么vlog就将使任何人都能成为导演和视频媒体。虽然vlog以记录日常为主,但是,别忘了“记录”这个词可以包含的真亦假时假亦真之迷惑性,加上如上文所述无数种图像生产机制已向我们全然敞开,这个媒介的潜能还远远未被激发。做一个所有画面都由监控录像构成的vlog如何?

文/ 张涵露