观点 SLANT

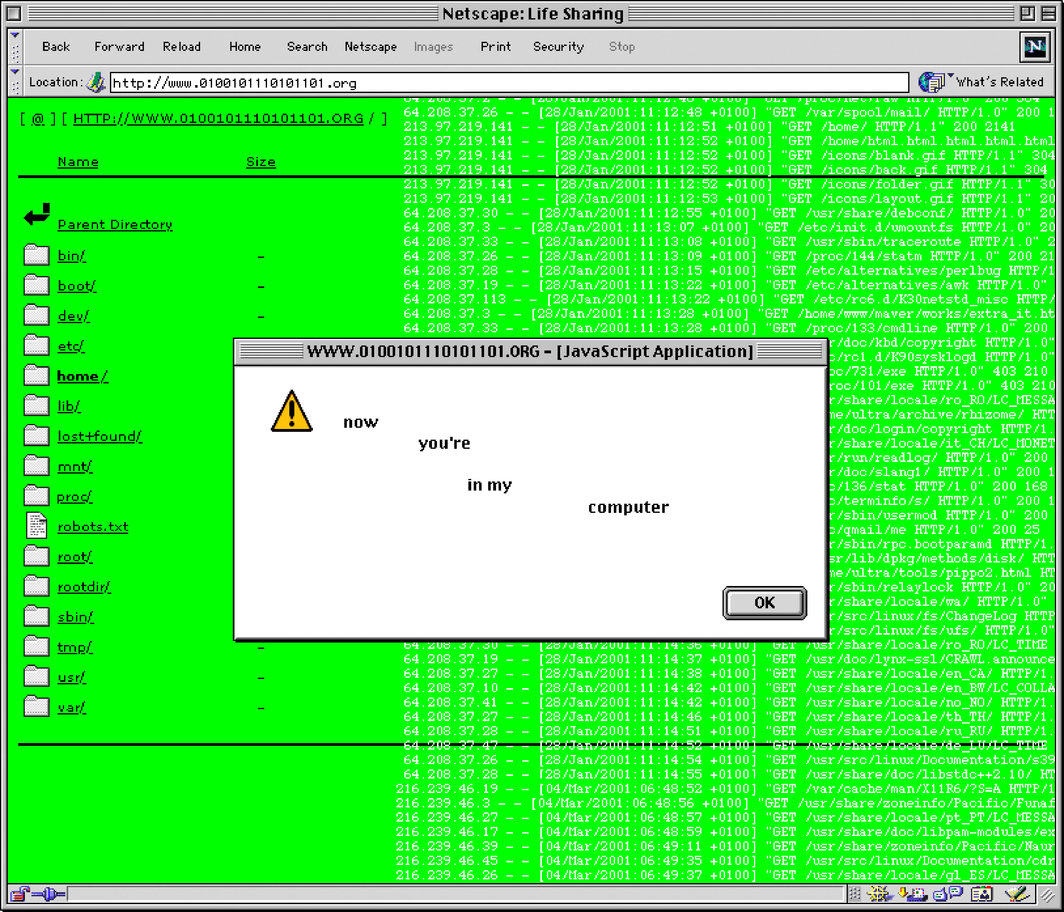

2020年3月5日,星期四,上午10点:我本该在这个时候去和化名为伊娃和弗兰科·马特斯(Eva and Franco Mattes)的艺术家组合一起在纽约翠贝卡区喝咖啡。我会在城里参加艺术博览会,与这对现居纽约的意大利组合会面将带给我一丝安慰——我错过了他们在蒙特利尔Phi当代艺术基金会(Phi Foundation for Contemporary Art)的展览“所见之事”(What Has Been Seen)。在Facebook将互联网转变为一处我们需要使用真名(或“真”名)的场所之前,伊娃和弗兰科已经开始使用“0100101110101101.org”的代号来创作网络艺术了,他们的关注重点在于身份和信息如何被它们的数字传播所塑造。最广为人知的是,2001年的威尼斯双年展上,他们与一群名为“传染病”(Epidemic)的骇客合作,释放了Biennale.py病毒。虽然这个病毒是良性的,其唯一的目的仅仅是保持隐秘和复制,但由此引发的骚动暴露了维持艺术界和计算机安全行业的宣传机制。

自上世纪90年代以来,伊娃和弗兰科的作品就在针对我们的网络行为提出相关的伦理问题。他们的项目《无趣》(No Fun,2010)——现在变成了影像的形式——记录了在“聊天轮盘”(Chatroulette,一个随机配对陌生人进行视频聊天的网站)上进行的一场令人不安的表演。他们利用该平台向数千名不知情的参与者直播了弗兰科悬吊在工作室一条绳索上、看似已经死去的身体。因为观众无法知晓这一场景是否刻意伪造,他们的反应与表演本身一样充满问题——只有一个人打电话给警察。当我将这件作品选入我作为客座策展人为The Current(一个致力于数字艺术的新兴非营利组织)策划的一场关于真相的展览中时,我遵循了先例,通过放在床上的一台笔记本电脑来播放这件影像作品。不适的亲密感在这里是一种强调的特点,而非一个疏漏:当我们使用互联网来处理社会关系时,它会产生情感上的亲密,也会产生距离和有害的虚拟互动。

3月2日,星期一,上午10点40分:我收到了一封来自伊娃的邮件。“不幸的是,我们这周无法来纽约了。我们正在旅行,因为疫情关系,达美航空取消了我们的航班。也许我们可以约个时间Skype?” 我不敢相信这其中的诗意:我和0100101110101101.org的IRL(现实)会面因为一种病毒而取消了。

3月16日,星期一,上午9点:伊娃和弗兰科从他们米兰的临时住所和我在布法罗的居家办公室进行了Skype连线——他们因为疫情困在了那里,而我自从我工作的博物馆闭馆之后就被困在了这里。他们是讨论互联网在这场危机中的角色的不二艺术家人选,这场危机的形成既取决于病毒本身的传播,也是由信息的传播(或缺乏)造成的。多亏了隔离,我们所有人都变得“极端在线”:有些人通过上演焦虑版的“Netflix and chill”来度日,另一些人要突然地过渡到远程学习和工作。不可避免的是,这是我们的社会用meme(和病毒一样,也是伊娃和弗兰科的作品主题)来应对的首个大流行病。

鉴于这些事态发展,这种新型冠状病毒似乎正在迫使我们重新评估我们与互联网的关系,并且要迅速。近年来,社交媒体看起来越发像是一个可怕的错误:在Facebook和Twitter等平台上大量传播的虚假信息以及对舆论的操控使得法西斯主义得以传播,破坏了民主的稳定。但在过去几周里,我们认真地利用社交网络来弥补强制性的社交距离;我们#在家工作(#workingfromhome),在#隔离俱乐部(#clubquarantine)开趴,还一起#新冠烘焙(#coronabaking)。我们这些艺术工作者希望我们的关系网能够在社会停滞不前时还能一瘸一拐地走下去,从而产生了#国会拯救文化(#CongressSaveCulture)和互助救济项目,比如一个用来宣传被取消的学生展览的Instagram账号。

正如很多人已经注意到的那样,这个有着#家中博物馆(#MuseumFromHome)和在线专属展览的“美丽新世界”无比适合网络艺术。(虚拟生活进展迅速:4月4日,你可以在线参观由菲斯·霍兰德[Faith Holland]、罗纳·密尔斯[Lorna Mills]和韦德·华勒斯坦[Wade Wallerstein]共同策划的“Well Now WTF”展览开幕,这场标题极为恰当的展览展出了60多件基于数字的作品。)在我们的Skype对话中,伊娃提出不知这场大流行病是否会激起人们对1990年代早期网络艺术的兴趣,当时人们刚刚开始想象网络作为一种能够联结全球艺术和社会行动的媒介的潜力。虽然事情的发展并不尽如人意(部分归因于全球资本主义),但这段历史或许能够帮助我们从乌托邦和反乌托邦的角度重新思考距离在传染时代的意义。当然,艺术家们一直都在关注距离,这种关注尤其贯穿了整个二十世纪。但或许利用互联网创作的艺术家对它的可能性和局限性比大多数人更有发言权。正如伊娃和弗兰科的作品所表明的,回顾过去和现在的网络艺术能够让我们检视有关实际物理空间和网络空间中聚集(情感、政治、经济和环境上的)的利与弊。伊娃和弗兰科的《生活分享》(Life Sharing,2000-2003)以其先见之明而为人所知,这件作品将他们电脑中的所有内容都放到了网上,这证明了对内容的访问并不会直接转译为亲密关系。在创作《BEFNOED》(2014至今)时,他们使用来自世界各地各种鲜为人知的社交网络来雇佣陌生人执行荒唐的任务(比如用嘴叼一条鱼),从而复杂化了“零工经济”(gig economy)所宣扬的那种关于联通感的美好画面。

在接下来的数周和数月里,我们不得不重新想象如何在各自的当地社区以及互联网上实践社会亲密性(social proximity)。我们应该谨慎行事:正如网络艺术家们所揭示的,互联网也是有史以来最大的监控工具。它的算法是压迫性的,它那表面的非物质性掩盖了其所依赖的劳动剥削。(已经有人对这一流行病如何被用来进一步侵蚀我们的隐私权表示担心,无论是通过对Zoom这样的注意力监测平台的广泛采用,还是像Clearview AI这样的公司对病患进行地理追踪的建议)。我们在线交流所花的时间也有了更直接的代价:就像《无趣》中的聊天轮盘用户,我们正在通过屏幕与失去甚至死亡建立越来越令人不适的亲密感——只不过这一次是真实发生的。我们一起独自一个人坐着,遭受着自己的不幸的同时,也远程见证着中断的关系、停滞的事业、糟糕的经济状况,以及成千上万人的死亡,从遥远的亲人到完全的陌生人。当这一切都结束后,我们这些剩下的人将不得不重新调整我们的线上和线下生活的比例,这需要我们重新思考现代技术所塑造的亲密关系(以及距离)的意义和价值。

蒂娜·里弗斯·瑞恩(Tina Rivers Ryan)是纽约州布法罗市奥尔布莱特-诺克斯美术馆(Albright-Knox Art Gallery)助理策展人。

文/ 蒂娜·里弗斯·瑞恩

译/ 冯优