观点 SLANT

对于大多数人来说,疫病的威胁基本上是无形的。正因如此,它才具有这么大的破坏性:我们常常连症状都看不到一个。新冠病毒可以无处不在。但这场疫情已经很快发展出一种独特的视觉文化。美国疾病控制与预防中心的阿丽莎·艾克特(Alissa Eckert)和丹·希金斯(Dan Higgins)制作的那个诡异地略显迷人的3D病毒形象已成为Covid-19的默认符号,随着美国人也越来越习惯于口罩遮面,各种戴着口罩的公共雕像照片也开始在网上疯传。但也许覆盖范围最广的Covid形象跟实际的疾病毫无关系,那就是:人们聚在Zoom上组织线上酒局、开工作会、上网课的数码网格。

就连最漫不经心的观察者也会留意到,网格让人想起秩序、功能性与工作,其结构与坐标纸、办公室格子间遥相呼应。而对于艺术史专业的学生而言,网格代表着现代主义纯粹性的典范,驱逐一切外部物质——图和底,叙事内容和错觉空间,背景信息和视觉愉悦——以维持艺术的独立性。经过一次奇异的反转,如今,网格又被重新装入日常生活混乱而彼此相关的材料,变成我们的数字酒吧、工作场所、课堂和社交共同体。

疫情的视觉形象倾向于素简。斯宾塞·孔哈伯(Spencer Kornhaber)在发表于《大西洋月刊》的一篇题为《疫情是对极少主义的嘲讽》的文章中写道,我们目前有关空旷和秩序的美学——无人的公共空间、透明防护隔板、所有人彼此拉开六英尺距离——代表了一种清洁与奢侈的怪异混合体。孔哈伯在文中提到,千禧一代追求干净、安静的新千年美学受到了上世纪六十年代极少主义的影响,鉴于如今疫情导致该风格变得无处不在,他继而问道,这种低调素净的设计在疫情结束后是否还会继续受人欢迎。孔哈伯指出了极少主义设计中包含的一个核心矛盾,即它是一种“明显高调的低调消费。”要看起来极少,需要的花费实际颇多。

网格是极少主义设计与现代主义艺术的标配。“扁平化、几何化、秩序化,(网格)是反自然的、反摹仿的、反现实的,”罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)写道,“它不是摹写的结果,而是美学法则的产物……”网格不反映外部世界,而是标志着一个自成一体的世界。它拒斥自然,等于拒斥大部分艺术史,这也是为什么它如此受到现代主义者们的青睐,因为后者追求的就是作品绝对的新。网格象征的只是其自身的当下,勾勒的只是其自身的表面。尽管个体目的不同,但很多现代主义者都相信网格是一种基本的、全世界通用的形式,一种艺术中的世界语。以三原色几何抽象画广为人知的皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)也许是网格最有名的倡导者。在这位荷兰画家眼里,垂直与水平元素的交叉组合代表了各种相反力量之间的普遍和谐,比如物质与精神、男性与女性、动与静、正与负等等。当然,蒙德里安的网格并不是网格唯一的版本。艾格尼丝·马丁(Agnes Martin)后来谈及这种形式的时候说它让人想起“树木的天真”,同时呼应着纺织品里竖直的丝线。克劳斯之后的艺术史学家们就不同背景的现代主义艺术家对网格的运用做出了各式各样颇具说服力的论述。但事实依然是,大部分网格创作者都是白人男性,其背后的结构逻辑是重复,是一个鼓励一致、扼杀差异的系统。

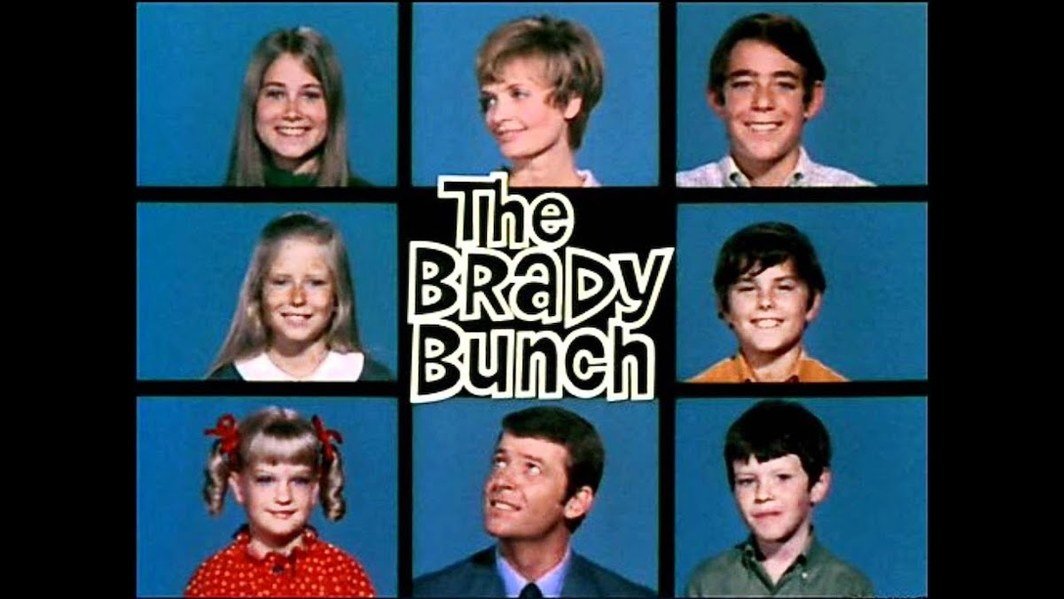

这么看来,美国流行文化里最具代表性的网格出自电视剧《脱线家族》(The Brady Bunch)就非常合理了。这部1969年9月在美国电视台首次播放的情景喜剧片头就是一个3x3的网格屏幕,每个格子里装着一名家庭成员:孩子、继子、父母、管家——满屏都是微笑的白人面孔,从中你看不到丝毫当时正席卷全美的社会和政治动荡。《脱线家族》的网格消除了性别之间的层级关系,并且在视觉上对雇主和受雇者不做区分。该剧讲述了两名单亲家长的婚姻故事,播出当时被认为非常激进,整个剧情反映了美国家庭正在经历的变化,上一个婚姻留下的子女越来越多地进入家长们新成立的家庭。但究其核心,这部情景喜剧刻画的还是一个高度保守的核心家庭形象。其成员还是以白人、异性恋为主,维持了一种更适合出现在五十年代的传统性别角色分配。的确,《脱线家族》很快失去了刚播出时的锐气,在接下来的几十年里渐渐成为白人观众怀念单纯美好旧时光的纪念品。

《脱线家族》里的网格画面让“多重动态图像技术”(multi-dynamic image technique)变得大为流行,这项把多个单镜头并置的技术是加拿大摄影师克里斯多夫·乔普曼(Christopher Chapman)两年前在短片《立足之地》(A Place to Stand)中率先使用的。《立足之地》于1967年在蒙特利尔举办的世界博览会上首映,展示了加拿大安大略省生活的不同侧面。乔普曼大量使用了多画面并置和分割画面的技术——最多可以在同一屏幕上出现十五个不同的画格——这项具有跨时代意义的电影技术创新和此次世博会对新技术和进步的强调相得益彰。我们可以在1967世博会的宣传手册上看到此次博览会的主题:“人与他的世界”(Man and His World),博览会是对“人的信念——他的成就、野心和未来”的颂扬。她的未来或者他们的未来显然不在此列。

乔普曼关于安大略生活的纪录片拍摄了当地农场、文化、体育和自然的日常场景。不过形式取代了内容。该短片既无旁白亦无字幕,仅仅是大量不同运动图像的变化——这被评论家们奉为创新之举。与《立足之地》同一时间亮相的是巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)的测地线拱顶(geodesic dome,现在是蒙特利尔生物圈博物馆)和摩西·萨夫迪(Moshe Safdie)的“栖息地67”(Habitat 67)这一类的乌托邦建筑。“栖息地67”是一组由预铸水泥模块结构堆叠而成的造型复杂的公寓楼。虽然看上去不是普通的网状结构,但是“栖息地67”关于统一和重复的逻辑是一致的。萨夫迪宣称“栖息地”是一种社会住宅设计的模型;每家住户都拥有类似的居所,同时还有一个小花园和窗景。作为一种建筑模型,萨夫迪的设计让人叹为观止,而且也是建筑史上的经典。但实际上,“栖息地”却是一场财政灾难:这栋建筑的成本之巨使得政府不得不以当时远高出普遍社会住宅价格的租金出租,而且早期的住户曾反映过渗水和发霉的健康隐患问题。今天,“栖息地”是蒙特利尔最让人垂涎的住宅群之一——那些豪华的公寓房间已经和创造者当初在推进社会和经济进步方面的初衷毫无关系。

结果证明,乔普曼电影里的多镜头画面本身也是一种具有远见的建筑结构,它预见了我们未来数字公共资源的结构。面对传染的威胁,我们毫无悬念地在网格提供的独立物理空间的幻象中找到了些许心理安慰。在一个介于公共和私密之间的虚拟空间里,我们聚集在一些高度规整、严密区隔的区块内,每个区块和其他的区块间都是无法穿透的。不过,正如我们渐渐了解到的,即便是Zoom看似无法穿透的网格也不乏漏洞,先是大量突然入侵的所谓“Zoom轰炸”,以及可能更加充满隐患的事实——该公司拒绝开启端到端的加密,这使得执法者可以监控用户的聊天(当然了,除非你把账户升级为高级会员)。工作、学习和娱乐在视觉上的模糊意味着“闲暇”失去了根本性的空间界限,坍塌为一片规划好的在线义务的泥潭。这就难怪出现了大批如何对抗“Zoom疲劳”的文章,其中描述了观看你自己社交、工作和学习的行为里蕴含了多么难以估量的劳动成本。

网格充满了它所许诺和它所给予之物之间的矛盾。一种没有高低之分的图示结构,其中每个区块都是同样的尺寸,这样的网格似乎属于一种民主结构。三月份,当远程生活还令人感到新奇之时,Instagram上充斥着此类网格状的截图,社交距离变成了一种社交景观。暂且不论这些图像有多乏味,这些虚拟的在线聚会或者在线会议正是现状的一种象征:能够进行Zoom会议意味着你还拥有工作,不仅如此,你还拥有远程工作的奢侈,这大大降低了感染的风险。就像尼古拉斯·凯希(Nicholas Casey)在《纽约时报》的文章中所说,视频教学凸显而非降低了学生间经济状况的差异,有人身后是父母夏季度假住宅风景如画的背景,有人则在快餐车上打工以补贴家用。

我们开始看到越来越多拒绝的姿态。以我本人在疫情期间在线授课的经验而言,在学期临近结束时,很多学生已经关掉了他们的摄像头,不愿意或者疲于在镜头表现专注。6月2日,Instagram——另一个网格状空间——一时间被单色占据,用户们因为抗议乔治·弗洛伊德(George Floyd)之死而团结起来,统一地上传黑色的方形图片。看着这些黑色的空洞源源不断地在我手机上出现,就好像亲眼目睹了网格在真实世界里的爆炸。不过,组织者很快指出,这种行为并不民主。无论是作为一种行动主义的表达还是作为一种宣传手段,这场失败的“断电”行动威胁到了“#BlackLivesMatter”的网格状的搜索结果——而这恰恰是资源共享的一个重要工具。确实,或许今年最有力量也最具决定性的图像并不在虚拟空间内,而是在街道上,抗议者们塞满了城市的网格状街区,集体性地拒绝隐藏在法律和秩序背后的残酷和暴力。

宝拉·伯利(Paula Burleigh)是阿勒格尼学院(Allegheny College)艺术史学副教授,也是阿勒格尼美术馆馆长。

文/ 宝拉·伯利

译/ 卞小慧