观点 SLANT

2021年,NFT跃升成为全球年度搜索热词,而NFT艺术也成为大众茶余饭后的谈资。传统艺术圈内闻所未闻的加密艺术家如Beeple、Pak等,一夜之间拍出比毕加索还贵的天价。艺术品也许是这个世界上价值系统最为神秘的非物质文化产品之一。NFT的出现,神秘的艺术交易黑盒子被打开了,NFT的收藏过程是公开的,创作者、藏家、交易记录和价格被清楚和永续地记录在区块链上;其次,NFT可以用智能合约来架构和发行,其分配机制、资金的流动都是公开透明有迹可循的(起码在线上可以实现),这种方式打破了过往艺术只属于少数的精英阶级的游戏规则,只要作品有了支持者,由智能合约所推出和销售的NFT作品就可以为参与者所付出的工作量提供证明。

我第一次接触NFT(non fungible token,非同质化代币)这个词是在2020年8月。我在做“传送门”的播客时采访了从事区块链研究的嘉宾薄然,本来是期待和他谈加密艺术、区块链与当代艺术的之间的可能性,但他很兴奋地分享了这个新的区块链应用。为了指出NFT作为具有唯一性的数字证书的本质,他用了“通证”而不是“代币”一词来翻译token。在薄然看来,越来越多的数字创作者可以运用这种技术自由地交易作品,而美术馆/机构也可以发行这样的通证作为将来数字美术馆建设中观众管理的方式。让我深受震撼的一点在于,NFT的发明让任何的想法、甚至情感都有了一种被量化的可能性,可以被量化也就意味交易和流通获得了衡量标准,在传统艺术市场中那些行为艺术、观念艺术创作者,尤其是那些为艺术群体默默工作的个人自由职业者,在NFT技术的发展之下,其不可见的劳动和想法都能得到公开透明的价值衡量方式,甚至是实际的经济回馈。再者,时间作为衡量劳动和工作量的唯一计量单位似乎失去了主角的地位,NFT是否也可以成为抵抗资本主义下对劳动和情感异化的有力工具?NFT在何种层面能真正为当代艺术创作者和艺术工作群体赋能呢?

不过现实发生的情况是,自从NFT市场爆发以来,大量新涌现的NFT项目实际上是没有“内容”的,这些项目往往依靠快速地制造图像、制造稀缺性的游戏规则,拉社群、工具化,从而进行兑换和交易。这种类型的项目会病毒式地传播,例如大家比较熟悉的一系列百无聊赖的大嘴猴图像(也许你叫不出名字,但肯定见过这些图像),这些猿猴头像来自于一家名叫Bored Ape Yacht Club的网站,该网站2021年4月30日正式上线,提供一万个独特的卡通型灵长类动物图像作为NFT出售, 每个猿猴的售价约为200美元,接受ETH支付。该网站上线后一天内,一万张无聊猿的图片全部售罄。据报道,无聊猿游艇俱乐部的首批NFT带来了超过200万美元的收入,这一系列藏品之后的换手交易额接近一亿美金,其中最便宜的猿猴通常售价近一万四千美元。在推特上,加密行业的大佬们纷纷把自己的头像换成新购买的猿猴,这意味着该项目已经获得商业成功(这种头像迷恋现象也被称为“头像玩家俱乐部”[Profile Pictures])。实际上,像无聊猿猴这种在加密猫(cryptokitties)、加密朋克(cryptopunks)之后还能成功的NFT项目少之又少,大量新的NFT项目依靠复制猿猴头像俱乐部的营销模式,缺乏内容和生产性,也没有娱乐性,因此社群粘性也会直线滑坡,一旦以空投和白名单制所带来的首批玩家发现自己的收藏成了一文不值的电子文档,用户就会流失,很多项目根本不能触发二级市场,创始人可能带着藏家和投资人的钱远走高飞。

除了炒作者和收藏者,这个世界中还包括那些试图用NFT来转化自身创作的艺术家们。他们目前大多处在谨慎而克制的探索之中。其实发行NFT本身技术并不困难,当下的情况是,可以流通的NFT作品绝大部分还是借助了现实世界的影响力,例如蔡国强、达明安·赫斯特等明星艺术家选择与专业的加密艺术平台合作发行NFT,能快速打通加密艺术的一、二级市场。也许,目前真正的NFT获益艺术家是被称为“数字原生”的艺术群体,他们是使用数字作为媒介的艺术家和设计师,他们在工作时就需要产出大量的创意编程(creative coding)、数字设计产品、数字建模等等,并且在社交媒介上有着稳定的粉丝群体。这部分创作者原来的工作成果只能附属于游戏、电影工业,NFT的出现恰好给他们的作品主体性赋权,例如Art Blocks、fxhash生成艺术平台的用户活跃度明显比其他NFT平台要高。

炒作NFT项目的创业者们往往只看到社群所带来的价值(价格)共同体,对情感共同体和政治共同体的建构意义却没有那么重视,但这或许正是艺术可以发力之处。一方面智能合约的框架让所有人都以开放和公平的姿态来进入加密社群,个体-社群之间保持着双向的、自由的互动机制;另一方面,NFT也是一种可编程的程序,创作者的代码既可以生成图像,也可以编码行为与价值观,当交易被赋予某种价值观和意义的时候,它便有可能在交易的过程中重构人们的组织关系。而如果把NFT技术视为发展“参与式艺术”的工具(借用克莱尔·毕夏普在《人造地狱》中所讨论的participatory art,她指出围绕着“参与”,人构成了艺术和媒介的核心,就像剧场和展演一样),那么“社群”就是其中最有潜力和值得讨论的部分。有些作品已经将NFT作为替代性的身份认同工具来实践,例如台湾艺术家李紫彤的《帕斯堤货币》(Positive Coin,2019),它是一款关于后天免疫缺乏症候群——俗称HIV病毒的仿生电子货币,参与者可以在网络购买这款货币,并且在特定的地方交易它。在交易的过程中,使用者所看到的关于“帕斯堤货币”的各种数据,包括成长率、交易所和社交影响率等等都是根据现有的艾滋病传播中出现的四种亚型所设计的,借由NFT可以编程的特质,把关于病毒的价值认同编码至数字货币中,让其发行和交换,这个过程意图让使用者对病毒的认同得到更广泛的认知和传播。艺术家以去中心化的数字货币的方式来建造社群和新的价值认同,作品也把交易所设置成诊所的方式来展示,在交易的过程中“用户”沉浸式地体验病毒所带来的不同面向。尽管《帕斯堤货币》没有在区块链上实现,但作品透露出NFT作为工具,有介入社群、建立价值认同和产生数字艺术美学的可能。

理想中的加密社群实践,创作者与参与者的身份是平等、共同成长和工作量被区块链认证的,这与社会参与式艺术的去权力中心、集体自治也有着相似的愿景。如果说“传统意义上”的社会参与式艺术,往往由艺术家发起,将展览转变为集体创作(而不是展示)的场域,参与者的身份由观众转变为展演者,成为作品的构成,艺术家则是这个临时集体的发起人。可以预见的是,由NFT所开发的参与式作品则不再需要代理人/机构,甚至策展人也显得多余,集体公共商议-投票,然后由代码来执行集体决策。当下被很多人提出的“代码即法律”(code is law)似乎过于盲目宣扬代码的正义性,而忽略了我们的肉身仍然是现实世界的一部分。我个人认为使用“编码行为准则”(code for conduct)更能准确地比喻NFT项目中的代码与技术的角色。NFT(还有DAO,去中心化自治组织)已经被证明是一种强大的组织工具,剩下的问题是,我们如何在现实世界兑现所发行的NFT?这要求加密世界行动主义者和那些试图创造新的数字艺术语言的艺术家们拥有强大的与现实世界协商的能力,以及对项目的高度投入,友好的地方政策支持也是至关重要的因素。

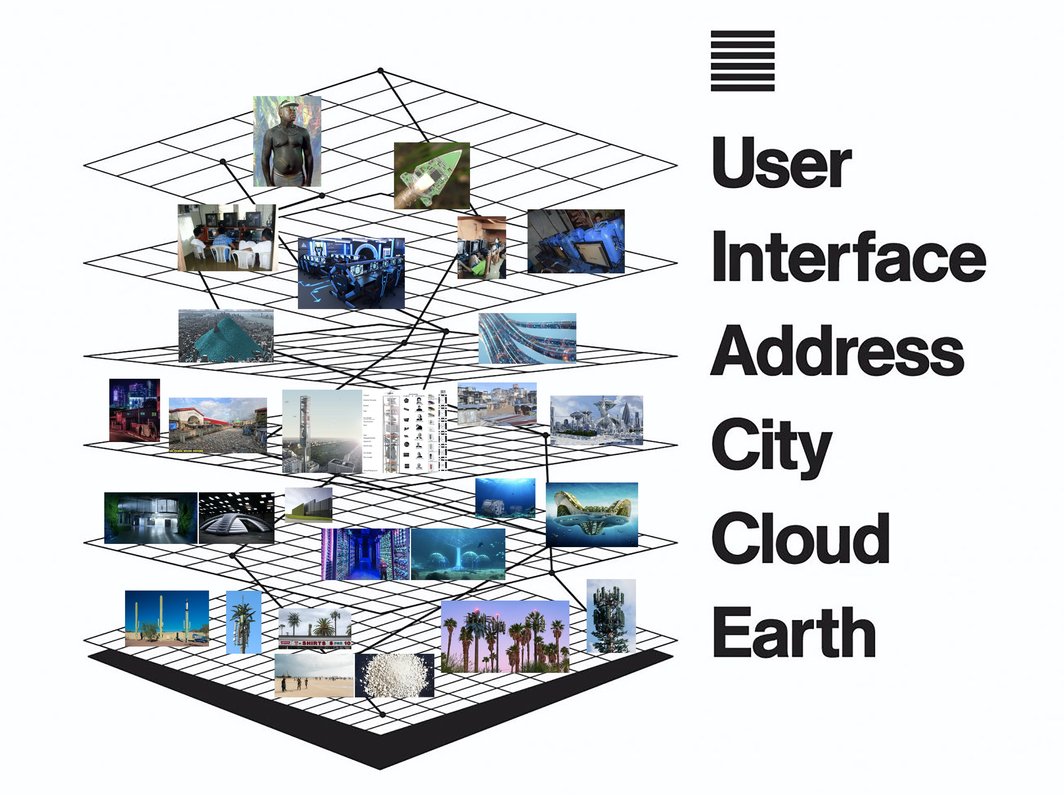

基于对NFT社群发展潜力的观察,广东时代美术馆媒介实验室进行了一系列委任创作。其中艺术家武子杨的新项目是通过一家虚构的未来互联网服务供应商(ISP)和区块链公司的视角,以及其所在的网络生态、地缘政治和社会文化的影响,去呈现和预测马尼拉的云网络社会的演变。该项目基于本杰明·布拉顿(Benjamin Bratton)的堆栈理论,在元宇宙上构建一个六层的结构(地球、云、城市、地址、界面、用户),通过过去数十年菲律宾的气候和环境变化、网络基础设施建设、用户等数据训练,驱动一个三维模拟环境。艺术家计划在元宇宙平台内推出的由上述外部数据和游戏玩家来共同决策游戏内部的社会景观,让作品可以从自上而下的设计,加入由下而上的用户介入机制。项目的开端,我们就意识到当下的艺术机构在应对加密艺术制作层面时的困难,首先出现的问题是项目所需要的虚拟地块的巨大开销,在项目经费中所占比重非常高,其次是游戏化中的智能合约、数据处理所涉及的人工智能、后续的社群运营等,这些都不是传统的美术馆独立可以解决的问题。目前,项目合作方Crypto C风潮艺术工作室提供了技术与运营上的支持。讨论过程中,参与各方都积极提议用NFT销售中一部分会成立公益性的基金会,从而反馈给更多的数字艺术创作者和项目所讨论的区域数字基建发展。这是一项还在进行中的元宇宙实验,由项目所推动的社会关系和角色重构,无论是其速度还是资源重新配置的规模上,都是过去的社会介入式艺术几乎不能想象的。这个过程也让人不得不重新思考美术馆以及策展人的行业角色,在数字化浪潮之下,“数字-实体”的二元思考方式显然已经无法有效地参与现实,也许,将机构视为实验的平台,由此去整合技术、社群、美学在不同层面上的利益需求,让艺术有机会参与到更大的社会资本建设中,将成为美术馆未来重要的工作方向。

吴建儒是广东时代美术馆媒介实验室首席策展人。

文/ 吴建儒