观点 SLANT

今年七月,活跃于国际的新加坡艺术家何锐安终于举办了他的首个新加坡个展“Post-Production Fever”(暂译为“后·制·热”)。展览位于丹戎巴葛(Tanjong Pagar)艺术区的画廊空间ArtSpace@Helutrans,由艺术家多年的合作者陈玺安及新加坡新晋策展人白其薇(Clara Che Wei Peh)策展,画廊A+ Works of Art、新加坡国家艺术理事会(National Arts Council)以及三星集团提供支持,展出内容绝大部分为艺术家近两年来的新作和研究档案。

这个颇具规模和野心的展览分为三个部分,分别对应展览标题中“Post-Production”的三种意涵,即(后)工业化时代的经济生产、原材料(例如原油)于产业链下游生产之后的加工,以及影像的后期制作。第一部分由影像作品《一扇中国工厂大门的二十四种电影视角》(24 Cinematic Points of View of a Factory Gate in China, 2023)开启,配有策展人陈玺安近两年来在中国长三角地区进行的关于20世纪纺织工厂研究的档案。第二部分为艺术家对新加坡的石油工业以及“花园城市”的研究所延伸出的装置作品,其中最引人注目的是名为《远景花园中的石油城》(A Petropolis in a Garden with a Long View, 2024)的仿国际石油公司总裁办公室。第三部分则主打由卡蒂斯特基金会及蓬皮杜艺术中心联合委任的关于生成式人工智能(Generative AI)的作品《历史图表与智能基础》(Figures of History and the Grounds of Intelligence, 2024),以及关于新加坡近现代“智能”发展的巨幅时间线《新加坡智能史》(A History of Intelligence in Singapore, 2024),并辅以关于新加坡经济发展的研究档案。

整个展览延续了艺术家多年来对于国际政治经济学的兴趣,尤为精妙地是通过经济生产的案例从侧面分别展示了新加坡与中国与美国两个国家之间的互动关系。作为一个教科书式的研究型展览,观众要想更好地理解展览中的图像与装置,就不得不对其文本以及文本所嵌入的历史背景进行学习和研究。本文将依照展览所划分的三个部分,从新加坡历史上存在的三种不同的生产空间入手,探讨艺术家所展示的批判性视野。

一. 工业化时代的劳工、生产、消费

一进入展览,迎面而来的影像作品《一扇中国工厂大门的二十四种电影视角》选取了24部电影史上与工厂相关的电影(包括中国、苏联和美国的电影),重点展示工人走出工厂的时刻。何锐安以此为分析材料,并以电影视角讨论2013-14年由美国做空机构设置在中国工厂大门处的监控拍到的录像片段,再配上腔调奇特的德式英语旁白,令观众获得某种类似监控者的上帝视角。

这部作品与电影史相呼应。根据德国电影人哈伦·法罗基(Harun Farocki),卢米埃尓兄弟(Lumière Brothers)拍摄的史上第一部电影《工厂大门》(La sortie de l'usine Lumière à Lyon, 1895)将镜头对准了一天工作结束后下班的工人,令电影空间成为劳动生产之外的新型消费与休闲生活空间。因此,电影这种媒介自诞生起就与工业时代的现代性息息相关。

而相邻的由陈玺安整理的“中国工厂档案”展示了诸多1950-70年代的出版物和影像作品,内容涉及荧幕内外的劳模、自动化工厂的形象,一直延伸到80年代纺织厂选拔时装表演队的档案。不难看出,当时的工人享有一定的社会和经济地位,既有时髦的杂志封面女郎,也有搞摄影的文艺工人,还有认真学习工作、荣获奖章的劳模,他们的生产和消费生活曾经占据杂志的主要版面。档案区还播放了大跃进时期著名电影《黄宝妹》(1958)片段以及艺术家和策展人对于曾参与拍摄的退休工人家属的访谈。[1]而另一个以80年代之后出版物为主的展示台展现了工人命运的变迁:这一时期,工人们开始离开工厂,进入市场,而时尚和电影等行业也逐渐与工厂生活脱钩。

相信对于不少本地观众来说,以中国工厂相关研究开启这个展览,或许有些突兀。其中一个原因是新加坡似乎并非被视为一个工业国家。虽然在“亚洲四小龙”时期,新加坡也曾同韩国,香港,台湾一样有过快速且相似的工业化进程,但新加坡似乎从未以大规模劳动密集型产业而闻名,尤其是东亚地区普遍存在的纺织业。但事实上,今天新加坡的工业产值占GDP比重仍接近四分之一,在世界发达经济体中居于前列。[2]那新加坡的主要工业是什么?这点将在第二部分进行探讨。

二. 冷战与新自由主义时期的石油、战争、全球资本主义

今日的新加坡以金融中心和“花园城市”的形象为人所知,但在这生态有机的形象背后,新加坡却是碳排放量最大、最不环保的行业之一——石油工业异常发达的地方。早在1960年(即新加坡独立五年前,裕廊工业区建设一年前),被誉为“新加坡经济发展之父”的吴庆瑞引进了荷兰壳牌石油公司,并于1960年亲自砍倒一棵树,标志着壳牌在毛广岛设立的第一家炼油厂破土动工。在这之后,新加坡领导人又开创了“植树”这一奠基典礼上的常见仪式。[3]而石油工厂也在日后数十年间成为新加坡的一个重要行业,并通过美国发动的越南战争和伊拉克战争大发横财,使这个城市国家在没有天然石油储备的情况下成为全球石油枢纽,甚至赢得了“亚洲的休斯顿”的称号。[4]这一段历史是展览第二部分最重要的线索,也是艺术家想为观众揭示的这座“花园城市”的另一面。

进入展览第二部分,首先出现的是展览中创作年份最早的作品《蚬壳革命》(Shell Revolution,2018)。这部时长1分10秒的3D影像作品用渐变的方式展示了荷兰壳牌石油公司的标志如何从一个天然的贝壳演变成现在的图像。其次是墙上三幅名为《为末世加油》(Fuelling Apocalypse, 2024)的AI图像作品,分别展示了滚滚硝烟中、油气生产线旁和装甲士兵群内运送石油的交通工具,每幅图像旁配有一页描述新加坡为越南战争提供石油燃料的文字。这三页文字均出自壳牌石油公司1972至1975年的越南地区前总裁路易斯·维塞林(Louis Wesseling)的口述历史著作。[5]其中一页更是揭示了在越南战争中,新加坡既贩卖石油给西方阵营所支持的南越,又贩卖石油给中国油船,以运送到社会主义阵营所支持的北越,而西方高层对此亦心知肚明。[6]刚独立不久的新加坡在越战中所扮演的角色,与二战后千疮百孔的日本由于在朝鲜战争中为美国提供物资而发家不无相似之处。然而,新加坡高超的外交手段也并非能说服所有人。1974年就发生了一起“恐怖主义”事件,即日本赤军和巴勒斯坦解放组织成员登上毛广岛,劫持拉裕号驳船,以阻止新加坡向南越等不友好国家供应燃油。[7]石油与战争的关系,在今日的国际政治中依然延续。如艺术家本人在展览开幕现场的导览以及稍后在吉隆坡举行的画廊讲座中指出,俄乌战争后被欧美禁运的俄罗斯石油却大量流入新加坡,在此与其他来源的石油混合、重新包装,再出口到国际市场,而这亦成为一门利润不菲的生意。[8]

紧临着这三幅AI图像是“石油媒介档案”(Oil Media Archive)区域,分为”新加坡”和“全球”两部分,展示了石油公司是如何在二战之后把石油逐渐变成世界上最显著的大宗商品,以及石化产品在日常生活中的无处不在。

第二部分的焦点作品是仿照国际石油公司总裁办公室设计的《远景花园中的石油城》。这个半开放式的办公室布置宽敞舒适,摆满绿色植物,办公室的背景板为吴庆瑞于1960年为炼油厂破土动工时砍树的细节图,同时吴庆瑞这一姿态还被做成透明纪念品,与其他虚构透明奖杯(“最佳预估潜力奖”系列,如“最佳想象力”“最佳现实感知力”等[9])在桌上一字排开。办公桌上还摆放有美国鹰派前国防部长拉姆斯菲尔德的自传和美国商学院畅销书《远见的艺术》与《黑天鹅》[10]、 一套封面假大空的硬皮书,以及两块电子屏幕——一块是从飞机上俯瞰海港的景象,一块是远眺新加坡海上油轮的景象。这反映了今日的跨国总裁们如何仅凭实时信息就能做到运筹帷幄之中,甚至于“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”。信息和智能的重要性在这个办公室彰显无遗,而这将是展览第三部分的主题。

三. 人工智能时代的历史、图像、控制论

第三部分的主打作品是由卡蒂斯特基金会和蓬皮杜艺术中心联合委任的关于生成式人工智能的影像装置《历史图表与智能基础》,这也是本展览中最受关注的一件作品。装置现场相当奇特,屏幕立于沙土之中,背景板展示了一群马匹从马厩中跑出的场景——这其实是AI软件Stable Diffusion在早期还不太“智能”的阶段生成的“stable diffusion”(一种直译方式为“马厩扩散”)一词的图像。

这部长达一小时15分的双屏录像分为上下两部分,分别对应作品标题中的“历史图表”和“智能基础”。作品以艺术家于2016年去巴黎参加谷歌文化中心举办的机器学习会议为引子,由当时的AI人脸识别技术将网络人像与新加坡艺术家蔡名智(Chua Mia Tee)的名作《马来亚史诗》(Epic Poem of Malaya,1955)中的男孩形象进行配对而展开关于历史的思考。上部分主要叙述新加坡独立前后的历史,尤其是在二十世纪五六十年代,新加坡当局如何以公屋建设介入民众群体,在反殖民热情高涨和左翼运动如火如荼的年代,推行理性冰冷又充满算计的社会管治;以及进入七十年代,新加坡如何有了从“全球村”(Global Village)到“全球城市”(Global City)的构想;2000年之后新加坡又从“智慧岛屿”(Intelligent Island)进化到“智慧国家”(Smart Nation),而在这些设想背后“网络”(network)也成为了新加坡的一个身份标志。

下半部分则以好莱坞科幻电影《明日边缘》(Edge of Tomorrow, 2014)中不断重置时间以训练男主角完成任务这一剧情为比喻,讨论AI技术在21世纪的关键发展历程,以及AI技术面对海量历史数据将何去何从的问题。将两部分连结起来的是媒介理论和控制论,两者描述了新加坡技术官僚(或AI)是如何搭建网络、获得数据,并通过大量学习和训练,提升社会管理(或图像生成)的准确性和有效性。在展览现场,左侧屏幕主要展示真实历史档案或现成图像,右侧屏幕则展示根据历史叙事和艺术家指令生成的图像,以及AI根据艺术家解说录音实时生成的字幕。观众仔细观察便能发现其中的对照和差别。作品也展现了人工智能时代历史书写所面临的挑战:图像可被生成,档案可被虚构,眼见未必为实。

这件作品另有表演讲座版本,已于7月18日在吉隆坡五艺中心(Five Arts Centre)进行了亚洲首演,9月底将在巴黎蓬皮杜中心演出。对于看过双屏录像作品的观众来说,表演讲座的内容虽然几乎完全一样,但却有一种从AI版到真人版的神奇体验。

《历史图表与智能基础》作品中出现的重要参考文献都陈列在该部分的档案区域,包括麦克卢汉在《古腾堡星系》(The Gutenberg Galaxy)一书中提出的“全球村”,还有新马分家之后新加坡外长拉惹勒南(S. Rajaratnam)于1972年大胆设想的“全球城市”一说(即独立的新加坡是一种人类历史上前所未有的城市,他已经不再需要马来半岛这个腹地,因为全世界都将是他的腹地)。[11]从“全球村”到“全球城市”这个比喻非常适合新加坡,因为这里和东南亚许多地区一样,在现代化之前存在许多村落,也就是新加坡当年急欲改造清理的、脏乱差的、有可能孕育共产主义运动的“甘榜”(kampung)。如今在城市化之后,当局又怀念起当年邻里守望相助的传统,并称之为“甘榜精神”。[12] 但显然,新加坡还是更愿意去掉现代化之前的村落属性,在国家规划中称自己为“全球城市”,“智慧岛屿”,或者“智慧国家”。[13]

如果展览第二部分揭示的是新加坡如何在冷战时期嵌入美国主导的全球石油经济体系,那么第三部分则涉及新加坡与改革开放初期的中国的关系,以及新加坡如何把自己经营成一种供世界学习和模仿的智能模式。第三部分的展示台上摆放有不少关于新加坡政治和经济模式的书籍,包括新加坡前总统蒂凡那于1976年大胆称新加坡为“有效的社会主义模式”的著作,中国出版的称赞新加坡“亚洲瑞士”模式和“精神文明”的书籍,以及英国和卢旺达分别提出的成为“新加坡”的愿景。[14]档案区域还有一幅艺术家本人在中新苏州工业园区拍摄的中国领导人邓小平的纪念语录,反映了新加坡对于改革开放初期的中国的深远影响。邓小平曾经坦承,他于1978年出国考察,认为华人社会的现代化范本就是新加坡和香港,而新加坡由于其稳定的执政党地位和严格的社会管理,比当时尚未回归的香港更适合中国国情。[15]展览第二部分所提及的吴庆瑞在中新交往中亦曾扮演重要角色。他于1985年受邓小平邀请出任中国沿海地区的经济顾问,为经济特区发展提出建议,同时吴庆瑞还于1983年建立了新加坡一所以研究儒学为名、以研究当代中国为实的智库,即新加坡国立大学东亚研究所的前身。[16]邓小平与李光耀的交往,以及新加坡对于中国改革开放初期的帮助则是新加坡当局津津乐道却不太为中国民众所熟知的话题。

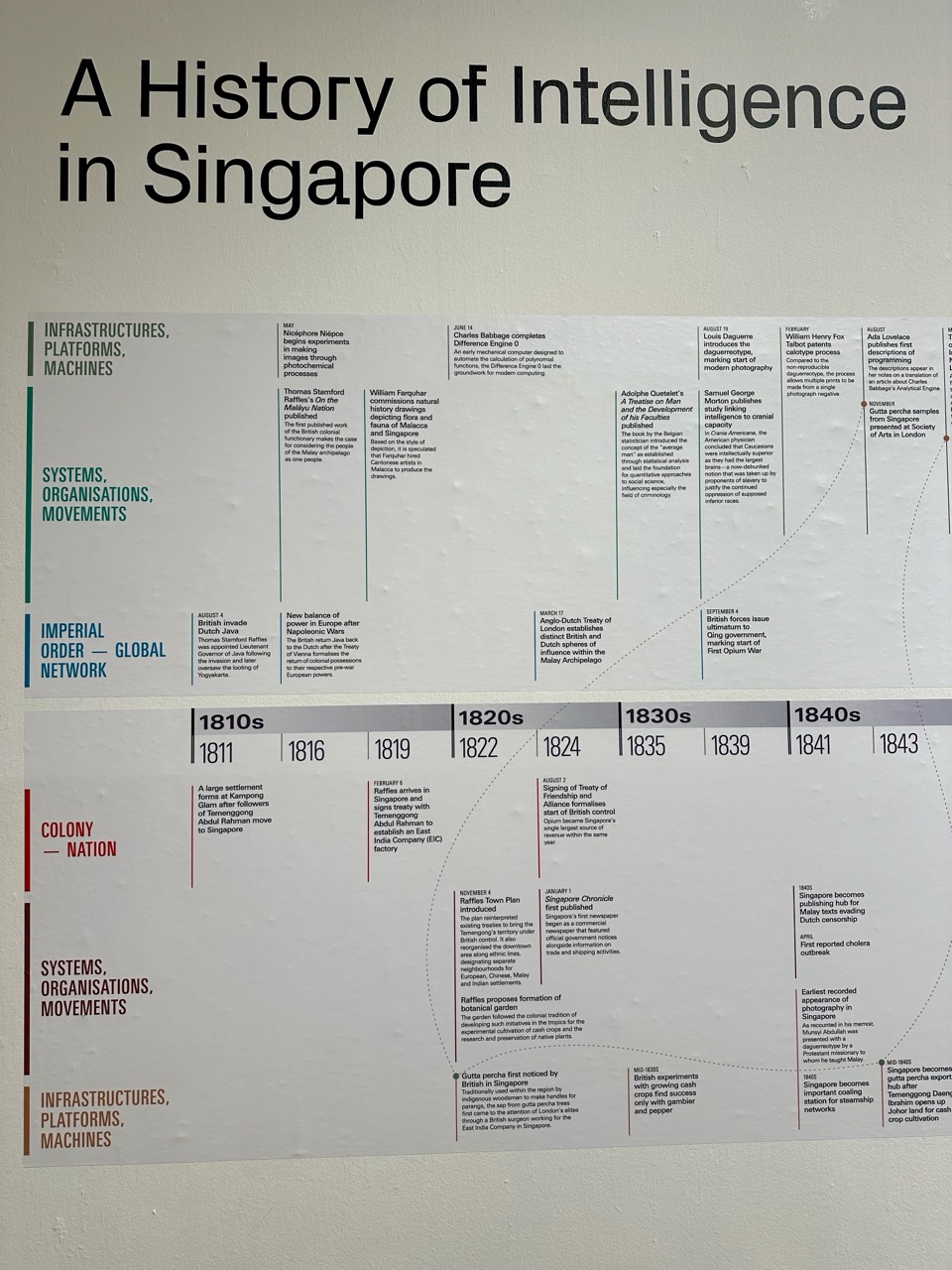

第三部分的最后一件作品为横跨两整面墙的时间线《新加坡智能史》。在这件作品中,艺术家不仅想要研究人工智能的发展史,还有新加坡乃至全世界的现代智能史,也就是人类通过智慧所创造出的建制,包括科学技术,基础设施,社会机理,运动思潮,国际网络等等。时间线分为新加坡和国际两部分:新加坡部分从1811年新加坡有更多马来人定居开始,经历英国殖民时期、新加坡独立建国、经济发展、建设“智慧国家”等大小事件,一直延伸到今日。国际部分同样以1810年代为起点,除了影响世界历史进程的战争、政治、经济大事之外,还有不少艺术家本人重点关注的领域事件,如摄影和电影技术发展史,与人类“智能”相关的生物进化论和优生学发展史,亚洲的去殖独立运动和左翼运动,荷兰壳牌石油公司的发展历程等等。这个时间线既是理解展览作品的历史背景的重要参考,也是艺术家多年来研究脉络的综合体现。

四. 结语

虽然此次展览的研究内容扎实,脉络清晰,档案与作品高度关联,相互呼应,几乎可视为研究型展览的范本(关于新加坡的智能史的时间线,更是引起新加坡本地博物馆的浓厚兴趣,考虑将其纳入馆藏),但毋庸置疑,从关注对象来说,展览是相当精英视角的,即使涉及到纺织工人,所反映的依然是当时那个时代和环境下的精英面貌,突显了工人阶级在政治、社会和经济地位上的高光时刻。更不用说模仿国际总裁办公室的现场装置,AI作品中的政客、跨国公司总裁和好莱坞电影特效,以及干净、宽敞、明亮的展览现场——这一切都与新加坡的历史和现实相呼应,赋予了这个展览独特且不可磨灭的新加坡气质。

然而,仔细审视之下,展览本身又构成对精英文化(尤其是中高层政商精英)的戏谑,并且通过深刻理解和巧妙运用精英话语、“以其人之道还其人之身”的方式去完成。甚至不妨这么认为,时常进行表演讲座(lecture performance)的何锐安本人,其实就是在自己的作品中扮演不同类型的精英角色:从运筹帷幄的国际高管,到侃侃而谈的技术官僚,再到睿智的学者。而展览观众,就仿佛在上一堂高级总裁研修班:学习社会主义先进劳模事迹,学习新加坡的石油工业,学习智慧的新加坡模式,学习历史参考文献,参观摆放了名人自传和商学院畅销书的总裁办公室,并在一个应用了最新生成式AI技术的双屏影像中,聆听历史故事。这一切令这个展览带有了某种沉浸式体验的效果。

由此,艺术家对于新加坡多重生产空间的批判性呈现,并非通过直接的反讽或批评,而是通过不带过多表情色彩的(deadpan)表演式的(performative)积极展示和肯定:看看新加坡的绿色生态形象是多么深入人心,看看新加坡在地缘政治和国际经济体系中是多么地游刃有余,看看新加坡是一个多么充满智慧的地方!如果不是这种路径,艺术家估计也很难在审查严格的新加坡公开展示著名公众人物吴庆瑞的种树形象。

展览的新加坡气质还体现在历史和现实的有机结合上,即展览表面上讨论的是最前沿的科技与国际政治经济议题,内核却植根于新加坡的独特历史进程。例如《历史图表与智能基础》这一作品,虽然采用了最新的AI技术去谈论AI,但本质却是在用过往的历史经验去理解AI这一新的现象。同时,我们也可以看到,艺术家的策略并非像许多研究型艺术家一样,仅仅通过回访和重建历史档案去补足当代艺术作品所通常缺乏的历史深度;反而更像是通过回溯历史去证明新加坡此时此地的当代性,即新加坡自近代以来一直都与全球不同阵营紧密相连的“同时代性”(con-temporaneity),而这点又与“当代艺术”(contemporary art)的特质不谋而合:新加坡是一个“网络化城市”(networked city),当代艺术界是一个“网络化世界”(networked world),这两个空间和AI训练的原理一样,都需要大量信息、数据以及“噪音”的实时流通,去维持正常运转,不断提高“智能”,以形成一个关于“国际大都市”或者“国际艺术界”的想象;这两个空间的相似性亦从侧面说明当代艺术在新加坡的合法性,即当代艺术也可以成为符合新加坡特质的生产空间。

然而,从另一方面来说,作为一名研究型艺术家,何锐安本人的研究、创作与写作高度相辅相成,甚至连展示的研究材料都已经被他本人梳理地相当清晰完整,这在给观众带来不小的观展门槛的同时,也不可避免地导致展览和作品缺少了部分留白和暧昧解读的余地。又或者说,观众如果无法跟随艺术家的指引建立有效的智识体验,就难以仅凭个体替代性经验建立充分的审美体验。

当然,在AI时代,这样的艺术家强主体性反而是对克莱尔·毕肖普(Claire Bishop)所批判的在网络信息时代以“搜索”(search)替代“研究”(research)的研究型艺术[17]的一种升级:进入AI时代的研究型艺术家,只有建立起强主体性,成为AI的“提词”(prompt),去引领AI创造内容,而不是成为被AI算法所压制或替代的客体,才可能做出真正属于艺术家自己的研究。

最后,回到生产这个话题上,无论是经济生产还是艺术生产,展览提供了一种AI时代研究型艺术的可能性,同时也是一种面对历史和当下的可能性:摒弃花里胡哨的话语,避免似是而非的拼凑,不要欲盖弥彰的做作,而是以一种近乎朴素的方式——就像改革开放初期那样,认真学习,努力钻研,实事求是,面向未来。

注:

1. 何锐安联合上海纺织博物馆、上海外滩美术馆等机构于2024年8月3日在前身是上棉十七厂的上海国际时尚中心组织退休纺织工人茶话会和映后谈,其中已经93岁的黄宝妹本人也参加了活动。

2. 新加坡的工业产值占GDP总量为25%左右,几乎与德国、日本等老牌工业强国持平。中国作为“世界工厂”,工业产值占GDP总量近40%。而与新加坡同为“亚洲金融中心”的香港其工业产值仅占GDP总量的7%左右。参见世界银行所发布的世界各国GDP行业图表,wdi.worldbank.org/

3. 关于吴庆瑞于1960年启动工业化计划,引进壳牌石油公司,以及如何用各式各样的典礼仪式去营造工业区欣欣向荣的景象以吸引外商投资,详见陈淑珊,《吴庆瑞传略》(新加坡:八方文化创作室,2010年),85-88页。同时,该书也部分解释了作为经济学家的吴庆瑞为何会在人民行动党内部坚定支持以实用主义为代表的李光耀,而与以林清祥为代表的经常组织工人罢工的左翼阵营之间的矛盾愈演愈烈,以至于在1963年发生了“冷藏行动”,当局先发制人逮捕并扣留了上百名左翼人士,均为以李光耀为代表的人民行动党的政敌。巧合的是,同样在1963年,新加坡发起了“植树运动”,为“花园城市”运动的前身——这段历史时常被何锐安引用,最早可追溯到他的影像装置作品《绿幕》(Screen Green, 2015)。

4. Tilak K Doshi, Houston of Asia: The Singapore Petroleum Industry (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1989).

5. Louis Wesseling, Fuelling the War: Revealing an Oil Company’s Role in Vietnam (London: I. B. Tauris & Company, 2000).

6. Wesseling, Fuelling the War, 184.

7. ‘The Bukom Bombers’, SG101, www.sg101.gov.sg/

8. ‘Ukraine war: Russian oil is getting mixed in Singapore and re-exported, sources say’, South China Morning Post, 22 Jan 2023, www.scmp.com/

9. “最佳预估潜力奖”(Current Estimated Potential Award)为戏仿新加坡政府于1983年引进壳牌石油公司的员工管理机制以替代英国公务员体制,而在公务员系统中所推出的其中一个人力管理指标。关于新加坡政府于80年代的公务员体制改革,参见Jon S. T. Quah, ‘The Public Service Commission in Singapore: An Evaluation of its First 50 Years’ in Akira Nakamura (ed.), Public Reform, Policy Change and New Public Management: From the Asia and Pacific Perspective (Tokyo EROPA Local Government Center, 2004), 81-104.

10. 这三本书分别为Donald Rumsfeld, Known and Unknown: A Memoir (New York: Sentinel, 2011); Peter Schwartz, The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World (New York: Crown Currency, 1996); Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (New York: Random House, 2007).

11. “全球村”(又称地球村)出自Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (Toronto: University of Toronto Press, 1962); “全球城市”为S. Rajaratnam于1972年在新加坡外国记者会的发言中提出, 全文见S Rajaratnam, ‘SINGAPORE : GLOBAL CITY (TEXT OF ADDRESS BY MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS S RAJARATNAM TO THE SINGAPORE PRESS CLUB ON FEBRUARY 6, 1972)’, 6 February 1972, National Archives of Singapore, www.nas.gov.sg/

12. 关于“甘榜精神”的国家记忆和口述历史,可参见‘Blast from the past: Kampung Spirit’, National Archives of Singapore, www.nas.gov.sg/

13. 新加坡于2000年在IT技术大潮中提出了“智慧岛屿”的说法,而于2014年又在国家治理和城市生活电子化的中提出了“智慧国家”(Smart Nation)的构想。2023年新加坡又发了《国家人工智能战略2.0》(National AI Strategy 2.0)。

14. 把新加坡比喻成一种社会主义模式的是蒂凡那(C. V. Devan Nair)的著作Socialism that Works ... the Singapore Way(Singapore: Federal Publications, 1976);关于新加坡模式的简体中文著作为暨南大学东南亚研究所所长曹云华教授的著作,包括《新加坡的精神文明》(广州:广东人民出版社,1992年),(与陈乔之合著)《新加坡的宏观经济管理》(广州:广东人民出版社,1992年),《亚洲的瑞士:新加坡启示录》(北京:中国对外经济贸易出版社,1997年)等。

15. 关于邓小平1978年访问新加坡的回忆以及改革开放中对于新加坡模式的学习和借鉴,参见潘维,吕元礼,郑永年和黄卫平,《龙狮共舞:邓小平访问新加坡三十周年论坛纪实》(新加坡:八方文化创作室,2009年).

16. 关于这段历史和智库的发展过程,参见东亚研究所(编),《吴庆瑞与东亚研究所》(新加坡:八方文化创作工作室,2016年).

17. Claire Bishop, ‘INFORMATION OVERLOAD: Claire Bishop on the superabundance of research-based art’, ARTFORUM, April 2023, www.artforum.com/

文/ 刘菂