观点 SLANT

“社会植物学”是我跟时代美术馆的“开放工作室”合作的研究项目,跟我这次在维他命的展览有交集,但维他命这个展览跟土地的关系更密切点。这次展览并不表示项目做完了,只是采访阶段结束了,就在维他命搭了个台,把那些材料都放在台上,可以开始进行研究了。目前呈现的只是素材,但是胡昉说就是素材也很有意思。

调研的过程大概是这样的,我四月去过一次顺德,然后我就到加拿大、欧洲和美国去了一个月,回来以后我六、七、八月每周大概出去一两次,主要是六七两个月,八月份基本上停了,八月主要是在搭一个研究性的平台,六七两个月出去采访了大概有二十次左右吧,去了顺德、番禺、从化、四会,还有香港。采访的人有纯粹的农民、农村的退休干部、苗圃老板、做园林生意的老板、大型苗圃的工作人员、退休的园林局领导、园林设计方面的管理人员、从事种植的家庭主妇,还有去种田的艺术家以及私人农庄的主人。

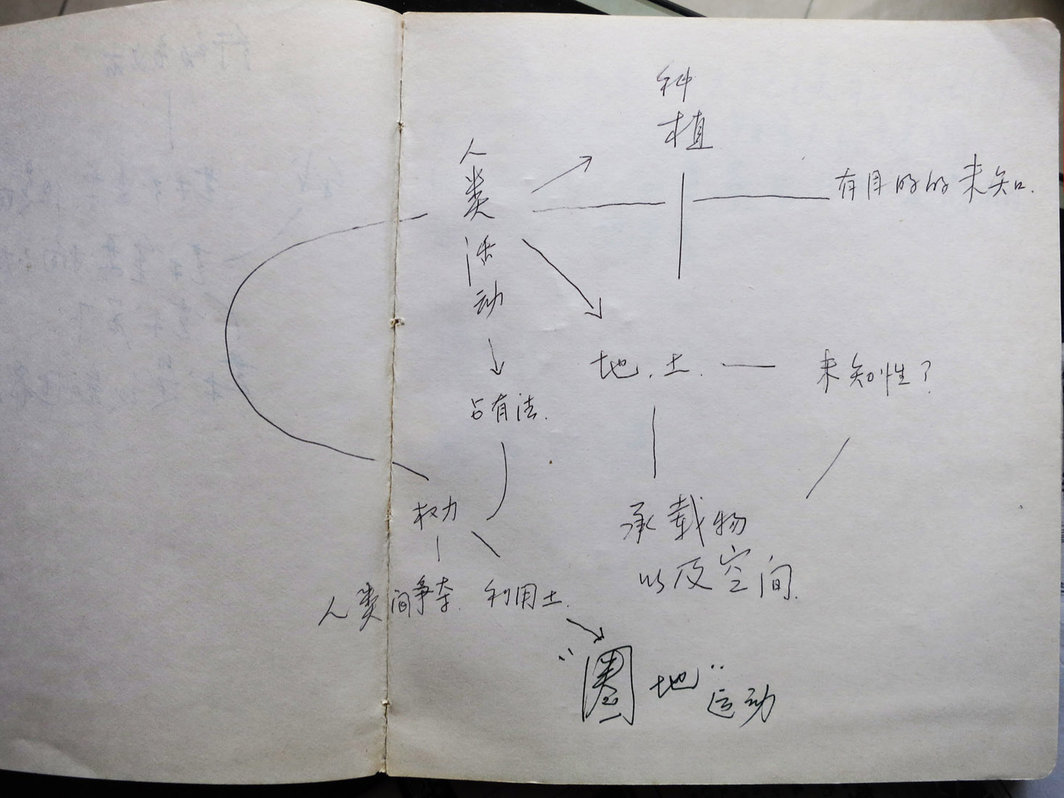

采访的内容首先是关于土地的问题。土地的使用和管理。维他命的展览上,胡昉和张巍选了我96年的一个作品,叫“问题”,这个作品当时是出于兴趣,讨论的是国际法是否合逻辑、合公理这样一个话题。我95年花了一年的时间读了《罗马法》等法律、逻辑方面的书,做了这么一个项目,做完之后这十七八年我特别想忘掉这件作品,所以一般写简历我从来不提到这个作品。但是他们把这个作品翻出来重新做了。刚好这次调查第一个关键词就是土地,地和土,第二个才是植物。——关键词我现在拿它作为我工作的方法。

“问题”提出的问题就是谁有权占领一个地方,比如耶路撒冷、萨拉热窝、西藏,我们是没有办法用法律的基本方式去说明占领的合理性的,也就是不能从合公理的方面去证明这个法律的合逻辑性,所以这本身是一个悖论。这就等于这个工作、学习、研究是没有结果的。这个项目96年我还在不同的地方做过两三次,后来一是因为没有结果,二是因为96年开始我出国的时间多了,开始发现这个世界上的问题越来越复杂,复杂到说法律是否合公理是个很书生气的问题。

采访的第二项内容是种植的问题。主要是珠三角的植被现状、种植方式和为什么种植。

因为我还没有开始正式的分析,所以还没什么结论,现在有的主要是一些感受。比如土这个事情,在珠三角的南番顺地区,土地使用是非常有趣的,最大特点是农民是没有地的,农民要种田就要去租地,租金每年都在上涨。另一个情况是国家有规划哪些地不能改变其基本功能,比如农田不能做别的使用,而地租逐年上涨,这就带来的了南番顺地区一个暗暗的潮流,有钱人开始过绿色生活,他们跟农民竞标这些地,农民竞标肯定是要输的。顺德的一家农庄的老板,他租了五十亩地,这地他拿来养鱼、种田、养奇花异草和非常昂贵的野生树木。这个老板跟郑国谷的做法很像,他租来地以后,上面的房子看上去还是一样,也一样种菜、养鱼、种树,所以国家在航拍检查时,看起来是没有变化的。但是这个农庄带来的情况就是农民没有能力跟他们竞争,而他们又不用对市场负责任。就是说他不卖农产品,只在农庄里招待自己人。所以这个农庄你要进去采访是很困难的。我一个朋友的舅舅也有一个这样的农庄,不过比较小,只有不到十亩地,他自己每周在上面工作四到五天。我问他为什么种地,他说我没有办法解释为什么种,反正每天出一身汗就很爽。是不是为了卖?他年收入过百万根本不需要卖。那是不是怕农产品污染?他说也不是,因为他知道哪几种菜虫是不吃的,农民也不会打药。那你种田是不是如同陶渊明那样,有着采菊东篱下的传统?他说我也不认识陶渊明是谁。他这样就是对”为什么种”的一种基本姿态。刚好我们中间有个人最近在读汉娜·阿伦特,她谈到劳动并不是除了被剥削以外没有别的意义的东西。所以这一点上我不赞成费大为的那篇《不工作的理由》,因为他把工作看成是为市场和资本主义工作,好像不可能为自己工作。在农村这个调查会使你发现,很多人种的理由恰好是想逃脱这个。从动机上,是想为自己工作。

我还注意到一个问题,在我们的生活方式变得如此数字化、信息化的时代,这种原始的劳作对于人的意义是什么?现代主义一直说我们未来的生活是你一按电钮就怎么样的,吃个太空糊糊或几颗维生素,一天就饱了。但是恰恰人对很原始的那些方式的迷恋,起到了对这种现代化方式的抗衡或补充作用。原始劳作在中国有着士大夫的传统,比如从宰相归田。抗日战争的时候梅兰芳也跑去北京的乡下种田。李振华跟我讲,机械化、信息化、数码化的资本主义社会并不排斥对手工劳动的尊重。但问题是什么样的劳动才会得到尊重呢?比如你是画家,你画一张画,可以卖一百万,但扫大街的工资不会超过三千。就是说原始的手工劳动是不值钱的,这对资本主义是没得商量的事情。但恰好是这种原始劳动,在payment层面很低贱的事情,可以变成不为什么、只为自己的东西。不过这种事情是双重的,也有害的一面,比如我朋友的舅舅说,我在这里的时候,可以不想外面的事情,我越不知道越好。实际上这种原始的劳动提供了一种对极权主义制度的适应,从古到今都是这样。用这种出一身汗的农民式劳作似乎可以摆脱反抗极权的责任。

还有,现在到处都在提倡绿色生活,其实这是资本主义制度的意识形态。谁在这场绿色生活的运动中最得到好处呢?那就是开农庄的老板,现在的时尚生活都讲绿色,连种树都要有格调和品味,而我们走访的一些穷人根本连地和土都没有,他们在水里种甘蔗,种芹菜、通菜,每天划着小船去掐点菜回来炒。实际上这场所谓的绿色生活,是真正的现代资本主义的意识形态。我们一谈到绿色好像全社会都要拥护和赞同这件事,但你恰好没有看到这事情不是那么简单的。我们去四会的乡下采访,发现一件有趣的事,农民说从1981年邓小平分田分地到今天,这里的地没有涨价,不像顺德那样。这里开过一家工厂,开了不到一年就撤退了。他说所以我们这里的地没有价值,是不值钱的地。我想这是不是意味着从空间的角度来讲,方便的才是值钱的,越方便越值钱。上海就非常值钱,因为很方便嘛。而四会路很不方便。所以人对地的态度极其的功利主义,从来不会考虑别的,所以造成自然环境的毁灭,这是很正常。比如广东这边有一种桉树叫速生桉,农民取名叫抽水机,也有人叫大水牛。这种树会迅速吸收地里面的水分,往天上散发。但它的特点是成林很快,很快就可以砍了卖了,所以满山都是桉树。粤西有一些地方因为种这些树导致土地沙漠化,所以大家明知它不好还是要种它的。

我确实不能讲清楚我的做法跟社会学的做法有什么不一样。但我还是能够说清楚有些显著的特征是不一样的。比如说,我们的调查还请了观察员,观察员每次跟我们去都要写观察现场报告。姜珺也做过观察员,他跟我一起去了顺德龙江,他跟我的一个助手说,徐坦这样调查方法上有问题,因为他在谈话过程中已经获得了一个知识或者说了解了一个情况,突然不深追进去了,放弃了。

所以可以这样说,我有兴趣和想了解的东西不是社会学形成知识的那些东西。比如说我老是问别人为什么种,我了解的种地的动机消费杂志上说的过绿色生活差别很大。而像我朋友的舅舅那样——我说不清楚我为什么要种,我就是觉得要种——我觉得这点对艺术很重要,因为这是意识活动,而这又是不可能形成社会学知识的。社会学十分注重数据、统计,这些是形成所谓的客观知识的坚实支撑。但这些东西对我来讲是我不重要的,我要了解的那些东西是恰好不能形成社会学知识的那些东西。但不是说这些东西不是知识。比如弗洛伊德的算不算心理学的知识呢,不算,因为他的东西是经不起心理学科实验的证明和确认。但是我认为弗洛伊德的是知识,所以我认为弗洛伊德这种类型的知识是我所想要发现的,我这样做的话,算不算知识生产呢?

我认为有一个灰色地带,介于艺术和社会学还有别的什么学科之间的这么一个地方,我们都有权利进去。每个学科的人都在试图摆脱自己的所谓的正统规则,都在往外跑,我认为跑的时候都是冲着那块灰色的地方吧。我的意思是在人类除了学科能形成的确切的知识以外,有大量值得注意的东西不能形成那样确认的学科知识,但是能成为可能的知识,这种可能的知识对于那种确认的知识很重要,对我们的生活也很重要。这算是跨学科研究,但首先我认为学科和学科之间不是一堵墙,你一跨就跨过去了。所谓的跨学科恰好是进到那个灰色地带,对于任何一个学科来讲,那个地方都是有利可图的,但是不可能马上有条例般的知识出来。

艺术是雌雄同体的,意思就是在艺术里认知和表达是共同的。我的工作社会学的第二个区别,我认为美学意识在任何学科里都跟它的工作同时存在,但是我想很多做学科的人是不承认这一点的。所以我跟社会学怎么不一样呢?我强调了美学意识活动,我跟任何人谈话时,看任何景观、天地或树林时,它都存在的,而且这个美学意识是参与到感知和发现的,所以这一点将跟社会学距离拉大了。把美学意识和认知合为一体,也是我工作的基本方法。

我对土地植物问题进行调研,主要是因为对谈论这些问题背后的意识活动最感兴趣。不过调查也涉及了一两例城市问题。我采访的一个女孩,原来住在海心沙,后来被迁走了。但是她的房子还在,她经常从猎德大桥看到那个房子,那个房子现在干什么用她也不知道,她不能再上去了。我问她看着自己家的房子时有什么感受,她说好近啊,但是这么远。她看得到又永远不能去了。对于现代资本主义这种权力和金钱的意识,我产生了一个关键词叫金刚城市——King Kong city,因为我在海心沙镜头一转过来对着广州的中轴线的时候,我感觉这个城市真的就像40年代电影里的金刚。是什么导致这样一种美学?我感到非常困惑的就是,那天我看到有人谈库哈斯的“大裤衩”的优点和缺点,这个本身已经是个误区,对未来来讲,这样的城市建筑景观是我们需要的吗?它优和劣都是不重要的,因为它是权力和资本彰显成的这样一种美学。

这里面还有个有趣的点,人和他的居住地发生分离时,我们喜欢用乡愁、怀乡这样的词来叙述,而又是什么造成这样的感觉的。比如说我离开深圳有点伤感,因为我每天在华侨城走来走去,我想所有的问题都跟我看的这些东西有关。那么一旦我看到的这些将视觉和意识活动联结的景象消失了,有些观念就不复存在了。这也是这次发现的一些有趣的事情,都还没有做下去。

我还发现了极权的行政系统和中国市场化下的商业结构的结合。我们从采访的苗圃老板那里了解到,比如种市政工程的树,是要得到园林局或园林规划部门的确定才能够种的。但是你又不能等确定了以后再去运苗,你得先把苗拿来养着,让它们慢慢长大,等到命令下来正好树可以卖了。行政部门对种什么树的命令经常在变,一变那些苗圃老板就头疼了。这里的人都知道有一种树叫细叶榄仁,这种树在广州到处都看得见,是很好的一种树,长得又快,又无害。我们采访的一位苗圃老板说他买了十万株苗,等它们长大了以后政府突然说要种别的,他说我这十万棵树苗就没地方去了,只能放在自己的田里了。我说那肯定这种行政命令的更改是有道理的,他跟我说,绝对没有道理,完全是任意的。而行政命令带来的结果是什么呢,可能一条路,十公里,种的树都是一样的,这就带来了植被的单调,非常单调。我们在佛山一环上面开车走的时候,就发现左边是芒果树右边是榕树,若干公里都是这样。一位华南植物研究所的专家,他经常在各种讲座上去批判行政领导,他讲到,比如到国外引进一种你认为好的树,但是不合适在这里种,为什么呢,因为那种树在那个地区长的时候有害虫和天敌的,你把它弄进来以后,可能害虫来了天敌没有来,有各种各样的可能性。这种错误其实是行政机构经常犯的,而中国这些市场经济的苗圃就必须跟着,他们只有跟的份,上面要种什么你是根本不知道。园林局的前局长讲了个故事,90年代初,中国广东出现过一种虫灾,一个星期里,南海西樵山上的松树全部死光,白云山上的松树也死光。西樵山就变成了全部是死树的山,没有别的树了。九十年代以后,因为改革开放,从西方引进理论,才开始那种复合式的种植,把各种树种在一起。这样到了现在,西樵山就变得很好了,局长说这是我的政绩。这种行政领导带来的教训非常多,也对华南植物产生了影响。而四会这样的地方,山是分给农户的,所以农户决定种什么。所以我说的植物社会学,主要指的就是这一块,这种所谓的植物社会化带来的后果。华南植物研究所的人说,从历史的角度看,一个地带如果你三十年不打搅它,它会自然形成符合生态规律的植被,但是在珠三角是不可能的,不可能哪个地方有三十年不被人去打搅。

这次展览我让维他命帮租了一块大概2平方米的地,我说我租的这个地不用来做任何事,就放在那儿,而且我要求每五年对它进行一次检测。第一次检测已经做了,其中有一项指标严重超标,所以检测公司不敢告诉我们检测结果。我要每五年做一个examination,做一百年,我跟维他命说在我不能做这个事情以后你们要继续做下去,你们的继承人最好也要继续做。维他命说,这个地也不是我们的。我说那我现在就告诉这个地未来的landlord,希望他尊重这块地和艺术家的意愿,也什么都不做。他们说这怎么可能呢。我说我们试试看可不可能,胡昉说我看你像写一篇遗嘱。

现在有个问题,头绪越来越多,得放弃掉一些,再抓住一些做深入一点。昨天在黄边站,有人批判我,说我老是横向联系,不像郑国谷把一件事情做得比较深。以后我要去请教一下如何去深入一个问题。

文/ 采访/宫林林