观点 SLANT

在网络社群的未知异托邦中,我们面对大量的数据与资料,以及各种借民主自由之名植入浮动资本的新社群空间,其中,当然不乏敌我不分的骇客入侵、通讯协定,以及相应而生的“身分”(角色)与虚假个人资料(设定)。在这种失序的荣景中,我们栖身于单一大历史消失的“叙事群世界”(universe of narratives)里,由于身分、个人资料、群组(出场人物)、对话(对白)与活动(情节)的繁生,必然出现叙事的爆炸与重整。用“叙事转向”来描绘当代艺术在这近十年面对这一改变的表现,显然还是过于市场导向,或有对单一大叙事的想像之嫌。事实上,如果就生产条件与生命处境而言,艺术家或许已经开始以各种叙事的再制作、拆解和组装,来面对这“叙事群世界”的混沌与挤压。

“叙事群世界”vs.“后制作”与“后电影”

可以想到,“叙事群世界”和鲍德里亚“后制作”与“后电影”的观念之间存在某种共通性,但二者仍存在极大的差异。后制作与后电影的发展仍然专注于观念艺术的旨趣,在今天也显得容易落入一种形式主义操作(不再挑战叙事生产的观念形式操作);但叙事群世界不会仅止于正文与脉络之间的互文叠合与叙事群规模的扩张,因为“叙事群世界”并非某种艺术趋势或类型,而是一种存在于当代的生态制域(régime)。虽然“叙事群世界”涉及网络社群的经验,但因为叙事群具有高度的诸众状态、流动性与临时性,因此,我们不能以“叙事网络”——关系美学自后制作或后电影发展而出——来认知它(此类型的创作者如皮埃尔·于热、菲利普·帕雷诺、饶家恩、许家维、余政达、高俊宏)。上述科技与社群环境的改变所引发的是艺术症候,是艺术家对于叙事群更有意识的关注,并进入到思考与部署叙事群的“政治”(阿比查邦、陈界仁、张纹瑄、鬼讲堂)。

更进一步地说,于热和帕雷诺经由生产中的脉络关系,将个人叙事与生产的叙事连结在一起,将资本所支配的生产机器与置身其中的个体(无论是人、电绘人物或是生物)之间被略去甚至难以弥补的空隙,转换成逃脱生产系统的“想像空间”,想像新的关系与生命的感性。无疑,他们所开启的是结构与个体的关系,以及个体逃脱结构的叙事,但原本叙事中所援引的社会关系与生产关系,在美术馆中被转化成某种“即将到来的‘关系’”(relation-to-come),其结果却可能只是一种泡沫化的想像和具诱惑力的暗示。这就是朗西埃以及毕晓普假朗西埃之名对于鲍德里亚作出的批判,当然,我们也不能忘记鲍德里亚可能早已更现实地以“诱惑力”指出了艺术的界线。

但“叙事群世界”并不是用结构与逃出结构来理解艺术叙事之于社会关系的可能性,也不只是单纯利用艺术的思辨与艺术空间的魅力提供想像与暗示,而更多是指某些艺术家在高度意识到生命政治的复杂与深刻之后,顺延着历史与地理似有若无的纹理,以生态系中的消长(共生与斗争)来看待叙事之间的关系,并以艺术的感性能力在叙事的繁生、斗争与连结中捕捉到“视角”(或许就是陈界仁所谓的“觉”)。所以,我们可以说“叙事群世界”呈现出的“公共性”不是以结构作为框架,而是以叙事群的人口学作为认知基础,换言之,叙事群也是在这基础上与“历史书写”、“历史性”密切相关。

艺术制域vs.生态系制域

叙事群的人口学同时指涉两个事实:一是叙事群中的人口全部都是“幽灵人口”或说“流动人口”,因为所有的叙事身份几乎都是“译者”的身份,用恰克拉巴提的观点来说,都是进行替代与伪装的借名者,而回到本雅明的说法,更像是无认同的行动者,意即只认同艺术与流变的的行动者(当然本雅明或许没这么激进);二是我们必须面对新阶段的生命政治,那不再只是福柯说的机构将人“生物化”之后进行的养殖式控制,或是个人内在的机构化(自我关注技术),而是一种通过网络社群界面纠缠互动而形成的“程式码-生命政治”,也是一种新的生态系制域。这种赋予所有用户和使用者“发言自由”与“陈述内容的自由”(liberté de l’énoncée)的网络空间,甚至容许用户进行各种群聚与政治实验,但也同时以程式码的书写世界以及大数据的资料库决定语言与沟通模式,意即对于“陈述方式”的控制与支配,就如同游戏一般,我们的现实世界与虚拟世界同时在“游戏化” 中。也因此,面对“叙事群世界”的艺术家们的首要特征就是在作品或计划中出现的总是叙事的分化与多样化,并形成叙事间的辩证关系,其抵抗关系也因此呈现为多重的,但不是“暗示性”或“概括式的”,而是特定地以“抵抗文化支配”、“抵抗生命政治”与“抵抗支配性生产”呈现其抵抗关系,意即对于“潜殖民”的批判。而这种面对“叙事群世界”、抵抗潜殖民的艺术思考,我暂称为“生产艺术”。

生态系制域的提出,显然也是对于朗西埃所提出的三个艺术制域以及背后构思的检讨与思考。但必须注意的是,如果以叙事群世界来看待艺术与政治间的关系,朗西埃的三种制域在阅读上极容易被当作“分类”,甚至是“归类”,而忽略朗西埃实是以“聚集”和“整配”来进一步思考福柯的知识型(épistémè,并以歧义政治意涵下的“聚集”思考“régime”(制域),并非黑格尔意义下以国家为前提的“体制”,所以,这三个制域的提出无疑是一种对现当代艺术发展考察后整理出的“知识型”。但是,在朗西埃的讨论中,可能的“解放”或“超克”却几乎仅聚焦在“艺术的美学制域”,并因为仅能提供三种制域间往往在现实中是交互连结的但书,而使三种认识素之间的关系显得暧昧不清。然而,我们发现生产艺术足以在这三种现当代艺术的认识素(制域)中提供某种能动性与特征,这种能动性就是叙事群世界中源源而生的叙事事件。在这样的理解下,我们将以艺术家张纹瑄的“某人传”计划为例,进一步阐释叙事群世界与生产艺术在年轻艺术家创作中的不同进路。

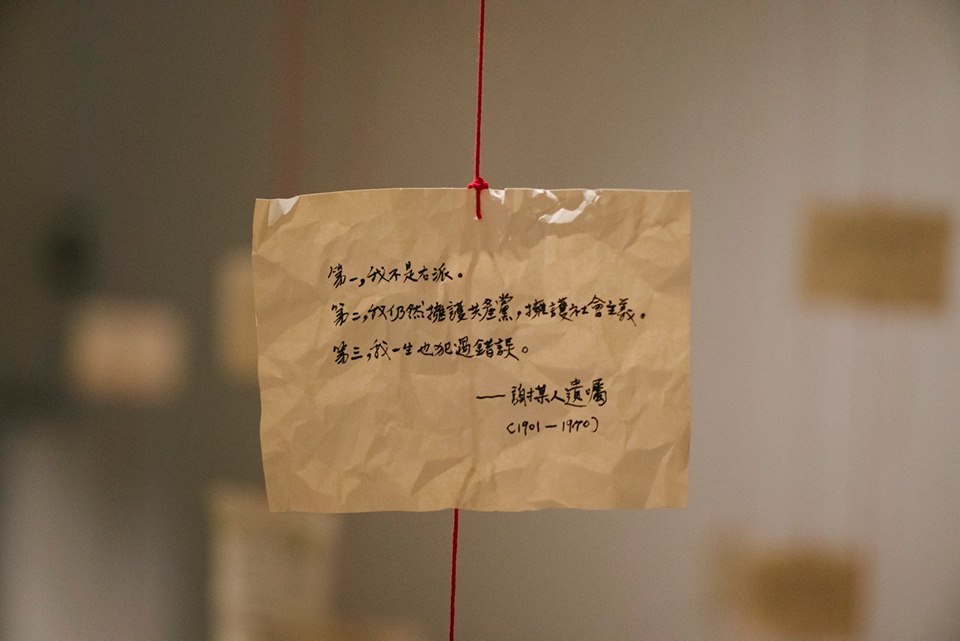

首先是一处狭窄的入口,两台导览器伫立在入口处,墙上有展出计划的说明:“某人上街.某人喊打.某人病某人的病.某人说好.这里没有谁.某人不仅姓谢”,一方面提示某人在世间的各种命运起伏,有行动、有对质、有困境以及连结,另一方面又让“某人”不是某一特定的认同或身份(极可能是谢雪红),而是某个等待观众确认的位置,或是某个让观众去感受和思考的位置。“某人”既提示了传记,又提示传记是一种开放给各种人称、各种个体的书写场域,因此,传记在艺术家对于女台共的调查中,并非一种文类,而是叙事群场域的创造。在展场的昏暗灯光下,我们可以看到两处复杂的旧物装置和悬挂在装置上方的纸片,虽然不可避免地有了怀旧的氛围,但家具堆叠的方式以及阴影的样貌却有一种当代的利落与清晰,同样的视觉感受也附着在以红线悬挂的纸片上,在怀旧的表象中保有一种当代感性的“裁剪”痕迹:如量体的线条形貌和纸张的裁切。

这个空间装置除了构成体量的木质家具和皮箱之外,主要有情节式物件、照片、图像、文本等等被分置在量体堆积的各个细部空间,而且这些物件、文字、图像与照片都可以准确对应到各种关乎“某人”(Siā Soat-hông)的传记记载,意即都是出自各种不同观点叙事的生命事实;另一方面,相对于量体装置的则是悬吊的纸片,在这些系着红色棉线的宣纸片上,以着各种笔迹抄录的是许多相关人士与研究者对于“某人”(Siā Soat-hông)所留下的话语,也包含“某人”自己的话语(除了悬吊在两个量体区之间的一张遗嘱之外,其余的都堆置在空间一角)。因此,我们可以看到这个“某人传”的展厅以两种装置方式处理叙事群空间,一是涉及“某人”生命的“证物”,也就是每一件足以涵盖或提示某一事件或状态的“文件”,如同证物的堆积,无论是物件、图像、影像或书写,它们理应被视为存在于同一个系统或世界里;但另一方面则是许多如同证词的话语,以星丛的方式占据了“气态”空间,这些出自真实文献的话语跨越了不同的立场、时空甚至修辞,几乎每个证人所留下的话语就是存在于某个特定系统。它们除了自身内部组成的复杂度(文学性)之外,双层结构——一边是单一系统,另一边则是复数系统——以“歪斜”的方式并置在一个难以掌握的真实生命中。因此,艺术家针对“某人”所开展的并非是由单一叙事延展出来的世界,而是对于叙事群的重新装配,并以证词与证物之间的对话和张力“虚构”出一个场域。

在地面的量体装置上,我们明显感知到的是阅读提示是“打开”,所有构成量体的组成器具都是事件的容器,而且均以打开的方式呈现,但这些需要被打开的家具或器具自身却同时强调出这是私人的或是必须隐匿的,它们构成容纳各种生命故事的空间,并以A、B两区将“某人”的生命分出现实与再现两个层面:前者是“某人”的现实处境,是“裸命”(bare life)的遗物,而后者则是“某人”的再现投射,是“主体”(subject)的遗物。与此对比,占据视线上方空间的则是被发表的书写与被阅读后的撷取,它们所召唤的阅读提示是“悬浮”,我们必须游走趋近,将观众引入各种价值评断的剧烈震荡之中,这一个被假定为女性生命的“某人”,无论是裸命状态或是主体状态都遭遇了各式各样爱恋、妒忌与批判的审讯,那就像是一桩在先前未曾开庭的审判,每一张节录的话语都彷似幽灵,在此传递着回声。

一个二十世纪初出生的女性,通过台湾殖民时期最为激荡的年代,以其自身独特的质地和行动,从不识字的童养媳到参与台湾共产党的建立,后来因为在228事件中发起武装反抗事败逃中国大陆,在新中国里因为坚持台湾自主问题以及文革动荡最后忧郁辞世。艺术家对此进行研究,并不是为了模彷学者,想再现任何历史事实;也不是为了当代的伦理想像而企图进行任何翻案,或说为此进行田野调查阅历相关城市、地景、建筑物与路径并进行物材的采集;更不是为了当代艺术风潮中虚妄的“在场我最大”或假写实主义——相对地,研究是为了理解各种相关“某人”的叙事发生、类型与分布,并进而得以依据研究所得的事实,虚构出叙事群的“空间”,而采集则是为了通过“在场”所能引发的思考和想像,来虚构出各种生命场景。我们在两种不同声音的引导下,进行阅读并同时召唤沉默的书写,A区的各种空间和夹缝,如裁缝机(“某人”的独立契机与现代化节点)的抽屉里与藤箱内,在虚构的“翻译”下如同脑皮层般的心理肿块,暴戾而割裂,充满伤痕;然而B区由各种抽屉、窗框所覆盖与交错的空间,彷彿各种关于“世界”与“政治”的碎梦,绘图纸的半透明制造出一片片历史中断裂的投影。A、B区分别以人、事、时、地建构装置的剧本,对照出个体生命与政治生命间的差异,其中装置剧场的思考如A区藤箱中“一百六十圆”、“三百二十圆”是谢某人两次卖嫁的价格,“旱溪”则是她企图越溪卧轨自杀的地方、“刀子”也是她在二次婚姻后企图自杀的工具,这些几乎占据谢雪红十年跨度的虚构证物完成了一出希区柯克剧场。或说如A区装置藤箱外侧新竹天公坛因市区整修被横切留下的边柱照片,以及B区以抽屉堆叠陈述她辗转于当时台湾、日本、中国和俄罗斯的启蒙历史,则充分以水平和垂直两种时间轴线架构出装置的形貌。

那些有如二十世纪初各种梦一样的投影,是一个女性对于几乎被全然男性化地再现的新世界的观看,而另一区所有心理物件所组成的一处处犯罪现场,则是不同尺度的(区域或是流动)对于这位女性的“压迫”与“伤害”;然而,对应头上大半是男性的话语,则在N维座标(n个不同座标系)中,展开一种精神分裂的天空。面对历史,艺术家所遇到的难题是个体与历史构成之间的巨大断裂,也因此,所有真实出处的片段,无论是物件、话语、文本和影像,都必要经过虚构的重组,才得以将生命状态解放出来;但这解放不会是集体幸福的虚伪承诺,也不是资本主义中单一个体的个别解放,而是生命得以开放为论述场域、历史得以呈现出它内含的叙事群世界的“解放”。简言之,在“某人传”中,虚构的重要性就在于尝试提出并回应,究竟什么样的艺术现场能够面对生命政治?那就是如何不放任自身被“程式码-生命政治”的叙事群世界支配,而是在这世界中、在这生态系制域中以虚构参与叙事的战争与共生。

文/ 黄建宏