胡为一

假借胶片以非常规的尺幅和国画竖轴的形式框定一幅幅数码微喷照片是展览给人的第一印象,近看,斑驳陆离的色彩覆盖着若隐若现的风景,在暗沉的墙面浮现出来。当我们把作品背后的关键词香格里拉、阿布吉措和云岭山脉,胃液、38-50摄氏度、暗房与底片等罗列在一起,就会发现地理图像、身体-物质图像和技术图像三者的组合构成了此次展览最简明的观看逻辑。

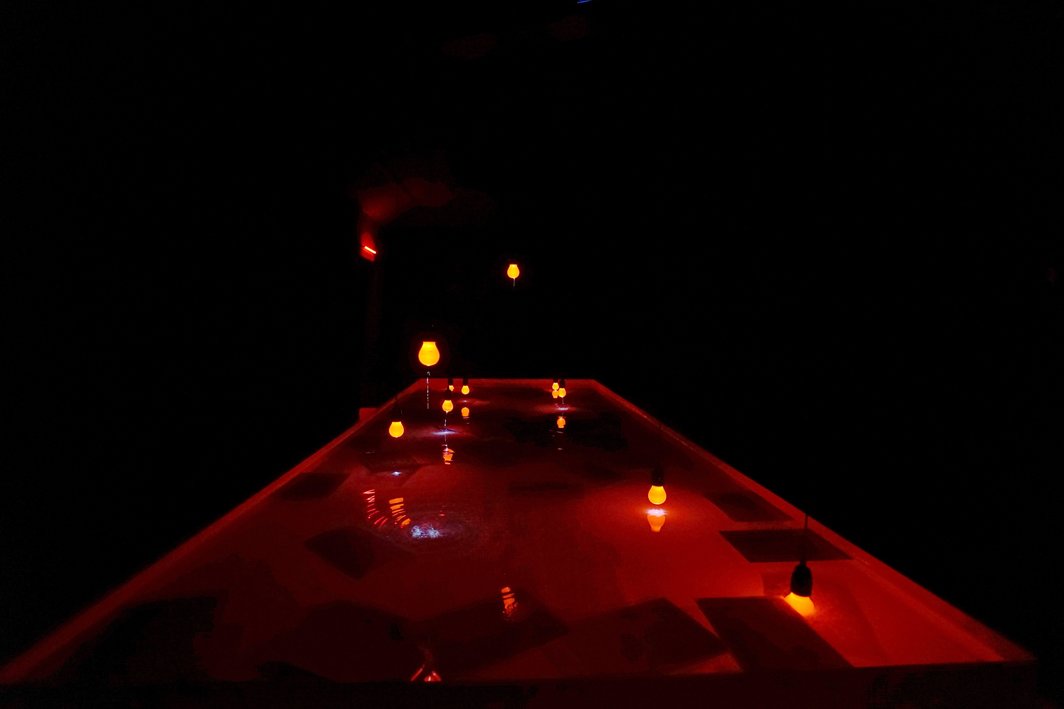

展览“身体地理”展出的是胡为一在云南驻地期间考察川藏地区的自然风貌后所创作的一系列作品。“侵蚀”既是这一系列作品的名称,也是一种自然演变的地质作用力。在作品中,艺术家试图转换这样的物质关系和造物方式,去呈现胃酸对风景照片中的地理图像的改造,从而探讨一种人与自然的状态。为一为此摸索出了一套技术手段,把成像的底片放在不同温度的胃酸溶液(38-50℃)中让其发生反应,这个过程中成像的结果难以预设,而自然本身也布满着未知和神秘。这种理念和意图,让人联想起摄影家萨尔加多(Salgado)的作品《创世纪》(Genesis)中聚焦原始自然所带来的神圣、崇高与疏离感。香格里拉的众山脉景色与胃酸融合生成的技术图像,展现出极美之景遭遇的残酷之变——这本来也是自然界普遍存在的真相。

人类与环境、自然之间的关系是一个长久不衰的人文主题。“身体地理”这一命题本身包含很多的内容,空间层面的体验之上,更包含人的感受、心理性因素。段义孚在《恋地情结》一书中说到:“环境可能不是产生