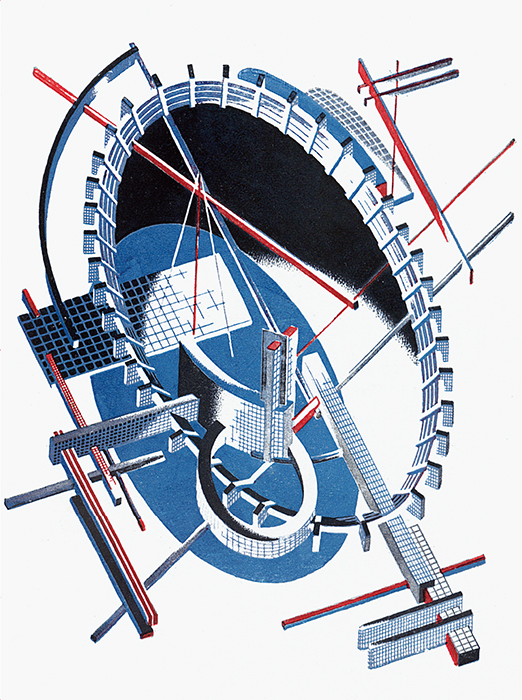

南方you爱

从一张母图——《南方友爱》——出发,经过AI的输出,生成超过2000张变化后的图像,随后“感染”141位艺术家进行二次的变异创作,这是“Meme to Jam”系列展览的基底。

更早的前史,是朱昶全和李明在前大模型时代,就已经使用GANs(生成对抗网络)算法,以无限枚举,反复迭代的方式来生成图像。而我关心的问题是:在类比的层面上,生成对抗网络的工作原理,与艺术家的创作、以及展览之间,是如何发生共振的?以及,展览可能以何种方式,嘲讽并回击这个荒谬的时代?

那我们就来先看一下生成对抗网络是如何工作的。

作为一种无监督学习算法,GANs包含两个既竞争又合作的网络:生成器(Generator)与判别器(Discriminator)。生成器负责制造图像,判别器则评估图像是自然的还是计算机生成的。二者通过对抗式的博弈来进行不断的调整和优化,最后达到微妙的平衡,以使得生成器生成的图片能达到以假乱真的目的。当判别器再难以分辨真伪,我们就认为它已经训练到了比较理想的状态——所谓用AI生成了根本不存在的,以假乱真的图片。

有趣的是,生成对抗网络虽然是用于图像生成,但我们却往往用“对话”和“语言”来理解这个过程。虽然朱昶全和李明的工作方式是用图像交流,并不涉及言辞,但是图像判别算法却是一个跟对话有关的过程。更重要的是,这个对话并不涉及“理解”,而只涉及“行”或“不行”。这种语言判定机制,几乎成为其后所有大模型算法工作的机理。