学习曲线:德国的激进艺术与教育

1967年6月22日下午,约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)在杜塞尔多夫艺术学院召开了一场非同寻常的新闻发布会,宣布德国学生党(DSP)成立。就在20天前,一名警察在反对伊朗沙阿访问柏林的游行中杀害了学生本诺·奥内索格(Benno Ohnesorg)——这一事件标志了西德学生政治运动的关键时刻,也是68运动的导火索。在这一动荡背景下,我们从一张照片中看到,博伊斯和他的学生们坐在一起,学生们正低着头若有所思看着教授用粉笔在地上画的图:一些线条和圆圈,其中一个圆圈周围写上了“立法”、“行政”和“司法”三个词。这似乎在明确强调,照片中的这一公开姿态正被当代的教学、民主和三权分立危机所包围。事实上,20世纪60年代的很多革命性艺术和政治模式正是从教育领域涌现的。从很多方面来说,学习可能会经历失败,但这段历史并不是一个封闭的档案。

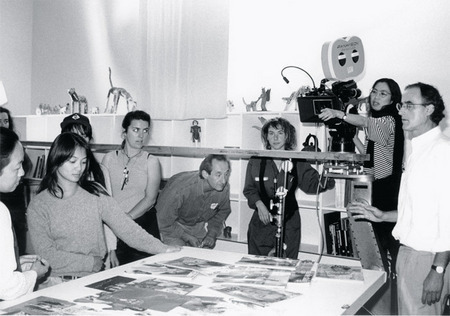

就在博伊斯的新闻发布会五个月后,新学生党章程的签署被记录在另一张照片中(两张照片均由著名的激浪派和偶发艺术视觉记录者乌特·克洛普豪斯[Ute Klophaus]拍摄):博伊斯、约翰内斯·斯图特根(Johannes Stüttgen,博伊斯当时的学生,也是他的亲密盟友)、激浪派作曲家亨宁·克里斯蒂安森(Henning Christiansen)和诗人、评论家兼教育家巴松·布洛克(Bazon