所见所闻 DIARY

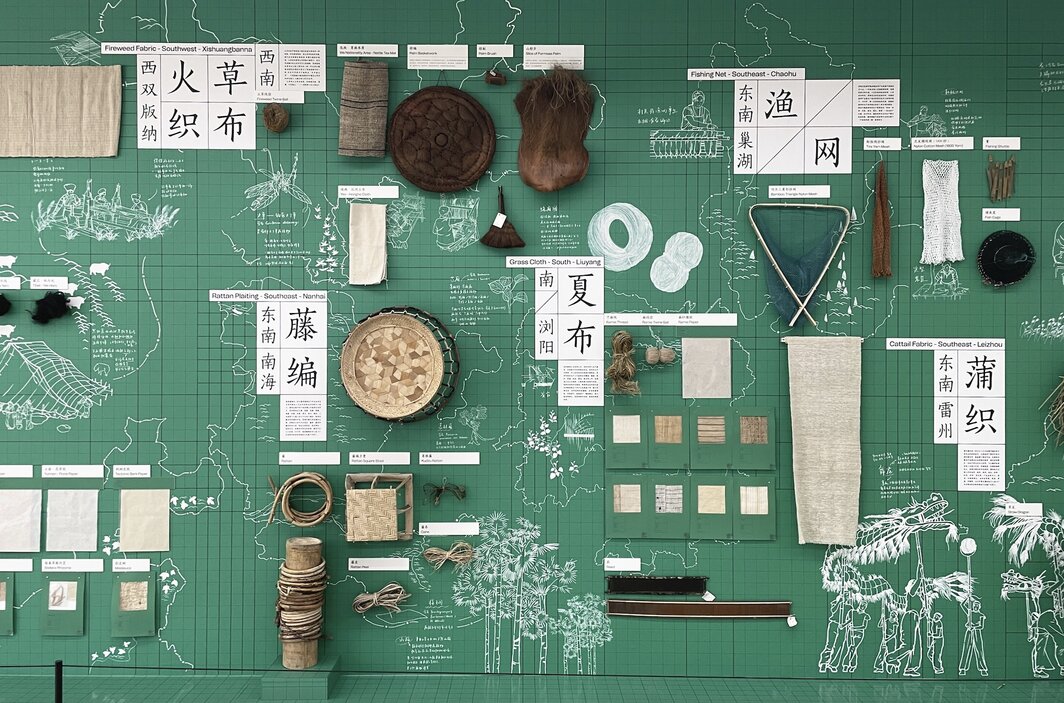

不同于往常三届,第四届杭州纤维艺术三年展对“纤维”的定义超出了媒介和材料的规定性,而将其重新解释为人类文明的一种基本结构,具体指向编织的行为、关系的生成、迂回的策略等等。对“纤维”的这一重新定义也解释了为何展览用一次田野考察的结果作为开篇:“万物·纤维因缘”项目团队以一种人类学的方式考察并呈现了中国境内不同部族的文明如何从编织技术开始,或编织如何成为文明的起始。展览从此处切入,为观众理解其他作品媒介上的多样性做好了准备。它们其中一些指向编织的语法,一些与纺织厂及劳工历史相关,一些从“网”的意象延展至计算机和互联网,一些则是与作为策展概念的“缓”产生意义上的联结。通过对绞丝旁衍化出的文字进行抽象归纳,展览被分为若干线索:文(纹)、绪、线、织、网、结、综,负责每一条线索的联合策展人或特邀研究员提供的文字、参考书目,甚至传说和诗句,都放置在展厅,作为辅助理解的工具。

“缓存在”被总策展人刘畑解释为一种不同于稳定而坚硬的物质性存在的流质,它是理论(theory)固化并自我重复之前的无定形态(theoria),是一个介于“有”和“无”、“行动”和“休息”之间的临时地带,如同参展艺术家印德尔·萨利姆(Inder Salim)在隔离时期每日升起的旗。在《疫情期间来自我露台上的旗帜系列》(2019-)中,旗面由过去日常状态所剩余的废弃织物制成,绘以简单又时而温暖的词句,旗帜就停留在飞翔与留在地面这两种心愿之间。

但是这种“之间”的状态并不是匀质的,它总具有某种意向性。展览中屡屡提及的“退而结网”显露了这份意向。如果我们将其理解为暂时隐藏目标,搁置紧急的行动,改而优化手段与方法以便能够真正将鱼从深渊网入囊中,那么“缓”便因此获得了某种激进的意向。也是在这个意义上,展览中并不相邻的一组作品——约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)写在纸餐盘上的那句话“我通过消耗来滋养自己”,克里斯多和珍妮-克劳德(Christo and Jeanne-Claude)用织物包裹的凯旋门,于吉《石肉》系列中破损亏缺的肉身,石冰和林仪(“叕”组合)用细弱发丝编织的隔离网墙,支勒维纳·康匹纳(Zilvinas Kempinas)以磁带和气流为媒介而制成的流动的雕塑——彼此联通,提示出迂回和缓滞的真正含义。

不过,就直观感受而言,我们很轻易就能在展览空间中的“缓”与现实世界中的停滞之间建立关联。它不仅体现为三年展的国外艺术家作品比重的降低,也体现在我或任一普通观众在观展前后可能受到的种种限制:杭州东站的数道防疫出站关卡、无本地核酸不得进入公共场所的硬性规定、被大数据划为时空伴随者而面临的北京健康宝弹窗风险。穿越重重关卡,来到展览馆,入目却仍是一个“缓”字。尽管在策展论述下,此处的“缓”具有蓄势的激进潜能,但当日常生活的稳定性被频繁打乱,身边细小的、具体的暴力与社交平台上经情绪放大的暴力不断形成合奏,且往往给人造成几乎压倒性的心理冲击时,观众首先需要精神上有足够的余裕,才能顺利进入并共享这一片驻足、沉思的“缓存在”空间。然而,我怀疑,作为普通观众,大部分人都跟我一样,并不会立刻同意在当下“缓”是一张良方(即便它具有某种抚慰作用)。当“缓”已明确成为时代之音时,艺术与策展工作该如何唱“缓”?在“临渊羡鱼”和“退而结网”之间,是否还有其他选项?

确实有几件作品实施了逃逸,制造了一些小麻烦。童文敏在《拂过》(2022)中将自己和一棵大树一起倒挂在机车的铁钩上,树梢倒挂着拂过土地。与其说她在缓存能量,倒不如说她在以一种极端的方式刺激自己。在展览铺陈的线索中,“织”板块同样暗含隐刺。这部分有很多记录式的影像围绕东亚纺织厂和经济形态的变迁展开考察,或将镜头对准纺织劳工的抗争、日常和安慰。特邀研究员陈玺安分析陈列了出现在东亚电影中的纺织厂影像;彭可委任创作的新作《主人公》(2022)以半虚构的方式,对浙江米赛丝绸工厂(前身为浙江制丝一厂)和厂内女工进行了一次社会学田野调查;何锐安的作品《衬》(2021)在资本发展的大背景下,追踪了香港纺织工业的迁移轨迹。王洪喆在策展文章里对卢德运动与工人歌谣的重新编织本身即是一次微小的行动。或称挑动吧,在线与线十字交叉的细小网格口钻进去,原先的结构就变得松散。这些与纤维美好坚韧的品格相去甚远的修辞,或许也存在于纤维提供的可能性中。而“网”的板块不仅着重于纺织技术与互联网之间的历史羁绊(以康斯坦萨·皮娜[Constanza Piña]和娜塔丽·吉伯特[Nathalie Gebert]的装置作品为代表),也指认出互联网在今日某种沉重巨网的形态——当代另一个能给人带来压倒性心理冲击的“物”。Raqs媒体小组用手机和增强现实技术实现了对“贝塔尔”——从印度神话形象而来的一种游离于时间、人物和意识之间的非生命实体——的捕捉,这些数字结构被宣布具有撬动如沉重堡垒般的“网”以激发出情感反应的力量。

第二天我去了杭州博物馆——纤维三年展除了主场馆浙江美术馆之外的另一处展场。这里展出了一批与作为媒材的纤维本身距离更远、更抽象的作品。之所以为此处的项目起名“净因”,据说与杭博门前的净因寺石塔基座相关,塔身丧失,只留下基座,艺术的介入使失去和生成之间的影得以浮现。再回看三年展开篇的田野考察“万物因缘”,各族祖先如何取材于身边物件,从无中编就器具、继而催生文明,两边倒是形成了首尾呼应的美妙循环。

文/ 杨旖旎