随着二十世纪以及之后艺术发展速度的加快,对于艺术家来说,在风格上跟上市场的需要,已经日趋困难了。几乎很少有人将自己的早期作品和后期作品拿出来做比,因为人们想表明在时代的前进中,自身也一直在发展,在变化着的语境中,时时有新东西出现。而Mary Lassnig, 终其一生都保持着这种一致性,尤其是她近期在Serpentine画廊的展览中,这种特点体现得更加明显。这场展览,运用了明亮的色彩,多重的情感效应,令人惊讶的密度,将半个多世纪的绘画经验浓缩在三十幅左右的画上,这些作品大多数是在过去的三年里进行创作的。

1941年和1944年之间,她在维也纳美术学院接受过教育,是奥地利非定型艺术(art informel)出现的中坚力量。50年代早期,在维也纳和抽象画家比如Arnulf Rainer和Josef Mikl一起做过展览。在那段时期里, Lassnig 对语言学的游戏和维也纳小组(Wiener Gruppe)的理论产生兴趣,这是一个以Oswald Wiener, H. C. Artmann和Friedrich Achleitner等人为中心的文学圈子。在去巴黎的旅途中,她遇到了布列东(Andre Breton) 和策兰(Paul Celan)。1961年,她来到了法国首都,那段时期末,她居住在纽约,在那里她一直呆到1980年,认识了Dan Graham, Vito Acconci 以及其他人。她的地理踪迹,也和其艺术之途契合。似乎可以说,Lassnig的历史成就已经为战后的绘画描绘出了一条这样的路,从50年代的自我指涉的“非定型艺术”到60年代和70年代的现象逻辑学、精神分析学、到女权主义,一一有迹可寻。

说起她的“身体意识绘画”,人们会想起庞蒂和拉康的理论, 在对极简主义雕塑和照片以及电影理论的讨论中变得重要之前,它们被放到绘画的语境下进行试验。充满着知觉与情感,艺术家的思想做为他或她内在的地震仪并没有必要在空洞的形式主义和从世界剥离开来的非政治化中耗尽自己。如庞蒂所言:“身体运用自身部分做为那个世界的标志性结构,通过它,在那个世界里我们一直有家的感觉,能够去理解它,并发现其重要性。”Lassnig的作品也许被认为是确立自我的野心尝试,因此,体现了庞蒂所说的 “经验的整个结构”—“世界,身体与自身经验的合成”。这也表现了Lassnig绘画中社会政治学的一面,她并没有参加70年代的女权主义运动,也一直否认她的艺术有任何性别意图, 但她对于女性身份一直非常坦白,例如,在她的想像的“快乐家庭”的作品中,社会对榜样角色的约束所带来的压力,被猛烈地表现出来。

Mary Lassnig 1980年代表奥地利参加第三十九届威尼斯双年展,作品也参加了1982年的第七届文献展,但是国际对她的认可却来得很慢。她的作品,带有分析性的严密与完整,清楚地从80年代早期的大张旗鼓的新表现主义的绘画和它的铺天盖地的夸张姿态中脱离出来。但这也证实Lassnig的作品看起来总是那么蓬勃新鲜的原因之一:像艺术家如 Joan Snyder, Amy Sillman 和 Josh Smith 一样,他们的作品开创了某种艺术的可能性,与表现性和以过程为重点的绘画紧密相连, 但是又并没有陷入事态的终结、永恒的哀悼以及愤世嫉俗的姿态之中。

很久以来的,我的作品一直涉及了很多‘主义’。当然,它们并没有消失,依然会显现在我的大多数作品中。怎么说呢,我的作品其实是不拘一格兼容并蓄的,对各种主义都进行一些沾染,最后融合成一些新的东西。我已经工作了有足够长的时间,建立起自己的传统,从现实主义, 到超现实主义,非定型主义,自动主义,我都不知道还有多少主义。我不得不经历这一切,40年代初,当我还在维也纳美术学院学习时候,对于这些运动,我一概不知。要是你看看我早期的绘画,你就知道在颜色和形式上,它各自运用了多少。今天的人们,说我的晚期作品比早期的要好,我并不认为真是这样的。

在Serpentine画廊的展览,有些作品被削减到极致,只剩下单色画的背景。这种简化方式源于我的50年代和60年代的画。在那段时间里,我经常拿一把刷子在空白的布上画,也没有任何背景颜色。这令很多人吃惊。我的意思是,绘画才是最为真实的,也是最直接表达思想的方式。就是很自然地成形,在我的艺术中,首要的就是我以自己为开始进行创作。在我做作品的时候,我并没有“大情绪”的企图,而只是专注于小感觉:皮肤或者神经的感觉,以及所有能感觉得到的体验。很早我就对这些感觉产生兴趣,之后试图用直接的笔墨,将其固定,因为在身体中,它们都是一直在变的。画的时候动作必须要快,因为有可能下一分钟你就不会有同样的感觉了。最难的是如何艺术化地令这一切成形。为什么人要在特别的时刻去画画呢?没有别的方式么?感觉是没有边棱的,所以你无法量化它。观者自己可以去相信或者不相信他所看到的。

当然,在你发现一些东西此前并不在那儿的时候,还有好多并没有去画去做的。我必须一直去工作,直到对结果满意为止,这是很漫长而辛苦的过程。和行动画家不一样,他们很自在地在画前转悠,试图打破身体的界限并解放它们,而我不需要令绘画的行动生效。取而代之的是,我对我所做的一切进行分析。对我来说,这并非一个兴奋的活动。当然也有疑问,但主要的方面是它非常安静。如今,不同的现实交织在一起,一个例子就是2004年的《存在的三个方式》。中间的是我,当然不算数。我总是说我只画我感觉得到的一切。所以如果我感觉不到我的胳膊,那么它们就不会出现在画面中。或者,我也添加一些在现实中我没有的那些,当然我可没有魔鬼的尾巴。 而鼻子呢,感觉并不像一个鼻子,只是一个出口而已,什么也不是。整个身体,当被置于一定的条件下后,碰巧非常热,所以我把身体画得很红。

在这场展览中,你也可以看出我的作品中完全不同的方面。在过去的几年里,记忆对我来说更加重要。今日,外在的世界对我们侵犯太多,已经不太可能去描绘一切。这方面突出的例子就是“亚当和夏娃”系列。做这些作品时,我回到了学院时代,当时我二十岁,画一些裸体画。回到年轻时代似乎是一个挑战。我很喜欢皮肤的光泽,有红头发和美丽肌肤的模特。在2005年的《穿内裤的亚当和夏娃》中,我告诉两个模特,他们应该挑逗彼此,然后争吵,抓住各自的脖子。所以你可以看到男的在抓女的脖子,女的在挠男的,但你并不感觉到邪恶凶险。因为他们不可能那样,他们并非真的憎恨彼此。他俩是一对儿,一对真正结婚的夫妇。但也正因为如此,这点给了照片一定的亲密度。阴影部分表示了二者的秘密的联系,当然,他们的脚也扭曲了。

我是在山边的房子里的地下室画下了黑色的画。那里的夏天非常令人愉快,也不是很热。但我最后还是发现,创作起来还是很难,因为在黑暗中,边角处都化了。我给模特一些塑料板,他们就玩弄这些东西。还有另外一组画,创作起来像做噩梦一样。在2003年的《世界破坏者》中,我给了一个年轻人一个粉色的不平的球体,放出了一些气,那意味着他可以压扁它。不幸的是,一次次,已经有够多的人想要打碎和撞击这个世界。

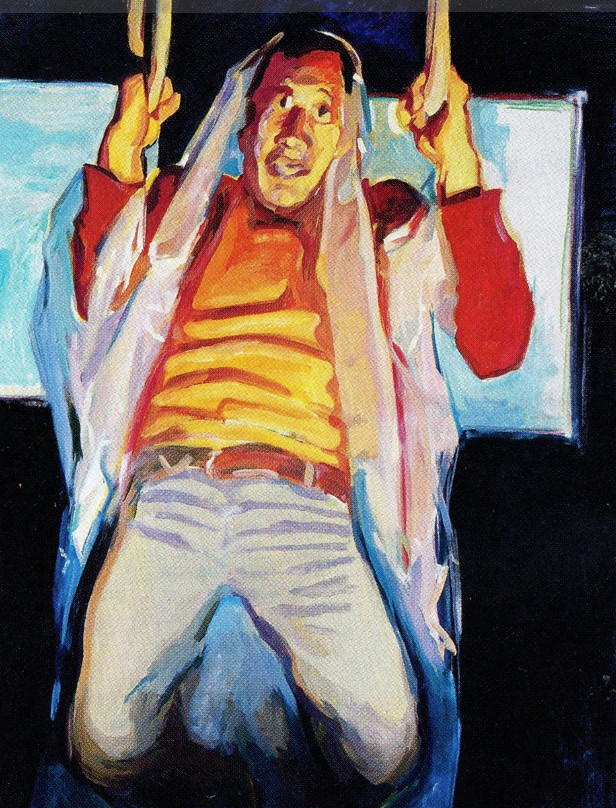

展览也包括一些我称为“激烈画”的作品。1999年,关于这些作品,我这样写道:“激烈是一种简化——是对于我们所厌倦再次看到的一切的生猛概括。”这种激烈也和一点夸张融合在一起。是纯粹的现实主义,有点美化和丑化。2005年的《体育是责任》中,就是这样的作品。当然,体育还是具有理性的意义在其中的,对我们的生存而言,但对我来说,对那个挂在绳上的模特来说,体育更是一个任务,而非学校的娱乐活动。在另外一个作品中,2005年的《你或我》里面,在一开始,动作就有了绝望的意味。我画我自己,画得好像一个拿了手枪的黄柠檬一样。图本身就很黄,再复制更黄,有些像凡高的黄。老年并不是我创作的真正主题,从哪方面讲都不是,这个画讲述的是死亡,是我经常面临的问题。我的一个朋友在他去世前给我电话,说:“不久后我要上天堂了。”有意思的是,人们总以为自己可以向上走,升天,事实是,在现实中他们是向下走,落到地上的。

展览开幕后,我跟自己发誓,我要回到起点,从头开始。

译/ 王丹华