苏维埃的最后十年里,集体单位已经遍布四处。Oleg Kharkhordin在他的关于俄罗斯集体与个人的辩证关系的论文中,认为Kollektiv(集体的,共同体的)已经成为苏联社会基本的单位,是“苏联人生活里最为熟悉最为世俗的社会现实体”。无论在工厂,农场还是办公室,1984年,这样的团体数目达到了250万。但实际情况并非一直如此。

苏联的集体单位并不是日常生活的一个普遍存在,它是以极端的状态发起,在1917年十月革命前后,它的具体意思是“与无产阶级革命有关的组织”。正是这种革命模式,开创了艺术联合创作的一个重要先例,最有意思的是,后苏维埃的集体组织非常迫切地期望能够挽救那段饱受30年代末大清洗以及后来专政统治压制的恐怖过往。对于集体那如钟摆一样飘摇的过去,以及它对当今坚持合作的重要性,我们应该如何去理解呢?早期具有革命意味的涵义在Osip Brik1921年提出的具有争议性的Kollektiv叫法中,是很有冒险性的。Osip Brik是俄罗斯形式主义和苏维埃生产主义的重要理论家,也是一名党员,在布尔什维克新政权担任很多要职。生产主义要求艺术家进入工业生产领域,在他早期对生产主义的形成上,Brik认为,与中产阶级审美的错误想法相反的是,“集体创造力比个体创造力要大得多。”在这种情况下,Brik所指的集体就是在工厂车间里的工人集体,他们不再遭受资本主义生产关系的剥削,共产主义将他们从压迫中解救出来。新政权在很多领域都提高了集体产生的效应:比如家务活中,做饭,洗洗涮涮,通过集体劳动,将妇女从沉重而封闭的家务劳动和中解脱出来。20世纪早期,这种集体模式渗入了艺术创作中,这番头脑发热般的设想虽然有些不切实际,但如今依然存在。

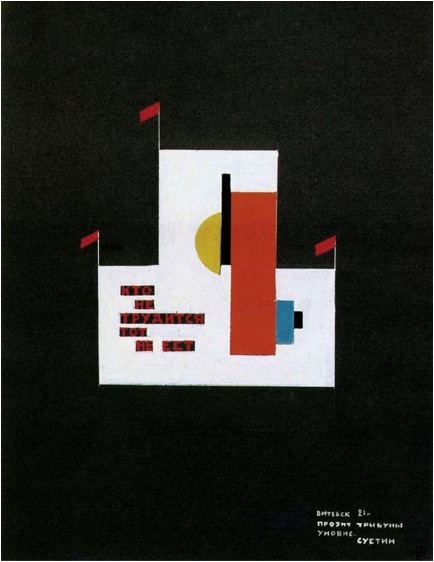

说到革命性的团体在集体艺术创作史上的地位,其实也应该记住这一点,如果说集体创作是20世纪早期常被人提起的先锋艺术家的目标,那么在实践中这一目标却几乎并没有被实现。也许在这番辛劳的努力中,最复杂最为人知晓的当属“新艺术信徒”(Utverditeli novogo iskusstva)。这一团体通常被称为Unovis,核心人物为Vitebsk艺术学校的至上主义画家Kazimir Malevich,这座宗教小镇距离莫斯科西部有数百里地,位于当年俄国的栅栏区(帝国时期犹太人的安居点)。

Malevich于1919年秋天来到Vitebsk,当时已经是一为颇有建树的艺术家,他的到来令学校的一些年轻教授很兴奋,这些人中有El Lissitzky,他当时负责版画和建筑工作坊,还有不少的学生也为之雀跃,大家很快走上了至上主义的“新艺术”道路。

Unovis的很多作品要么是联合署名,要么是根本没有署名。画室也不是按照这个方式运行的,在那里,甚至连“集体创作”都是美学创作的终极目标。在第一期刊物Unovis Miscellany (1920)里,绘画教授Vera Ermolaeva宣布了她的教学目标,“解放人类的绘画创造力,将这种创造力放诸于发现集体统一化体系的征程之中。通过遵循这一体系,个性将会达到一定程度上的物化,而这种物化是任何个体都无法凭一己之力可以获得的;因为单打独斗的个体,必定受到同样如此的他者的干扰影响。”Ermolaeva以辩证的方式去解释个人和集体之间的关系,而不是为了多数的利益将其中的一个抵消,抹去。从这个意义上讲,她的构想完全与马克思主义和布尔什维克早期对这一主义的理解相一致,二者与后来冷战时期—现今依然很普遍的漫画并不相同。

Unovis集体提供了一个集体合作的典范,以它乌托邦的理想,将至上主义作为集体行动和自发的世界性革命,在全国和全世界散布开来。

后来产生的另一种模式,依然被认为是乌托邦式的,在文化大革命的阶级福利的情况下,在快速发展工业化的初期阶段里,在第一个五年计划时期(1928-32)中,艺术家,作家,摄影师组成的团体数目激增。这些艺术家团体采用了工作团体的命名形式(源自军队,工厂和农庄等),他们沿着集体经济发展路线,形成了一种新的著作权形式。

有时候团体也只是一个临时组合,目的是共同完成一个具体的项目。1931年,魏玛的图片师John Heartield,和新闻记者V. Kinelovsky,摄影师Max Alpert和Arkady Shaikhet,阿塞拜疆的巴库油田以及别的地方,作为以平面设计和图片为主的月刊USSR in Construction的编辑团队,他们组成了“考察队”,到这些地方采风,这一团体的任务是记录苏维埃石油业迅猛的发展速度。在另一些情况下,这样的团体是半临时组合,能持续几年的时间。如平面设计团队Brigade KGK,成员包括Viktor Koretsky, Vera Gitsevich, Boris Knoblok,在一五计划中,他们共同为国家出版社设计了很多政治海报。一些名人伴侣就是很突出的例子:Aleksandr Rodchenko和Varvara Stepanova, Lissitzky 和Sophie Küppers, Gustav Klutsis 和Valentina Kulagina,30年代里,他们一般都以合作的方式为各个国家机关做平面设计,尽管他们并未将自身塑造成团体的形象)。他们创作了那一时期最为重要的作品。

不仅仅是纸媒领域的创作者们形成了第一个五年计划的集体团体,俄罗斯无产阶级艺术家协会,也采取了同样的集体创作方式和理论指导。当苏维埃工人视觉艺术联盟1931年发布了第一期时,将其称之为艺术家共同体,这也是非常明确的一个宣言,对艺术家在这种形式下进行创作表示认可。30年代晚期,知名的社会主义-写实主义画家开始以团体的方式进行工作,创作大规模的项目,比如1939年在新世界博览会上的苏维埃展馆,1939年到41年的全联盟农业展,40年代末期到50年代,这种合作方式已经很普遍了,甚至包括单幅的大型绘画创作。

如果说,集体绘画的创作宣言实在第一个五年计划下,作为人人都平等的集体创作模式执行的,那么从艺术史中我们可以了解到,在中世纪的文艺复兴时,这种模式则是以另一种方式呈现的,即艺术家和他/她的助手共同完成一件作品。而集体的最后阶段的发展,则演变为这样的情势,Kharkhordin和他人将其描述为苏维埃劳动力的极端个人化,这种个人化则是由30年代中期斯达汉诺夫运动和突击手所造成的,在这种情况下,某些工人因为突出的表现日益脱颖而出。“超级工人”的增多,画室大师的回归,将革命集体和创作共同体带入了尾声,“集体”依然产生着广泛的影响,但却是以完全不同的实体呈现出来。

文/ Maria Gough