当沿着杜塞多夫的格尔贝广场走向莱茵兰与威斯特法伦艺术协会(Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen)那片灰暗的野兽派风格建筑时,映入眼帘的就是约瑟芬•普莱德(Josephine Pryde)展览的开场序曲,眼前是一派乱糟糟的可爱景象,萌得乱糟糟的。正门挂着一张显著的海报,上面是有讨好意味却又令人费解的展览题目,“奥斯汀小姐喜欢摄影”(“Miss Austen Enjoys Photography”)配图是一张荷兰猪的黑白照片,小动物无辜地看着镜头,好玩的表情令人喜悦不已。这个图片,就好像廉价的网络宠物图片一样,,无耻地撩拨了人的心弦;它更适合用于宠物店的广告, 诱惑父母们带着他们的孩子去动物园,或者是病毒产生的视频,无论我们事先抱有多么崇高的期待,这场严肃的展览还是产生一种恶搞的感觉。这种为了产生批评的美学愉悦所带来的思考,在观众迈进门槛之前,就已埋下伏笔。

对于观众在美术馆中(以及美术馆本身的布置)固定的观看视角的这种偷袭,在普莱德的创作中很突出也很典型,所以,当这样的挑衅再次出现在艺术家的首场回顾展中,也就见怪不怪了,这是很必然的行为,带着与生俱来的讽刺。在这场汇聚了自己二十年作品的回顾展中,普莱德将这场展览在具有回绝意味的批评中进行构建。于是,回顾展本身成为了一件新作品,也是艺术家批判性创作的对象。

普莱德出生于英格兰北部,目前生活在伦敦和柏林,2008年起一直在柏林艺术大学教授当代摄影。她也是一位多产的作家,80年代末开始展出自己的艺术品,如今可以说正值事业中期。也恰在此时,杜塞多夫的艺术协会和和瑞士的伯尔尼美术馆两家重要机构,在今年伸出了橄榄枝。艺术家对于展览邀请,以两部分的回顾展作为回报。(“奥斯汀小姐喜欢摄影”据说在今年夏天在伯尔尼继续,题目是“奥斯汀小姐依然喜欢摄影”。)机构新任命的总监汉斯-尤金哈夫纳(Hans-Jürgen Hafner)和法布里斯•斯特朗(Fabrice Stroun)分别表示,眼下时机已成熟,正是为这位当代艺术界的重要人物举办举办展览的最佳时期。

当然,并不是说过去的二十年里,她没有展出作品。她在很多画廊(Reena Spaulings Fine Art,纽约; Galerie Neu,柏林; Galerie Christian Nagel,科隆; Richard Telles Fine Art,洛杉矶)和非商业机构(如Kunstverein Braunschweig,德国; the Secession,维也纳; the Chisenhale and Cubitt galleries,伦敦)都举办过个展,作者的系列创作在这些主题纷呈的展览中得以展现。如果人们通过她的展览系列(所有的展览题目都是经过仔细思量而产生的,新闻稿也措辞严谨,有一些的一部分是艺术家本人亲自撰写的)追溯她的全部作品,就不难发现其中的模式化,她的主题和亚主题都是和艺术的学院化和商品化、统治和控制的治疗体系、机械和生物复制、实验、性别、动物和童年有关。她运用序列的手法对这些问题进行更深层次的探讨,同时又小心地保持了系列(作为整体)和一张图片(局部)之间的平衡,在2010年的评论中,批评家Rhea Anastas称其“暗示了叙述或主题性的阅读中的可能性分离”。

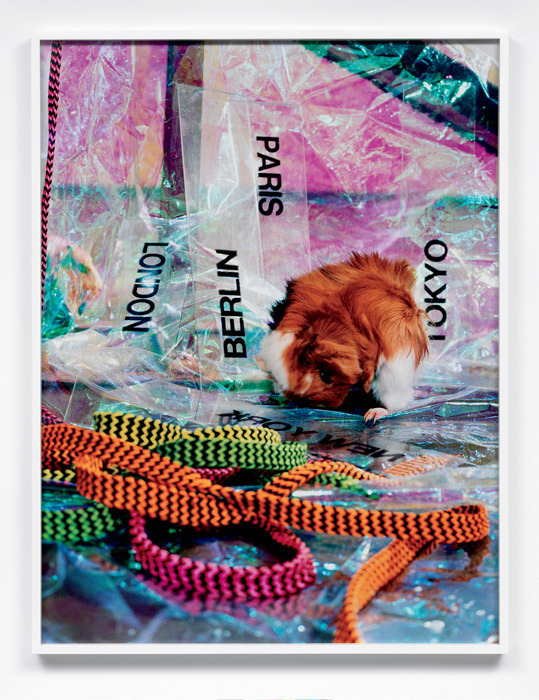

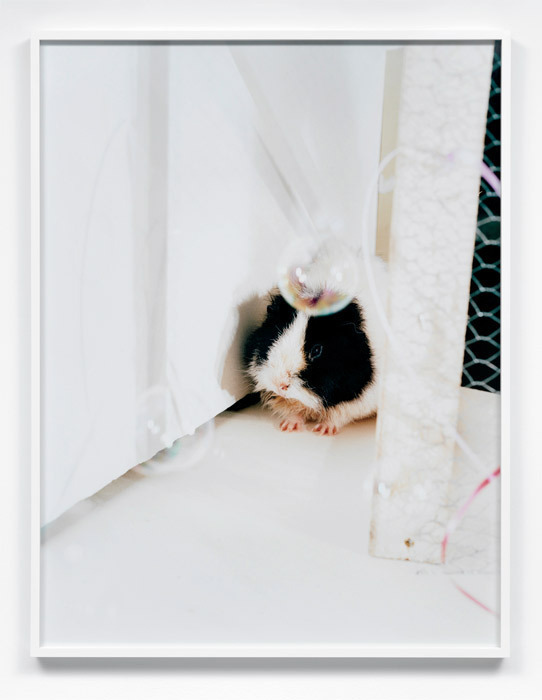

走上通往美术馆的楼梯上,人们就会看到《规模》(Scale, 2012)的作品, 一整排荷兰猪的图片出现在眼前。这个系列目前由二十一张图片组成,排成一列,打印了两个尺寸,小的照片通过色彩的加强而得到了提升。这些照片挂在了美术馆接待区的墙面上,这里其实并不是一个摆放艺术品的区域;为了对此做出点弥补性的解释,美术馆的外面已经贴了注释,这些有些令人生厌的萌物照片,貌似相同却又各异。

这一系列中另一个故意提出的挑战,就是动物们单一的表情。显然,这些小猪并不知道怎么摆姿势;它们一致地面向看镜头(其实就是看着相机)。那些不善于捕捉小动物内心情感的人,很难从这些空洞的注视里,看出它们内心变化的端倪。为了让这些图片变得丰富多变,这位善于肖像描绘的艺术家不得不调动道具,改变摄影机的拍摄角度和焦距。动物们都是开幕前的几个星期在美术馆的主要展厅内拍摄的。最后就是如上所述,普莱德以她青睐的序列方式展出,也间接地借鉴了极简主义的系列性,但这些仅将小宠物作为主角的照片,却与前辈们谨守的重复法则的严格性并不一致。(安迪•沃霍尔1966年的“母牛墙纸”称得上是“规模”的鼻祖。)在这些系列里,每张照片都试图个体化,个人化,在颜色或定位上,或动物与无机物的结合上,都在努力形成一种独特性。另一方面,它的无止尽性,也意指硬盘里储存的或上传到Flickr上的无数宠物照片。人们会想到一个小孩拿着他妈妈的手机,给家中新来的小宠物拍下上百张图片,自豪的爸爸为了展示小朋友的创意,将照片拿去打印。小猪图片很快就沦为了儿童的艺术。它们被弄得这么幼稚,难道仅仅是一种视觉垃圾么?

这些小动物的照片,围绕着打包的纸,管子或展览中其它的残留物拍摄,令人想到这样的场所:如医院的候诊室或托儿所的游戏室。这种有意为之的展示产生了抚慰人心的效果,散发着田园般的气息,甚至令人快乐徜徉。

然而,在当代艺术领域里,一堆小猪的照片是与严肃的艺术创作格格不入的,似乎也给批评泼了冷水。 所以“规模”一定是被认为是具有挑衅意味的,甚至是荒唐的。“可爱,古怪,饥渴,浪漫”的美学,用达尼尔•哈雷斯(Daniel Harris)论文的题目而言,这些都是“我们生活中被压抑的美学数据”,它们其实并非看起来那么无害。2过去几十年里,如杰夫•昆斯(Jeff Koons), 威廉•维格曼(William Wegman),迈克•凯利(Mike Kelley)和 Cosima von Bonin这样的艺术家,已经犀利地探讨了‘可爱’的下流恶心。他们的探讨,以及普莱德在杜塞多夫展览中对这些项目的延续,被认为是对这种特殊美学的政治性所刺激而为的。人们也会想起普莱德2009年的“收养”(Adoption),里面是十三张室内摄影(还有同一年的另一个展览“我爱音乐), 照片上是一个两三岁的小男孩,摆出的表情和姿势比这些小猪更为丰富(更矛盾)。

其实,‘可爱’时常有屈尊之意,隐含了人对动物,成年人对孩子的高高在上的关系。拟人论是纳粹式[[this should be narcissistic 自恋, not nazi]]的“可爱的世界观”,哈里斯说,这是“人类沙文主义之一的表现,根据怜悯的谬论主导的肖像学程序重写宇宙体系。”所以,可爱的产生和发展,从卡哇伊到jeune fille,不应该被认为是无伤大雅单纯至极的代名词,其实却是一个有力量的“全消费的人类宗教”,它减少、改变并麻醉着现实。宠物的图片,尤其是当它们被传播到网上后,也许是被当做慷慨之物,可与每个人分享;这种制作图片的民主方式,与“可爱的世界观”所导致的耻辱是背道而驰的。

将可爱转喻成一个具体的视觉体,只是普莱德创作中所凸显的无数特点之一。例如,艺术家在美学表达上丰富多姿,其中有三张巨幅的彩色摄影,上面是三宅一生(Issey Miyake)的泡泡纱织品,选自她2010年在Reena Spaulings举办的个展“治疗:谢谢你”(Therapie Thank You,) 这些都在杜塞多夫的展览中路面,对激烈的美学进行了大尝试,此外还有臀部特写系列黑白照片(肛门, 2004),她的彩色Photoshop,MRI扫描的胎儿和放大镜下的荒漠景观(“不是我的身体”,2011)。普莱德有意识地将外在,心情,色调(还有更多)的变化,运用到博物馆语境和建筑环境中,这些建筑结构的特点对艺术家很重要,她说自己集中地对它们进行“想象”,在构建一组新作品或重新安排已有的材料时,脑海中就对其产生了想象。所以,如果去掉最初构思的博物馆语境,她的图片能否充分地产生意义是令人怀疑的。如果切断她的作品和博物馆之间的联系,这些小猪照片,难听点就是不可挽回的粗俗之作,好听点是没那么糟糕,也算是故弄玄虚之作吧。

说起这些身份不明的图片,我们应该提到杜塞多夫,这里本身就是一个艺术摄影的重要之地,这得益于贝歇夫妇(Bernd and Hilla Becher)以及后人开创的享誉国际的名气。想到这点,普莱德的展览尤其是小猪系列,就会被看做是现场定点创作的介入作品,在自家的地盘上,违背了安德烈斯•古尔斯基(Andreas Gursky), 托马斯•斯图(Thomas Struth), 坎迪达•霍夫(Candida Höfer), 和托马斯•鲁夫(Thomas Ruff)的创作法则。后无疑问,这些精心摆布拍摄的小猪照片,是在杜塞多夫的Grieger Fotolabor被打印出来,这样,就将普莱德自己的创作和那个曾是本地摄影艺术家的创作场所联系起来。

普莱德在美术语境下当代摄影中的位置,就是进行中的一种斡旋,在自我怀疑和冷静,打破升华和确定中的游移。评论家在艺术家与“学院化和市场化的摄影艺术”之间的关系中,发现了“一定的特质”。其实,普莱德很多作品中的成就与美丽,好像并不完全归结于是将摄影完全作为一种媒介来全盘接受。她一直通过摄影的方式,来探讨视觉文化基于摄影的主观化和征服力量所设下的圈套。

有一个被广泛接受的观点是,视觉艺术家的作用就是要形成一个从视觉文化里继承的(无论是自愿还是非自愿)有效的批评位置,普莱德很严厉地对这一观点提出疑问。如果当代艺术创作的批评性功能是重新检验这些(现代主义的历史遗产,艺术与资本的关系,艺术家的社会作用,一种具体媒介的现实性和合法性等等),那么普莱德的表现已经足以说明,她在努力实践着这一点。但她并未简单地妥协于批评所带来的某种表演,将艺术的功能缩略为反省的任务或将它的商品身份与演化。在普莱德这里,摄影也许是必须要解决的问题,但它的美学价值并没有被完全否定;艺术家努力以艺术性和技术性来重新塑造这些图片,同时要去思考图片与展览场所之间的关系,这样就回避了妥协于商品文化和礼节性批评的隐患。普莱德探讨的创作方式,是策略性地将创作和流行美学或海量摄影联系起来,同时又将虚无的自我鞭笞和讽刺性的默许(纯粹是愤世嫉俗般的)推入窘境中。

虽然,普莱德的每张照片都是精心设计构图完成,但它们的独特性却受到了整个系列的干扰,当看到这些照片时,感觉它们就如我们每天看到的大量照片一样,成为无聊的意识形态碎片,或者说,仅仅是看起来好看,具有装饰性而已。这种掩护和喜欢接合的复杂情绪,究竟存在于哪里,是艺术家身上还是观众身上,这也是普莱德项目中的一个关键问题。她自己并不隐藏自己的初衷或情感,有时甚至将观众和她所假设的艺术自我拉到一对一的邂逅中,她曾经在2009年,在Richard Telles Fine Art的同名展览中,表演了已故歌者(无政府主义者)里奥•费雷(Léo Ferré)的《艺术家的生活》(“La Vie d’artiste”)。歌词(普莱德翻译)回顾了一个艺术家无法解决的财政问题,岌岌可危的波西米亚经济在“悲哀的账目报告”中被反映出来,表现了艺术家的焦虑和奢望。但是,在普莱德的表演中,究竟讨论的是哪个人(普莱德1999年创作的表演/戏剧《熊,鸭子和牡蛎》在很多场合被其他艺术家演绎)?这里的艺术家似乎是一种投射,包含了艺术界的各种类型(大男子主义画家,野心家,浪漫观念主义者,饥饿艺术家等),他们都是普莱德对艺术史的追溯和她在伦敦,科隆,纽约,柏林,维也纳等地邂逅的人。

艺术家的表演和艺术家这一身份的精神和经济上的变化,也在本场展览邀请函的照片里(Simon Lamb拍摄)体现出来。卡片上,身着Burberry条纹大衣的普莱德,坐在黑色的背景前,低头,表情悲伤。题目所言的“喜欢享受”似乎已经荡然无存。普莱德告诉我她想到了伍尔夫在《一间自己的房间》中的论述,奥斯汀不得不在琐碎的家庭生活中闹中取静进行写作。这里提到的奥斯汀,再次说明了过去与现在,艺术家的艰辛不易。当然,历史上的奥斯汀小姐在她可以享受摄影的快乐时已经去世了(1817年)。而这份喜悦在多年后,却被这位艺术家本人品尝到了。

90年代中期,普莱德就已开始勤奋地钻研摄影艺术,如今成为颇建树的摄影师。她在拍摄这些照片时的轻松,对照相机以及摄影技术和历史的运用自如,是与她经常为之的冷幽默和不敬分不开的,这针对的是她倾心的这种媒介的传统和潜在性。2001年,艺术史学家帕米拉M.李(Pamela M. Lee)在她的首个博物馆展Serena (在布伦维克美术馆举办)的画册中说道,她的图片以二三十年代现代主义“新视觉”商品摄影的风格,通过一种不再流通的美学,“表现了对当代艺术环境的深刻质疑。她的照片貌似有着现代主义图片的风貌,但是却将这种美变成了自我的探寻。”

她借鉴了较早的商业作品中的实验主义和包豪斯时期的艺术摄影,以及李所提到的德法摄影师-画家沃尔斯(Wols)在30年代晚期和40年代初期的静物作品,在艺术协会举办的回顾展的主要展厅里,普莱德展出了一张打火机的彩色摄影(物体[金色],2002)风格很像爱德华•史泰钦(Edward Steichen)二十年代的广告作品,以及七张2001年和2002年起创作的黑白摄影(无题,[H1–H4] 和Sawn-Up Throne II, Sawn-Up Throne IV, Money)。后超现实主义的椅子腿或手模型(可能用来展示手套)静物摄影,具有镜子和投影效果,故意地悬挂在视线之上,好像要强迫观者在从下往上看时,去接受它们赤裸裸的存在。普莱德对现代主义图像的涉猎,早在很多年前就开始了,当批评性地重构现代主义的行动在艺术创作和策展中大行其道时(大约在2008年第五届柏林双年展之时),她早已先行一步了。普莱德的作品已然具备了现代主义图片创作的实验性特征,喜欢采用新技术,新的制作程序,挑战新的界限。她自己的作品不仅采用了实验摄影的方法,如二次曝光,叠印,色彩国立,用水下摄影机或磨砂玻璃,过渡曝光,乳剂胶片洗印(如2001年的VD1和VD2肖像,在本次展览中都出现了),黑影照片(在2004年的Molasses系列里,用蜂蜜糖浆做成),而且也实验并发展了新的技术。

普莱德在大胆实践之后,获得了什么样的成果呢?显然,她的实验主义和斯洛•莫霍利•纳吉(László Moholy-Nagy)在新包豪斯和芝加哥设计学校(现为设计学院)的教学理念有关的(尤其是艺术家对于现代主义中的实验主义概念的历史性和模糊性的敏锐认识)。在他去世后出版的《运动中的视觉》(Vision in Motion,1947)里,莫霍利要求要“面对摄影价值直接的感觉影响而不是肖像的复制和描绘功能。”他也罗列了“摄影视野中的八大变化”,对摄影的本质进行了深层次理解,其中有“抽象观看”(通过黑影照片),“精确观看”(通过摄影报道)和“强化观看:(通过宏观和微观摄影,滤光器,鸟,青蛙,鱼类的视线)。在某些方面,可以说,普莱德重新运用了系统化的视觉实验法则,承担了莫霍利所设想的一个“调查工人”的职责,同时又并没有如包豪斯的教育者们那样,放弃“肖像描绘的功能”。

“规模”,小猪系列在创作上的方法实验,也许莫霍利并不会欣赏,因为这些只是一系列的肖像而已。看起来是拿动物做实验,用的是天然纯真的宠物照片,来表现肖像的可能性和不可能性,以及由于被肖像作者凝视而不得不做出伪装的表情。二十世纪初,将荷兰猪作为测试对象的这个用法才被介绍到英语中。消费者调查协会的Arthur Kallet 和F. J. Schlink的书《一亿只荷兰猪:日常事务,药品和化妆品的危险》,对这个比喻进行了解释,试图证明美国人正被当做“荷兰猪”,经受着食品和消费品制造商们所进行的集体实验。

“规模”系列的主体,这些小猪们,以大众和个体的规模,讽喻了控制和被控制的理论。对动物和人类的生物政治上的虐待,了解或预感到这点,将会导致一场政治行动,或达到偏执狂甚至是变态的程度。对普莱德,当代资本主义的主体心理学,尤其是艺术世界中的主体,已经成为了自身的主题。她既是一名调查工人,也是小猪本身,既是实验,评估和安抚性凝视的主体,同时又是客体。

普莱德拍下这些动物的照片绝非偶然。在她2007年在柏林Galerie Neu举办的展览“空洞的内在”(Hollow Inside)里,展出了一群纯种绵羊的彩色大头像,多重曝光(同年拍摄),铝制玻璃上链条做成的瑜伽姿势雕塑一前一后房子一起。这些小猪和小羊的图片堪比“La Vie d’Artiste”里的小男孩图片,可被看做是自画像,是一个错位的自画像项目的作品,排除任何心理上的解读。

哈夫纳和普莱德在杜塞多夫艺术协会的主展厅里,汇集了普莱德十八年来的小型作品(最早的是1995年的《异想天开的想法》(The Idea of Caprice),是一个倒空包装的行李架,上面是咖啡机,吹风机,威士忌瓶子,钢笔等物体,最早于1995年在Galerie Neu举办的首场个展中亮相),这里的图片里,都是一些挂在从天花板垂下来的金属钩子上的编织物和篮子(The Mystery of Artistic Work, III, VI, and VII, 均为2010所作)(有一个例外,是挂在蓝丝带上)。这些图片和物品2010年首次在纽约的“治疗:谢谢你”(Therapie Thank You)展览上和柏林的MD 72的““治疗:谢谢你 谢谢你”(Therapie Thank You Thank You)展览中亮相,它们或多或少都和创作艺术和消费艺术(物体和行动)的“可能性”治愈功能有关。 “编篮子”,算是一种具有疗伤作用的行为,普莱德和她的学生手工编织展出的篮筐,也并非是偶然为之的。此外,这些展览里的作品,围绕了一个女人的朦胧肖像,这人可能是一个新闻稿里所说的一个收藏家。普莱德作品里的化身之一,这位“具有创造力的女士,因易感而难以对付”,作为普莱德作品里的众多化身之一,在这些艺术品组成的世界里穿梭,身着“一位知名设计师近期设计的服饰,虽然无法一下认出来。”这些衣服(之前提到的三宅一生长袍)以特写的方式也被拍了下来,最后做成了双折画的形式,对齐之处的边界很难看到,最终形成了华丽、抽象、悦目的图片。

艺术家选择拍摄一幅而不是一个人,因为它们能够比女人的照片承载更多的信息。但真的如此么?这些2010年开始的摄影,题目有《你想要孩子么》《我不想将你的创造性拿走》《如梦之时》,《很难忍受强烈的情感》,这些都是安慰性的谈话和晚餐闲谈之间的内容。它们赋予这些非具象的却有代表性的图片以精神层面的含义,效仿抽象绘画的心理戏,点燃观看的内心活动。这些弯曲的和共性的结构,扭曲了被观看的身体,挑衅了旁观者。德语的Therapie(治疗)很难放在这里与这些照片,这些篮筐和展览中其他的任何作品联系起来。这些图片和物体既是关于艺术的可能性治愈本质(无论是通过美学快感还是社会力量),同时又塑造了一种疗法,将作品作为假借的分析师,观众变成了病人。如在普莱德展览提议中所言,最终极的任务是要在面对艺术家勾勒的理论模仿,历史借鉴,女权主义批判,虚拟暗示的领地中,认清自身潜在的位置。做到这点并不容易,而且不久后我们就会发现,测试对象—荷兰猪的角色正等着我们。

“奥斯汀小姐喜欢摄影”在莱茵兰与威斯特法伦艺术协会美术馆举行到4月9日;6月8日—8月12日在瑞士的伯尔尼美术馆继续进行。汤姆•霍勒特(Tom Holert)是柏林的艺术史学家,评论家。

译/ 王丹华