1981年,路易斯·劳勒( Louise Lawler)对着放在一个普通餐厅烟灰缸里的火柴盒拍下一张照片——这张照片想要提出的问题似乎就是印在火柴盒面上的字句:“今日图像何为?”(WHY PICTURES NOW)。约二十年后,这张照片作为尾页出现在劳勒的摄影集《图像编排》( An Arrangement of Pictures,Assouline, 2000)中。毫无疑问,劳勒认为她在1981年提出的这个疑问需要被再次提出。“今日图像何为”这句话的关键在于自问,事实上它问的是“为什么这件作品要以图像的形式呈现?”,以及“为何我——路易斯·劳勒——今日要制作图像?”

除了本身就是一张图像这一简单的物理事实以外,这张照片如何进一步自问?答案在于被摄物体——印有文字的火柴盒。了解劳勒实践的人都知道她对这些一次性用品情有独钟。她曾在火柴盒上印过类似“图像不是任何东西的替代品,任何时候只要听见’文化’这个词,我就会掏出支票簿——杰克·帕兰斯(JACK PALANCE)”等宣言。后半句出自让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)的影片《轻蔑》(Contempt),片中,由帕兰斯饰演的粗鲁的美国影视制片人对戈培尔那句恶名远扬的恐吓稍微做了些改编。劳勒把落款写成了演员本人,而不是片中角色或导演,让这句语录的出处变得更加含混不清。

此类单次性质的行为还有很多:1978年在艺术家空间(Artist Space)举办的也是她参与的第一个群展中,劳勒为画廊设计了一个Logo并将其印在展览画册的封面上;1999年在纽约现代艺术博物馆“博物馆作为缪斯” (Museum as Muse)展览开幕日,她呈上一套餐巾纸,上面印着数条摘自策展人卡尼斯顿·麦克希恩(Kynaston McShine)的组织结构评估准则中的词组(比如“博物馆使用中”、“个人博物馆”),她自己也添印上了几句(比如“博物馆艺术”、“早餐麦片”)。在这些短暂存在过的作品中,我最喜欢的一件和《今日图像何为》一样,都要追溯到1981年:劳勒向艺术圈一份邮寄名单上的人发出邀请函,请受邀者到林肯中心欣赏乔治·巴兰钦(George Balanchine)的独幕表演《天鹅湖》。而邀请函最后一句写着“请至现场售票处购票”。

为什么劳勒要在1981年自问“今日图像何为”,其中一个原因是:在拍摄烟灰缸里的火柴盒之前,她的实践内容里并不包含“制造图像”,而完全是由上述充满揶揄意味的介入行为构成,每次介入都巧妙地落在艺术的可见度、流通和价值评定等体制条件上。不过自1981年来,她曝光度最高的作品都是由收入这本2000年摄影集里的照片组成,那么在这个新语境里,原来的问题可以被转述为“为什么用一本图像集的形式来传达一位实践分明远比书里几幅翻印的照片更复杂的艺术家的创作?”

《图像编排》涵盖了大量劳勒的摄影作品,虽然称其中几张为劳勒展览的“现场图”也许会更合适。但这些真的只是劳勒作品的现场图吗?还是说现场图也属于劳勒的某类摄影作品?我之所以产生这个疑问是因为劳勒的许多作品都采用了展览现场图这一摄影形式——把艺术作品置于其展出环境中拍摄——只不过出现在劳勒镜头里的通常是其他艺术家的作品。这些照片充满模糊的不确定性,因为劳勒会把展签和画作放在同等重要的位置,或是选在拍卖行的预览会上,在博物馆仓库里拍摄作品,而不是在展厅里拍摄。那么,如果劳勒把自己的作品也放入场景中拍摄,这些现场照片怎么就不能成为劳勒作品的一种呢?我所指出的劳勒影集中蕴含的这种令人感到困惑混乱的质地是这位艺术家在个人创作的方方面面都致力于达到的东西。那么,当她决意把自己的艺术实践提炼成一本图像集时,选择一张自问“今日图像何为”的图像作为全书结尾也就不足为奇了。但劳勒的实践并非只是一种自我指涉。她不仅是在把1981年的提问重新抛给自己2000年的图像集,同时也是在暗示讨论这个问题对于今日艺术实践的存在条件而言再次变得必要。

不过让我们先回到劳勒摄影作品最初的语境,我对那个时代略知一二。1977年,“艺术家空间”当时的总监海伦·维勒(Helene Winer)邀请我策划一场以新生代艺术家为主的展览。我将这场展览命名为“图像”,对于这个主题,我在1979年于《十月》杂志发表的展览画册论文修订版中是这样解释的:

将展览命名为“图像”(pictures),我希望不只是描述这些作品最明显的物理特征——可辨别的形象——更重要的是传达它们所承载的不确定性。和所谓后现代主义的典型特征一致,这些作品不局限于任何特定的媒介;反之,它充分利用了摄影、电影、表演,以及传统意义上的绘画、纸本和雕塑等多种媒介。图像一词即使作为日常用语也不具有明确指意:比如图书就可以指一本图画书或是摄影集,在一般语言情境中,一幅画、纸本作品或是版画通常都被简单统称为一幅图像。我的取题原意里同样重要的还有“picture”作为动词的“生成图像”的含义,指向一种内心活动,也指向生产审美对象的过程。

出于某种我还不能完全理解的缘故,这个小小的展览成为了一座里程碑,被人用来代表1970年代末涌现的艺术实践与话语的复杂历史。“挪用”和“后现代主义”等概念与这一历史时刻相关,同时还伴随着艺术体制对摄影艺术的价值重估,而这场变革的余波至今仍未散去。

展览结束不久后,维勒和詹妮尔·芮泰琳(Janelle Reiring)在纽约SoHo区创立了商业画廊Metro Pictures。画廊代理艺术家名单与“图像”展的参展艺术家部分重叠,包括若干被认为与“挪用”概念息息相关的艺术家,以及若干探讨摄影媒介本身的艺术家,劳勒就是其中之一。我为“图像编排”采访劳勒时,她对这段时期的说法是:

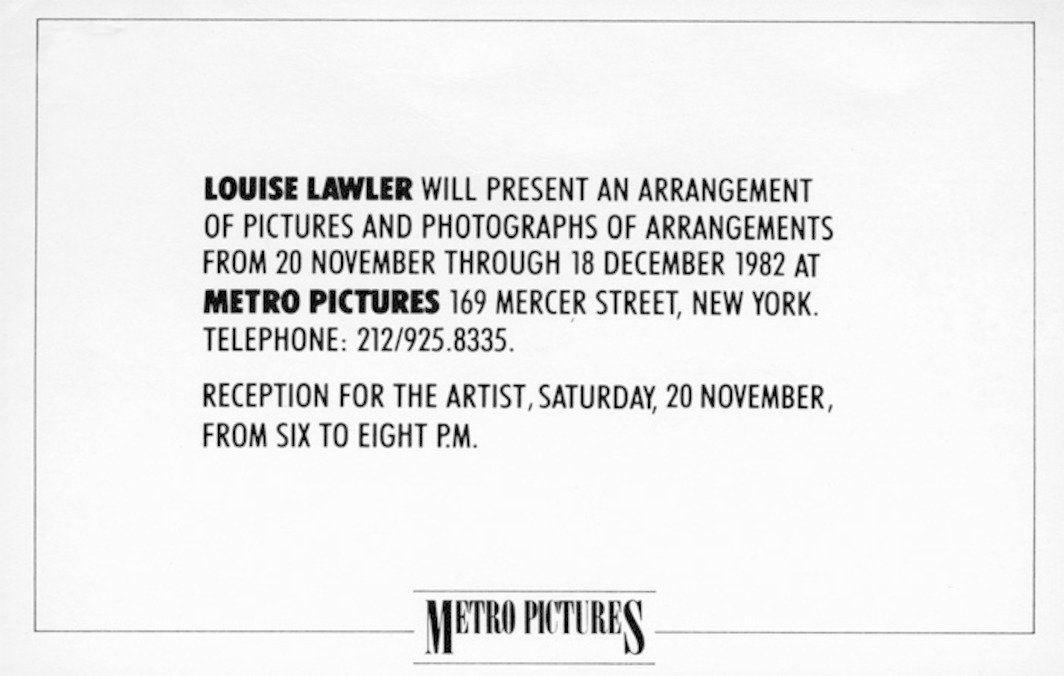

Metro (Pictures) 1982年邀请我做展览的时候,这间画廊已经树立起了自己的形象。他们代理的艺术家很多都在处理挪用的问题,也经常被放到一起讨论和分析。画廊通过选择展出的作品类型来创造意义。于是我有意识地做了一些“ Metro Pictures 风格”的作品。走进我的展览“图像编排”,你首先看到的是一系列画廊“代理艺术家”罗伯特·朗戈(Robert Longo)、辛迪·舍曼(Cindy Sherman)、杰克·戈尔茨坦(Jack Goldstein)、劳丽·西蒙斯(Laurie Simmons)和詹姆斯·威灵(James Welling)的作品。墙上展签是写的是“由路易斯·劳勒编排”。整个系列作为一件作品出售,售价等于所有单件作品价格总和,再加上我的一份提成。我还拜访了那些曾在Metro购买过作品的藏家,在他们的地方拍摄Metro 艺术家们的作品。拍下的照片按“常规”图像尺寸打印,沿用“编排”的逻辑命名,比如《由芭芭拉和尤金·施瓦茨编排,纽约》。Metro 画廊当时的状态促成了这一系列的作品,我也由此构建出自己的创作模式。

最后这句话很关键:“我也由此构建出自己的创作模式”。劳勒最典型的“创作模式”开始变成照片拍摄,尤其是拍摄其他艺术家的作品。这看似是一种对当时创作惯例的一种妥协。但劳勒1981年后的作品证明,照片可以比用火柴盒更有效地让我们从另一种角度看待艺术,以及艺术体制。劳勒的摄影说明,体制批判不仅可以针对制作图像的冲动——“今日图像何为?”——批判本身也可以以图像形式呈现。

但是——这也等于回到之前提到的劳勒将自身作品的现场图纳入摄影集给我们造成的困惑感——这种批判可以仅仅以图像的形式呈现吗?劳勒拍摄的作品现场图就这些作品提出了多方面的问题——我们如何观看它们?我们到底从中看到了什么?它们对我们有何意义?意义如何产生?为什么有些作品比其他作品更有意义?有些作品比其他作品更具价值?——这些问题在多样化的布展策略中尤其得到显现。这些策略包括改变画廊或美术馆的常规展览形式——粉刷展墙,让展厅也成为图像的一部分;把作品名和相关文字包含在图像里;重复陈列相同的图像,有时配上不同的文字;用电脑拉伸图像以“配合”展墙尺寸等等。与常规图像展览模式不同,劳勒的布展策略破坏了我们对摄影作品独立性的认知。她展出照片的方式正如她拍摄他人作品的姿态,总在我们的视域之内显示出照片对于其他事物的依赖。虽然针对现代主义艺术自律论的批判在20世纪70年代以来的艺术话语中占据核心位置,艺术体制却仍然建立在对这种自律性的维护基础之上。这一现象的内在悖论也是劳勒摄影作品的主题之一。这些悖论当然也是摄影这一媒介的存在条件。毕竟,如果你购买了一张劳勒的照片,你拿到的不过就是一幅图像而已。

译/ 梁子涵