艺术和建筑的碰撞如今已经达到了前所未有的程度,无论是公共艺术还是艺术博览会帐篷,无论是展馆还是装置。但是,如果这些领域间的互动为结构、空间和体验提供了崭新的可能性,对于它们地位处境的反思也更为迫切。为了将这些互动的复杂的星座图描绘出来,Artforum邀请了评论家海尔•福斯特(HAL FOSTER)和西维亚•拉文(SYLVIA LAVIN); 艺术家托马斯•德蒙(THOMAS DEMAND), 希拉里•罗德(HILARY LLOYD), 得利特•玛格丽特(DORIT MARGREITER); 建筑师斯蒂芬•霍尔(STEVEN HOLL) 菲利普•拉姆( PHILIPPE RAHM); 策展人小汉斯(HANS ULRICH OBRIST)进行对话,这些人的创作都达到了艺术-建筑交汇的前沿,此次讨论由Artforum的资深编辑朱利安•罗斯(JULIAN ROSE)主持。

朱利安•罗斯:在当下,建筑和艺术之间的互动达到了前所未有的程度,这点很多人都认同,但这些互动是否能够真正产生或它们实际在哪里发生,对此人们却难以取得共识。艺术和建筑之间何种互动的形式最具意义,我们又从哪里下手对其进行定位呢?

斯蒂芬•霍尔:建筑是一种艺术,这个划分的前提本身就很似是而非。

托马斯•德蒙:我确实认为二者在实际创作中是有明显区别的。每次我和一个建筑师工作,合作都是从我们双方各自的领域出发。由此也令创作更富有成效。

斯蒂芬•霍尔:当然,差异是有益的。我认为合作就是找到融合的角落。我举些例子吧。维托•阿孔西(Vito Acconci)和我一起合作,在纽约设计临街屋艺术与建筑事务所(Storefront for Art and Architecture),就是在Kenmare街97号重建一座已有建筑的正面,将其变成一个“铰接空间”,将沿街的一座画廊围起来。这是五个月的互动,就如旋转门一样。维托会带着图和想法来到我的办公室,我会给他看我的图和想法,然后我们会走开,跟彼此讲述,结果发现在下一轮中已经通过了对方。 最后的设计是连夜完成的。当沃尔特•德-玛利亚(Walter De Maria)和我在尼尔森•艾特金斯(Nelson-Atkins)(密苏里的肯萨斯城市博物馆)合作他的《一个太阳/34个月亮》(2002)时,我尊重他的想法,我希望他的作品能够挡住入口。我们的方案中,入口的庭院有个很大反光池子,底部是圆形的天窗,能够让光进入底下的停车场。为了能够完成他的三十四个月亮,瓦尔特改变了一些,又添加了一些。这两次合作,是两个典型不同的例子。

海尔•福斯特:斯蒂芬的例子表明了差异(当被强调时)是能够促进生产力的产生的,这点我同意。问题不是艺术或非艺术。问题是关系。说简单点:总体艺术(Gesamtkunstwerk)就是结合的一个范例;一个关于共同表达的不同范例。新艺术VS包豪斯。詹姆斯•特勒尔(James Turrell)VS理查德•塞拉(Richard Serra)。

小汉斯:我想知道人们能否在融合与有差别的特殊性之间将这种二元性复杂化。我想起朱丽叶•科斯(Juliet Koss)近期的书《瓦格纳之后的现代主义》(2010)。G经常被拿来与媒介的具体性和自主性的现代主义规则进行对比,科斯认为这种对立性并没有出现在瓦格纳最初的定义里。悖论就是总体艺术在依然保持着个体艺术的自主性同时又超越了它。科斯将现代主义本身理解为一种理论上的演变和对总体艺术的历史性发展。所有形式的总体艺术都具有历史特殊性,从希腊戏剧到达达再到沃霍尔的工厂。

西维亚•拉文:建筑当然是艺术的陪衬,但除此之外,我还想提出另一种类型的互动,将这个话题的当代复杂性从它的很多的历史着色中区分出来:我将其称为次专业,在此,作品利用和其它生产形式的关系,强调一种行走于文化风景中的式微的、网络式的激增的方式。

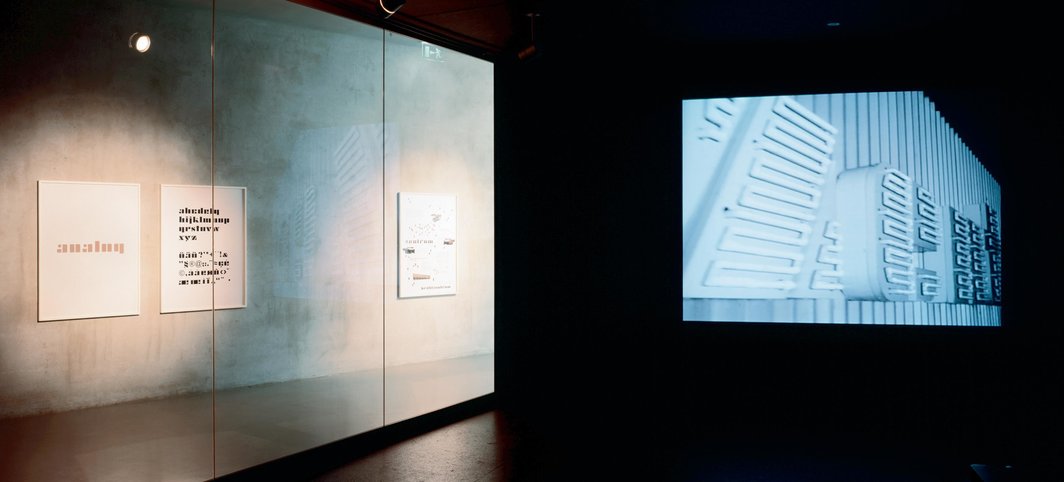

得利特•玛格丽特:在实践中,对艺术和建筑的这种分类可以作为反思的过程,持续的协商而进行探讨。在我自己的作品里,我将建筑作为一种工具去探讨已有的环境和它的妥协性表达之间的关系。建筑可以是分析的理想对象,因为它可以作为社会、经济和文化转换的表现而解读。例如,在我的项目zentrum [2004–]中,起点并不是建筑本身,而是莱比锡的城市中心的再组织。我在霓虹标志中运用了历史字体,对现存的城市地理学的转换进行探索,但这件作品的持续发展已经从建筑和城市主义转向了印刷术,电影,如今又是动态雕塑。这些都提供了可能性,对艺术生产进行反思。

希拉里•罗德:在我的过程中给,在工作和建筑之间有种反馈。作品安置的方式似乎能够改变一个房间的尺寸和形状,能够影响人们设法穿梭其中的方式。当我做自己的影片时,我想到的是表面和空间(我的电影经常描述建筑的正面),之后,我就安置这些作品,在涉及到墙,地板,天花板,灯光设备,柱子这些建筑元素 时,我又想到这些特征。

朱利安•罗斯:在建筑作为艺术的同伴中,我们已经看到了一种显著的灵活性,二者既是研究的对象,又是体验的场所。斯蒂芬,我注意到你所举出的两个合作的例子都发生在展览空间里。也许我们不能将关系的讨论从互动的具体点分离出来,如艺术机构?

斯蒂芬•霍尔:我认为在博物馆的艺术空间里,有三种明显的类型:能够从艺术中汲取生命的白盒子,比如moma;表现主义类型,能够制服艺术;垂直的艺术空间,以自由的有机循环和空间动力能让使用者穿梭其中。在此,博物馆空间在遵从艺术的同时,又能在整体体验上激发人心。我为赫尔辛基的Kiasma当代艺术博物馆和尼尔森•爱特金斯所做的项目,试图致力于此。

托马斯•德蒙:斯蒂芬,也有其他形式(就像那些让任何艺术都变得一团糟的地方),不过,你这么清楚地进行划分,还真是有意思。我觉得你的任务类似一种辩证法,根据已存在之物的启示,给一些大多数情况下都处于未知状态之物创造空间。我认为,情况是相反的。建筑一直就在那里。无论我喜欢与否,都对我的环境产生着改变。

得利特•玛格丽特:我不认为“白盒子”这种类型汲取了艺术的生命。白立方其实并未存在过,空间从来不是单纯的。博物馆空间提出了首要性的问题,建筑vs艺术。也许这也可以被囊括为关于著作权的讨论。

朱利安•罗斯:在很多当代的博物馆里,我们所看到的实际是艺术和建筑之间展示出来的相遇。它们之间的关系经常可以被描述为对抗性的—-建筑“征服”艺术,就如斯蒂芬所言,或者是那些声称他们的项目征服或颠覆了建筑的艺术家的那种必胜主义者的修辞,但也许,这更是一种互相的关系。泰德现代的涡轮大厅就是这一倾向的巅峰之作:那是一个里程碑式的壮观之地,这样设计是为了能容纳里程碑式的壮观艺术。泰德近期开放的大油库,也许提供了同样宽阔壮观的空间,但同时又是一个展示临时表演艺术的地方,它是否将走向另一个方向,我们尚无法预料。无论怎样,我想知道的是,今天更具关联性的空间是否是在新颖之物的萌发中涌现出来,我是指那些通常作为临时性的地方,不仅是画廊,还有展馆,会议中心,甚至是艺术博览会的帐篷。它们正如何改变艺术和艺术与建筑之间的互动,变得更好还是更糟?我们在此已经超越了博物馆的范畴。

菲利普•拉姆:我在博物馆或画廊的装置实际就是建筑上的实验。因为建筑业并没有时间或兴趣去做基本的调查研究,艺术空间和临时空间成为实验建筑形式和创作新设计的实验室。

小汉斯:也许不仅仅是博物馆或画廊本身,我们经常谈到展览设计作为艺术和建筑互动的另一个地方。我以“流动的城市”对此进行了尝试,这场展览是1997年到2000年之间侯瀚如和我一起策划的流动性群展。我们邀请在亚洲的建筑师和艺术家进行创作。开始,建筑师们只是发了很多建筑草图,逐渐地,他们意识到这场展览也许是个试验场,就如菲利普所言。实现每个展览时,我们都邀请一个建筑师直接进入其中,发展出一个具有展示性特征的地方。在曼谷,建筑师奥雷•舍人(Ole Scheeren)和我们一起,用艺术工作室,建筑办公室和其它未曾预料的地方,展示了一个全城范围的城市节日。

得利特•玛格丽特:展馆建筑,从历史上讲,为艺术和建筑之间的这种邂逅提供了极佳的例子,展馆是一个半功能性的空间,一座建筑和一个雕塑性的生命。一般意义上的哪种类型,作为建筑“奇观”的历史性图景,我对此有些异议,朱利安,我同意你的说法,我们已经超越了博物馆。作为一名艺术家,在展馆中的展示,是一个双重的结合:将艺术作品置于一个提供自身艺术表达的雕塑中。我的作品《展馆》(Pavilion,2009)中,位于约瑟夫•霍夫曼1934年在威尼斯为Giardini所做的场馆里,因此我选择了电影这种媒介,产生一种距离,从而能够在已有的结构-建筑和它的目的-艺术之间去谈论来来回回。

小汉斯:当然,展馆和其它的临时性建筑所留下来的财富,对建筑和艺术产生巨大的影响,并且对理论和实践都具有持续性影响,为实验性的空间产生了新的范例。2006年在蛇形,茱莉亚•佩顿-琼斯(Julia Peyton-Jones)和我邀请了库哈斯和瑟希尔•巴尔蒙德(Cecil Balmond)一起设计蛇形馆,库哈斯说,从开端出,他就想要其成为一个内容机器。我们就将展馆和我的“马拉松”模式结合起来,一年一度的二十四或四十八小时知识节,我2005年开创于斯图加特。茱莉亚在2000年和扎哈•哈迪德(Zaha Hadid)一起发明了展馆的想法;每年一次,一个建筑师受邀来做一个临时馆,这样蛇形在三个月里,就有了一个新的羽翼。即使这空间存在的时间不长,却是对艺术机构的一种永久性的再创造。

托马斯•德蒙:在展馆或临时性建筑中展出依然是例外,就好像是马戏团来到城里一样。通常在我的展览里,建筑先于邀请,想到我所做的作品的特征,我需要看看建筑是否允许我以合适的方式进行展示;对建筑的修辞上的清晰分析比一切都重要。当我要建筑师和我做一个项目时,我将他们看成是现有建筑和我之间的调停者。我在柏林新国家画廊的展览,我们早就觉得,对称性,透明性,都是密斯建筑中被评价过高之处。我的合作者,伦敦的Caruso St John建筑事务所,想要对展览的整体室内设计进行把握;现存的建筑使人们不得不走一半的路程进去买票,只有这样才抵达展览之地。但建筑的介入也有一个叙事性的根基:我当学生时在巴黎晃悠的体验,不懂当地语言,也不认识任何人。我觉得所有精彩的现代主义建筑都在排斥我,它们表面的透明度大部分都被染上尼古丁的威尼斯式百叶窗给遮住了。我对密斯的现代建筑的玻璃珠宝感觉正是如此。对我而言,与建筑打交道就是关于邂逅和操纵,二者对我们所置身其中的建筑既好也不好。一个展览不仅仅意味着房间里堆积很多艺术作品,尤其是如果你工作得和我一样缓慢。它应该是你记忆的枢纽,能让你后来记得的东西,是时间中的驿站,而不仅仅是另一个目的地。我明白这不全然是一个理论,而是一种体验。

朱利安•罗斯:似乎你所达到的是对经验的建构或再建构。也许这一形成体验的重任正是我们今天所看到的艺术和建筑的融合之处?

斯蒂芬•霍尔:材料本身在形成体验时产生了一个重要的作用,可以被认为是另一个互动之地。艺术家塔拉•多诺凡(Tara Donovan),痴迷于对某种单一的材料进行转换,开始自己的创作。我们一起为VCU当代艺术学院合作一件作品,以材料为始,最终模糊了材料与体验。如今,艺术和建筑之间渗透性的分界中最令人激动的一面是所有的材料,都可以作为艺术元素产生作用。在我举出的例子中,我们所涉及的建筑,混凝土构成,表面是蓝-绿的锌和巨大的玻璃片,部分是散光的绝缘玻璃Okalux做成。谈论作品将终于哪里,尚为时过早,但塔拉已经对这些材料做出了回应,建议用这样的方式使用它们:作为结构和外表,能够对它们的建筑作用做出反应,消解它的稳定,并与之融合,毫无疑问,这确实丰富了建筑体验。但对我而言,体验超越了物质性,也许通过空间达到了运动的视差。空间并非是一系列的空隙,更像是体验中的音乐。

海尔•福斯特:这些现象学问题都很重要。无论何时,当技术进步对身体体验产生一种能感觉到的威胁时,它们就会出现。想想柏格森和机械性,或海德格尔与“世界图景”。极简主义者们利用梅洛-庞蒂来反对中和了的波普世界,希望能重新获得感官上的直觉性。这种倾向是激进的,但却并不为过:即使在当时却也为时已晚。我和下一个人一样,珍惜这种直观体验,但我们也必须得承认,从任何意义上讲,这都是非常稀有的。通常的情况都是完全相反的,是虚假的现象学,现今艺术和建筑的重要问题是如何突出一个中和和直接通常无法分开的情势。将其进一步审美化?正常化?质疑它?探讨其中的另一些可能性?

海尔•福斯特:这些现象学问题都很重要。无论何时,当技术进步对身体体验产生一种能感觉到的威胁时,它们就会出现。想想柏格森和机械性,或海德格尔与“世界图景”。极简主义者们利用梅洛-庞蒂来反对中和了的波普世界,希望能重新获得感官上的直觉性。这种倾向是激进的,但却并不为过:即使在当时却也为时已晚。我和下一个人一样,珍惜这种直观体验,但我们也必须得承认,从任何意义上讲,这都是非常稀有的。通常的情况都是完全相反的,是虚假的现象学,现今艺术和建筑的重要问题是如何突出一个中和和直接通常无法分开的情势。将其进一步审美化?正常化?质疑它?探讨其中的另一些可能性?

朱利安•罗斯:我同意斯蒂芬所说的,运动在这里是关键的一个词。建筑的基本属性一直以来都是而且仍将是它通过运动介入主体的能力。大多数虚假的现象学,在于一个被抑制的主体。建筑师依然能够从循环流通、通过空间移动的基本需要中获益?

或者,运动已经不再足矣:我们是否是在一种无望的分散中循环着?

小汉斯:建筑还有其它的方式来激发观众。重新回到蛇形馆中,一种方式就是通过计划程序进行工作,将空间变成一个对话的场所,创造一个信息空间,不仅是我们所说的与信息时代有关的意义层面,而是知识和真实介入的真正交流。今年的展馆暗示了另一种策略:根据记忆的层次去与观众发生关系,我想当托马斯谈到他的展览将成为记忆的中枢时正是此意。是赫尔佐格&德梅隆和艾未未合作的结果,对建筑形式进行了重写。建筑结构一半是埋在地下的,实际上这恰好挖掘了之前这里的十一个展馆的地基。这种建筑见证了历史的记忆,从这种意义上讲,它采取了艾瑞克•霍布斯邦(Eric Hobsbawm)所说的那种形式“反对遗忘,”抗拒体制性的善忘是我们这个涣散的年代的症候。对我而言,结构本身并不特别;它抗拒被缩减为一个图像,不似当今的很多建筑。由于一般的结构被埋在地下了,展馆都没有一个人那么高。穿过肯星顿(Kensington)花园,你几乎能穿过它 。

希拉里•罗德:然而,有时候我也怀疑,奇观是否并不比建筑本身变得更重要。伦敦的新建筑和建筑之地常常吸引我的目光:这些建筑正如何被建成,他们在之前建筑的顶部或作为之前建筑的一部分被修建的方式,都让我产生思考。我喜欢看Shard是如何建立起来的。现在它完工了,但却并没有那么迷人。当我看今年夏天在工作室看奥运开幕式时,我什么都能听见,却只能看到活动上方的天空。体育场里的节目编排很棒,热气球后退,邦德的飞机进来,邦德和女王一起跳伞。我喜欢超越真实事物之外的空间。很刺激,但这并非我们以为能在体育场看到的一切。

朱利安•罗斯:在建筑中,和奇观紧密相关的一个属于是地标性(iconic)。地标性建筑在法西斯奇观建筑里确实占有一席之地,算是合成艺术(Gesamtkunstwerk)的不详产物,如海尔近期在艺术-建筑区(2011)里所言,地标性建筑在当今的新自由意识形态中起着关键作用。斯蒂芬,你的一些项目从形式甚至平面上都试图达到城市的规模,我想起了垂直摩天大楼,不过依然保持了现象学和物质介入层面的更人类的规模。这些特征是否都独一无二呢?

斯蒂芬•霍尔:是的,在逻辑之外找到第三处更重要。地标性建筑以内在空间和都市连接的代价走向价值的永恒形式。但那些特征却是最重要的。创造了这些之后,我们完成了与众不同的形式,那就是伟大。但我不确定我们当下工作的方式是否能让我们看到这个。我们的注意力都被分散了。也许紧急的问题是信息与体验的分离:运用建筑的力量打破媒介和体验无处不在的自动混合(硅谷的领导者们都认为这很枯燥无聊),这种力量通过空间和光,运用材料的触觉体验,对身体的运动产生作用。仅仅反对这种单调沉闷并不重要,至少我们不能再以这种反对为开宗明义了。我们事先的每个项目都是一种可能性方式,只因为有足够的人相信另一种方法存在着,这些人有工程师,开发商,客户。

海尔•福斯特:斯蒂芬,我不确定将信息从体验中分离出来是否可能。涣散本身并非无望;对本杰明而言,它是体验的现代模式,相向的建筑。浸入则是另一种情况,然而也是我们今日时常遇到的情况。其实也更糟糕:如果不是通过推论完成的话,有时候我会接受那种通常的偏离,库哈斯称之为垃圾空间(Junkspace),如果不是和相应的部分出现的话,是“控制的空间,”那种监视下的空间,谷歌地图以计算方向所勾勒的那种空间。即使以良性的方式,如果你喜欢那个,你就会爱这个!这种计算法的质询并不那么良性。这种体制认识你,能预测你,因为它有你所有的数据。那是一种超越奇观的秩序,不仅仅是视觉上的,甚至是空间上的,将任何从艺术或建筑中所产生的反应复杂化了。艺术和建筑如何一方面突出垃圾空间,另一方面有控制空间呢?在二者的间隙中,我们能够穿越斯蒂芬和他人所涉及的独特空间,但那是在享受假日啊!

托马斯•德蒙:雷姆的垃圾空间难道不是如此的,只不过现在被称为扩张之地?在任何情况下,你手中的小设备给了你一个机会,重新融合进你的环境中,尽管是通过分享信息而非空间。作为形式的信息是什么呢?社会的?还是截然相反?

西维亚•拉文:如今,对于建筑的接受出现这样的两种情况,一方面将其看做是完全的具有决定性的物体,另一种情况就是将其看做是原初的体验:坚持对抗我学,一个感觉上的逃离之地。没有一种方式能够达到,将神经系统和思想链接起来的活动链是思考的重要领地。当今最有趣的作品每次并不是在一条链上运作。托马斯在悉尼的The Dailies,涉及了酒店艺术,室内设计,摄影,城市漂流,氛围干预。我可以想象孔狄亚克在探索效应的构建时,用The Dailies而不是皮格马利翁雕像作为哲学对象。其实,我对效应的兴趣始于一个简单的事实,因为它和体验、感觉或感知这样的词并不相同,要不是在概念上歪曲的话,这些都变得日益暧昧。它激发了对依然影响现象学的本质论的思考。效应,就如建筑,一直都是由必要好好进行组织建构的,而不是原本就在那里。通过这一过程,建筑与历史性决定社会和政治力量的更广阔的范围,发生关系,冲突,以及对此产生抗拒艺术与斡旋的过程产生的关联越多,艺术和建筑就融合就得更多。

海尔•福斯特:当我听到效应这个词时,真想抓起枪来。 一个不公平的反射,我知道,但是效应对我而言,似乎是如今很重要的一个意识形态媒介(一个更糟的植入情绪),因为比假的意识更有效果性。但是西维亚,我喜欢你将效应作为将体验复杂化的一个术语,从而接受了技术性的斡旋,例如,这并不强调身体上的直观性。神经系统能否通过为人体开放新的可能性而受到支配呢?或者,我们去屈从于更技术化的僵硬呢?这种虚假的对立,也许对当今一些政治和建筑的政治学起到产生有用的启示性。关于这一点,我想知道我们会讨论的互动的模式是否是围绕一个启发式概念或共享项目的艺术和建筑的融合。历史上的例子是俄罗斯构成主义的“构成”,艺术家和建筑师在寻求适合工业年代的进步性创作时,以自己的方式所追求的一种启发式创作。这并非与结合或借用夸大或贬低有关。这是对每个学科已有术语的挑战。在我们目前的现代化阶段,当代版的“构成”是什么?

菲利普•拉姆:如果我们当今需要能将建筑师和艺术家联系起来的探索,那么这就是氛围的问题。我们是否生活在一个“氛围的年代?” 彼得•斯洛特狄克(Peter Sloterdijk)认为,当下的挑战是设计氛围,因为我们生活的星球日益正变成一个巨大的室内空间,我们自行对空气进行调节。我觉得,设计氛围,不可见的,气候,是至关重要的。新技术,就如气候软件,使得我们不仅能设计固体,而且能设计真空,从对流运动到湿度。

朱利安•罗斯::你是如何从一种刺激性反应中脱离出来去实现这些现象,变成海尔所说的更积极的干预呢?或者说,它们只不过产生另一种控制而已?

菲利普•拉姆:在身体和氛围的层面做建筑,能够通过产生没有墙面和天花板的视觉和固定定界的空间,给居民更多的自由。这是一种新的空间方式,比美学或程序化更具有心理和持续性意识。在我们在丹麦的Louisiana博物馆的Domestic Astronomy [2009]中,我们将艺术空间作为一个挑战新欧式建筑能量规则的实验室而使用。这些规则允许一个房子里不同功能的空间在热度上可以隔离,这样它们就能保持一定的温度从而减少能量的消耗。这些规则说明为什么在房间里,人们的着装和行为活动会有所不同,例如,厨房的温度要保持在18摄氏度,于是的温度是二十二摄氏度。但是,为了严格遵循这些,就要放弃现代化过程中所获取的自由规划和空间持续性,回归到十九世纪对规划的理解上,在当时,房间是通过墙和门彼此分开的。我们通过原本就存在的物理运动(热空气上升,冷空气离地面更近)而避免这种回旋。我们可以通过将空间置于不同的温度中而将它们容纳,无需勾勒出房间的轮廓。这一经验成为了我们此后实现很多项目的起点。

西维亚•拉文:我得承认,任何人让我进入他们做的东西里时,我都会起鸡皮疙瘩,这样我就会经历真实的体验或遇到一个更好的环境。我对他们的真实的添加,既非感觉上的给予,也不是控制的机械化的萦绕,而是一种分类型的错误,它们如此深刻,以至于对我产生了极致的换位之感。对自己保持真实!一方面建筑业处于世界经济和环境危机的衷心,对这种“真实”发展处的有效反应将组成建筑对不远的将来的重要影响。在建筑与这些真实的关系里,既非次要也并不优先,它与二者的距离至今说明,这个领域对我们去理解影响我们的可能性环境日益重要。

海尔•福斯特:“氛围”引起了我的警惕。它意味着一个关联的世界里显著的无形在各个方面都需要“光亮”(就如建筑中的“光建构”),和过去对技术分离的幻想并无二致(如今在电脑时代,又进行了更新),加快了现实感丧失的步伐。建构是一个乌托邦的想法,当时,那是一个乌托邦的年代。但我们的年代并非如此,也许也不应该如此。有太多的生搬硬套的乌托邦主义,太多的技术主义,如今,甚至或者说尤其在艺术和建筑的交叉中。伴随着“无重的”技术,有一种对工业设施非常实际的坚持;碎石和垃圾空间相继出现在国际领域中。艺术和建筑能做的就是突出老式结构和新体系之间的不和谐,我们不同的现代性之间的非同步性。

朱利安•罗斯:我对于氛围的关注,除了光外,就是它一直所蕴含的泡泡。我们从班纳姆的“家并不是一座房子”知道这点,我们也从斯洛特狄克那里知晓这点,他告诉我们氛围,也告诉我们泡泡。氛围一直是“温和的”环境;所以你需要一个泡沫将你封存在里面。一点你被封进了泡泡里,社会互动就看起来很不一样:我担心唯我论的氛围。更糟地说,一种“通风棚”,后现代的重复,在那里,建筑的构成外壳等等都被简单化被忽视了,认为氛围比形象更重要。

菲利普•拉姆:氛围和泡沫并非是统一的。它们可以使用的能量被区分开来。如果我们使用干净的可循环的能量,我们就能创造新的氛围式环境,无需泡沫的包围。历史上,氛围的设计方式是两种:开放的和封闭的。第一种是和能量的丰富有关,就如伊夫•克莱因1950年提出的空气建筑一样,当时每个人都认为核能是无限的。第二种是和70年代的土壤危机有关,如今全球都对此很重视,人们意识到空间应该被隔离起来,从而减少稀有资源的使用。如今我们进入了一个可以提供设计新自由的能源再循环的时代。我们为台湾的台中航站公园(Taichung Gateway)的项目中,我们只是通过使用再循环能源将冷空气吹到外面,持续性地形成一种新形式的公共空间,创造出一个环境舒适的地方。通过避免核能,石化能源,我们也能避免泡沫。这个例子表明,也许“建构”真的是为工业时代设计的,对氛围的探索表现出了潜在的物质和环境条件,甚至激发了我们这个时代的社会和政治现实。对这些环境的干预也许不可避免带有政治性,即使它们并没有明显的批评立场。

得利特•玛格丽特:物质和非物质之间的焦急对思考确实很重要,但在探讨范围或环境时并不需要讨论。二者之间的交集类似电影和摄影。使用这些形式时,我并不是说我已经将作品从体验的领域里脱离出来;我看到作品在艺术的创作中严密进行,分析和描述模式都在其中。海尔,我同意,垃圾空间和监控地带是当今艺术和显著重要的交汇点。我感觉建筑师和艺术家在这些发展中起着一个同谋的作用。二者在高感度控制的空间语境下,都被要求能提供一个“公共体验”。尽管使用者在二者的交汇处创造了一个公共空间,城市评论家安妮特•巴尔多夫(Anette Baldauf)在她对空间的调查如维也纳的MuseumsQuartier或洛杉矶的CityWalk时说起,它们首先承担着重要的消费目的。它们多少让我想起了90年代中,学院批评被学院本身突然而又微妙地并入。我对建筑师的理解,还有艺术家,并不是太关注他们能否创造“更好的空间”和“更好的环境”的能力,而是他们是否能挑战我们的空间观,一种肯定而又否定的方式。

希拉里•罗德:当投影边看做是分物质或氛围式样的时候,用海尔的话说,光,那么就需要大量的具体设施来产生投影。我并不是限制我作品的这种维度,其实我是鼓励二者之间的张力的。但同时所有的这种设备,即使是光从一个投影仪转向被投射的图像,这也是一个有利的存在,将投影仪和墙以及建筑联系起来。例如,我的作品《条纹人》(Striped Man,2001),受到了巴塞尔Museum für Gegenwartskunst的墙面布置的启发。在一个巨大的长方形画廊里,一个T形的墙将房间分割,这样一半就可以照见另一半。《条纹人》回应了这种空间布置,以不同的形式做成了三个巨大的从地板到天花板的投影;一个长的连续性的双重投影;一个垂直的投影;以及一个U形投影。这种分隔墙的位置意味着你不可能一次看到所有的投影;当你穿过空间时,一些被暴露出来,另一些就被遮住了。就如我的很多作品中,产生投影的空间语境和设备几乎成为了观看它们的障碍。这些空间在它们的实际组织意义上,被高度控制。但是被投射的录像更不用说了,因为它们更具描述性,几乎完全受到拍摄主体的控制:它们有时可以是分裂的,有时又很缓慢,几乎静止。我喜欢这种不可控的状态。我觉得投影本身有时比投影仪或DVD播放机更具流动性。我觉得好玩的是人们经常忘记作品采用的形式,它们是投影或是在显示屏上展示。我希望录像、空间和设备的构成能够一体化运作。但是建筑经常支配我对布置排列的看法;在电线,设备,投影的摆放上,我从未觉得自己有很多方法应对。对我而言,一切都围绕建筑。

朱利安•罗斯:在描述你的作品时,你似乎达到了海尔刚才提到的不和谐和非一致性。但是就如多利特对挑战空间观的观点,这是否是建筑没有的一个任务?建筑并不能产生震惊,停下来或反思的时刻,因为它有功能,程序,有它一脉相承的东西。也许还有一种方式,并不只是建立在可见性上?

海尔•福斯特:我不觉得是临界距离或不存在。一个方法就是Kracauer所说的孤注一掷,或我所说的加倍的模仿。你拿走给你的然后过度使用它;拿走坏的并令其变得更糟粕。在垃圾空间的世界里,这种策略也许对建筑而言是可行的,但是在艺术中也是可能的:伊萨•根泽肯(Isa Genzken),托马斯•赫赛豪恩(Thomas Hirschhorn), 瑞秋•哈里森(Rachel Harrison),都长于我所说的加倍的模仿。如果垃圾空间没有别的面,也根本没有外部,在它的世界内依然能发现裂缝,挤压这些裂缝,打开一个小的逃跑屋。逃跑屋 ,不是临界距离。

朱利安•罗斯:但我觉得,这种过度的策略是会终结的,尤其是在面临越来越多的中和时。一方面,艺术和建筑(尤其是后者)已经成为了奇观,负面影响和浸入的主要源头:这些日益复杂和势不可挡的创作很难超越,在任何情况下,它们都不需要更多!仅仅关注环境条件,我们能否对此能否担负起这个责任?建筑和艺术难道不具备创造条件的能力而不仅仅是批判它们?建筑也许一直就有这个权力,即使很少使用,而艺术,通过我们正在讨论的这种交叉,对公共领域渗透得更深,却似乎很难具备这种力量。

海尔•福斯特:我希望这不是个非此即彼的问题:批判或创造条件。

托马斯•德蒙:也许并非如此二元化的问题?比如,目前为止我和设计师最集中的合作是与Caruso St John事务所在苏黎世为Nagelhaus的项目,我们两年前丢掉了。我们要求在一座野兽派风格的高速桥下做个广场方案。这个广场并没有完全达到城市再发展的瑞士水准—-嗑药,锐舞,性,你了解到的这些—-以艺术的方式介入:一种改变体验的方式。我们想到以社会功能来创造一个空间,能通过它的实用性来确定它的存在:一个二十四小时的餐厅,在苏黎世并没有,但却是非常非常当代的产物。但这个显然不够。问题是:我们怎能够提供这种功能和体验,同时又能调整人们对空间的看法?合作有点像乒乓球比赛,我的构思是重庆的一个有名的房子,原先的主人是吴氏,他们不想卖给开发商,但2007年还是被强拆,我们提议这座房子在苏黎世的桥下重建。

朱利安•罗斯:很高兴,你回到了对公共空间介入的话题上,这点多利特早些时候提了出来。我觉得,它提出了关于关系没学的终极问题,也许当代性试图令环境的创造等与卓绝画上等号,但却大部分地丧失了批判性。关系美学试图通过建筑,让艺术面向新真实生活和社会空间的新的可能性,当然,它所暗示的欢乐的“体验”一直是娱乐和消费之一(部分上如此,因为它所激起的“真实”已经就是垃圾空间。所以,很多装置艺术和作为装置的建筑都提出了问题:关系美学之后,公共体验的命运在何方?我们能否将艺术和建筑想象成以有效的政治方式在空间中运行?

托马斯•德蒙:我相信,项目本应该以向空间和历史致敬的方式满足场地的需求,无需说教。吴家钉子户表现了建筑上的反抗—-对个人空间要求的同时拒绝以城市化改造或“进步”的名义而进行的再安置—-回应了(并非批判)了公众的自以为是。我们中标了,但是右翼却提出了反对,拿室内失效的洗手间的花费说事。最终通过投票的形式,他们赢了。我在这点上的主要决定是不要进行公开讨论(我觉得这说明了艺术和建筑,甚至艺术家和建筑师的量)。我认为艺术家是无法从这种平台的政治中获胜的,艺术本身应该以一种截然不同(并非安抚)的方式自行辩解。我并不害怕公开讨论,但是我意识到我并没有赢得大多数;政治家也必须如此。我只想赢得独立思考的人。亚当•卡鲁索(Adam Caruso)孜孜不倦地做了工作,去说服选民。讽刺的是,左倾艺术界一片哑然,在方案落选对方获得百分之五十一的支持率后,却表现得很震惊。但是在城市里,我们还有很大部分区域,那里应该可以做项目。右派煽动反对的海报在苏黎世到处都是,依然令我骄傲,甚至比实际开工还要令我自豪:花五百九十万弄堆废物!Nagelhaus,一个金光闪闪的洗手间!其他艺术家可曾享受过如此待遇?

文/ Thomas Demand, Hal Foster, Steven Holl, Sylvia Lavin, Hilary Lloyd, Dorit Margreiter, Hans Ulrich Obrist, Philippe Rahm, moderated by Julian Rose

译/ 王丹华