彼得•斯特劳迪克的《空中的恐怖》

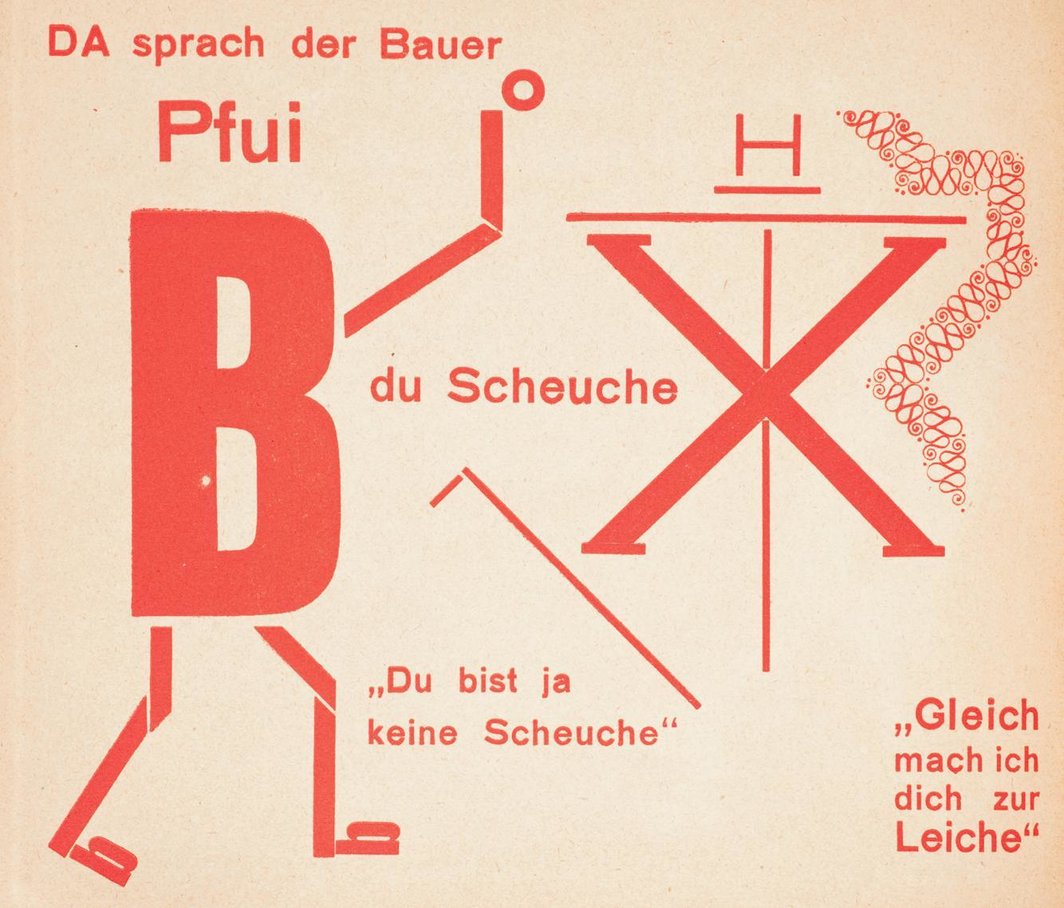

彼得•斯特劳迪克(Peter Sloterdijk)就是那种很不寻常的人物,一名公共知识分子。他与人合作,在德国电视台联合主持一档文化论坛《哲学四人组》,1983年以《犬儒理性批判》(Critique of Cynical Reason)而跃入人们的视线,这是一项对浸染于犬儒主义中的现代性自我意识的广博研究,“内里敏锐,向外则被保护起来”,美国出版人称之为“二战后最畅销的德国书”,这本书付梓的题目不少于二十种。最重要的作品是《球体I-III》,它探索了上万个空间,小到子宫的小球体大到国家民族领域,这些空间对于生命的形成具有重要的意义,但却经常被哲学家们所忽略。因其运用了具有争论性的整体论手法,斯特劳迪克 不时地制造着麻烦:1999年他发表了一片文章《人类公园守则》,对德国所禁忌的语言的衍生和选择上,进行了冒险尝试,试图思索人类这一族群是如何在基因掌控的时代,得到保护。他的短篇《来自空中的恐惧》,可以说是《球体III》的分支,引起了很多争论。

在书中斯特劳迪克写道:“任何想了解这一时代独创性的人们,必须得想到…恐怖主义的实行,产品设计的概念和对环境的思考。”从本质上讲,《来自空中的恐惧》将这三种事物的历史结合在一起, 斯特劳迪克相信,也正是这种结合,决定了上个世纪的现代性。他提到了第一场毒气攻击,1915年4月22日,在比利时的Ypres