明信片、传真和电子邮件的打印件苍白地躺在玻璃展示柜里。胶合板架子上放着一排排展册。一面展墙上贴着各种图表,另一面挂满了看似相同的照片。一组显示屏上,说话的人正在解释些什么。一个黑暗的角落里,幻灯片投影仪缓慢地切换轮盘中的图像。附近,一台16毫米电影放映机伴随着催眠的旁白呼呼作响。一张被照亮的桌子上摆满了标有便利贴的文件和剪报。每件展品都附有艺术家写的长篇解释文字,这些文字也印刷成册。

如果这听起来很熟悉,那么你已经看过研究型艺术(research-based art)了。虽然具体的元素各异,但这种艺术形式的特点是依赖文字和话语来支持大量的研究材料,并在空间内分散展示。水平陈列(展示柜、桌子)比垂直陈列更常见,整体结构是做加法而非浓缩,遵循的是越多越好的逻辑。每当我遇到这样的作品,我就感到一阵轻微的恐慌:要花多长时间才能看完这一切?

但我很少感到惊喜。如今,研究型艺术已经不是什么新鲜事物,在几乎所有严肃的展览中都有它的存在。但它从未被明确定义过——或者说,从未被批判地讨论过。研究型艺术与其他1990年代以来出现的趋势(如艺术家策展或“档案转向”)有很多类似之处,但又不完全一致。[1]

研究型艺术的主要先驱并不难辨识:路易斯·海因(Lewis Hine)的摄影纪录传统;由汉斯·里希特(Hans Richter)定义,克里斯·马克(Chris Marker)和哈伦·法罗基(Harun Farocki)等电影作者实践的散文电影;以及玛丽·凯利(Mary Kelly)、苏珊·希勒(Susan Hiller)和汉斯·哈克(Hans Haacke)等艺术家的跨学科观念主义(他们在1970年代的实践分别涉及精神分析、人类学和社会学)。话虽如此,艺术教育的改革可能比这些前辈对研究型艺术的发展更具决定性的影响。虽然研究型艺术是一个全球现象,但它与1990年代在西方尤其是欧洲兴起的艺术博士项目密不可分。根据艺术史学家詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)2012年的调查,欧洲共有72所教育机构提供艺术实践(studio art)博士学位,其中英国就有42所,与此相比,加拿大仅有5所,美国7所,巴西4所。[2] 与艺术硕士学位(通常艺术家会取得的学历)不同,博士项目通常要求艺术实践与写作研究相结合——要么单独写一篇与实践相关的论文,要么在艺术作品中加入研究材料。虽然下文讨论的一些艺术家并不出生在西方国家,但他们都曾在欧洲或北美的艺术院校接受教育。哪怕没有博士学位,这些艺术院校的知识氛围,以及被全面吸收进入新自由主义价值系统(如“投资回报”,“可衡量的影响”)的教育行业状况也影响了他们的创作。

我们有很多理由对当下的艺术博士热潮提出质疑。其一是它加剧了艺术教育中业已存在的经济特权等级制度。另一个原因是,在学术化的压力下,艺术变得温顺、系统化和职业化。对艺术家黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)来说,“艺术研究”(artistic research)甚至已经成为一门新学科,以规范、监督和确保标准流程的再生产。[3] 但正如埃尔金斯指出的,在过去艺术家所写的具有影响力的文本或宣言中,基本没有哪篇能符合博士学位论文的要求。因为一些最好的艺术家写作往往是基于信仰和冲动,而不是依靠苦心研究和同行评议。

我的重点并不是新自由主义下的大学教育(关于这一点已经有很多讨论),也不是从知识生产和认识论角度分析艺术研究——我认为这是一个更大的历史类别,研究型艺术只是其最近的一个子集。[4] 我不想在更长的时间线上回顾战后艺术教育历史(艺术史学家霍华德·辛格曼[Howard Singerman]指出的从工匠式技能训练到话语性实践的转变)。[5] 我也不会探讨影像作品(史德耶尔已经很好地描述过这条脉络),尽管这类作品与本文所讨论的实践有很多相同的关注点。

我的目标是分析艺术研究所采用的形式,艺术家生产的知识类型,以及观众对这些信息汇编的反应。我的观点是,研究型装置艺术——其展示方法、信息的收集和空间化、研究模式、观看主体的构建,以及与知识和真理的关系——需要结合数字技术的同期发展来理解。

蕾妮·格林(Renée Green)的装置《进口/出口放克办公室》(Import/Export Funk Off,1992-93)是研究型艺术1990年代初作为一种新的混合类别出现时的典型代表。[6] 主题上,它探讨了非洲离散文化、波西米亚和亚文化。形式上,这件作品由金属层架组成,上面摆满了从德国评论家迪德里希·迪德里希森(Diedrich Diederichsen)那里借来的书、杂志和照片,他为这个项目接受了长时间的采访。格林的影像记录总时长超过26小时,观众可以观看这些资料,或是查阅其他录音和阅读材料。《进口/出口》打破了先前的艺术研究模式,因为它邀请观众成为作品的用户,他们可以随意探索并组合作品提供的信息碎片,甚至将这些资料用于自己的研究(或者至少扮演这个角色——注意一个标有“数据”的箱子顶部放着一双白手套)。1995年,格林推出了作品的CD-ROM版本,她认为与展览空间相比,通过数字超链接可以更方便地使用这些研究资料,因为观众在展厅里总是时间不够。

《进口/出口》创作于互联网普及之前,它预示了一种之后成为常态的分散型知识模式。格林没有像哈克那样通过一个明显的作者声音来传递信息,而是表明知识是网络化、协作式和持续生成的。值得注意的是,她所用的模式并不是互联网,而是超文本(hypertext):一种基于语言和视觉信息之间链接的非序列化写作形式,后来成为互联网的关键结构协议。超文本允许读者在大量信息中探索自己的阅读和理解路径,因此被乔治·兰道(George Landow)等评论家称为后结构主义作者理论的实现,是德勒兹和瓜塔里的无中心根茎理论的虚拟实例。[7] 在一篇反思《进口/出口》CD-ROM版本的文章中,格林引用了兰道的话:“数量消除了掌控和权威,因为人们只能对文本采样,而无法掌握它。”[8] 1993年,格林曾说她的策略是有意避免简单的知识输入:这件装置“嘲讽说教主义”,展示了“事物的复杂性”,而不是“对事物存在方式的某一种特定权威性陈述。”[9]

除了格林之外,其他研究型艺术先驱包括土地用途研究中心(Center for Land Use Interpretation,洛杉矶,成立于1994年)、MAP Office(香港,1996年)和Multiplicity(米兰,2000年)等跨领域团体,以及安东尼·蒙塔达斯(Antoni Muntadas,西班牙,出生于1942年)等老一辈艺术家。这些第一阶段的艺术家通过访谈、批判性制图或数字档案等方式对不同主题进行第一手调查。他们将研究视为一种公共资源,在交互显示屏和网站等新媒体界面上发布自己的田野研究成果,研究材料从墙上转移到层架和桌子上,观众可以按任何顺序阅读,同时,多方向的视听环境明确拒不设置任何特定观看路径,或提供任何概括性叙事。[10]

需要强调的是,对格林和她那一代艺术家来说,这种反对作者权威的态度不仅是对后结构主义的回应,也受到女性主义和后殖民理论的影响。这些理论对线性历史观提出不同角度的批判,将其视为进化论的、单义的、男权的和帝国主义的。某种程度上,这种对主宰权的拒斥可以看作是北美对法国理论的一种特别回应:在学术界和艺术院校中,后结构主义中的反基础主义(包括“作者之死”)被转移到身份问题上,成为新的批判基础。作者主体的情境性(situatedness),主要体现为艺术家对自身“位置性”(positionality)的敏感度,变得相当重要。惠特尼独立研究项目(Whitney Independent Study Program)成为这一趋势的主要孵化器,学生们参加的研讨会主题包括德里达的延异(différance)和利奥塔的宏大叙事的终结,以及法兰克福学派批判理论、女性主义、精神分析和后殖民主义。

对线性论证和作者声音的拒绝,加上信息的重组,以及通过新的数字技术实现知识集体化的承诺,艺术形式的决定性重构就此完成。空间化和网络化的信息摆脱了主导1960和70年代艺术的序列性。有意或无意地,这些新的理论视野带来一种后诠释学(post-hermeneutic)立场,换句话说,人们在面对强行诠释时产生了犹豫态度。一个项目可能“探讨”或“关注”某个主题,但没有义务给出结论或提供任何容易消化的信息。回过头看,我们可以发现,数字超文本和后结构主义的非线性特质是把双刃剑。一方面,它促进了权威叙事的瓦解,但同时也催生了大量让人难以理解或无法有意义地把握的信息。

![马里奥·加西亚·托雷斯,《漫游Share-e-Nau(电影梗概)》(Share-e-Nau Wanderings [A Film Treatment]),2006, 19张热敏纸. 展览现场, 格拉兹艺术与媒体中心, 奥地利, 2014.](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id14497/article03_1064x.jpg)

研究型艺术的第二阶段与第一阶段在时间上有所重叠,但与第一阶段不同的是,它的特点是与新技术的反比关系,对数字媒体的抗拒,以及对过时和模拟技术的迷恋:比如35毫米幻灯片、胶片、唱片机等等。1990年代中期的过时技术转向还伴随着另一个令人意想不到的回归——对叙事的回归。在这批艺术家的作品中——包括马修·白金汉(Matthew Buckingham)、塔西塔·迪恩(Tacita Dean)、马里奥·加西亚·托雷斯(Mario García Torres)、傅丹(Danh Vo)等——信息以碎片化的形式呈现给观众,但这种根茎式结构受到一种较为传统的叙事方式的制约,尽管此处的叙事往往是高度省略和主观的,但它并不邀请观众自由探索。相反,各种元素以特定的顺序出现(一排附有图说的图像、一系列幻灯片、一部有旁白的影片)。曾主导1960和70年代艺术的序列性部分地再度出现。之前受理论影响而对权威叙事的拒斥,现在被展现个人微观叙事(有时是虚构的,比如加西亚·托雷斯的很多作品)如何以不同方式与历史相碰撞的愿望取代。[11]自我成为将过去的碎片至少暂时粘合在一起的胶水。

艺术史学家哈尔·福斯特(Hal Foster)2004年的一篇文章从精神分析角度解读了这一趋势,他称研究型艺术具有“档案冲动”(archival impulse)。艺术家展现出“将不可连接的事物连接起来”的意愿,类似于妄想症患者将不相干的事物联系起来的能力,并且总是以自我为中心。[12]福斯特提到了互联网,但主要是为了将其虚拟界面与档案艺术的物质性和触感相对比。他没有提到,事实上,互联网正是这种艺术的关联主义意识的技术推动者。

因此,我想对福斯特的论点做如下修订:艺术家们建立的连接与其说源于他们对社会条件的无意识病理反应(福斯特认为,这种想要建立联系的愿望是社会失序导致的),不如说是他们将自己越来越常用的搜索工具内化所产生的效应。这一态度可以从加西亚·托雷斯的如下观察中看出:

“显然,[互联网]总是我与某一主题的最初接触点,常常,它引导我以一种没那么方法论,但更为丰富的方式进行调查。它将普通人、日常生活中的人与书本或官方资料放在同一平面上。互联网时刻都存在,我不会因为它常常出错而责怪它。我喜欢它。还有什么更好的方式能将调查引向矛盾或离真相更远的地方。而正是在那里,我们才能发现潜在的有趣关系。”[13]

换句话说,互联网将艺术家研究者从学术范式中解放出来,让不同类型的研究成为可能并获得验证——这种思考方式主打漂移而非钻研,强调创造性的模糊而非专业知识,看重可获取性而非象牙塔。尼古拉·布希欧(Nicolas Bourriaud)创造的新词“符号宇航员”(semionaut)也许是对这种方法的最佳描述:艺术家从一个能指漂移到另一个能指,在文化符号间创造蜿蜒的轨迹。[14]与使用数字逻辑(超链接)来呈现初步研究的第一阶段相比,在第二阶段,数字漂移感反而以模拟设备展示。冰冷统一的等离子显示器被抛弃了,取而代之的是更怀旧的界面和物体排列方式。福斯特的“将不可连接的事物连接起来”的意愿不再是一种妄想症状,而更像是一种冲浪,延续了一条可以追溯到19世纪的闲逛者(flaneur),再到超现实主义和情境主义者关于偶然邂逅的轨迹——但现在这条轨迹的基础不再是潜意识,而是技术。

第二阶段的研究型艺术在研究和真相之间撬开了一个裂口:艺术作品不再完全根植于社会主题(移民、转译、女性劳动、环境破坏),而是通过虚构和主观猜想将不同线索串联在一起。加西亚·托雷斯创作了关于维托·阿肯锡(Vito Acconci)、马丁·基彭伯格(Martin Kippenberger)和罗伯特·劳森伯格等艺术家的“主观”作品。其他类似的名人堂可以在山姆·杜兰特(关于罗伯特·史密森[Robert Smithson]和案例研究住宅[Case Study Houses]的作品)和乔纳森·芒克(Jonathan Monk,他通过重制1960年代以来的经典男性艺术家作品发展出自己的职业生涯)的作品中找到。在这些作品中,艺术研究开拓了被主流历史叙事忽略的路径,但仍倾向于关注以白人男性为主角的艺术史经典,因此实际上相当于巩固了现有历史叙事,而不是对其提出挑战。

与此相比,同时期处理微观叙事最有力和最激进的方法是赛蒂亚·哈特曼(Saidiya Hartman)的“批判性虚构”(critical fabulation)。她在2008年的文章《维纳斯双幕剧》(“Venus in Two Acts”)中探讨了在面对档案的限制、排斥和删除时,虚构的必要性以及研究者需要思考的道德义务。[15] 在她的研究案例中,这个缺口是关于两个没能在“中段航程”(Middle Passage)中幸存下来的年轻女性的生活,以及如何赋予她们历史可见性这一棘手的问题。要想让虚构具有批判性,重要的是选择提取哪些历史以及为什么。

研究型艺术第三阶段可以说是完全后网络的(post-internet),我指的不是对数字逻辑的拥抱或回应,而是完全的寄居。这一阶段放弃了在不同链接间寻找关联的愿望,转向艺术史学家大卫·乔斯利特(David Joselit)所称的“聚合”(aggregation):对相对独立且可能象征不同价值或认识论的元素进行选择和配置。[16]乔斯利特认为,聚合体现了全球化的异时性(asynchrony),同时也反映了一种“搜索认识论”(epistemology of search),用他的话说:“在我们的当代数字世界中,更重要的不是创造内容,而是配置和搜索内容,找到所需并从中创造意义。”[17] 艺术家不再进行自己的研究,而是下载,组装,给予现有材料新的语境,以一种随意的方式重新挪用现成品。

这导致了一种混淆:搜索(search)变成了研究(research)。两者之间的区别微妙但很重要。搜索是通过搜索引擎寻找材料的初步阶段,是“Googling”。而真正的研究包括分析、评估和以新的方法探讨问题。搜索意味着把自身的想法改编成“关键词” 的语言——最可能搜出结果的既存概念,而研究(无论线上或线下)则涉及提出新的问题,阐释尚未被算法识别的新概念。

聚合性搜索-研究(aggregative search-as-research)的一种表现是趋向于展示现有的图像档案,比如阿克拉姆·扎塔里(Akram Zaatari)对哈什·迈达尼(Hashem el Madani)摄影工作室拍摄的肖像作品的重新呈现(《研究对象/工作室实践》[Objects of Study/Studio Practices],2007),或者泰伦·西蒙(Taryn Simon)拍摄的纽约公共图书馆文件夹的照片(“跳蚤眼睛的颜色:图片集”,2013)。还有一些艺术家聚合特定类型的图像:佐伊·伦纳德(Zoe Leonard)收集了数千张尼亚加拉瀑布的明信片(《你看我终究来到这里》[You see I am here after all],2008),或是玛利亚姆·贾弗里(Maryam Jafri)仍在持续搜集的后殖民庆祝仪式的照片(《独立日1934-1975》[Independence Day 1934–1975],2009至今),这两个项目都将图像以网格形式排列在墙上,让人联想到还没加载完成的图片搜索结果页面。

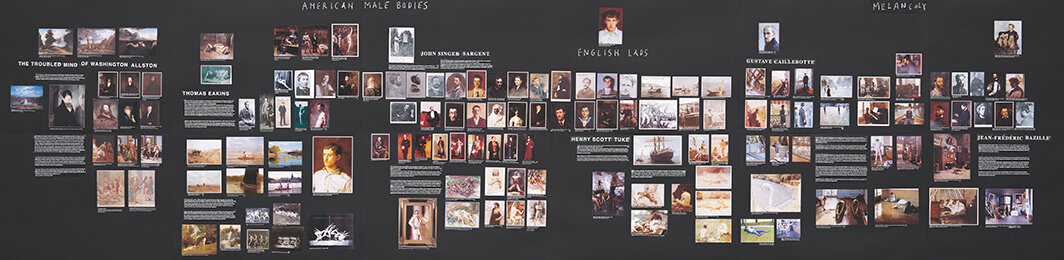

很少有艺术家将自创的阐释框架加诸于这类聚合作品上。丹麦艺术家亨里克·奥尔森(Henrik Olesen)的《一些出生于约1300年至1870年间的同性恋艺术家和/或与同性恋社会文化有关的艺术家 》(Some Gay-Lesbian Artists and/or Artists Relevant to Homo-Social Culture Born between c. 1300–1870, 2007)是其中一个令人耳目一新的例子。奥尔森明目张胆地用他无视时空顺序的酷儿视角来(误)读艺术史,将绘画和印刷品的数字副本以及现存学术研究的片段按不同主题归类,如“女同性恋的可见性”,“一些娘娘腔手势”,“英国的肛交”等等。通过这些资料的积累和并置,奥尔森以调侃的方式重新梳理艺术史,比如古斯塔夫·卡耶波特(Gustave Caillebotte)的户外男性写生现在被狡黠地归类为“寻欢”。

但在聚合方面更典型的是德国摄影艺术家沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)的“真相研究中心”(“Truth Study Center”,2005至今)。这个装置在每次展览时都会变化,不变的是一些细长的木桌(最初有24张,有时多达37张),上面陈列着文章、印刷品、提尔曼斯拍摄的一些照片,以及将当下与历史事件联系起来的文本(比如“现在,1993年对我们来说就像民权法案对1993年的人来说一样遥远”)。目前在泰特的网站上可以看到这件作品2017年版本的其中一张桌子,观众可以点击放大细看桌面的内容。[18] 在剪报——主要是《卫报》这类的自由左派报纸——和科学期刊旁边,放着自然摄影、将空白纸张放进打印机打出来的抽象纹样,和一包空的薯片。在一段认真的旁白中,提尔曼斯解释了这些看似没有关联的东西之间的联系,并提出一个被经常反复强调的观点:现在我们能自己选择新闻来源,只听我们想要听到的东西。

与1990年代初的研究型装置不同的是,提尔曼斯的评语将研究视为关乎“权威”和“真相”的问题。试图拆解这些概念的后结构主义彻底被感实性(truthiness)和假新闻的崛起所击溃。相应地,研究型艺术第一阶段的“自由图书馆”美学也被更细致,甚至做作的陈列方式所取代。在“真相研究中心”,我们只能透过玻璃阅读信息,无法触碰实物。艺术家布展方式中的形式感暗示了这些材料之间存在有待我们理解的关联性——真相就在眼前。但由于展示方式不是线性的,或分类学的,或特别明确的,所以每个展柜中的材料放到一起,构成的是一团视觉性的词云(word cloud),传达了一个总体印象,而不是一组具体的关系。[19] 在2022年一篇关于纽约现代艺术博物馆的提尔曼斯展的评论文章中,彼得·舍达尔(Peter Schjeldahl)承认他“只是快速浏览了这些复杂的桌面作品,它们巧妙地预示了今天通过机构和社交媒体传递的信息洪流——及其麻醉效应。”[20]

“真相研究中心”反思了后真相状况和权威新闻媒体的消亡,但它本身似乎也是这种消亡的症状之一。每张桌子上的东西其实是对互联网检索的一次实体化重构:展示物之间的关联似乎只是主观好奇心和算法的结合。桌子的数量之多,而且每张桌子上都有二十多个物件,导致观众倾向于以网上冲浪时习惯的快速阅读方式来观看。因为如此,加上作品内容不稳定,每次展览时都会“刷新”,“真相研究中心”似乎寄居于一种后网络意识当中。

研究型艺术的每个阶段都呈现了对知识构成的不同理解,以及对观看劳动(spectatorial labor)的不同处理方式。在第一阶段,艺术家邀请观众从提供的材料中拼凑出自己的历史叙事,并用身心去体验一个(通常是反霸权的)给定主题的复杂性。知识渴求成为新的知识。在第二阶段,观众聆听或阅读由艺术家精心构造的叙事。部分事实可能是虚构的,但通过反叙事或微观叙事的方式,仍然存在一种想要修正或增强历史的感觉。第三阶段让观众回到了筛选信息的模式,但现在是以一种较为形式化,较少互动的模式进行。知识是现有信息的聚合,作品邀请观众对作为真相的知识生产进行元反思。不过,在每个阶段,艺术家虽然创造出了研究的氛围,但并不愿意给出结论。很多作品传达的是一种沉浸于甚至迷失于信息中的感觉。

因此,研究型艺术的发展路径追踪和揭示了知识构建以及我们处理知识的方式的微妙重构。作为观众,我们感受到自1990年代双年展激增以来,观看规模越来越大的展览变得愈发困难。 千禧年之后,这类展览对注意力分配的要求变得更加普遍。比如2002年第11届卡塞尔文献展展出的影像作品总时长超过了600小时,观众要待满整个100天展期才能全部看完。当然,这种视觉饱和现象并不只限于展览文化。对人类消化信息的能力不断施加的压力是“注意力经济”的必然结果。在这种模式下,企业通过弹出广告、赞助贴文、个性化优惠等可点击内容来争夺消费者的关注。

此处我想讨论的并非这些不请自来的广告的道德问题,而是我们已经习惯的视觉和符号干扰,以及由此产生并固化的感知常规。我已经学会如何识别和滑走干扰性内容。点掉广告,继续阅读,向下滑,再重复。我已经培养出新的专注形式,从选择性视线屏蔽(一边阅读文本一边无视旁边闪烁的横幅广告)到增强边缘注意力(在街上边走路边看手机)。我训练自己在不同关注点之间迅速切换,并在被干扰后更快恢复注意力。有时,这种注意力的穿梭让我觉得是种很有用的技能,但也有时,我希望我不用掌握这种技能。

过去二十年中出现的新的读写能力和观看方式的两个关键要领是略读(skimming)和采样(sampling)。在略读时,我们加速阅读以获取要点。一项研究报告指出,在普通网页上,用户通常只会读完20%的内容。[21] 文字越多,我们吸收的内容就越少,注意力也越快达到上限。而采样是科学家在处理体量过大的数据集时使用的方法。其中一个子集被选出来进行分析,由此推算出结果并将其归纳到整个数据集上。这可能是在合理的时间范围内体验研究型装置的最好方法,或许也解释了为什么很多这类作品使用了模块化单元(比如提尔曼斯的桌子)。我们不得不设想,艺术家并不期望我们消化展览中的所有材料,而只需选取一二浅尝即可。

无论我们如何对待这样的作品,线上阅读的经验都会直接影响到我们作为艺术观众的认知能力。当一个装置使用大量文本材料时,它更有可能让人感到是一种数据过载的延续,而不是一种感官上的喘息。这并不是说文本不能带来愉悦感,也不是说阅读会自动让人感觉是一项繁重的工作。我的观点是,语言组装和呈现的方式需要超越日常的沟通效力。文本从来都不是中性的,而是由其传播模式所塑造的。

一篇对蕾妮·格林2015年在洛杉矶MAK艺术与建筑中心展览的评论值得注意,因为当中包含了二十年前对她的作品的评论中没有出现的情绪。最能说明问题的是,这篇文章在进行批判时使用了后数字疲劳(postdigital fatigue)的表达方式:

“这种以冷静克制的方式展示的大量信息——内容——让人很难吸收,最容易的理解是将其视为不同想法的组合,但其中的关联基本只有艺术家知道……观众四处浏览,永远期待着艺术家以某种作者性的形式告诉他们这些东西如何组合在一起。这就是我们独自面对信息时的感觉:被大量的信息淹没,永远等待着连接发生,面对慷慨但无止尽因而令人沮丧的机会去理解这一切。”[22]

《进口/出口放克办公室》之后的格林并没有在创作方法上有任何重大改变。改变的是观众还愿不愿意和能不能花心思去看作品。缺乏作者指引的过量信息已经无人想看,因为我们会陷入知识的不确定性中。“等待连接发生”——缓冲带来的悬而未决的存在——标志着1990年代以来的某些艺术策略已经无法再吸引观众,因为他们越来越不愿意扮演共同研究者的角色。这类展览所要求的阅读方式已不再是令人愉悦或创新或解放的,而更像是我们搜索网页时需要不断关联各种信息的日常经验,试图综合各种混乱且矛盾的观点(关于医疗条件、酒店、食谱)。抛弃作者的方向盘不再具有颠覆性,反而只让人感到烦躁、沉重和晦涩。

这并不是要否定1990年代的实验,如空间化的材料,碎片化的作者声音,以及作为公共资源的信息。在当时,这些都是对白人男性霸权声音的必要替代选项,并为尚未在学术界找到位置的跨学科研究提供了重要机会。然而,如今情况已经发生了变化。一些形式上的策略值得重新思考。在聚合和碎片化之外,我发现自己渴望的是选择(selection)和综合(synthesis)——一系列有方向的关联,超越主观、偶然和累积。在研究型艺术的最佳案例中,观众得到的是一个信号而非噪音,一个建立在明确的研究问题上的原创命题,而不是混乱的好奇心。如果这听起来像是一种隐含学术性质的呼吁,要求将传统研究标准应用于艺术作品上,那么某种程度上的确是这样:前文中我区分了搜索和研究,我毫不掩饰地说,我更偏好后者。

但艺术也可以变得学术化。最能代表研究型艺术先锋的实践(或许是第四阶段)就在大学里面,而且正是围绕驳斥中立性的有力观点组织起来的。2010年创立于伦敦大学金史密斯学院的跨学科学术团体——法证建筑(Forensic Architecture)如今得到了全球各大博物馆的认可,但他们起初并不是一个艺术组合。团体的研究被用在国际法庭、联合国会议和真相委员会上,不过更频繁地出现在艺术机构里,其视听装置通常优雅地呈现不同影像、建筑模型、地图、时间线、墙面文字和图表。法证建筑的兴趣涵盖多个领域,但主要集中在国家和企业的人权侵犯问题上。通过3D建模、模式分析、地理定位等多种方法,法证建筑揭露与既定叙事相反的证据,往往重新指定谁负有罪责。比如,他们2018年在泰特不列颠美术馆特纳奖展览中的项目“瞬间的漫长持续”(“The Long Duration of a Split Second”)是基于很多模糊混乱的手机视频,记录了前一年以色列警察对一个贝都因村庄的夜间突袭,这次行动摧毁了村庄的建筑并导致两人死亡。法证建筑分析了这些视频的元数据(如时间戳)和枪声,结合目击证词、验尸报告和其他材料,驳斥了以色列警方关于事件经过的说法。[23]

法证建筑的跨学科性以及对技术的热爱与第一阶段的研究型艺术有很多相似之处。形式上,他们的美学是信息化和高科技的,内容上是反霸权的。他们坚持认为团队的作品是公共资源。然而,法证建筑并不会为了避免说教或专制而不表态,他们相信“如果想争个对错,就应该让自己的数据更尖锐,而不是让论点变钝。”[24]因此,观众被细心地带入他们称为“法证”(forensis)的研究方法中。[25]观众不再需要自己琢磨观点(如第一阶段),或猜测艺术家所暗示的关联(如第二阶段),而是跟随他们的法证方法,得出符合逻辑的结论。这里面没有模棱两可或争议的空间。

我并不是要贬低法证建筑高度原创性的实践,以及常常令人惊叹的创新研究,而是要提请大家注意,在这一艺术类型中,与真相的关系再一次发生了变化。数据产生信息,信息产生知识,知识产生真相——现在是为明确的道德主张服务。然而,在展厅中,观众对此的体验仍然像是在处理和视觉化过多的信息。法证建筑一直牵着我们的手往前,只会让这种单向性(monodirectionality)的感觉变得更为强烈。

我们要小心自己许下的愿望:一端是没有作者立场或声音的信息展示,另一端是不能争辩只能认同的立场。尽管如此,艺术研究仍能以两种方式突破学术研究的限制:第一,允许个人叙事,通过虚构和编造来挑战与真相的客观关系(这一趋势已经在女性主义和黑人研究学术领域出现);第二,以美学形式展示研究,超越单纯的信息传递(精心构建的故事带来的乐趣;令人惊喜和愉悦的关联和并置)。

自1970年代末以来,埃及艺术家安娜·博格伊根(Anna Boghiguian)创作了一系列反映她的流动生活方式——穿越中东、地中海、东南亚和更远地区的旅行——的小型绘画 、拼贴画和书。她通过调查过去,绘制出构成当前时刻的交错路径。她的纸上和布面作品常常覆盖着难以辨认的手写文字,精简浓缩这些叙述。在过去十年,她将这些二维作品整合成装置,例如2015年的《盐商》(The Salt Traders),融合绘画、拼贴和手写文字的画作展示在一个144个框架组成的网格上,像一面大型屏风。这件作品将一系列与盐相关的全球历史编织在一起,从亚历山大大帝发现盐湖到最近希腊的经济危机(因为被称为“面包和盐的崩溃”)。

博格伊根的研究包括线上和线下,但更重要的是,她的研究是具身性和持续性的:她所有的文学、历史和哲学阅读都基于她本人在这些事件发生地的经历。她的所有绘画都是在现场或根据自己拍摄的照片创作的。不同的事件在肖像素描、颤抖的线条、爆发的文字和色块中被视觉化。观众的接受方式同样也是身体性的。《盐商》展现了艺术家的研究成果,但将其融合成一个具有丰富感官性和争议性的综述,在视觉上呈现出雕塑感,并提供嗅觉体验。图像和文字交织在网格中,但其中也时不时穿插着空白画框,里面填满了沙子、盐和蜂巢等有机材料,这些沉默和不透明的瞬间为观众提供了停顿、呼吸和思考的机会。

博格伊根对历史的内化和处理并不仅仅是数字漫游(虽然这必然发挥了重要作用)的结果。而是一次已经消化了的鲜活的、感性的邂逅。网格形式让非线性但并不杂乱无序的研究成为可能,蜂窝状的画框将研究成果锚定在非数字化的传播工具中。作品中也没有未经干预的真相主张:《盐商》是一次诗意和批判之旅,过去与今天之间的关联被视觉化,但其中的历史是杂乱未竟的事业。

博格伊根的作品和更为人所知的黎巴嫩艺术家瓦利德·拉德(Walid Raad)的实践一样,都指出了搜索与研究,以及信息聚合和原创问题线索之间的差异。但它并没有将我们拖回严谨的学术标准中,而是肯定并拥抱艺术的独特性——这一差异在我们当前面对新的人工智能搜索引擎、图像生成器和GPT(生成式预训练转换模型)的发展时显得尤为紧迫。英国艺术家马克·莱基(Mark Leckey)十年前曾说,“研究必须通过身体,它必须以某种方式被活化,转化成某种生活经验,才能成为我们所称的艺术……现在有很多艺术只是指向事物。仅仅将某样东西搬进展厅就足以将其归为艺术。”[26]只有当现成信息不是被简单的剪贴、聚合、放进一个展柜里,而是由一位在世界中体验和感知的独特思考者将其代谢后,研究型艺术装置作品才会呈现最丰富的可能性。这样的艺术家向我们展示,阐释性的综合体不一定与去中心化主题不相容,一个令人难忘的故事-图像也可以是颠覆性的反历史(counterhistory),而且因为以富有想象力和艺术性的方式呈现,因此更具冲击力。

克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)是《艺术论坛》特约编辑。这篇文章是她即将由Verso出版的新书《失序的注意力:今天我们如何观看艺术和表演》(Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today)中的节选。

注释:

1. 参见哈尔·福斯特(Hal Foster),《档案冲动》(“An Archival Impulse”),《十月》(October)第110期,2004年秋季刊,3-22页。福斯特探讨了塔西塔·迪恩(Tacita Dean)、山姆·杜兰特(Sam Durant)、和托马斯·赫希洪(Thomas Hirschhorn)的作品。关于艺术家策展,见艾莉森·格林(Alison Green),《当艺术家策展:当代艺术和作为媒介的展览》(When Artists Curate: Contemporary Art and the Exhibition as Medium),伦敦:Reaktion,2018.

2. 詹姆斯·埃尔金斯,《有博士学位的艺术家》(Artists with PhDs ),华盛顿特区:New Academia Publishing/The Spring,2009,在线阅读:jameselkins.com/yy/。东京国立艺术大学(现为东京艺术大学)在1977年设立了一个博士学位项目,但该项目并没有产生我在这篇文章中描述的那种研究型艺术。日本其他艺术院校在很久之后才相继开设艺术博士项目:多摩美术大学于2001年开始提供博士课程,武藏野美术大学2004年开始。感谢毛利嘉孝(Yoshitaka Mori)提供相关信息。因为美国的艺术博士项目很少,1968年由纽约惠特尼美国艺术博物馆设立的惠特尼独立研究项目一直是培养研究型艺术家的摇篮,可以被看作是后来兴起的艺术实践类博士项目的先驱,但也是一个异类,因为这个一年制项目不授予任何学位。

3. 黑特·史德耶尔,《抵抗美学?》(“Aesthetic of Resistance?”),见弗洛里安·多博瓦(Florian Dombois)、乌特·梅塔·鲍尔(Ute Meta Bauer)等编,《知识分子鸟巢:作为研究的艺术实践》(Intellectual Birdhouse: Artistic Practice as Research),伦敦:Koenig Books, 2012,55页。

4. 与此相关的出版物中最好的是汤姆·霍勒特(Tom Holert)的《自身之外的知识:当代艺术的认识政治》(Knowledge Beside Itself: Contemporary Art’s Epistemic Politics),柏林:Sternberg Press, 2020.

5. 霍华德·辛格曼,《艺术主体》(Art Subjects),伯克利:加州大学出版社,1999.

6. 《进口/出口》可以被看作是连接70年代之前的艺术研究模式和90年代新型的研究型艺术模式的桥梁。与前者一样,它探讨当代文化(而非历史话题),并且主要是艺术家自己的研究。但它对档案材料(书籍、文本、报纸、照片)的汇总以及让观众自己探索和决定研究结论方面与之后的研究型艺术类似。《进口/出口》让人想到迪亚艺术中心(Dia Center)的两个重要展览:材料小组(Group Material)的“民主”(“Democracy”,1988-89)和玛莎·罗斯勒(Martha Rosler)的“如果你曾住在这儿……”(“If You Lived Here . . .”,1989)。两个项目都将艺术作品、海报、标语、摄影和研究材料汇集成主题装置,探讨民主、教育、艾滋病危机和无家可归问题。但与《进口/出口》相比,这两个项目更具行动性和辩论性。尽管两个项目都展示了大量多样的信息资料,但它们的文本部分都将观众定位为已经合成了的立场的接受者。

7. 乔治·兰道,《超文本:当代批评理论与技术的融合》(Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology ),巴尔的摩:约翰霍普金斯大学出版社,1992,4-5页。

8. 乔治·兰道,《超/文本/理论》(Hyper/Text/Theory),巴尔的摩:约翰霍普金斯大学出版社,1994,35页,引自蕾妮·格林,《数字进口/出口放克办公室》(“The Digital Import/Export Funk Office”),1995,见《那里的其他平面:文集》(Other Planes of There: Selected Writings),格洛丽亚·萨顿(Gloria Sutton)编,杜伦:杜克大学出版社,2014.

9. 蕾妮·格林,引自罗素·弗格森(Russell Ferguson),《不同身份:与蕾妮·格林的对话》(“Various Identities: A Conversation with Renée Green,”),见《世界之旅:蕾妮·格林》(World Tour: Renée Green),洛杉矶:洛杉矶当代艺术博物馆,1993,E58.

10. 利奥·斯坦伯格(Leo Steinberg)认为罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)、贾斯帕·约翰斯(Jasper Johns)和安迪·沃霍尔(Andy Warhol)等艺术家的作品展示了从垂直性到水平性的感知转变:“平板图像平面象征性地暗示如桌面、工作室地板、图表、公告板等硬表面——任何可以散布物件、输入数据、接受信息、印刷的接收表面——无论是有条理的还是混乱的”,见斯坦伯格,《其他标准:与二十世纪艺术对峙》(Other Criteria: Confrontations with Twentieth-Century Art),牛津:牛津大学出版社,1972,84页。自斯坦伯格的文章之后,水平性不再是一个“象征性的暗示”,而是数据管理信息空间的直接模拟。被当作现成品的不只是图像,还有陈列它们的设备(桌面、架子、展示柜)。

11. 我对这些艺术家融合个人与历史的尝试成功与否持怀疑态度。在我看来,更成功的案例是约翰·亚康法(John Akomfrah)在2012年的三屏影像装置《未完成的对话》(The Unfinished Conversation)中利用档案素材重构文化理论家斯图尔特·霍尔(Stuart Hall,1932-2014)1968年之前的生活。亚康法这件精彩的作品将霍尔的生活与世界历史事件并置,而非艺术家自己的生活。在文学中,类似的尝试可以参考温弗里德·塞巴尔德(W. G. Sebald)在《土星之环》(The Rings of Saturn,1995)中以主观视角书写历史。

12. 福斯特,《档案冲动》,21页。

13. 马里奥·加西亚·托雷斯,引自蒙采·巴迪亚(Montse Badia),《艺术的结构:与马里奥·加西亚·托雷斯的对谈》(“The Structures of Art: An Interview with Mario Garcia-Torres”),见《A*Desk》,2012年10月20日,a-desk.org/en/magazine/las-estructuras-del-arte-una-entrevista-con-mario-garcia-torres.

14. 尼古拉·布希欧,《后制,文化作为脚本:艺术如何重写世界》(Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World ),柏林:Sternberg Press,2006,18页。尽管布希欧并不是在描述艺术研究,而是更广泛的文化组装(采样、hacking、DJ),他的这个概念对于捕捉数字漂移感来说也很有用。

15. 赛蒂亚·哈特曼,《维纳斯双幕剧》,《Small Axe》第12卷第2期,2008,1-14页。

16. 大卫·乔斯利特,《论聚合者》(“On Aggregators”),《十月》第146期,2013年秋季刊,12-14页。

17. 大卫·乔斯利特,引自特洛伊·康拉德·塞里恩(Troy Conrad Therrien),《搜索认识论:与大卫·乔斯利特的访谈》(“The Epistemology of Search: An Interview with David Joselit”),见《ARPA Journal》第2期,2014,arpajournal.net/the-epistemology-of-search/.

18. tate-tillmans.s3-website.eu-west-2.amazonaws.com.

19. 提尔曼斯恰如其分地设计了一个印有不同短语组成的词云的粉色帆布包,作为2022年他在MoMA的回顾展“无畏地看”的周边商品。

20. 彼得·舍达尔,《多态天才沃尔夫冈·提尔曼斯》(“The Polymorphous Genius of Wolfgang Tillmans”),见《纽约客》,2022年10月10日。

21. 雅各布·尼尔森(Jakob Nielsen),《用户只读多少?》(“How Little Do Users Read?” ),Alertbox, 2008, nngroup.com/articles/how-little-do-users-read.

22. 苏珊娜·纽伯里(Susanna Newbury),“我们与之思考的事物”(“Things We Think With”),见《X-tra当代艺术期刊》(X-tra Contemporary Art Journal)第18卷,第1期,2015年秋,x-traonline.org/article/things-we-think-with/.

23. 法证建筑“瞬间的漫长持续”中的影像节选见 youtube.com/watch?v=mQdlOMxEiig&t=96s.

24. 埃尔·魏兹曼(Eyal Weizman),引自《简介:法证》(“Introduction: Forensis”),见《法证:公共真相的建筑》(Forensis: The Architecture of Public Truth),法证建筑编,柏林:Sternberg,2014,13页。

25. 法证指的是证据生产(通过搜索公共领域中的开放资源图像和信息)以及对证据生产的过程提出质疑。魏兹曼,《简介:法证》,12页。

26. 马克·莱基与马克·费舍尔(Mark Fisher)的对谈,《艺术的共识主动性》(“Art Stigmergy” ),见《万花筒现代美学年鉴》(Kaleidoscope Almanac of Contemporary Aesthetics),第11期,2011年夏,kaleidoscope.media/article/mark-leckey.

文/ 克莱尔·毕晓普

译/ 冯优