瑞贝卡·霍恩(Rebecca Horn)今年九月去世后在全球范围内引发广泛讨论,这反映了她自1970年代以来作为跨媒介艺术实践先驱的重要性,以及她在21世纪对年轻一代艺术家依旧具有深远影响。在其早期实践中,霍恩以富有远见的意象符号表征出身体与技术的相互关联,探索自然与文化、人类与非人类之模糊交界处的存在主义问题。人们称她为发明家、导演、作家、作曲家或诗人,但她认为自己首先是一个编舞者,并将自己的实践形容为是对空间、光线、身体性、声音和韵律之关系的精准把控,将各种元素交织成一首管弦乐合奏。霍恩的表演、雕塑和电影作品围绕着能够通过身体知觉感受到的视觉、触觉和听觉的刺激物。在她的早期作品中,她已经通过动力装置使内在与外在之间的关系变得可感,这一探索也贯穿了她之后的创作生涯。霍恩抵拒男性主导的“人”与技术的关系,为人类感知开辟出一个新的非性别视角。她的作品或许受到超现实主义、激浪派、贫穷艺术、人体艺术和女性主义的启发,但其创作却独立于任何具体的艺术运动,创造出属于自己的路径。

1972年,年仅28岁的霍恩成为了哈罗德·史泽曼(Harald Szeemann)策划的第五届卡塞尔文献展(Documenta 5)上最年轻的艺术家;此后,她还连续参加了三届文献展,并不断在世界各地的双年展和艺术节上展出作品。她第一件引起我注意的作品是1993年的《海德拉钢琴》(Hydra Piano),其中隐藏的发动机让一滩水银像蛇一样在一个钢盆底部移动。我是2000年代中在波恩艺术博物馆(Kunstmuseum Bonn)的一次收藏展上首次看到这件作品,同场展出的还有约瑟夫·博伊斯(霍恩相当欣赏他的人智学世界观),以及与霍恩合作密切的雅尼斯·库奈里斯(Jannis Kounellis)的作品。融合了炼金术、身体和空间的混合体常常以寓言的形式出现在霍恩的作品中。虽然她那时已经凭借众多的国际性个展而受到了广泛关注,但直到十多年后,在2019年伦敦泰特现代美术馆(Tate Modern)的地下油罐空间中看到她的早期录像作品时,我才真正意识到她的所有动态物件都以身体作为创作的起点。

与瓦伦蒂娜·拉瓦利亚(Valentina Ravaglia)共同负责此次泰特美术馆展览的安德里亚·里索尼(Andrea Lissoni),还借用泰特馆藏中相当数量的霍恩作品——这要归功于尼克·赛罗塔(Nick Serota)几十年来对霍恩作品的长期支持——在2016年由赫尔佐格&德梅隆(Herzog & de Meuron)设计的美术馆扩建新馆开幕时的收藏展中展示。正是这场展览让我认识到了霍恩对“转化”(transformation)之力的赞颂是如何开始的。她的一些作品组合系列,如《表演 I》(Performances I, 1972)、《表演 II》(Performances II, 1973)和《柏林·九部分练习》(Berlin. Exercises in Nine Pieces, 1974–75)在时隔多年后再次醒目地呈现在观众面前。在这些系列作品中,每一件都围绕着身体的延伸展开:她用棉花等材料制作了可穿戴的雕塑结构,并通过这些结构来扩展和控制身体,由此展演出既充满奇幻优雅又隐含威胁与痛苦的动作。与面具、绷带和羽毛相互协同的动作打开了多种联想的可能。私密性与公共展示之间的张力触发了最极致的感官体验,将视觉、听觉和触觉之符码和系统转化为新的经验空间。这些作品影响着穿戴者的动作并延展了他们的身体边界,通过展示我们的身体能量如何与周遭的环境相连,人体融入了更为宏大的历史背景之中。

在1972年的第五届文献展上,霍恩与约翰·巴尔代萨里( John Baldessari)、维托·阿肯锡(Vito Acconci)等美国艺术家成为了朋友。同年,她在纽约设立了一个公寓工作室,此后近十年间往返于美国和柏林之间。纽约给霍恩带来了灵感:她和安迪·沃霍尔(Andy Warhol)成为了朋友,也结识了曼·雷(Man Ray),并受到了马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)的启发。在这一时期,实验电影变成了对她来说十分重要的媒介。她的作品从一开始就在纽约被广泛注意到,例如《柏林(1974年11月10日-1975年1月28日):在水下梦见远方》(Berlin _[_10.11.1974–28.1.1975]: Dreaming under water of things afar)在1975年于选集电影资料馆(Anthology Film Archive)放映;70年代,她在雷尼·布洛克(René Block)的画廊举办过数场个展;后来在80、90年代转到玛丽安·古德曼画廊(Marian Goodman Gallery)举办个展。1979年,她的首部长片《舞者》(Der Eintänzer, 1978)与劳伦斯·韦纳(Lawrence Weiner)的作品一起在惠特尼美国艺术博物馆的“新美国电影人系列”(New American Filmmakers)中展出。与此同时,德国成千上万的观众通过公共电视台观看到这部影片。霍恩将她的纽约工作室改造成一间芭蕾工作室,作为这部影片的拍摄场地。芭蕾在整部影片的奇幻画面中无处不在,尤其是当年轻舞者被线绳相互连接起来,听任于机械化的动作控制时。在这里,人类不再与其身体融于一体:对于绝对同步的渴望暗示了人与机器之间的等同性。霍恩将舞蹈动作的象征性作为一种媒介和催化剂应用在她的编舞叙事中。对她来说,静止和运动是相互依存的关系,她着迷于对比和矛盾。而影片中的舞者也可以被视为她后来创作的运动机器的雏形。

在她最早的雕塑作品之一《溢血机》(Überströmer/Overflowing Blood Machine,1970)中,霍恩展示了空间艺术与人体艺术的融合。她通过一件可穿戴的血管装——一个电泵推动着红色液体在其中流动——将隐喻的血液循环表征出来,从而将生物系统和技术系统等量齐观。值得注意的是,这种将身体置于临床语境的处理源于霍恩的自身经验,在1971 年转学到伦敦圣马丁艺术学院之前,她曾在汉堡美术学院学习期间因接触到有毒材料而患上了危及生命的肺病,进行了超过一年的康复治疗。

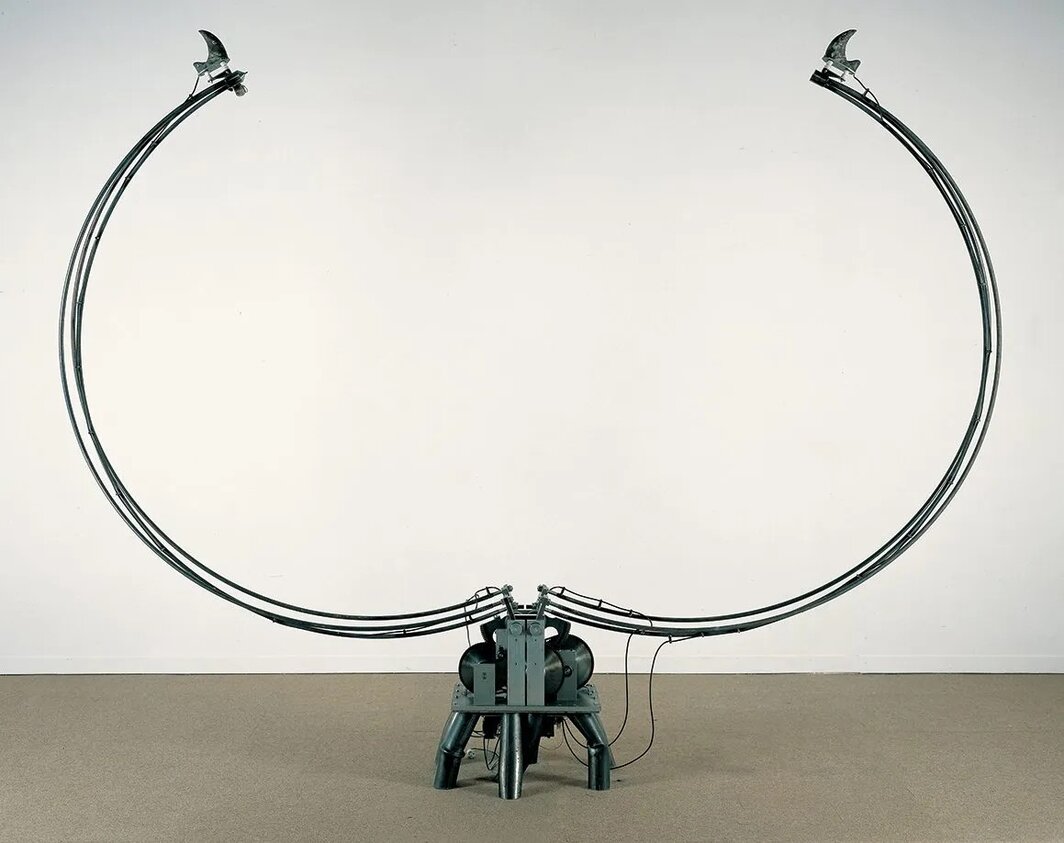

从最早的绘画作品,如《嘴唇机器》(Lippenmaschine/Lips Machine,1964)开始,霍恩就开始了对“融合”概念的探索;从80年初起,她通过机械雕塑创造出技术与身体互联的象征符号。她的作品似乎隐喻地将感知和行动模式与当代技术交融起来。它们提供了一种令人生畏的性与情感的技术化身:例如在1982年第七届卡塞尔文献展上首次展出的巨作《孔雀》(Peacock Machine)即模仿了雄孔雀的求偶仪式。霍恩也用机器创造出新的人与动物的关系,这些机器以抽象的动物形态演绎人类的姿态,例如《犀牛之吻》(Kuss des Rhinozeros/Kiss of the Rhinoceros,1989)就在2022年塞西莉亚·阿莱马尼(Cecilia Alemani)策划的威尼斯双年展后人类主义理论的语境下显得格外突出。不论是在这场展览还是在其他地方,霍恩都着力于让人类与非人类参与者的交织之网变得可见。

霍恩的作品中充满了对文学、艺术史和电影史的引用,正如艾玛·拉维涅(Emma Lavigne)和亚历山德拉·穆勒(Alexandra Müller)在2019年蓬皮杜艺术中心梅兹分馆举办的“瑞贝卡·霍恩:变形剧场”(Rebecca Horn: Théâtre des metamorphoses)展览所展现的那样,该展览与桑德拉·贝亚特·莱曼( Sandra Beate Reimann)在巴塞尔丁格利博物馆(Museum Tinguely)策划的展览同期举办。霍恩赞颂了作为身体延展物的机器的恐怖性,将诗歌和科学中的怪物提喻为不可再现之物,赋予深渊以面目。她曾创作过几件特定场域作品,以缅怀大屠杀的受难者。同样,她将《无名之塔》(Turm der Namenlosen/Tower of the Nameless,1994)献给南斯拉夫战争的受难者,透过在梯子搭成的塔式结构中电动小提琴发出的声响和不协调之音,呼唤着人们在身体上和精神上的共情。

1989年,霍恩成为了首位被任命为柏林艺术大学(UdK)新媒体教授的女性,直到2009年才从教学岗位上退休。同年,她在父亲重新购回的地产,一间纺织厂的旧址上成立了Moontower基金会,用于保存和研究她一生的创作。1993年,在杰马诺·切兰特(Germano Celant)和南希·斯佩克特(Nancy Spector)的策划下,霍恩的大型回顾展在纽约所罗门·R·古根海姆博物馆举办,后巡展至柏林新国家美术馆(Neue Nationalgalerie )和维也纳艺术馆(Kunsthalle Wien)。回想起来,纽约的展览似乎激励了霍恩此后将创作规模不断扩大。在我为最近在慕尼黑艺术之家(Haus der Kunst)策划的霍恩六十年作品回顾展的出版物进行的采访中,斯佩克特回忆起霍恩在建筑和视觉上占据博物馆的特殊方式:她会丈量出一个可以将公众注意力导向一种催眠的、灵性的和心理之特质的场域。

在令人感伤的晚期作品中,霍恩将艺术语汇转化为充满了诗意与优雅的抽象编舞。她的创作是人类逐步去中心化过程中的一声持续且爆炸性的回响。她探索感官之间的联动,并通过表演将身体感知与环境相关联。我最感动的是,霍恩在去世前四个月已经病重时,还亲自来到慕尼黑参加了这场回顾展的开幕式。我永远不会忘记我在她身上感受到的喜悦和感激之情。

亚娜·鲍曼(Jana Baumann)是慕尼黑艺术之家高级策展人。

文/ 亚娜·鲍曼

译/ 钟若含