观点 SLANT

当一位美国评论家问高名潞,为什么在他1998年参与共同策划的中国当代艺术群展“由内向外”中出现的女性艺术家如此之少时,他回答说:“因为我只考虑中国当代艺术,没有想到女艺术家的问题。”五年后,在他策划的另一次群展“墙”上,高名潞展现出了某种试图矫正的姿态——一部分女性艺术家的作品入选展览。不过,在展览出版物中,他仍急于指出,这些女性艺术家本身的性别并不意味着她们就是女权主义者:“西方女权主义和女性主义的根本关注点是政治权力和权力话语问题。而中国的女性艺术还没有发展到女性主义艺术的阶段。将来也许会,但也可能根本不会发展到这个阶段。"

高名潞的观点并非毫无逻辑。他在暗示,和许多来自第一世界的女权主义者一样,这位与他对话的美国批评家实际上预设了一种超越历史的“女性”存在,包括南半球和东半球在内的所有其他地区的女性都可以被归入这一超历史范畴,如果她们不能被干净利落地归入该范畴内,也仅仅是因为在时间上存在着一定的滞后。高名潞在其职业生涯中为自己设定的重要论敌之一,就是这种将中国推入历史候车室的思维方式。他主张,中国当代艺术能够凭借其自身的特殊性,对更广阔层面上的全球性问题做出回应。然而,为了让中国艺术成为其自身历史书写的主体,他在谈及中国女性主义艺术家时,却选择了和“西方学者”同样的用词——“还没有”达到某个阶段。这不是颇具讽刺意味吗?这样一来,中国的女性艺术家们就面临一个艰难的选择:要么和高名潞站在一边,承认中国、女权主义和艺术三者互不相容;要么坚持披上女权主义的外衣(“女权主义”前面总是有着“西方”这个限定词),承担忽视中国自身历史与文化的风险。

和高名潞一样,较早一辈的中国女性艺术家都回避或彻底否认了“女权主义”一词。在2017年的一场访谈中,林天苗认为,中国缺乏大规模女权运动的原因在于,中国本身与“西方”女权主义格格不入。[1]尹秀珍和向京则给出了不同的解释,她们称自身的创作已经“超越”了性别。[2]就连在近期泰康空间举办的题为“制性造别”的展览中,策展人前言也表现出一种常见的规避态度:“‘制性造别’无意展览‘女性的艺术’或‘女性艺术家的艺术’,也不再提供基于身份的定义和界说。”(英文版本里的“feminist”一词到中文版本里也被不留痕迹地去掉了。)然而,“女性(女性主义)的”艺术并不意味着一定要以(生理或心理)身份界定为基础。在二十世纪七十年代后期,欧美女权主义者重新定义了“性别”一词后,它才开始被用于指称那些由社会建构的、具象化的和经扮演呈现出来的一切。在此之前,性别只是一个属于语法范畴内的词。如果想要更直观地观察中国思想的变化,我们可以在中国知网上进行搜索——在八十年代的“文化热”以前,唯一以“性别”为关键词的论文都是关于语言学的。

那么,为什么在中国的策展语言中,“女权主义”这个词始终被弃用呢?出于策略方面的考虑或许是最为合理的解释。尽管今天女性艺术家展出机会比起二十年前有所增加,但不同性别之间仍然存在令人震惊的差距。中国当代最畅销的前十名艺术家均为男性;去年在纽约古根海姆美术馆的展览“1989后的艺术与中国:世界剧场”在许多方面仍可被视作高名潞展览的延续,在由七十一位参展艺术家创作的作品中,只有九件来自女性艺术家。防御性的弃用策略背后隐藏着一个残酷的事实:在中国,和其他地方一样,男女艺术家在极其不平等的物质条件下工作。而面对男性主导的艺术市场,发表不同意见在很多层面上都等同于自毁前途。弃用的另一个原因可能在于,艺术家不愿意被简单地归类为“仅仅是”女性艺术家,而希望“以独立主体的身份面对世界”。不过,强调女性作为无差别的“人类”一员的说法,实际上忽略了这样的事实:表面上具有普遍性意义的词语往往掩盖了实质上的不平等。“制性造别”展览中最不起眼的“作品”是两个沿着展厅地面爬行的Roomba扫地机器人,没有任何艺术家被列为它们的创作者,介绍里只说它们“默默地工作……为展览创造出一个整体气氛”——它们其实是(男性)艺术家李巨川为展览贡献的“空间策划”的组成元素之一。我们可以将其视为对通常被忽视的家务劳动形式(女性工作)的一种承认。同时,它也让人联想到另一组更为引人注目的清洁机器——曹斐的“伦巴”系列。在这一系列中,扫地机器人探索新型城市景观,为古驰地毯做真空吸尘,载着小鸡模型四处游走,有些反乌托邦的意味,还有些喜剧化的散漫感。它同样事关女性劳动,但又不仅仅如此。曹斐作品经常可以获得和男性艺术家作品得到的不相上下的慷慨而多样化的诠释,我们或许能从中窥探到某种值得探讨的可能性。

不过,对于在改革开放之后、独生子女政策之下出生的一代中国女性来说,更多的大门已经敞开了。她们中的许多人学习艺术、出国留学、为艺术刊物撰稿,很多人将女性、代表权和社会公平等女权主义相关议题纳入了自己的艺术实践。泰康此次展览在一定程度上来说就是这种变化的体现。策展人李佳组织的一系列工作坊和讲座涉及到摄影的性别层面、男性如何受到父权制的伤害,以及女性在中国民族主义神话创作中所扮演的角色。而参展作品也从物质到符号,从母体到赛博格(Cyborg)系统无所不包。其中,现居上海的年轻艺术家李爽的四频影像《T》为我们提供了一幅未来主义、性别偏移的当代图景。

《T》是一部将计算机生成影像(CGI)与真人实拍影像片段交织在一起的四频影像,它的标题因缺乏具体语境而具有多重含义:禁忌(taboo)、越轨(transgress)、跨性别(transgender)、文本(text)、工具(tool)、男同(twink)[3]——这些都是英文字母“T”可能代表的一些词。但最能描述电影中心主题的词是“脚趾”(toe):一双以数字影像呈现的光滑无毛的小脚,在椅子上晃来晃去,脚趾不停摆动。这部影像是一场形式上的变装秀,Ta的画外音明显是一个女人的声音,却以一个沮丧且性别歧视的二十多岁男性的口吻说道:“他们只不过是一群自恋的贱人,踏着裹着五彩袜子的小脚,把你一步一步推进深渊。”这个声音告诉我们,Ta在从事一份服务性工作时,是如何被老板强迫以“更女性化”的方式说话的。“但我是男人,”这个声音说。朱迪丝·巴特勒或许会评论,这里的重点在于,我们不能再将这种声音“等同于”Ta认为自己被剥夺的“阳刚之气”,正如女性也并不能被简单“等同于”她们所扮演的性别角色。巴特勒说过,性别是对复制的再复制。无论是男性,还是异性恋者,任何人都不能声称自身所处的状态即是最“正确”的原初状态。

回到文章开头高名潞提到的“西方女权主义”,如果我们将这一短语的两个部分拆开来看,或许可以发现更多。中国艺术界是否像高名潞所说,在上世纪八九十年代才接触到女权主义?我们不妨看看《T》中的一个镜头,那双直到目前为止都如此上镜的脚,在这一刻被某种无形的力量可怕地折断了,一个声音问道:“她缠足了吗?”正如刘禾、瑞贝卡·卡尔和高彦斌所指出的,缠足被西方列强拿去当作中国男人奴役妇女的证据,并以此为他们的帝国主义侵略行径辩护。欧洲自由派认为缠足是野蛮的,而中国民族主义者则坚称是中国女性是自己想要折断自己的脚——晚清知识分子、活动家何殷震一定发现了,夹在这两种立场之间想要发声是何等艰难。

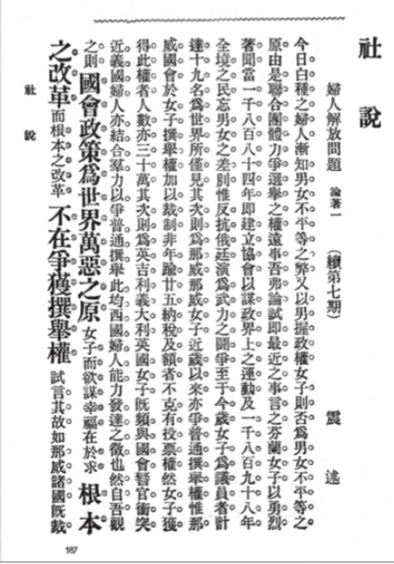

然而她还是开口了。1907年,何殷震发表《女子解放问题》。在文中,她既批判了西方自由主义,又批判了中国家长制,但并没有使用现代中文里的“女权主义/女性主义”或“性别”等词语。毫无疑问,何殷震是女权主义者。同样毫无疑问的是,这个世界可以有许多种女权主义,其中一种是中国式的女权主义。不过,这一“中国式的女权主义”既不需要通过强调与西方之间的绝对差异来界定自身——如此做法只会让它变成它力图挑战的欧洲中心话语霸权的中国式对应物,更不需要成为西方认知形式的某种迟到版本。我们或许应该将之理解成与西方运动既有差异又有相似、位于某种交叉点上的事物,而这些交叉点并不处于一条线性的时间轴上。中国女性主义艺术已经存在,而且一直存在——要怎样才能让类似的陈述变得不再困难?新的阐释框架和社会关系,更愿意公开处理不平等问题的作家、策展人和机构……所有这些都是必要的。出生于九十年代和千禧年后的年轻艺术家们可能会率先说出这些词——“女权主义”和“女人”,并让它们被人听见。她们可能会让人看到,一直以来,这些词语有着可能和她们的前辈和西方所理解的不尽相同的含义。

本文翻译:朱若曦.

注释:

[1] 参见 The Brooklyn Rail, 5 Oct. 2017, brooklynrail.org/

[2] 尹秀珍采访参见:www.tate.org.uk/

向京采访参见:www.tate.org.uk/

[3] 同性恋俚语,多指身材纤细、样貌年轻而有吸引力的男同性恋。