观点 SLANT

2005年我进入中国美院新媒体系。那个时候,新媒体系还没有分工作室,我们这一届分为甲班和乙班。“杂食动物,什么都吃”。一切都很新鲜,老师们非常有热情,我所见过的所有给我上过课的老师在十六年前都是处在生命旺盛的时刻。我后来也偶尔去美院兼职做过老师,面对学生的时候我会回想一下当年自己还是学生时的处境,我不知道我能“教”他们什么,感觉真的是什么也教不了。有的同学不用说什么自己就“升级”了,对创作不感兴趣的同学你说再多他/她也不“理会”你,还有的学生在比较早的时候就已经找到自己的小世界了,所以能理解为什么他们不是那么在意课堂。回想起来当年我们在新媒体系的时候,有设置非常多的实验课程,这些课程类似于艺术家工作坊,一些学院编制之外的艺术家被邀请进来作为老师,同学可以自由蹭课,自由串门,有这样一个场域,各种信号在闪烁,你就接收着,消化着,明白或者不明白,总之到了一个时刻你就得开始创作了,不存在“训练”这么一说,作业就是创作。张培力非常尊重学生,这一点我很爱他。他不是言语上说说,他是真心的把每一个还是学生状态的孩子看作艺术家。我见过他批评人,非常严肃,不留余地。后来我打工做老师的时候试图去临摹这种“尊重”。艺术家做老师,除了能影响到你的创作,还能影响到一些其他地方。老师身上总是有些魅力的。

我个人没有听到过“国美的学生跟老师像”这句话,但我不止一次看到过这句话。学生像老师是身份决定的,这个事儿存在因果,应试教育下出来的孩子基本上思维模型都是局部区域受损的,缺乏想象力,包括我自己也是应试教育的受害者。独立思考是一生的事儿,保持独立思考,像个孩子一样忠诚于自己的眼睛、鼻子、耳朵太美好了,我已经不忠诚于我自己有些年头了,但还用力保持点浓度。学生像老师是为了学走路、学跑步、学飞翔、学潜水,出于欣赏、崇拜、爱慕、无知等等,不管多像,在学生时代都是美好的回忆,关键的点在于毕业之后,要从模仿里走出来,要自我成长,留下自己觉得该留下的,代谢掉觉得不适合自己的这些影响。

就我自己而言,在学校系里的三年和毕业之后的五六年(2008-2013),想象力围绕着概念运行,我假设我的未来,在脑子里建模生活,在生活中我努力把参数调整到接近脑子里的模型。未来会怎样呢?艺术家的生活是怎样呢?毕业以后我在一大段时间中去关注曾经来我们学校教授课程的那些艺术家们,关注他们的展览经历、展览作品。他们之中一些人也会策划展览,对我们继续保持开放的状态,或许是性格上太敏感,脑子里经常飘出一句前辈曾在饭桌上的酒后肺腑之玩笑:“ 五年后我们就相望于江湖了。”但是我已经快十年没见到他本人了。十多年前,这位前辈来杭州叫我吃饭、聊天,临走时塞给我一笔对于当时的我来说还算不小的盘缠,这一笔钱对当时年轻的我来说特别震撼,我觉得我开始被抽象化,我的所作所为成为了信息传播到这位前辈耳中,他找到我,跟我聊天,继而决定鼓励我支持我。这剧情颇具当代武林风格。这个经历让当时的我感受到艺术家们的体温应该普遍偏高甚至一直在低烧,做个展是他们发高烧的时刻。在需不需要被医治这个事情上,艺术家们态度很不一样,但总的来说这个场域温度略高。

大部分的朋友都会有过这样的阶段 —— 以毕业这个事件作为时间轴上的分水岭。毕业前和毕业后的身份也变了,人设也变了,很多情况从我们“不想这样……”变成“不得不这样……”。在快要毕业的时候,我先是感觉到一种破产 —— 所有的可以给我们提供保护的爱不会再有了;继而是一种刺激,终于没有什么可以管制自己了,在这种又脆弱又兴奋的状态下,我开启长达十几年的熬夜生活。毕业之后我和身边的继续保持创作的朋友(也就是双飞艺术中心)某几个合租到了一起,另外几个也住在同一个区域的不同小区,就这样我们把寝室搬到了社会上,大家还维持着同学情谊,那个时候我们也不知道这叫做“集体取暖”,这个词儿也是一位圈子里的老师告诉我的,一开始听到我还有点叛逆,觉得怎么可能?我们这几个人这么勇敢,目的怎么会是集体取暖呢?现在我想说:“是的,是像您那么说的,只是我后知后觉。” 关于这一个阶段的反思,双飞艺术中心在2017年北京德萨画廊做过一个展览“外置一代”,哥们儿九个展厅里设置成寝室,造了九张床,布展期间一起劳动一起睡觉。开幕当天也睡在床上,成为雕塑的一部分。

毕业之后的学习基本上有这么些途径:不断的参加展览,观察前辈们如何“做事”。耿建翌老师有次喝茶闲聊时说:“40岁以后便是做事。”因为他言语总是简洁,风格上有点禅宗,我就喜欢惦记几个词,比如“做事”到底意味着什么?怎么做,如何做,做什么?这可以回到前面说的在新媒体教学中张培力老师有一个态度:“重要的不是做什么,而是如何做。”还有就是在网络上寻找朋友,比如我和陈轴就是网友见面,在此之前我们是豆瓣好友,2008年我们在杭州第一次见面,颇有仪式感地互赠了为对方刻录的DVD光盘,此后,我有机会去北京都会去“投靠”他,通过他又认识一些新朋友,那阵子他们在北京组织“三分钟”活动,他们交流得非常热闹。

2007年我读大三。徐震和施勇(他们是一组老师搭档)给了我一个展示自己的机会,我就在上海比翼艺术中心起飞了。他们就那么大大方方地给我一把后门钥匙,让我从后门溜进了艺术圈。陈劭雄在2009年时把我介绍给王卫,我去箭厂做了一个项目,加之2009年和站台中国有一次个展的合作,也去到了北京感受感受。去年我和朱昶全合作的展览“狂草狂草”中有两件作品叫做《南方友爱》、《北方友爱》,这两件作品的名字是有一些言语上的幽默的,关于北方艺术家和南方艺术家这个话题。

我现在也惭愧于承认自己是“职业艺术家”,就是比较别扭。我这个综合状态,就不属于“职业”,虽然认识我的朋友也不少,并且感激他们认同我。我对“职业”这两个字有自己的看法,可以类比为“职业德州扑克玩家”、“职业拳击手”“、职业电竞玩家”、“职业赛车手”等等,我理解的“职业”是在有限游戏世界里能玩透规则,或者是改写规则的人。我是个半调子,好多事情我都残疾着,也许太贪心吧,什么都想尝试,这导致了散漫,在生活不自律这个层面,我可以承认我是职业的。在校期间直到大学毕业,我自己对“艺术家”这词儿完全没看法,真是不了解。当时我一腔热情想做独立电影,电脑里文件夹的命名都是“独立制片”,可笑得很。到现在一部电影都没做出来,但这颗种子在心里是发了芽的,就是生长得巨慢无比。耿建翌老师说:“有些想法就在你心里发酵,时机到了,你就坐不住了,你就得动手。”这跟他另一句话还有点关系:“你的创作到底跟你自己有什么关系?”耿老师还说过他是要摘掉“艺术家”这顶帽子,他的言语我都很喜欢,但不好消化。他的很多言行至今还在影响着我,是我在形成认知路途中的一个很重要的坐标。

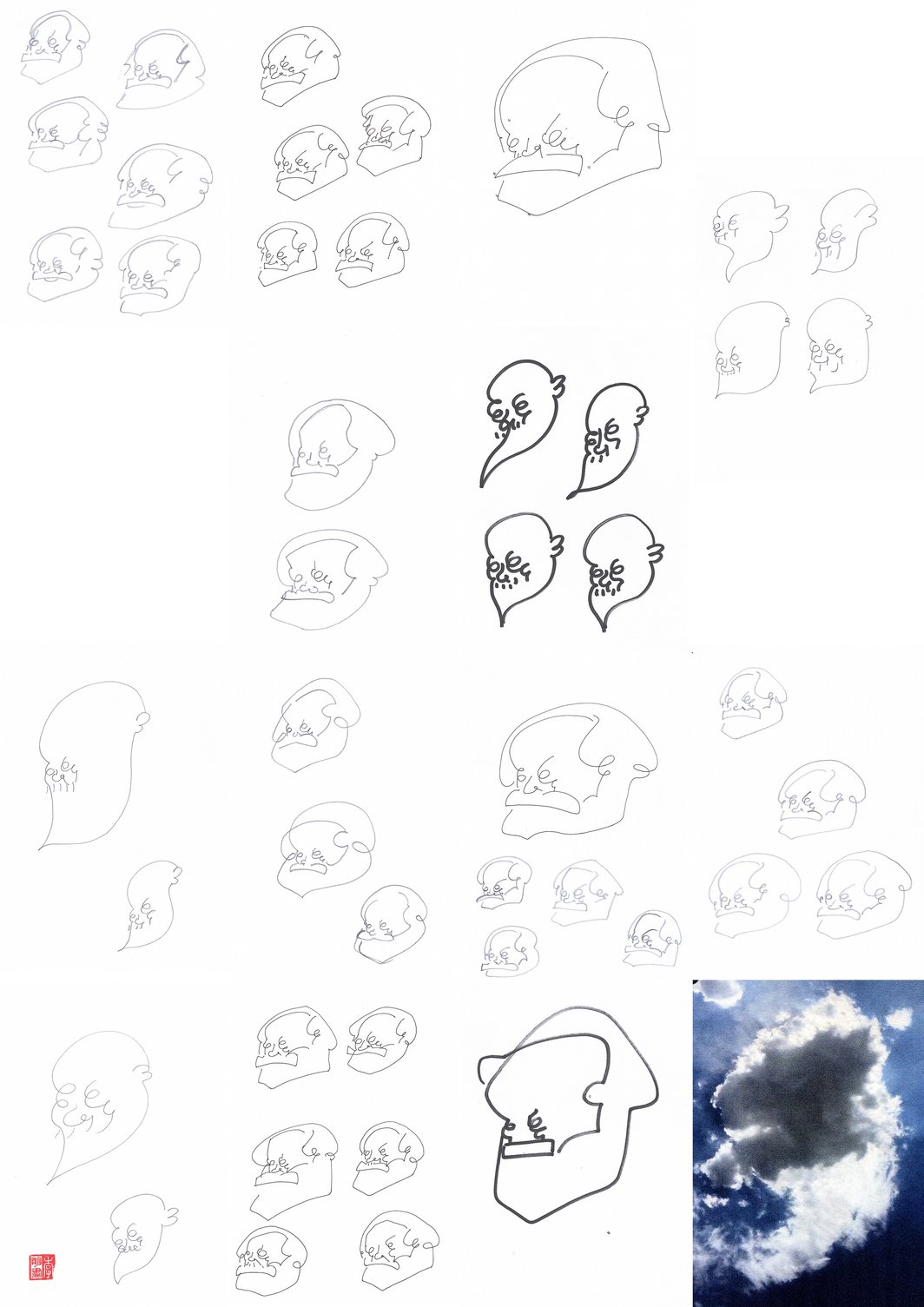

我运气好。我内心多次冒出一个画面——我对着天空作揖,谢谢让我这么鲁莽地活到现在。正如硬币的正反面,我一直靠卖作品生存着也让我在社会游戏里比较残缺,我这个阶段要出门工作也是困难的。对创作我有热情,其他的事儿我都很难产生热情。困惑和焦虑无非也是在这个局面里赌博。31岁之后我觉得“我”变了很多,这一切可能跟我每天会静坐有点关系。我现在看我之前做的作品会有羞耻感,哪怕是我自己一个人在工作室看,也会冒出一身冷汗。我觉得在创作这件事儿上,行动很重要,想很多未必是好事,无知的那个时期巨美好,能用荷尔蒙创作的时候,就把自己的荷尔蒙给压榨干净吧。二十几岁就是分泌旺盛啊,跟夏天的植物一样疯狂蔓延,虽然我看自己以前做得一些作品很“生”,要我坐时光机回到过去的话,我会少玩儿一点,做更多现在看来“很生很愣”的作品,留给现在的我。这一点上,齐白石很聪明,年轻时候留给自己那么多虾须须。我在2017年的个展“烟士披里纯”里画了不少白胡子老头,历史现象告诉我们,白胡子老头总能给我们好多经验。不过,现在的环境的确要比之前我经历的困难一些,大家都要加油,好好学习,不能固化。我的座右铭是:“为了创作少活七八年没关系。这种环境下艺术家要是不把时间花在创作上,容易厌世。”

当然环境一直在变,人自然也会受到环境的影响,但总归是要梳理这些信息,能自洽地创作是比较满意的状态。比如“技术”已经是一个绕不开的词儿了,我们的日常生活已经精密到处处都在被控制之中,到处都是升级,除非你不玩这个游戏,不跟这个社会系统玩,不然,总是需要花点心思找到自己的位置。我一直都挺能欣赏潮流的,潮流不怪,好理解,看得开心,上头的时刻难免。2015年在UCCA“新倾向”的那个展览“MEIWE”,就是我很上头的表达。

我已经在杭州生活了18年了,也已经定居在这里了。2009年的时候我曾经犹豫过要不要去北京,犹豫着犹豫着就没去,后来就算了,跑不动了。我是想太多想到自己累了就直接放弃掉的人,如果是我真的想做的事情,应该就不会往脑子里走太深。我高中就来杭州学画,现在我的家就在西湖区转塘街道,我就活在这儿了。杭州呢就是杭州。杭州的艺术家们还是喜欢去外地“出差”的,出差累了,他们就回来养一养。外地朋友总说杭州太舒服了,看着大家活得很安逸,也许是“南宋风情”太多的缘故。据我所见,大家都非常勤劳,都是“蜜蜂酿蜂蜜,奶牛产牛奶”的状态。我就是这环境里的一份子,我按照自己的意愿跟喜欢的人、欣赏的人做朋友、聊天、玩儿,只跟合作做创作的人聊艺术。朋友发起的空间,组织的活动,会去看去玩儿。他们邀请我参与,我就参与其中。我没法儿评判总结,我只能祝福他们,祝福杭州目前一切正在进行着的空间机构、集体组织、个人实践之类(马丁戈雅生意、想象力学、RIVERSIDE、铜场、花鸟集、能量画廊、恒艺空间、当代艺术调查局、牡蛎书店、夜盐空间、浦沿录影像俱乐部)等等等等,也许还有更多新的年轻地下空间是我未能触及到的。这像是一个巢穴,你得有足够的时间、闲情、好奇心去探寻。祝福大家能往前走多久就走多久,走不动了就歇着,走腻了就关掉。都没啥,挺正常的,反而觉得莫名其妙地熬着也挺苦的。产生这种感觉是因为在早一些的时候,参与过邵一、王小峰、张辽源他们发起的“小制作”活动,我和哥们几个也组建了双飞艺术机构这样的团体,学弟们组建过“中国神奇”,还有“黑桃”、“水下咖啡”、“一个空间”、“半野地图”、“Who house”、“老百姓大画廊”等等,它们有的暂停着,有的自然代谢掉了,时间久了都自然而然的。

就我个人而言,在20多岁那会儿参加过好几个“组织”,以及一些“组织活动”,例如:“双飞艺术机构”、“公司”、“guest”、“三分钟”等等。那时候基本上没有生活,所有的时间都扑在了艺术活动里,是很有热情的,不太拒绝,也不想太多,面对所有新鲜的人和事物,都想去试一试,总是觉得多尝试可能性是没什么可亏的。我也很爱认识各种新朋友,在那些尝试中,我收获到很多经验,也开始慢慢地了解自己的工作方式,总之,还是想把艺术创作划分到完全属于自己说了算、或者是自己跟自己打架的状态,不需要跟别人讨论妥协,才觉得是最纯粹的。我的体验是我在共同建立一个小集体的形态时,我也消耗了非常多的自己,这种消耗一定存在于这个团体中的每一个人身上,也许你特别兴奋的想法在其他人那里是无感的,而其他人的嗨点也未必能戳中到自己的内心,如果这些人缺少共情的能力,要一起做事情是很艰难的。有时候又会陷入一种很强的情绪化的状态里去,不满意在这种集体合作下做事情的自己,会觉得自己为了某种整体感而接受了一些并不想接受的东西。我到现在也没有想清楚这些,不过和以前不同的是,我学会了放松,我也通过几年的时间改正了自己讨好型的人格,能更勇敢的面对我自己内心的想法了。这些组织里,双飞艺术中心还有活动在进行,2020年在德萨香港做了一次个展。只不过到了中年,成家立业的成员占了多数,行动上没那么多可能性了,加之荷尔蒙锐减,发际线危机也严重,团体风格走向凌乱,个个都是泥菩萨下海,就暂时保持着一些细细的联系。