刘成瑞

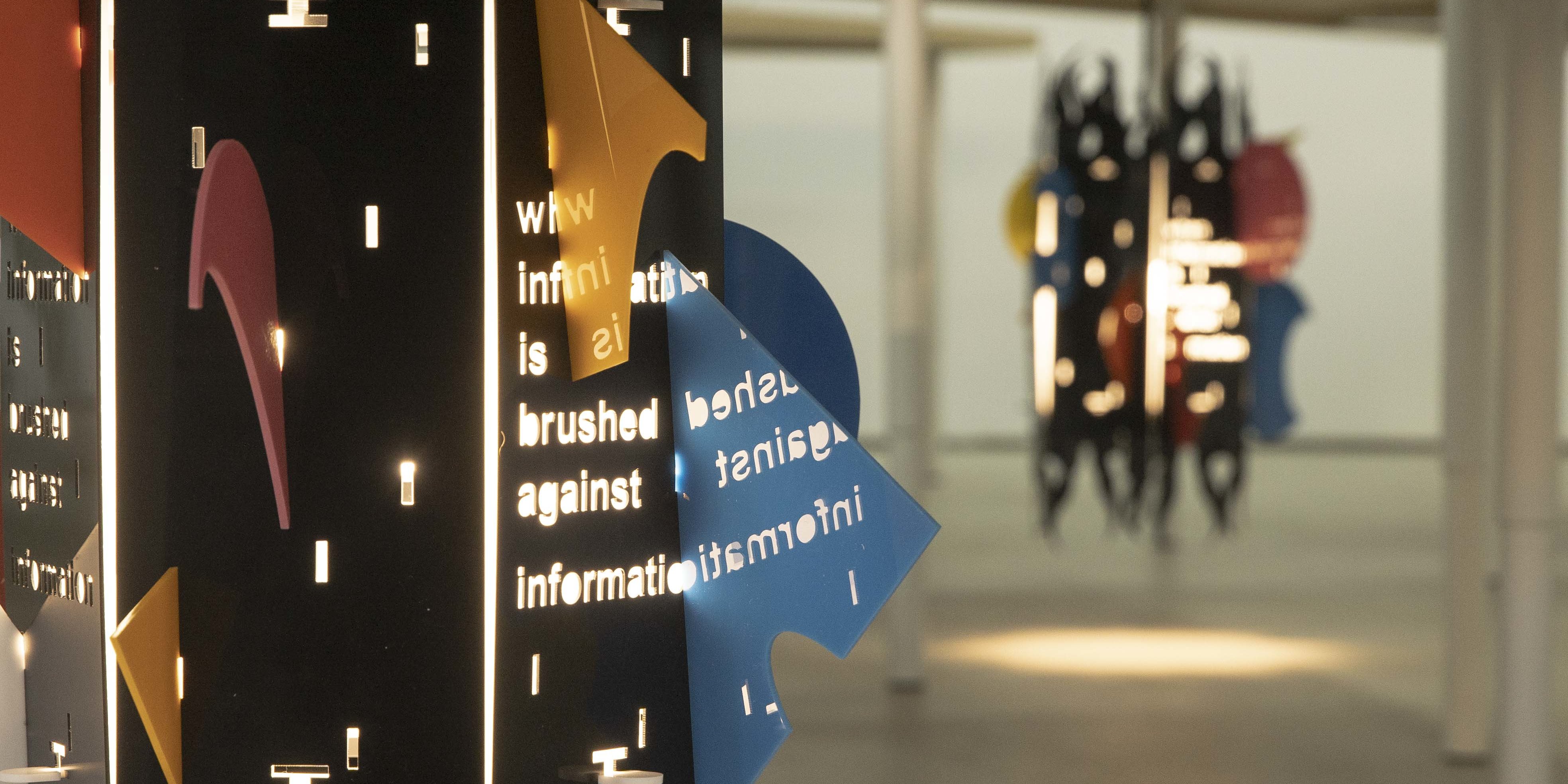

作为刘成瑞的最新行为现场与展览,“剩徒”集聚了艺术家多年来的创作脉络。21天内,他每天逆时针环绕展厅里的大型红色锥体行走、奔跑、撞击墙面,并用墙上的诗歌与观众进行交易。这一新作与二十年前他在西宁市赤脚顺时针绕城一周的作品《西宁》(其记录影像本次亦有展出)互相呼应。对于有藏族血统的刘成瑞来说,孤绝的身体苦行与松弛的人际交流,在时间性的行为表演和日常生活中并不相悖。这一特征也贯穿于其早年青海支教时与学生们约定见面的“十年”项目中。相对于观念阐释,“剩徒”更像是某种寓言,通过明快、可读且可消费的环节,将行为表演本身扩展成为结构清晰的现场,借以触及艺术中的神圣与民主。展览在北京有边空间持续到1月25日。

“剩徒”行为现场,加上诗歌和绘画是一个三位一体的结构。绘画和写作更具有职业性,是可以作为日常工作的,但行为不是一种融入日常创作的语言。我的作品有点像做某个事情,比如这次的走,跑,撞,写。很好描述,就像一个故事。但细节中会有一些表演性或仪式感,比如说撞完墙怎么看时间,怎么放置墨水桶,怎么在墙上记录时间。这次做完之后,我整理了一下行走的数据,写在墙上。7是每七圈撞击一次墙面,21是一共走了21天,1649是1647次撞击,11529是走的圈数,总共走了325809.54米,换算成公里是328.81公里。七圈里的第七圈是跑步,46.54是跑步的总公里数。20是《西宁》与这件作品一天不差相隔20年,3916是我从这20年间写作的诗歌中选了3916首。数字能将行动具体化,也是智能时代的现实,比如我们跑步,行走的步数以及心率等,都被数据化。